有“花旦”自英國(guó)來(lái)

湯 涌

英國(guó)女孩羅琳以戲劇方式,發(fā)掘中國(guó)打工妹和農(nóng)民工子女潛能,讓她們認(rèn)識(shí)人生,重塑自我,還擁有了助人情懷。

五年前,在北京打工的云南姑娘董芬與羅琳(Caroline Watson)偶識(shí),從那時(shí)起,這個(gè)26歲、有著栗色頭發(fā)的英國(guó)女孩徹底改變了她的生活。

曾經(jīng)為了參加羅琳每周二晚上的戲劇工作坊,董芬對(duì)美容院老板說(shuō):“我不要每周一天的輪休,我只要求每周二的晚上,那三分之一天是自由的。”被老板拒絕后,她毅然換了工作。

五年來(lái),董芬在羅琳的花旦工作室做志愿者和兼職,現(xiàn)在,她是花旦工作室女性項(xiàng)目經(jīng)理。

“她個(gè)頭比我高很多,當(dāng)她傾聽(tīng)的時(shí)候,你會(huì)覺(jué)得她可愛(ài)、孩子氣、有智慧、很女人,”董芬談起自己第一次見(jiàn)到羅琳時(shí)的印象,“我當(dāng)時(shí)是一個(gè)餐廳服務(wù)員,我感受到了久違的尊重。”

幾乎所有的“花旦人”都和董芬一樣,受到羅琳的感召而和她在一起從事這項(xiàng)事業(yè)。“花旦”的目標(biāo)是:通過(guò)參與性戲劇的手法和藝術(shù)性活動(dòng),使中國(guó)的流動(dòng)務(wù)工人員提高個(gè)人能力、社會(huì)地位以及經(jīng)濟(jì)水平。

一切都源于一個(gè)信仰,畢業(yè)于英國(guó)蘭卡斯特大學(xué)戲劇專業(yè)的羅琳一直相信,戲劇以及交流,而不是政治的說(shuō)教能夠解決人們心靈深處和社會(huì)上的許多問(wèn)題。她把自己幫助的目標(biāo)選在了中國(guó)。

像“花旦”一樣美麗

羅琳在蘭卡斯特大學(xué)學(xué)習(xí)時(shí),曾經(jīng)參加過(guò)巴西著名戲劇家?jiàn)W古斯特·伯奧的戲劇工作坊。這位著名先鋒戲劇家,曾經(jīng)帶著劇團(tuán)到巴西貧困山區(qū)去幫助當(dāng)?shù)刎毧噢r(nóng)民。

受伯奧影響,羅琳希望通過(guò)戲劇來(lái)改變社會(huì)。改變?nèi)诵摹K膶W(xué)士論文就是如何用戲劇訓(xùn)練改變監(jiān)獄中服刑的囚犯。畢業(yè)后羅琳做了一次亞洲旅行,去了印度和香港,這次旅行改變了她的人生規(guī)劃。

在香港她讀到一本書,The Good Woman of China(優(yōu)秀的中國(guó)女性),書中描寫了中國(guó)外來(lái)打工女性是怎樣為這個(gè)國(guó)家貢獻(xiàn)著力量,她們往往在城市中忍受艱苦的勞作,卻得不到應(yīng)有的尊重和關(guān)懷。

“那就讓我建立一個(gè)組織來(lái)給予她們支持。”羅琳在香港下定了決心,并把目的地定在北京。她找了一份英語(yǔ)教學(xué)工作,同時(shí)到北京農(nóng)家女學(xué)校當(dāng)一名志愿者,這是一家民辦的農(nóng)村女性技能培訓(xùn)學(xué)校。

在那里,羅琳施展所長(zhǎng),為學(xué)員們進(jìn)行一系列的參與性戲劇培訓(xùn),她通過(guò)講故事、即興表演和討論等方式來(lái)模擬一些情景,告訴那些打工妹法律所賦予的權(quán)利,以及如何讓自己免于家庭暴力和性騷擾。

一個(gè)經(jīng)典情景叫做“蘭蘭的故事”,一位虛構(gòu)出來(lái)的女服務(wù)員遭到老板騷擾,這個(gè)時(shí)候蘭蘭是不是應(yīng)該打老板一個(gè)耳光?羅琳會(huì)讓大家演出自己的選擇。“我訓(xùn)練她們利用舞臺(tái)來(lái)模擬這些復(fù)雜的場(chǎng)景,當(dāng)她們真正遇到這些事時(shí),就可以選擇早已準(zhǔn)備好的應(yīng)對(duì)方式。”羅琳說(shuō)。

有的打工妹相當(dāng)較真,羅琳曾經(jīng)設(shè)計(jì)過(guò)一個(gè)打工妹梅梅丟掉了包的場(chǎng)景,讓學(xué)員們?cè)O(shè)想包里有什么,這是訓(xùn)練打工妹失竊之后的應(yīng)對(duì)能力,羅琳認(rèn)為會(huì)有一個(gè)日記本。董芬當(dāng)時(shí)還是一個(gè)學(xué)員,她非常認(rèn)真地對(duì)羅琳說(shuō),絕對(duì)不會(huì)有日記本。因?yàn)樽约汉蜕磉叺墓び褌儯际峭砩匣厮奚嵊浫沼洠粫?huì)隨身攜帶日記本,最后羅琳把日記本改成了記事本。

一些場(chǎng)景在當(dāng)時(shí)看來(lái)還顯得相當(dāng)大膽,比如羅琳曾經(jīng)設(shè)計(jì)了一個(gè)女孩如何告訴配偶自己感染了艾滋病毒的場(chǎng)景,以便傳播防艾知識(shí)。出人意料的是,這些打工妹和羅琳坦率地進(jìn)行了一場(chǎng)女人之間的討論。她們和20年前的打工者已經(jīng)不一樣了,她們受過(guò)九年甚至更長(zhǎng)時(shí)間的教育,能夠閱讀報(bào)刊。

2004年,羅琳把這個(gè)松散的工作室變成了一個(gè)常設(shè)機(jī)構(gòu),并起名為“花旦”,因?yàn)樵谥袊?guó)的戲臺(tái)上,“花旦”往往是美麗、富有生命力、自信、愿意表達(dá)自己的愛(ài)和熱情的可愛(ài)女子,羅琳希望中國(guó)的打工妹們變成這樣的人。

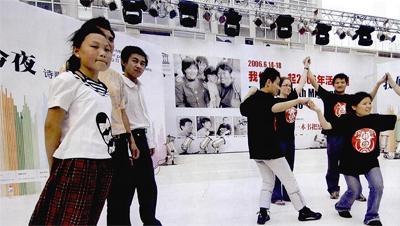

當(dāng)時(shí)的花旦工作室讓很多中國(guó)人覺(jué)得神秘。一位英國(guó)女孩帶著幾位各國(guó)志愿者和幾位打工妹模樣的姑娘出沒(méi)在一些小會(huì)議室或者公園的涼亭里——他們盡量節(jié)約經(jīng)費(fèi),羅琳經(jīng)常把自己兼職工作的收入補(bǔ)貼給花旦工作室。當(dāng)時(shí)的接受培訓(xùn)者,有服務(wù)員、美容師、農(nóng)家女學(xué)校的學(xué)員以及建外SOHO的建筑工人。

此時(shí)的“花旦”也因口口相傳而小有名氣,一位賓館保潔員找到花旦工作室,并成了一名志愿者。現(xiàn)在,這個(gè)叫仲娜的姑娘是工作室豆芽計(jì)劃(負(fù)責(zé)農(nóng)民工子弟培訓(xùn))的經(jīng)理。

“我一直希望成為一位老師,”仲娜說(shuō),“但是現(xiàn)實(shí)中我只能做服務(wù)員或者看孩子,直到我遇到了老師(羅琳)。”

現(xiàn)在,仲娜不僅經(jīng)常和各個(gè)打工小學(xué)的孩子們?cè)谝黄穑€曾經(jīng)去北京師范大學(xué)去認(rèn)識(shí)那里的老師和同學(xué),并給那里的學(xué)生做了幾次參與性戲劇的培訓(xùn)。

“大愛(ài)無(wú)疆”

2006年開始,“花旦”的運(yùn)作越趨成熟。四川汶川地震發(fā)生后,“花旦”和當(dāng)?shù)刂驹刚吆献鳎M(jìn)行了一系列的參與性戲劇活動(dòng),稱之為“青草計(jì)劃”。

災(zāi)后三個(gè)月到半年是創(chuàng)傷后應(yīng)激障礙的高發(fā)期,但許多災(zāi)民已經(jīng)厭倦了那些半專業(yè)心理咨詢師或心理學(xué)學(xué)生,他們一遍遍地讓人們回憶痛苦,而后只能干巴巴地說(shuō)幾句“我能理解你的感受,你要接受現(xiàn)實(shí)……”一些居民在板房的門上貼著“心理咨詢師免入”的字條。

但“花旦”的參與性戲劇卻頗受當(dāng)?shù)睾⒆觽兊臍g迎,羅琳和英國(guó)戲劇藝術(shù)家Jess設(shè)計(jì)的這套流程吸引了他們的注意。

他們先是做些熱身游戲,讓孩子們和主持培訓(xùn)的志愿者們(均經(jīng)過(guò)花旦培訓(xùn))互相熟悉并接納。然后是表演環(huán)節(jié),孩子們分成幾組,用身體擺成畫面,展示震后村莊是什么樣子,會(huì)有孩子解釋這些畫面的寓意。之后孩子們會(huì)擺成下一個(gè)畫面“20年后的村莊”,那是一個(gè)青山綠樹的美好家園。之后的環(huán)節(jié)則是重點(diǎn),孩子們要思考,究竟要做些什么,才能讓今天坍塌的村莊成為20年后的家園。

“讓他們自己創(chuàng)造,通過(guò)一組一組的畫面,他們就可以看到對(duì)方是怎么演的,這就是一種參與性戲劇的方式,讓他們來(lái)思考他們的未來(lái)有多么美好。”青草計(jì)劃的負(fù)責(zé)人李鵬說(shuō)。

從中獲益的不僅是災(zāi)區(qū)的孩子,一位大學(xué)生志愿者初加^這個(gè)項(xiàng)目時(shí),曾經(jīng)因?yàn)樽约旱膶W(xué)校沒(méi)有名氣,在別的同學(xué)面前感受到壓力,但當(dāng)她完成培訓(xùn)后,卻寫下這樣的文字:“或許平時(shí)我們都太重視自己的形象,或者是要顧忌一些東西,而沒(méi)有展現(xiàn)真實(shí)的自己,那么在這里,我放飛了自己。……我盡情地去歡笑,去表演,去想象。當(dāng)我沉靜下來(lái),開始思考一些東西。”

“花旦”已經(jīng)在四川災(zāi)區(qū)服務(wù)了5000多名兒童和300名村民。“花旦”會(huì)定期舉辦面對(duì)志愿者和試圖接觸“花且”的熱心人士的“公共工作坊”,在虎年春節(jié)前的最后一次公共工作坊活動(dòng)上,因?yàn)榱_琳去了巴西考察,“花旦”總干事康佩佩(Peta Khan)代替她對(duì)新老朋友們表示了謝意,而且告訴大家,災(zāi)區(qū)的學(xué)生家長(zhǎng)剛剛送來(lái)一面錦旗。這位澳大利亞姑娘已經(jīng)學(xué)了兩年多中文,日常會(huì)話還好,但她念不好那面錦旗上的成語(yǔ)。

“大愛(ài)無(wú)疆。”董芬替她告訴大家。

“大……愛(ài)……無(wú)……疆。”康佩佩認(rèn)真地重復(fù)著。

年輕人的成長(zhǎng)

2006年,“花且”在香港注冊(cè),性質(zhì)是慈善機(jī)構(gòu)。他們的活動(dòng)幾乎全部在北京、四川災(zāi)區(qū)和幾個(gè)貧窮省份。

按照羅琳的想法,“花旦”最好能夠做成一個(gè)社會(huì)企業(yè)。這種企業(yè)是公益性的,股東不分紅,收益全部投入到企業(yè)的運(yùn)作中去。遺憾的是,中國(guó)內(nèi)地法律沒(méi)有“社會(huì)企業(yè)”這樣的說(shuō)法,自然也無(wú)法享有社會(huì)企業(yè)應(yīng)該享有的那些優(yōu)惠。

“最后一條路就是在工商局注冊(cè),像一個(gè)普通企業(yè)那樣運(yùn)營(yíng)。”董芬說(shuō)。

現(xiàn)在的“花旦”已經(jīng)有了十位全職工作人員,羅琳盡量把工作機(jī)會(huì)提供給打工妹和農(nóng)民工子弟,而不是那些熱愛(ài)公益事業(yè)的太學(xué)畢業(yè)生。“因?yàn)樗麄冇袡C(jī)會(huì)找到更好的工作。”羅琳解釋。“花旦”有時(shí)會(huì)接到一些會(huì)議、論壇的邀請(qǐng),羅琳盡量安排董芬、仲娜等打工妹出身的工作人員去參加,以便開拓她們的視野,仲娜去過(guò)英國(guó),董芬則去過(guò)中國(guó)臺(tái)北。

在羅琳的帶動(dòng)下,一批更年輕的工作人員也在成長(zhǎng),他們是生活于都市邊緣的農(nóng)民工子女,他們受惠于“花旦”的志愿者活動(dòng),現(xiàn)在則把此類活動(dòng)當(dāng)作了自己的事業(yè)。

駱錦強(qiáng)的家鄉(xiāng)是安徽省懷遠(yuǎn)縣,父母來(lái)到北京務(wù)工之后,駱錦強(qiáng)也來(lái)到西五環(huán)外的北京樹仁學(xué)校讀書。在這個(gè)坐落于舊貨市場(chǎng)的民辦農(nóng)民工子弟學(xué)校,他和同學(xué)們獲得過(guò)來(lái)自各界的幫助,不少熱心的志愿者,都來(lái)自于“花旦”式的草根NGO。

“我去過(guò)兩個(gè)NGO組織的農(nóng)工子弟夏令營(yíng),”駱錦強(qiáng)說(shuō),“這些活動(dòng)讓我明白了我應(yīng)該過(guò)什么樣的生活。”駱錦強(qiáng)春節(jié)前終于成為“花旦”的一名正式員工。“李鵬去四川開拓項(xiàng)目了,現(xiàn)在‘花旦在北京就我一個(gè)男生。”瘦瘦的駱錦強(qiáng)準(zhǔn)備好了負(fù)擔(dān)這個(gè)組織的重體力活兒。

除了北京總部和四川項(xiàng)目辦公室,羅琳希望有一天“花旦”可以成長(zhǎng)為一個(gè)國(guó)際性組織,她希望能夠在巴西和印度這樣有大量貧困人口的國(guó)家開辦戲劇工作室。

“我們和‘花旦總有一天都會(huì)走出國(guó)門,像羅琳幫助中國(guó)人那樣,用參與性戲劇幫助其他國(guó)家的貧困婦女和兒童。”董芬說(shuō)。