異類汪建偉

楊時旸

無論形態或者內容,他的作品都過于奇特,不管對方是否能夠聽懂,汪建偉始終保持著自己哲學化的藝術敘述方法。

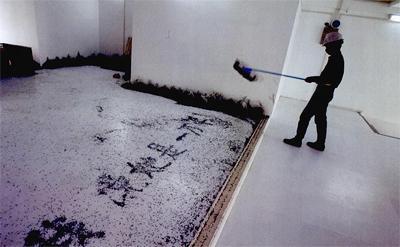

2009年年末,一場“怪異”的多媒體戲劇在北京今日美術館舉行。

燈光暗下來。一束追光把觀眾的視線引到挑高十米的展廳屋頂,屋頂上垂吊著柜子,藝術家汪建偉在一個來自上世紀50年代柜子的門內加裝了氣泵,

用來遙控柜門開關。柜門突然呼的打開,數十個鐵制飯盒摔落到地面上,叮叮咣咣響聲一片。名為《時間一劇場一展覽》的多媒體戲劇就此開場。

藝術家汪建偉像一個晚會的總導演,表情嚴肅地站在一旁,觀察著舞臺和觀眾的反應。燈光迷離起來,美術館白色的墻壁瞬間變得如夜店般絢爛,電子音樂把這個空間帶入了一個魔幻的氛圍。演員悉數登場,有穿著西裝身份曖昧的男人、手舞足蹈眼神迷茫的女人、站在升降機上的盛裝女高音……人們來回走動、擁抱、分離,口中念念有詞,如果仔細聆聽,那里面充滿各種詭異的數字:樓市的漲幅、氣溫的變化……總之,那些數據里是簡化的欲望世界和膨脹的物質空間。突然,熱鬧戛然而止。

演員退場,墻壁上開始放映一段視頻。里面的人穿著長袍,提籠架鳥,然后時間開始一層層疊加,逐漸向現代更迭,有裸體女人牽著寵物狗旁若無人的穿過……演員又一次登場,場面再次沸騰。

觀眾們有人點頭有人疑惑。這個戲劇沒有劇情,缺乏故事,人物散亂,時間混雜。當你在某個節點感到有些明朗的時候,情節卻急轉直下再次讓人迷惑。

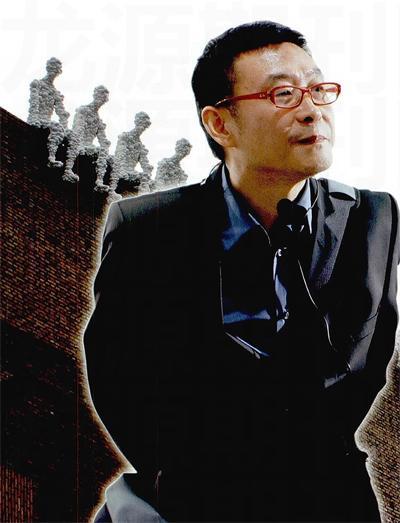

“這就對了,你在快看明白的時候突然感到變化,說明你發現了一些東西。”汪建偉坐在自己的工作室里這樣說,眼神里甚至有些“陰謀得逞”的笑容。作為當代藝術家中的一員,汪建偉始終顯得另類:他是第一個受邀參加卡塞爾文獻展的中國藝術家,被西方認為是中國當代藝術家中最為國際化的一位。

可相比同行,他更像一個科學家和哲學家的混合體,總是操弄著晦澀的語言表述當代藝術的哲學底色。

“傷痕”油畫代言人的裂變

從2000年起,汪建偉開始嘗試多媒體戲劇。彼時,“跨界”一詞尚不像今天這般充斥周遭。汪建偉已在尋找突破現場表演與視頻藝術的邊界。他以個人視角重新觀看《韓熙載夜宴圖》,制作了多媒體戲劇《屏風》。藝術家將這幅名畫背后的線索抽離出來:南唐后主李煜出于某種政治上的需要,委派畫家顧閎中去暗中窺視韓熙載夜宴賓客的“小報告”。

一張畫,于是被分割為兩種目光——間諜的?藝術的?“這個有‘漏洞的史實,給了這個戲劇一個提問的理由。它的起點是干預而非顛覆,重塑而非真實地再現一個歷史的記憶”。汪建偉這樣晦澀地解釋制作《屏風》的初衷。

在那之后,多媒體戲劇就成為汪建偉作品中的一個重要部分,《儀式》《征兆》等等作品相繼出爐,作品里,充斥著怪異和不可言說的氛圍,都是人們熟悉的細節和過往時代的遺跡,卻找不到任何熟悉的氣息。“我對戲劇其實不感興趣。我把多媒體戲劇看做一種關系的現場和系統的并置,是知識的綜合體,我不喜歡那種明確的指向。”汪建偉解釋說。

在汪建偉鼓搗多媒體戲劇之前,他的身份也并不明確。他做裝置藝術、拍攝紀錄片甚至和農民合作種植一畝小麥,并將此作為藝術項目。而再往前追溯,汪建偉則是傷痕油畫的代言人之一,他在藝術上的轉變突然得讓人難以琢磨。

1994年前后,汪建偉做了著名的實驗性作品《循環種植》。他回到自己插隊的地方,用新品種小麥種子,與當地農民簽了一個協議:農民拿出一畝地做實驗田,由他提供種子的來源,農民負責播種,風險與收益由雙方共同承擔。實驗的結果是,這一畝試驗田比其他每畝普通的麥田多收了150斤小麥。他和農民把收成的所有糧食分成四份,一份交公糧、一份作為種子、一份留給農民做口糧、一份是汪建偉自己的收成。

“我不但完成了自己的實驗作品,還有了100斤糧食的收益!”汪建偉說,“我的成功就是把這種實驗在一個整體的大環境中實現了”。他用攝像機記錄了這個種植實驗的全過程。

彼時,中國的當代藝術界剛從80年代末的巨大震驚中清醒過來,開始以一種潑皮的姿態堅持自己的觀點。如今已是天價的那一批“大頭畫”便是從那時發軔。而汪建偉卻莫名其妙地選擇了逃離。當時,有人問他,“老汪,你說實話,這到底是想做什么?”汪建偉說,“種地啊。”

“為尋找不確定的可能”

十幾年后,汪建偉解釋,“那樣的回答是想避免追問。”他似乎更想把藝術植入一個現實環境。而在那之前,汪建偉也曾主流得一塌糊涂。

1987年,他依靠當兵時畫地圖的技術,考入浙江美院油畫系。日后成為“傷痕美術”的代表畫家之一,他的成名作有著典型的歌頌抒情的名字——《親愛的媽媽》,這個作品在官方舉辦的第六屆全國美展上獲得了金獎。

汪建偉突然的轉變讓所有人迷惑。“我對于那種確定性感到恐怖。我從一個畫家轉變成一個沒有身份的人。”為了尋求不確定的可能和維度,他開始做裝置實驗,制作出了《文件》《事件》等等奇怪的物品。那時,“裝置藝術”這個詞語剛剛傳人國內。汪建偉之于大眾是失去公職的異端,作品之于藝術圈是不知所云的另類。

在Video Art的概念尚不清晰的時候,汪建偉曾經用攝像機拍攝了視頻作品《生產》,探討公共空間;也曾在中華人民共和國六十周年慶典的時候,拿出了一件名為《觀禮臺》的裝置,以一種遺骸般的骨架結構,重塑了天安門觀禮臺的原始樣貌。

無論是情節詭異的視頻還是冷靜的裝置,其實他的作品都有著共同的特性:拒絕明確。

“我喜歡曖昧的、灰色地帶的這樣的概念。”汪建偉說。中國當代藝術,最初時帶著強烈的武器色彩,藝術家們用鮮明的圖像反抗現實,畫面直白得如同標語。而汪建偉相反地選擇了從內部瓦解。

在汪建偉的作品中,難以找到十分明確的中國符號,作品形態也頗為國際化。當眾多中國當代藝術在炫耀逝去時代遺產的時候,汪建偉用一種模糊的姿態表達著一種難以名狀的精神狀態。

將哲學視覺化

汪建偉對于架上繪畫的徹底遺棄代表著其對個人歷史的自覺斷裂。他尋找新鮮的藝術語言,同時也尋找自己認可的生存坐標。如果要為這樣的轉變找一個理由,只能解釋汪建偉通過閱讀而積累的“毒素”發作了。

八五美術運動期間,汪建偉并沒有參與其中,對他而言,那段日子更像一段閱讀史。和大多數美院學生捧著畫冊不同,汪建偉更愿意閱讀福柯、阿爾都塞、布爾迪厄。他開始意識到,過去的教育人為地割裂了自然科學與人文科學是毫無道理的。那些閱讀直接影響了日后的創作。

他的作品也似乎更像一種對哲學的翻譯和闡釋一用裝置和多媒體的形態將哲學視覺化。他的作品開始癡迷于體現關系、知識系統、思維方式和意識形態。他用抽象的、晦澀的語言把日常片段提煉成不可言說的作品。他的作品因此無法歸類,也無法用一個術語簡單地總結汪建偉。

藝術批評家黃專在系統梳理汪建偉作品的時候,曾說,“現在整個當代藝術批評領域中,還沒有形成對這種作品的解讀機制,這是個很大的問題。”

同樣不同于別的藝術家,汪建偉還是一位批評家。面對受眾,他能自我闡述作品的邏輯,語言里滿是哲學術語和書本式的表達。他會與你談論“熵”的概念,會談論福柯的“知識考古”,說布萊希特的戲劇觀念……

汪建偉的工作室不在任何一個藝術區之內,他說自己喜歡相對獨立一些,以免相互影響。他的巨大的工作室曾經是一家工廠,汪建偉將它割為兩部分,甚至還為自己搭建了一個影像播放室,如同一個只為個人服務的私人電影院。

他的作品無論形態或者內容都過于奇特,所以很少有私人藏家,更多的是被西方大型藝術機構、美術館收藏。有時,有藏家到工作室看作品,他還會“教育”對方,“你們只按照藝術史收藏,自己沒有創造任何東西,怎么得到別人的尊敬?”

不管對方是否能夠聽懂,汪建偉始終有自己的表達方式,并保持著哲學化的敘述方法。對于大眾和中國當代藝術圈來說,汪建偉始終是個異類。

個展中,今日美術館空曠的廠房里還堆放著一組上世紀五六十年代的舊家具,廉價的木料,黃舊的油漆和雷同的款式,共同勾勒出那個年代特有的氣味。這幾件舊物被不動聲色地修葺連接在一起,曾經的實用之物變成了奇特的作品。

藝術家汪建偉站在一邊,微笑地看著這些舊桌子。這是他新近的作品,如以往的大多數作品一樣——難以闡釋。