花崗巖風化土中地鐵基坑施工風險和對策

高建國

(廣州市地下鐵道總公司, 廣東廣州 510380)

廣州地區花崗巖風化土工程性質復雜,一直是困擾廣州地鐵土建工程施工的主要難題之一,廣州地鐵二~六號線部分區間隧道都要穿越該地層,在二號線越秀公園站、紀越區間、三號線天河客運站、天華區間施工中都遇到了很大的困難。目前,參建各方對花崗巖殘積土的巖土工程特性已逐步認識,但如何科學、合理、有效處理該不良地層問題仍處于摸索階段。本文主要分析了廣州地區花崗巖風化土層成因和工程特性,通過實例總結出該不良地層中地鐵基坑施工風險及成因,提出風險應對思路、處理方案及適用條件。

1 花崗巖風化層成因及地質特征

1.1 花崗巖風化土層

(1)花崗巖殘積土成因及分類

花崗巖殘積土主要為石英、長石組成的花崗巖(侵入巖)和混合花崗巖(變質巖),經物理風化和化學風化后殘留在原地的碎屑物。花崗巖化學風化主要是其中占約三分之二的長石,在水、空氣中的氧與二氧化碳等作用下,發生水解和碳酸化形成高嶺石,進而風化成土狀,花崗巖殘積土主要是粉黏粒、砂粒和礫砂形成的混合體[1]。花崗巖殘積土屬于第四系風化土(Qel),主要分布于廣州市北部及東南部,涵蓋軌道交通二、三、四、五及六號地鐵線路的部分區段。從花崗巖形成期次來看,主要為中生代燕山期花崗巖。據廣州地區勘察資料顯示,區內花崗巖殘積土按母巖類型劃分為花崗巖殘積土(5H)和混合花崗巖殘積土(5Z)兩大類,每大類按照土的可塑性狀態分為可塑性和硬塑性殘積土,即5H(Z)-1和5H(Z)-2,按照土粒度成分及塑性指數劃分,主要包含三類土,即砂土、黏性土和黏土。

(2)花崗巖殘積土工程特性

級配不均勻:殘積土粒度具有“兩頭大、中間小”的分布特征,即顆粒成分中,粗顆粒(>0.5 mm)的組分及顆粒小的組分(<0.005 mm)的含量較多,而介于其中的顆粒成分則較少,粗粒組中的中、細砂及粉砂的含量較少。這種獨特的組分特征,使其既具有砂土的特征,亦具黏性土特征,物質組成的不均勻性和結構的不連續性顯著,導致工程性質復雜,差異性大。

遇水軟化、崩解特性:殘積土中粉粒、黏粒含量高(10%~20%),天然狀態下具有較好的力學性質,遇水后“土變泥、泥變漿”,迅速軟化、泥化、崩解,土體強度等力學性質急劇變差,甚至喪失承載力[2]。組分中長石含量高,風化后所形成的黏土礦物越多,軟化泥化性能越明顯。

局部區域花崗巖球狀風化體較發育:燕山晚期第一、二階段花崗巖殘積土層中,常夾有中、微風化球狀孤石,影響土的均勻性,對于盾構掘進和基坑圍護樁基施工不利,且球狀風化體發育沒有明顯規律。

出露地表花崗巖殘積土具有上硬下軟特征:花崗巖分布區出露地表或地下水位以上接近地表的殘積土,因受水的淋濾作用,氧化鐵富集,并稍具膠結狀態,形成網紋結構,土質堅硬,而其下強度低于上部土段,再下由于風化程度減弱,強度逐漸增加。

殘積土中次生礦物主要為高嶺石和伊利石,未見親水性特別強的蒙脫石,自由膨脹率較低,不屬于膨脹土。

殘積土以中等壓縮性為主,次為高壓縮性土。其中砂土以中等壓縮性為主,黏性土具高壓縮性。土的類型由粗至細,其壓縮模量具有由大到小的特點。

殘積土均為弱微透水性土,滲透系數多為i×10-4~i×10-6cm/s,但同一類土的透水性差異較大,大值為小值的數倍至數十倍。其中砂土的透水性變化比黏性土的透水性變化更大。另外土的透水性大小與土的類型有關,如由中砂土、粉砂土、粉質黏土至黏土,滲透系數具有由大到小的特點。

(3)花崗巖全風化層

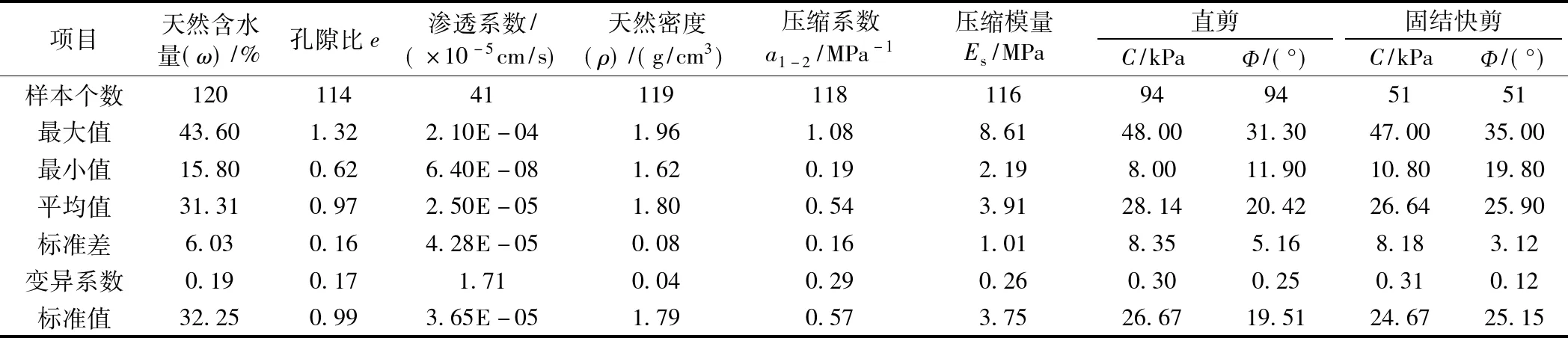

原巖組織結構已基本風化破壞,但尚可辨認,巖芯呈堅硬土柱狀,遇水易軟化崩解,局部夾強風化花崗巖碎塊(如表1所示)。

表1 典型的〈5H-1〉層物理力學匯總[3]

1.2 花崗巖風化巖層

花崗巖強風化帶原巖組織結構已大部分風化破壞,礦物成分已顯著變化,風化裂隙很發育,巖石極破碎,長石、云母多已風化成高嶺土或黏土,巖芯呈半巖半土狀,巖芯遇水易軟化崩解。

花崗巖中風化帶原巖組織結構部分風化破壞,礦物成分基本未變化,風化裂隙較發育,裂隙被鐵染,并填充少量風化物,巖石較破碎,呈短柱狀、碎塊狀。

2 工程實例分析

2.1 六號線天河客運站

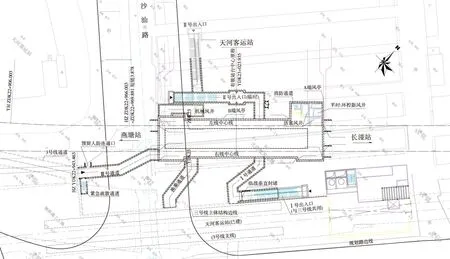

(1)設計概況

該站為地下四層島式車站,車站主體結構外包總長83.8 m,標準段跨度19.9 m(見圖1),基底埋深32.4 m,圍護結構采用1 000 mm厚地下連續墻+五道混凝土支撐+墻幅接頭3根φ900旋噴止水樁,基坑內采用孔徑800 mm間距15 m重力式降水;連續墻嵌入基底深度為進入中風化層〈8H〉不小于3 m及微風化層〈9H〉不小于2 m。

(2)工程地質水文情況[3]

車站位于廣從斷裂以東,瘦狗嶺斷裂以北的構造區,屬東西向增城凸起的西部,主體構造呈東西向,車站穿越的地層有第四系和燕山期侵入巖,基底基本處于6H、7H、8H中,地層從上至下依次為:

第四系包括全新統(Q4)和上更新統(Q3),其下缺失中更新統和下更新統,由人工填土(Q4ml)、沖積—洪積砂層(Q3al+pl)、沖積—洪積土層(Q3al+pl)、河湖相沉積土層(Q3al)及花崗巖殘積土層(Qel)組成,其中〈5H-1〉和〈5H-2〉平均厚度2.85 m和14.28 m;全風化層厚度平均為3.2 m,下伏基巖為中生代燕山期侵入巖,屬燕山晚期第二階段的元崗巖體,以細、中粒花崗巖為主體巖石結構。

圖1 天河客運站總平面

地下水位平均埋深1.44 m,基巖裂隙水較發育。

(3)周邊環境

車站東側和北側是元崗批發市場,多為淺條形基礎地上兩層磚混結構,建筑密度較大,年代較久,對地下水水位及土體擾動沉降敏感;車站主體結構東北角附近有已運營的三號線天河客運站Ⅱ風亭(緊急疏散通道)、Ⅰ號通道和車站派出所,其中Ⅱ風亭(緊急疏散通道)為地下一層地面兩層結構,距車站主體僅4 m,三、六號線車站主體間平均間距16 m。車站主體施工區域內管線較少。

(4)基坑支護結構設計思路和實施效果

該站為地下四層島式車站,基底基本處于花崗巖風化巖層上,地基承載力能夠滿足要求,設計采用適當加深連續墻減弱或切斷基坑內外花崗巖強、中風化帶間的水力聯系,減小基巖裂隙水流失對周邊建構筑的影響;采用基坑內降水保證開挖期間工作面不被泡軟。通過實施,車站周邊房屋沉降值、三號線天河客運站道床不均勻沉降差均控制在設計允許范圍內,道床絕對沉降量部分超出設計允許值。

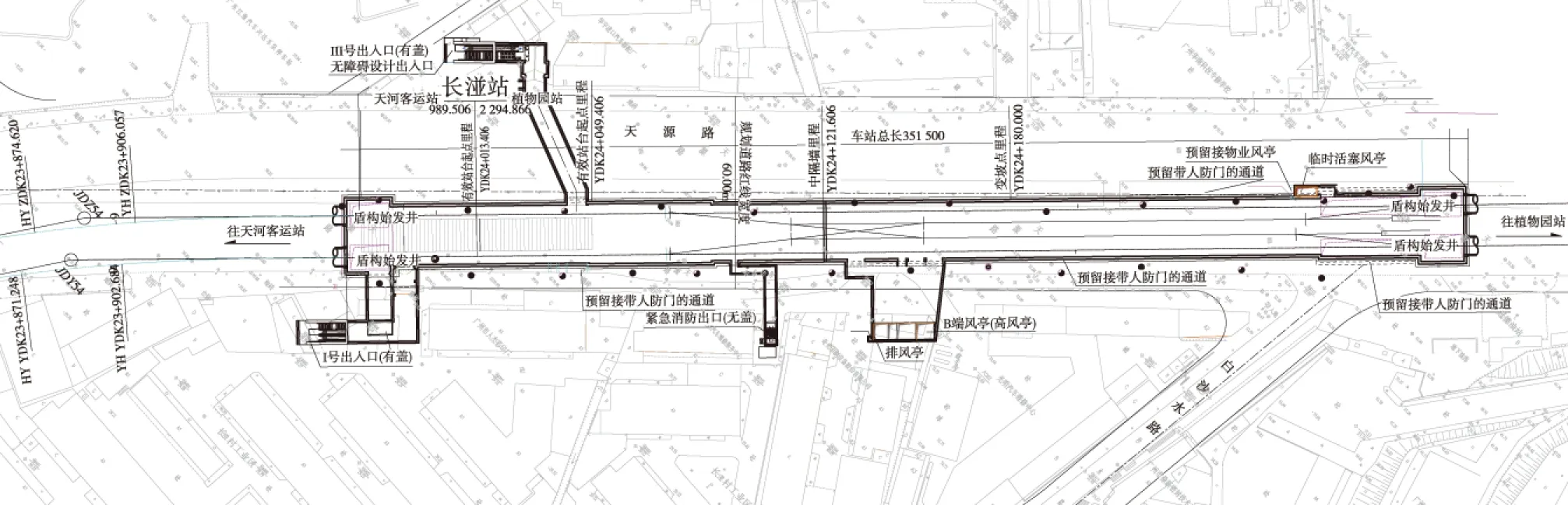

圖2 長湴站總平面

(5)施工不足

個別連續墻接縫水下混凝土澆筑不密實,基坑開挖中接縫處出現滲漏;另外,個別連續墻終孔時對花崗巖中風化、微風化巖性判斷不夠準確,連續墻嵌入微風化巖層深度不夠,導致該區域基坑內外巖層裂隙水沒有有效阻斷,裂隙水失水較多,造成周邊房屋和三號線車站出現一定的沉降。

2.2 六號線長湴站(含存車線)

(1)設計概況

該站為地下兩層島式車站(如圖2),主體結構外包全長348.9 m,標準段跨度19.7 m,基底埋深約18 m,圍護結構采用0.8 m厚地下連續墻+兩道混凝土支撐、一道鋼支撐+墻外前進式注漿止水,基坑內采用孔徑400 mm重力式深井降水,基底局部采用φ500@450 mm梅花形單管旋噴樁加固;連續墻嵌入基底深度為進入殘積土層〈5H〉和全風化層〈6H〉不小于7.5 m,強風化層〈7H〉不小于5.5 m,中風化層〈8H〉不小于2.5 m及微風化帶〈9H〉不小于1.5 m。

(2)工程地質水文情況[4]

車站位于廣從斷裂以東、瘦狗嶺斷裂以北的構造區,屬東西向增城凸起的西部,主體構造呈東西向,車站穿越的地層有第四系和燕山期侵入巖,基底基本處于〈5H〉-2、〈6H〉中,地層從上至下依次為:

第四系包括全新統(Q4)和上更新統(Q3),其下缺失中更新統和下更新統,由人工填土(Q4ml)、沖積—洪積砂層(Q3al+pl)、沖積—洪積土層(Q3al+pl)、河湖相沉積土層(Q3al)及花崗巖殘積土層(Qel)組成,其中〈5H-1〉和〈5H-2〉平均厚度5.3 m和10 m,厚度較大;全風化層平均厚度為3.48 m,下伏基巖為中生代燕山期侵入巖,屬燕山晚期第二階段的元崗巖體,以中粒花崗巖為主體巖石結構。

地下水位平均埋深3.03 m,基巖風化裂隙水較發育。

(3)周邊環境

車站位于廣汕公路上,交通繁忙,車站東側主要是1~5層建筑物,距車站主體約15~20 m,建筑物密度較大、年代較久和破舊,基礎多為淺基礎和摩擦樁基,個別建筑物基礎資料不詳;有一處加油站地下油庫距離車站約20 m;車站周邊管線密集。

(4)花崗巖地層處理方案設計思路

該車站花崗巖地層處理招標設計方案為對基坑內基底進行袖閥管注漿,后經多方充分論證,在借鑒三號線北延線燕塘站成功經驗基礎上,考慮到車站周邊房屋保護要求高等因素,將方案調整為連續墻外前進式注漿+基坑內400 mm孔徑重力式降水+基底局部φ500@450 mm梅花形單管旋噴樁加固方案,將圍護結構阻水、主動式注漿止水、基坑內降水以及基底局部加固四項措施綜合應用。

(5)施工效果及不足

基坑開挖完成后,連續墻基本無滲漏,旋噴樁成樁質量基本達到設計要求,基底承載力滿足設計要求,各項質控指標較好。

基坑內花崗巖殘積土層中重力式降水效果較差,原因一是在殘積土層區域重力式降水速度慢、工效低;二是降水井設計孔徑偏小,降水半徑不夠,降水井易堵塞且開挖中多次被破壞,造成土層含水量仍較大,開挖后孔隙水沿開挖面滲出。通過采用補做降水井,增加集水坑以及加強基坑內抽排水,有效減小了不利影響。

基底個別部位出現少量冒水現象,初步分析是該部位基坑內外花崗巖強、中風化帶間的水力聯系沒有有效切斷,裂隙水向上滲流并擊穿風化土層。通過采用增設排水盲溝,加強抽排水,局部換填處理以及分塊快速封底等措施,保證了基底承載力等各項要求,但基坑周邊有兩處淺基礎房屋出現不同程度的沉降和開裂。

3 花崗巖風化土層中明挖基坑工程風險評估及對策

3.1 工程風險

花崗巖殘積土不良地層遇水迅速軟化、泥化、崩解特性引起地鐵明挖基坑工程風險主要有:

大型挖土設備土方開挖將非常困難,開挖工效嚴重降低,甚至機械無法開挖,開挖面極易坍塌;并且隨著開挖暴露時間的延長,影響范圍將進一步擴大。

土體強度等力學性質急劇變差,地基承載力降低甚至喪失,導致基坑內被動土壓力降低,支撐軸力增大,圍護結構變形加大,甚至造成圍護結構失穩、坍塌以及周邊建筑物沉降變形等風險。

3.2 根本原因

解決花崗巖殘積土不良地層工程風險關鍵是處理好“水”,因為該土層天然狀態下具有較好的力學性質,“水”是風化土層軟化、泥化的誘因。而“水”的來源及影響主要有以下兩類。

(1)地下水的影響

地下水按賦存方式主要分為第四系松散土層孔隙水和塊狀基巖裂隙水。

基坑開挖過程中,若無基坑內降水或降、排水效果不好,第四系松散土層孔隙水匯集到殘積土層開挖面,造成土層軟化、泥化;特別是上覆的沖—洪積砂層主要潛水含水層,富水性和透水性強,要做好降、排水措施。

基巖裂隙水主要賦存于花崗巖強風化帶和中風化帶的節理與裂隙發育地段,富水性和透水性好;花崗巖的節理、裂隙一是在其冷卻過程中產生,成層狀、網格狀展布;二是在后期的斷裂構造中發展,具有較強的方向性與較好的連通性;裂隙水水力特點為承壓水,水壓大小與其埋深及補給來源相關。基坑開挖使強、中風化花崗巖上覆風化土層壓力減少,具有承壓性的基巖裂隙水通過上覆風化土中原生節理、孔隙通道向上滲流,滲流過程中不斷將軟化后的黏土礦物帶出,逐漸形成更多、更大的導水通道;若基巖上覆風化土層壓力難以承受裂隙水壓力,土層甚至可能被承壓水擊穿,造成上覆風化土層遇水軟化、泥化。

(2)大氣降水影響

廣州地區降雨充沛,每年5~10月為雨季,雨季進行花崗巖風化土層開挖,若基坑內排水措施不到位,土層軟化、泥化問題將不可避免。

3.3 對策

針對花崗巖殘積土層特性以及工程風險原因分析,處理該不良地層的思路和方案主要有以下幾個方面。

(1)基坑圍護結構加深

圍護結構嵌入花崗巖中風化、微風化帶一定深度,減弱或切斷基坑內外地層間的水力聯系;該方案適用于車站埋深較大或花崗巖巖面較淺地段,否則工程投資增加過大;在滿足圍護結構受力和穩定的前提下,設計單位應結合水文地質特征、地層抽水試驗及滲透試驗結果進行抗滲流驗算,確定圍護結構加深深度。圍護結構加深部分可采用素混凝土形式以降低工程造價。

(2)基坑內基底加固

基坑開挖前對基坑內基底以下一定范圍內花崗巖風化土層(包括殘積土、全風化土層)進行旋噴樁預加固形成復合地基,復合地基受水的影響相對較小,加固樁體成樁質量能夠保證,復合地基承載力一般都能達到設計要求;該方案采用較保守、被動的思路去應對風化土遇水軟化承載力不夠問題。通過實踐發現,該方案工程投資較大,仍存在基巖裂隙水通過加固體間土層向上滲流現象,加固體間風化土軟化后需做換填處理,基巖裂隙水發育地段上述問題更為嚴重,甚至無法滿足地基驗收條件,裂隙水滲流失水過多,易導致基坑周邊地表、建筑物沉降。

(3)基坑內注漿止水

基坑開挖前對基坑內基底以下一定范圍內花崗巖風化土層采用梅花形布置袖閥管低壓注漿,目的是填充土層內原生節理、孔隙,阻斷基巖裂隙水向上滲流的通道,注漿填充、擠密也對風化土有了一定程度的改良。該方案以主動處理的思路來治水,理論上可行,但工程投資亦較大,從地表長距離在天然狀態花崗巖風化土中進行低壓注漿的質量有待進一步論證和實踐。

(4)基坑外注漿止水

基坑開挖前,在基坑圍護結構外圍采用前進式注漿工藝,對連續墻墻底以上2 m向下至進入微風化帶1.5 m范圍內的風化土層和巖層進行注漿止水,目的是在圍護結構外側形成一道防滲帷幕,減弱或切斷基坑內外花崗巖強、中風化帶間的水力聯系;該方案亦以主動處理的思路來治水,適用于花崗巖巖面較淺的工程,否則注漿范圍大導致工程投資較大;通過在三號線燕塘站、六號線長湴站實施,該工藝采用自上而下分段循環灌漿,可灌性好,基本達到預期效果。

(5)基坑內系統降水

基坑開挖前、開挖中至結構施工期間采用集水井(重力式)或井點(強制式)方式進行基坑內降水,目的是通過降水始終保持基坑內開挖面或基底面不泡水。井點降水常見有井點、管井等降水形式。該方案亦以主動處理的思路來治水,理論上可行,工藝很成熟,工程投資小,但花崗巖風化土層為弱微透水性土,該段地層采用重力式降水速度慢、工效低,采用井點式降水效果較好,但井點式降水工藝相對復雜,對基坑開工進度有一定的影響。另外,設計單位選擇降水方案前應充分論證降水施工對基坑周邊建構筑物的影響程度,因為廣州地區地下水位淺,地下水豐富,水力聯系復雜,降水不當就會對基坑周邊淺基礎、摩擦樁基類型的建筑物或周邊地下管線造成影響。因此,設計單位應詳細調查工程周邊環境、水文情況,通過科學、合理的驗算和必要的試驗來制定和完善降水方案。

4 總結

花崗巖風化地層工程性質復雜,差異性大,目前對該地層工程性質的認識還存在不足和差異,參建各方特別是勘察單位應進一步認識并科學、準確、全面的總結出該種地層巖土工程特性及各項參數。

解決花崗巖風化不良地層問題關鍵是處理好“水”,“水”是風化土層軟化、泥化等問題的誘因,解決思路建議應從被動應對逐步轉變為主動治水,方案宜采用圍護結構隔水+主動式止水或降(排)水方式。

花崗巖風化不良地層現有處理方案各有利弊,適用條件各不相同,設計單位應掌握工程周邊環境和工程地質、水文情況,結合設計邊界條件,充分比選、論證各方案優劣性,通過實踐不斷摸索與總結,力爭拿出技術、經濟最優方案。

[1] 朱德昌.花崗巖殘積土的試驗及測試研究[J].福建建筑,1999(2)

[2] 簡文彬,陳文慶,鄭登賢.花崗巖殘積土的崩解試驗研究[C]∥中國土木工程學會第九屆土力學及巖土工程學術會議論文集,北京:中國土木工程學會,2003

[3] 廣東省重工建筑設計院.廣州市軌道交通六號線天河客運站詳細勘察階段巖土工程勘察報告[R].廣州:廣東省重工建筑設計院,2006

[4] 廣東省重工建筑設計院.廣州市軌道交通六號線長湴站詳細勘察階段巖土工程勘察報告[R].廣州:廣東省重工建筑設計院,2006

[5] 吳能森.結構性花崗巖殘積土的特性及工程問題研究[D].南京:南京林業大學,2005

[6] 吳能森,趙 塵,侯偉生.花崗巖殘積土的成因、分布及工程特性研究[J].平頂山工學院學報,2004(4)

[7] 張文華.花崗巖殘積土的抗剪強度及土質邊坡穩定分析[J].水文地質工程地質,1994(3)