辯證法視角下的城市規劃專業的分異與協作

易 姹

隨著我國城市建設步伐的日新月異與規劃思維的轉變,城市規劃學科發展經歷了以物質形態規劃為主的工科時代走向多學科交叉的復合規劃時代的過程,規劃師角色正產生著分化,越來越多出身不同專業背景的人員加入到城市研究大軍之中[1]。一方面,單純地以技術解決城市規劃問題已不能適應社會的變化,技術本身帶來的影響也無法在事前完全予以估計,應辯證、系統地思考未來規劃專業的發展;另一方面,學科間的分異與聯系又為兩大規劃子系統的協作提供了可能與合作的必然,探索一條適合學科發展的理性道路,實現理工科的補充協作,將使規劃更為科學、合理、可持續。

1 系統與發展視角下的城市規劃專業

1.1 系統視角下的城市規劃學科

系統論認為,組成要素一致,在不同的環境、組織結構下,會產生整體功能上的差異[2]。城市規劃,作為一個系統工程,隨著“城市”的復雜多樣化,其深度與廣度不斷拓展。今天的規劃專業涵蓋了建筑、美術、經濟、社會等各方面,各部分相互作用形成了城市規劃的龐大體系。這些對城市規劃整體運作產生影響與制約的因素,經過不同比份的作用組合,形成了理工兩類學科體系。

兩類規劃學科作為專業兩大子系統,既相干存在,有著總體目標及研究意義的一致性,是為解決城市規劃問題、促進人類城市文明發展而存在;又有所偏倚,有不同的理論與實踐支撐體系、研究特點和思維方式,實現手段存在差異。

1.2 發展視角下的城市規劃學科

隨著社會的分工,學科發展呈現高度綜合化與內部細化的統一,既要求學科具有廣延與開拓性,又需要學科的深度研究。西方的城市規劃學科發展已較為成熟,規劃思想經歷了設計→反思→再設計→再反思的過程,反映了規劃學科由感性走向理性、單一走向復合、城市學科轉為社會學科的特點。我國城市規劃學科正處于成長期,各學科相繼興起,理工類規劃分異與矛盾明顯。

2 不同支撐系統下的城市規劃學科分異

2.1 理工類學科支撐系統分論

理工類學科構成不同,其理論體系與實踐體系存在差異,各自的培養模式對應差異,由此導致了思維方式和側重點的不同,產生了學科上理解和思考的分異。

本科階段的教學理論培養計劃直接反映了這種差異(見表1)。理學類規劃以地理學為核心,側重城市社會問題及規劃的理性探討,把握宏觀尺度,重要科目涉及地理學、城市經濟與開發、區域規劃、城市法規等;而工學類則側重具體物質形態與空間,把握微觀尺度,對詳細規劃更為偏重。這導致了理學類強調規劃的整體性、層次性,而工學類強調規劃的針對性與具體性。

在理論教學相異條件下,理工類的教學實踐培養體系不一,存在研究方式、表達方法的差異。工科院校一般設五年制教學,開設素描、色彩、建筑設計、居住區設計等一系列課程設計和繪圖技能訓練,設計訓練的內容占了課程的絕大部分;理科院校則一般為四年制教學,就資料的分析與整理、總圖規劃與繪制以及文字與口頭的表達,開設社會調查與實踐、統計學、測量學、人文地理等課程內容,結業以論文的形式進行。

表1 全國理工類城市規劃本科階段專業理論課程設置情況對照用表

由此,理工類學科所表現的能力相異性在于:工學類具有較強構思能力、設計技巧及圖面表達能力;理學類則在文字表達、溝通協調和方案介紹等方面表現出一定實力。

2.2 理工類學科思維方式分異

在不同的培養模式下,兩類規劃學科研究核心不同,思維引導模式也不同(見圖1)。規劃理學類以發現問題為基點,沿線性思維進行,運用經濟學、社會學、生態學等支撐,將問題本質抽離出來,繼而進行規劃預測,實現規劃綜合效益最大化,研究的核心問題——“為什么”;工學類則以目標為基點,呈同心圓式發散思維,講究空間美學、場所、建筑形態,提供多解方案,實現設計方案的優化,關注的焦點——“是什么”。前者偏向邏輯思維,結論的得出需得到論據支持;后者則側重形象思維,直觀具體。由于不同的思維模式導致了規劃核心的不同,兩類學科間的互補性較強,這直接為城市規劃工作的優化組合與協作安排提供了思路。

3 城市規劃專業理工類學科協作探討

針對理工類學科的分異現狀和各自特點,理工科的協作可以從城市規劃的環節出發,將物質形態規劃與理性思維相結合,進行文理滲透[4]。

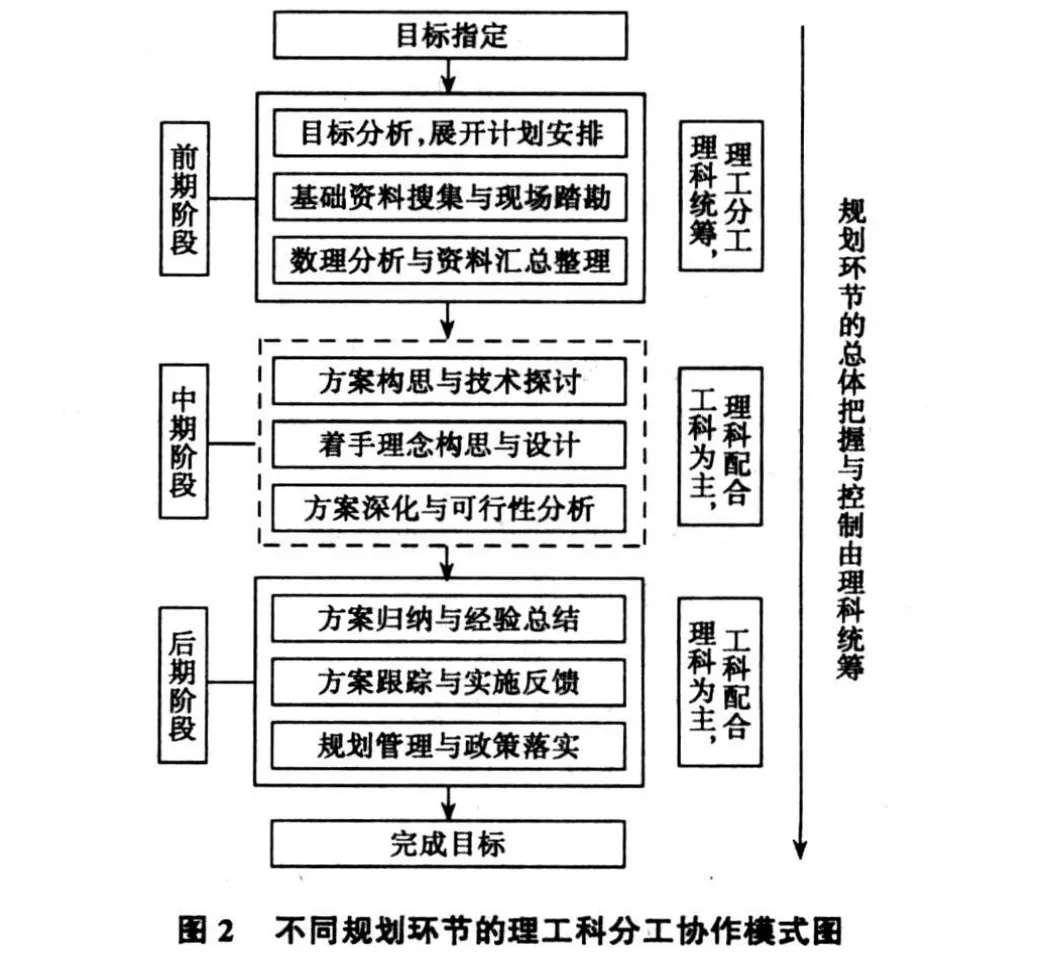

規劃過程要求兩類學科的共同參與與配合,整個規劃流程對于內部人員應該清晰化,合作模式以小組交流、個別討論的形式展開。在規劃的統籌問題上,理科可以發揮宏觀把握的優勢,對全局和規劃進程進行把握,包括目標的細化、資料的梳理和信息溝通,以促進系統各要素間的流通與能量轉換;在規劃環節上,采取階段角色主導差異制進行,即根據通過前中后期階段的不同,兩學科分別承擔不同的角色和工作(見圖2)。每一階段以某科行為為主,并在前期調查研究與后期信息反饋中積極予以協作。鑒于規劃項目的分期性、間斷性特征,需要及時地進行方案的歸納總結和項目的評估,這一點對于提高規劃效率是有益的。

4 結語

在城市規劃專業發生變化的今天,盡管大多規劃仍存在單一物質規劃的特點,但理工類學科產生的分異不可避免,社會分工的存在表明,專業的單一化設置難以實現,規劃這一復雜化、系統化的過程,其效率與效果的提高,有賴于分工協作的高效與充分,信息交流越充分、協作系統的整合度越高,對問題的把握越深刻,協作越有效,規劃越走向科學理性,越具前瞻性、長遠性。

[1] 陳有川.規劃師角色分化及其影響[J].城市規劃,2001(8):77-80.

[2] 譚斌昭.當代自然辯證法導論[M].廣州:華南理工大學出版社,2006.

[3] 趙 明,鐘 聲.中國城市規劃教育現狀和發展[J].城市規劃學刊,1995(5):1-8.

[4] 譚少華.21世紀城市規劃學科人才培養結構[J].理工高教研究,2003(2):70-72.