南寧市飲用水污染現(xiàn)狀分析與保護(hù)對(duì)策

銀 波

廣西區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站,廣西南寧 530022

南寧市飲用水污染現(xiàn)狀分析與保護(hù)對(duì)策

銀 波

廣西區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站,廣西南寧 530022

南寧市飲用水的水源主要來(lái)自邕江,但是因?yàn)楣I(yè)廢水及生活廢水的排放,邕江的水質(zhì)受到嚴(yán)重威脅。為了確保南寧市居民的飲用水水質(zhì),應(yīng)盡快采取措施減少水污染。

邕江;水污染;對(duì)策

因?yàn)殓呓瓋砂毒用裆顝U水及工業(yè)廢水的排放量日益增大,南寧市的飲用水污染現(xiàn)象也越發(fā)嚴(yán)重,若不及時(shí)治理,將對(duì)居民的日常生活及身體健康狀況產(chǎn)生影響。那么南寧市水污染的現(xiàn)狀如何?該如何治理及保護(hù)?本文將對(duì)這些問(wèn)題進(jìn)行探討和研究。

1 南寧市飲用水的污染現(xiàn)狀

1.1 南寧市主要水源地邕江段的水質(zhì)分析

邕江是南寧市的過(guò)境河源,也是南寧市生活飲用水的主要來(lái)源。其上游是左江和右江,心圩江、二坑、朝陽(yáng)溪和亭子沖是取水段的四大重點(diǎn)排污口,其污染水源直接沖進(jìn)邕江,因此,南寧市的飲用水污染狀況十分嚴(yán)峻,上游的水質(zhì)及四大排污口均會(huì)對(duì)其產(chǎn)生影響。

在南寧區(qū)域內(nèi)的邕江段,南寧市大部分的生活污水和部分工業(yè)廢水均集中在此。這對(duì)整個(gè)南寧市的生活飲用水產(chǎn)生很大影響。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,南寧市2000年市區(qū)的工業(yè)廢水排放量約為4 462.71萬(wàn)m3,其中有3 194.28萬(wàn)m3的排放量為重點(diǎn)工業(yè)的廢水污染,占到了南寧市整體工業(yè)廢水排放量的近71.58%。

1.2 南寧市飲用水污染的分析比較

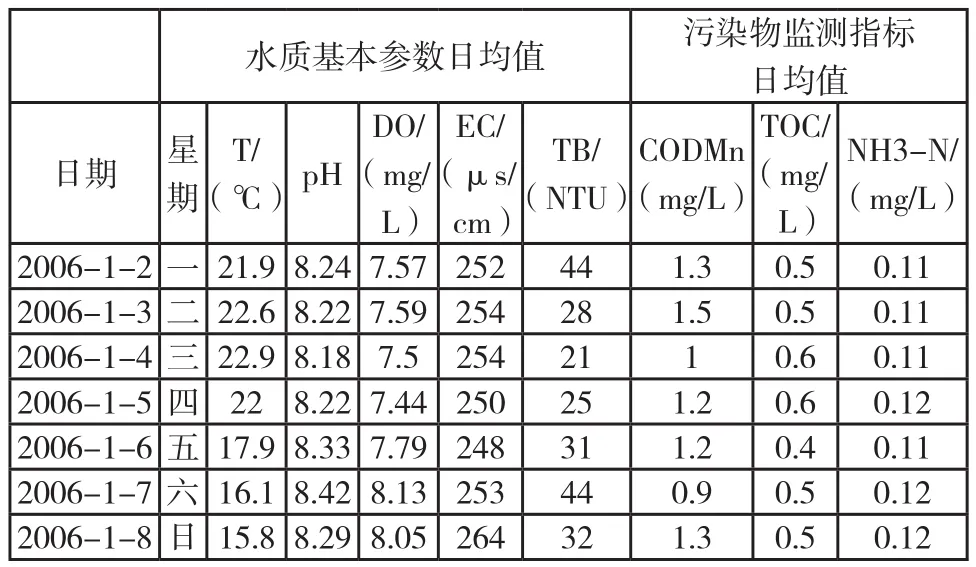

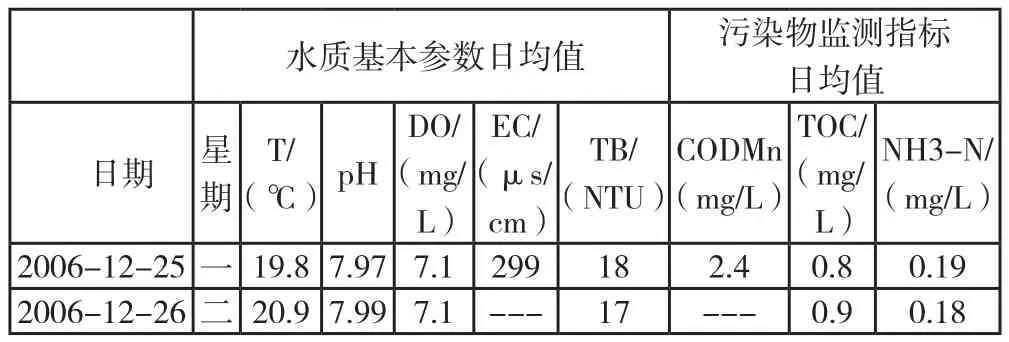

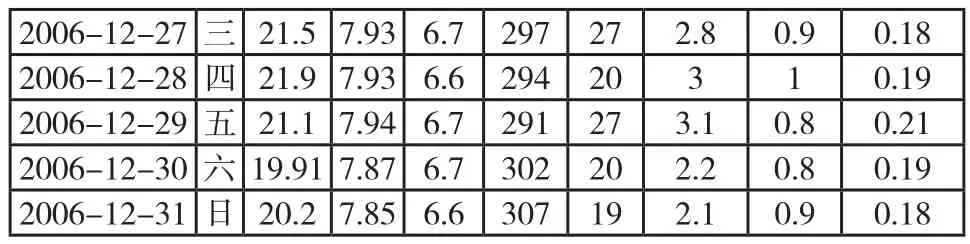

因南寧市的生活供水主要來(lái)自過(guò)境水邕江,所以邕江上游水質(zhì)的好壞制約了南寧市的生活飲用水,它的水質(zhì)很難得以保證,表現(xiàn)出明顯的水質(zhì)型缺水的供需矛盾。根據(jù)2006年1月初(表1)與12月末(表2)在珠江流域老河口站監(jiān)測(cè)到的水質(zhì)基本參數(shù)日均值與污染物監(jiān)測(cè)指標(biāo)日均值的對(duì)比關(guān)系顯示,1月初由于前后的水位變化不大,所以水質(zhì)狀況為優(yōu),12月末的水位略有上漲,污染物指標(biāo)也隨之增加,所以水質(zhì)狀況鑒定為良好。

表1 2006年1月初水質(zhì)基本參數(shù)日均值與污染物監(jiān)測(cè)指標(biāo)值均值比較

水質(zhì)基本參數(shù)日均值 污染物監(jiān)測(cè)指標(biāo)日均值日期 星期T/(℃)pH DO/(mg/L)EC/(μs/cm)TB/(NTU)CODMn(mg/L)TOC/(mg/L)NH3-N/(mg/L)2006-12-25一19.8 7.97 7.1 299 18 2.4 0.8 0.19 2006-12-26二20.9 7.99 7.1 --- 17 --- 0.9 0.18

表2 2006年12月末水質(zhì)基本參數(shù)日均值與污染物監(jiān)測(cè)指標(biāo)值均值比較

目前,水源地上游目前的水質(zhì)可評(píng)定為II—III類(lèi),主要是因?yàn)樯嫌我话氵€沒(méi)有工業(yè)城市以及大范圍的工業(yè)區(qū)。但是由于城市人口的不斷增長(zhǎng),再加上如今社會(huì)經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展,而南寧市沒(méi)有建立城市污水處理系統(tǒng)來(lái)保障飲用水,所以在水源地兩岸居住的居民所排放的生活污水以及工業(yè)排放的污水等,都要流經(jīng)四大污染支流,對(duì)下游的水污染自然造成威脅。再加上水源地周?chē)⒉嫉囊恍┚W(wǎng)箱養(yǎng)魚(yú),導(dǎo)致水體受到了不同程度的污染。因此,南寧市區(qū)的五個(gè)水廠也受到了污染,尤其是凌鐵水廠處于邕江的下游,污染尤為嚴(yán)重。

2 南寧市飲用水的保護(hù)對(duì)策

目前,南寧市的城市總體規(guī)劃初步定為250km2、人口發(fā)展目標(biāo)為300萬(wàn)。為了滿(mǎn)足國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)不斷發(fā)展的需要,城市供水要重視提高飲用水的水質(zhì)。所以在南寧市區(qū)的邕江上游修建陳村水廠(二期工程)和三津水廠,逐步發(fā)展附近的水庫(kù)作為飲用水供水來(lái)源,實(shí)施南水北調(diào)及西水東調(diào)工程。

首先,南寧市為了確保飲用水的水質(zhì)安全,在制定供水調(diào)配的方案時(shí),要做到統(tǒng)籌兼顧,以南寧市的實(shí)際供水狀況為出發(fā)點(diǎn),科學(xué)的分析趨勢(shì),充分考慮南寧市的地理分布及水源地分布,可考慮規(guī)劃在邕江的上游修建取水的設(shè)施,將凌水水廠搬遷到邕江的中游地段。另外,將現(xiàn)有的水庫(kù)加大供水量、重新科學(xué)規(guī)劃水庫(kù)的供水方案等都是改善水源的有利措施。

另外,南寧市還要整改目前管理水資源的體制,逐步推行城鄉(xiāng)水務(wù)一體化的管理體制。目前采用的水資源管理體制,還是傳統(tǒng)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的“多龍管水”形式,這就導(dǎo)致水資源的交叉管理職能,各部門(mén)如水資源的配置、節(jié)約與保護(hù)等工作都比較薄弱,導(dǎo)致飲用水污染問(wèn)題越來(lái)越嚴(yán)重。為了適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,要盡快建立并完善水資源管理體制以及相關(guān)的法規(guī)政策等。在水資源管理體制問(wèn)題上,可選擇“城鄉(xiāng)水務(wù)一體化”管理辦法,所有涉及到水事務(wù)的工作都交給一個(gè)部門(mén)管理,協(xié)調(diào)城市用水及農(nóng)村用水要遵循水權(quán)優(yōu)先的原則。

想要保證飲用水的水質(zhì),就要做到既保護(hù)飲用水的水源,又要積極整治已經(jīng)污染的城市內(nèi)河、邕江沿岸及水庫(kù)水源。目前,邕江上游和南寧市市區(qū)的取水區(qū)已經(jīng)符合飲用水的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),下游地段也達(dá)到了邊界水質(zhì)的交接要求。保證工業(yè)在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)排放污水、加強(qiáng)對(duì)雨污分流系統(tǒng)及集中或者分散的污水處理設(shè)備,這些都是確保南寧市飲用水水質(zhì)的有力措施。

[1]郭韋,王昱,王昊,馬潤(rùn)水.城市水污染現(xiàn)狀和國(guó)外水生 態(tài)修復(fù)方法研究現(xiàn)狀[J].水科學(xué)與工程技術(shù),2010(2).

[2]黃建華.淺談南寧市飲用水水源地保護(hù)規(guī)劃[J].企業(yè)科技 與發(fā)展,2008(20).

[3]韓曉剛,黃廷林.我國(guó)突發(fā)性水污染事件統(tǒng)計(jì)分析[J].水 資源保護(hù),2010(1).

X52

A

1674-6708(2010)23-0018-02