計算流體力學三維非結構網格可視化的高效算法研究

馬志強,多 佳,李 曼

(1.大連理工大學土木水利學院,遼寧 大連 116024;2.黑龍江科技學院數力系,哈爾濱 150027;3.黑龍江省水利水電勘測設計研究院,哈爾濱 150080)

1 引言

隨著有限元(FEM)和有限體積法(FVM)等離散方法的發展和計算機自身運算能力的提高,三維流體力學數值模擬越來越多的得到應用,由于對復雜地形的適應性較強,因此大部分三維流體力學數值模擬都采用非結構網格。針對這種數據結構,如何把計算結果高效快速的動態顯示出來是計算流體力學科學可視化的面臨的一個問題[1]。

由于在一般的三維可視化過程中需要顯示的只是所選擇的計算區域外表面的信息,因此三維非結構化網格數值模擬計算結果可視化快速實現問題就轉化為快速的判斷在三維網格中哪些組成單元的面是計算域外表面的問題。

圖1 常見的網格形式

2 非結構化網格的基本定義

在說明算法以前我們先有如下的定義:

定義1:F為在區域D中面的集合,對于任意一個面f∈F,如果f同屬于兩個不同的單元,則f屬于內部面,記為I。如果f只屬于唯一單元,則f屬于外部面,記為Г。I∪Г=F。

定義 2:f∈F,v1,v2,……,vL是面 f的頂點,記為 f=如果f的頂點的排列符合順時針排列,f稱為順時針面。

3 兩種判斷外邊界的算法

3.1 傳統算法

傳統搜索外邊界面的算法是對所有單元的面進行提取,進而按所提取的面進行循環,搜索出循環到的面是否在已提取的集合中有相同的面,若有重復則說明此面是內部面,否則此面為外部面[2]。

步驟1:

從每個單元中提取面元,使每個面頂點的排序滿足定義2,Sj為單元ej所包含的面的個數,通過對一個單元的面元的提取,形成單元ej中面的集合Fj={f(1)j,f(2)j,……fsjj},而每個面記為 f(s)j={njm1,njm2,……,njnks}。其中 j=1,2,……,Me;njmk∈ej?Np(Np為所有點的集合),s=1,2,……,S,k=1,2,……,Ks。Ks為平面f(s)j的頂點數。非結構化網格中所有單元所包含的面記為F={Fj|j=1,2,……,Me}。

步驟2:

逐個對比F中的元素,區分出外部面集合Г和內部面集合I。因為同一個單元沒有重復面,若一個面在集合F中出現兩次,則說明為兩個單元共有,為內部面。若只出現一次,則為外部面。此過程可用以下方程表示:

對于 1≤j≤Me-1,1≤k≤sj,如果,那么就存在 i0> j,1≤s0≤si0,滿足,因此反之,如果,那么

當第二步結束后,在非空集合F中就提取出外表面的集合Г。

3.2 改進算法

改進后的算法是按節點對單元的面進行提取,找出最小(或最大)頂點序號相同的一組面元進行提取形成集合,并判斷這些集合中的面元是否有重復,若有重復則說明此面是內部面,否則此面為外部面。

步驟1:

找出與結點ni(ni∈Np)相關聯的面,且ni是這個面結點序號最小的值,這些符合條件的面形成矩陣Eni,Eni中的每個元素是滿足以上條件的面除ni外其它結點序號的集合。

步驟2:

逐個對比Eni中的元素,定義,如果有,那么就存在 j0≠k(j0> k),使,那么}一定是內部面,保存在集合I中。如果且,那么平面{ni,nl1,nl2,……,nlk}一定是外部面,保存在集合Г中。

步驟3:

k=k+1,如果k<kni,那么重新執行第二步,并且把內部面和外部面分別記錄在集合I和Г中。如果k=kni,那么執行第四步。

步驟4:

i=i+1,如果i≤N,那么重復執行1-3步,把新判斷的面加到集合I和Г。如果i>N,則判斷結束,其中N為Np中點的個數。

4 兩種算法的實例比較

傳統算法中對外邊界判斷計算次數是O(M2e),而利用改進算法需要的計算次數是O(N),一般來說Me和N是同一個量級,因此改進算法的計算次數要遠遠小于傳統算法。

我們應用一個實際的例子來比較兩種算法的運算速度:

鐵成尾礦庫隸屬于河北省承德市灤平縣小營鄉管轄,尾礦庫庫區最高海拔高程900 m,最低海拔高程410 m,總面積約為109萬m2。

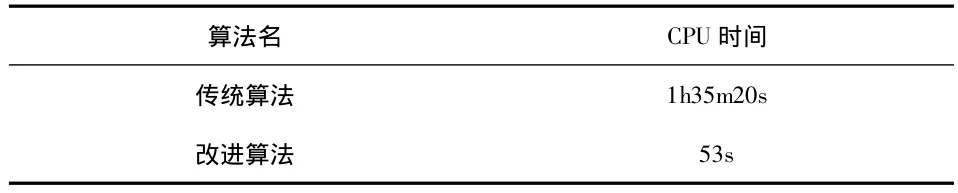

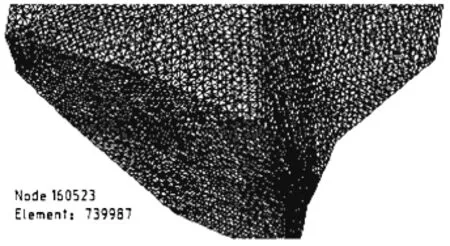

計算區域網格由ansys劃分,為四面體、六面體混合網格,共160523個節點,739987個單元,圖2為計算網格局部圖。計算平臺為CPU P4 2.4G,1G內存,編程環境為VS.Net 2005,表1為計算結果,結合自行開發的基于OpenGL的流體力學可視化軟件,采用Dividing Cube等值面填充的方法顯示計算區域的含水度,將結果動態顯示出來,見圖3。通過表1可知通過算法的改進大大提高了顯示效率。

表1 各算法用時統計表

圖2 鐵成尾礦庫三維計算局部網格圖

圖3 鐵成尾礦庫含水度三維動態演示圖

5 總結

綜上,改進算法較之傳統算法在大型三維計算的可視化顯示中更具效率,可實現對外邊界的快速判斷,這種算法不但可以應用到數值模擬可視化工作中來,也可以應用到數值模擬的計算中,實現對邊界條件的快速判斷,還可擴展到2D計算的工作中來,有著很高的應用價值。

[1] 劉曉波,華祖林,何國建.計算流體力學的科學計算可視化研究進展[J].水動力學研究與進展,2004,(1):120-125.

[2] 唐澤圣.三維數據場可視化[M].北京:清華大學出版社,1999.