重金屬鉛對土壤動物群落的影響

周煥新

(太原科技大學環境與安全學院,山西太原030024)

土壤重金屬污染是土壤污染中最嚴重的問題。我國重金屬的污染源主要來自礦山冶煉、污水灌溉、污泥施肥和未經處理的污水直接流入地表徑流形成的滲透等[1]。由于重金屬污染具有累積性、不可逆性、長期性、吸附性等,這一領域一直是國內外環境科學和生態學等研究的熱點[2-3]。在土壤生態系統中,土壤動物和微生物一直是改善土壤質量的主力軍,尤其是土壤動物對改善土壤結構和土壤質地類型有著不可估量的功績。土壤動物雖然數量大、種類多,但其活動范圍小、對重金屬污染敏感等制約著其對土壤質地的改造。國外已有一些關于土壤動物作為土壤生態指標方面的報道,而我國主要研究的是污染區內重金屬離子對作物的影響,很少見對單一污染物的研究。

本研究以盆栽試驗,采取不同鉛濃度對土壤動物群落結構及其生態指標進行干預,以分離土壤動物個體在不同鉛濃度下的土壤動物群落的數量并加以分析。

1 材料和方法

1.1 試驗設計

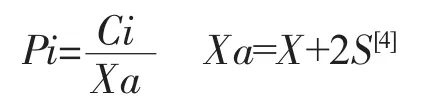

試驗土壤取自太原市杏花嶺區國營苗圃地10 cm處表土層,土壤動物豐富,土壤pH為7.54,有機質含量1.35%。土壤顆粒結構組成:中粒8.55%,粉粒82.46%,黏粒8.99%。土壤為壤土,質地肥沃,腐殖質含量高,有利于試驗統計。土壤采集后,捏碎過5 mm篩,除去石塊和植物殘體等雜質,混合均勻備用。稱取30 kg新鮮土樣進行處理:對照(不加硫酸鉛溶液),設污染指數為 Pi<1,Pi=2,Pi=5,Pi=9,Pi=13 的加硫酸鉛溶液的5個鉛處理。污染指數計算公式為:

式中,Pi為單項污染指數,Ci為實測污染元素值與環境背景值之差;X為環境背景值的平均值;S為標準離差,Xa為環境背景值的平均值加雙倍標準離差。山西省鉛污染的環境背景值為14.7 mg/kg。

土樣處理完后,分裝在30 mm×50 mm的營養缽中,播植三葉草,并定時澆蒸餾水,保持營養缽中三葉草生長量基本相同。

1.2 土壤動物分離提取

用6聯鋁制土壤動物分離漏斗將土壤動物從樣品中分離出來。將土壤從營養缽中取出后,立即帶回實驗室,裝入孔徑為2 mm的烘蟲篩中,下接裝有75%乙醇溶液的燒杯,根據溫度梯度,再在烘蟲箱中烘驅48 h后進行收集,使土壤中動物全部分離到乙醇燒杯中,在實驗室用奧林巴斯解剖鏡進行分類整理[5]。

1.3 土壤重金屬鉛含量的測定

每次取土壤動物樣品時,同時取土壤農化分析樣品,經干燥箱風干,研磨后過0.149 mm尼龍篩。然后分別稱取土樣5.00 g置于6個100 mL的塑料杯中,加蒸餾水50 mL,恒溫(25℃)振蕩2h,在恒溫培養箱靜置24h后取出,以4500 r/min離心15 min。用石墨爐原子吸收法(GF-AAS)測定各溶液中鉛的濃度C1[6-7]。

土壤中鉛的吸附量計算:S=W(C0-C1)/m

式中,S為土壤對重金屬離子的吸附量(mg/kg);C0為加入土壤中鉛的平衡濃度(mg/L);C1為土壤溶液中鉛的平衡濃度(mg/L);W為加入土壤中溶液的質量(g);m為供試土樣的干土質量(g)[8]。

2 結果與分析

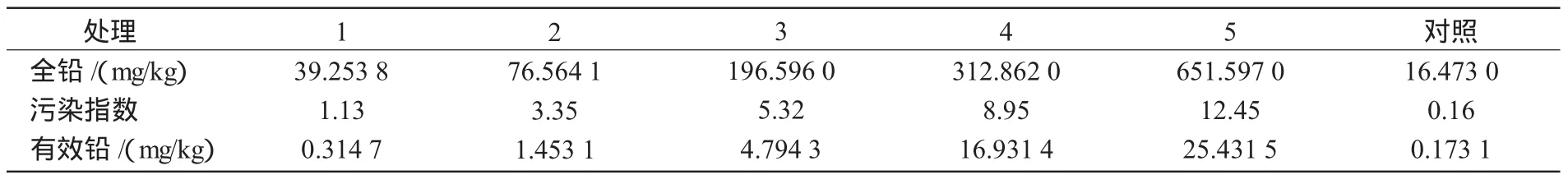

2.1 土壤中不同處理重金屬鉛的污染水平

取樣風干后處理,分別測定土壤有效鉛濃度(表1)。根據污染指數劃分:Pi<1.0為未污染,1.0~2.5為輕污染,2.5~5.0為中度污染,5.0~7.5為偏重污染,7.5~10為重污染,大于10為嚴重污染[9-10]。結合表1可知,對照未污染,處理1為輕污染,處理2為中污染,處理3為偏重污染,處理4為重污染,處理5為嚴重污染。

表1 各處理中鉛含量和污染指數

2.2 不同濃度鉛污染對土壤動物群落的影響

6個處理取樣共獲取土壤動物1 790只,共11類。其中,對照含10類,處理1含7類,處理2含5類,處理3含8類,處理4含4類,處理5含4類(表2)。

表2 不同鉛濃度對土壤動物群落的影響

由表2統計可知,隨著污染處理濃度的加 大,各處理所測得的土壤動物數量減少,種類數減少趨勢加強,處理5只有蜱螨目(Acari)、彈尾目(Collembola)和膜翅目(Hymenoptera)生存,線蟲少量。由此說明,蜱螨目(Acari)、彈尾目(Collembola)和膜翅目(Hymenoptera)在處于高鉛濃度下部分仍能存活,線蟲在高濃度鉛污染環境中也可能部分成活(因試驗設計環境下線蟲分離較少,所以不能直接判斷高濃度鉛污染下線蟲的存活情況)。從表2還可以看出,隨處理濃度的加大,土壤動物死亡加劇,由此可判斷土壤動物處于嚴重中毒狀態下不能生存。蜱螨目(Acari)、彈尾目(Collembola)和膜翅目(Hymenoptera)是優勢種,它們分別占捕獲量的47.21%,11.79%和35.36%。同翅目(Homoptera)和線蟲(Nematoda)是常見種,分別占捕獲量的3.02%和1.01%。線蚓(Enchytraeidae)、鞘翅目(Coleoptera)、鱗翅目(Lepidoptera)、隱翅甲科(Staphylinidae)、蚯蚓(Spider)、蜘蛛(Spider)是稀有種[11]。

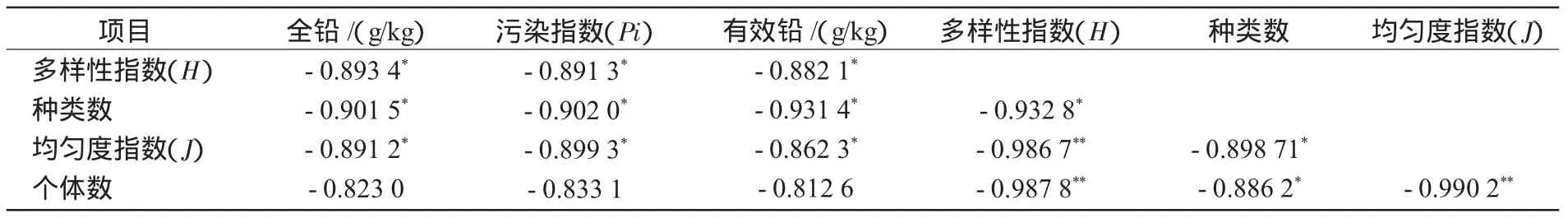

2.3 不同濃度鉛污染對土壤動物生態指標的影響

在衡量土壤生態學指標過程中,種類的豐富度、個體的數量、均勻度指數、多樣性指數4個群落參數是人們常用的生物評價指標[12-14]。其中,種類的豐富度是用所得土壤動物種類數量表示;個體數是用每平方米土壤動物的個數表示;多樣性指數用求得;均勻度指數采用Pielou均勻度指數公式J=H/1nS計算。其中,Hi是物種i在所有S種的比例,H為多樣性指數,S為種類數。

從表2還可以看出,土壤動物的數量受鉛濃度的影響很大,隨著鉛濃度的加大,土壤動物的死亡率增加,同時土壤動物的個體數降低。滅亡的種類主要是土壤動物的稀有種和部分優勢種,即這些滅亡種對重金屬鉛非常敏感。群落指標與鉛濃度相關性分析(表3)表明,種類數、均勻度指數都與鉛濃度的指標呈顯著負相關,說明重金屬污染領域能夠運用群落指標來進行測定,同時也為其他重金屬污染的測定奠定了相應的基礎。

表3 生物評價指標與鉛濃度的相關性分析

2.4 不同濃度鉛污染對彈尾目昆蟲的影響

國外許多報道認為,彈尾目昆蟲是土壤污染評價的良好指示生物,本試驗也從土壤樣本中分離出彈尾目8個屬。其中,線等跳屬(Isotomurus)、棘跳屬(Onychiuridae)、長跳屬(Entomobrya)分別占捕獲量的42.18%,29.86%,21.80%。圓跳屬(Sminthuridae)、鱗長跳屬(Lepidocyrtus)為常見屬,分別占捕獲量的2.36%和1.90%。土跳屬(Tullbergia)、德跳屬(Desoria)和針圓跳屬(Sphyrotheca)為稀有屬,分別占捕獲量的0.95%,0.47%和0.47%(表4)。

綜合表4得出,線等跳屬(Isotomurus)和棘跳屬(Onychiuridae)對鉛的污染反應敏感,長跳屬(Entomobrya)對鉛的污染反應遲鈍[11]。

表4 彈尾目(Collembola)跳蟲種類及數量

3 結論與討論

本試驗結果表明,土壤動物以蜱螨目(Acari)、膜翅目(Hymenoptera)和彈尾目(Collembola)為優勢種群[11],分別占捕獲量的47.21%,35.36%和11.79%。隨鉛濃度的增加,土壤動物的數量急劇減少(種類減少是造成個體減少的前提)。土壤動物種類數與重金屬污染指數之間呈顯著負相關,種類均勻度指數、多樣性指數與污染指數之間呈顯著負相關,因此,多樣性指數、種類數、均勻度指數和個體數可作為衡量土壤鉛中毒的生態學指標。

對彈尾目研究來看,線等跳屬(Isotomurus)和長跳屬(Entomobrya)對鉛污染極敏感,而棘跳屬(Onychiuridae)對鉛污染遲鈍,因此,線等跳屬(Isotomurus)和長跳屬(Entomobrya)可以作為鉛污染的指示性生物[11]。

本試驗周期短,可能會造成彈尾目中個別屬未來得及適應鉛濃度而立即死亡,也可能是個別屬能夠很快地適應高鉛濃度下的生境;彈尾目中個別屬可能對鉛污染不敏感。這2種情況有待于在以后的試驗中深入研究。

[1]Hen H M,Zheng C R,Tu C.Heavy metal pollution in soils in Chian:Status and countermeasure[J].Ambio,1999,28(2):130-134.

[2]劉俊平.山西省農田重金屬污染生物防治研究 [J].山西農業科學,2008,36(6):16-17.

[3]楊良柱,武麗.植物修復在重金屬污染土壤中的應用概述[J].山西農業科學,2008,36(12):132-134.

[4]Yin WY.Subtropic Soil Animals ofChina[M].Beijing:Science Press,1992:75-95.

[5]宗良綱,丁園.土壤重金屬(Cu,Zn,Cd)復合污染的研究現狀[J].農業環境保護,2001,20(2):126-128.

[6]Eduard Belotti.Assessment of soil quality criterion by means of a field survey[J].Applied Soil Ecology,1998,10:51-63.

[7]史崇文,趙靈芝,郭新波,等.山西省土壤元素背景值分布及其影響因素[J].農業環境保護,1996,15(1):24-28.

[8]Nu R K.Methods of Soil Agrochemistry Analysis[M].Beijing:China Agriculture and TechnologyPress,1999.

[9]周啟星.復合污染生態學 [M].北京:中國環境出版社,1995:5-6.

[10]Den J F,Wang Z Z,Xing X J.Aresearch on the ecological effect ofthe soil animals communitybythe heavymetal pollution[J].China Environment Science,1996,17(2):1-5.

[11]尹文英.中國土壤動物檢索圖鑒[M].北京:科學出版社,1998.

[12]Trublayevich Zh N,semenova Ye N.The population of small arthropods as indicator of soil pollution [J].Eurasian soil sience,1994,26(9):120-125.

[13]Drinkwater L E,Letourneau D K,Workneh F,et al.Fundamental differences between conventional and organic tomato agro ecosystems in California[J].Ecological Applications,1995,5(4):1098-1112.

[14]Filser J.Effects of previous intense agricultural management on microorganisms and the biodiversity of soil fauna[J].Plant and Soil,1995,170(1):123-129.