從北戴河碧螺塔談形態仿生建筑的結構技術

陳詩白

(中鐵工程設計咨詢集團有限公司,北京 100055)

1 概述

形態仿生建筑[1]也稱建筑形式仿生[2],或稱造型仿生建筑,近幾十年來開始在國內外起步。它的研究意義是為了建筑應用類比的方法從自然界吸取靈感進行創新[1~3]。

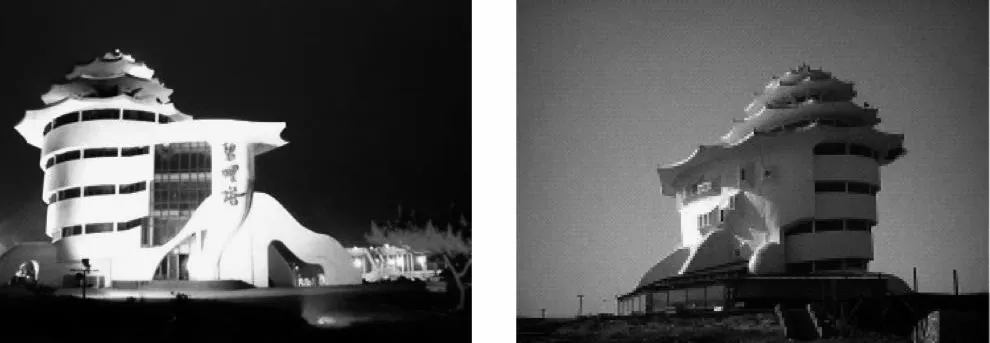

形態萬千的自然界蘊藏著海螺、貝殼、骨骼、林木花草、蜘蛛網、巢穴等無數優美的可供人類建筑模仿的自然生物結構。我國形態仿生建筑先例“北戴河碧螺塔”(圖1)已經建塔 20年了。作為世界獨一無二的仿海螺形狀的螺旋觀光塔[4],碧螺塔飄入了無數中外游客的相冊,也引起業界不斷的學術關注[5~9]。與大量方塊建筑形成鮮明對比,形態仿生建筑中成功的結構技術以其均衡、穩定的力學美感,使建筑與大自然共舞,和諧而悠遠。

圖1 北戴河碧螺塔

形態仿生建筑中成功的結構技術,是結構師超越模仿而升華為結構技術擴展創新的一種過程。對于被模仿的自然生物和被設計的建筑結構,結構師以其特有的理性思維,致力于力學與美學的轉化,從整體到局部地對二者進行類比,從中萃取二者的結合點,同時使結構安全適用、經濟合理。

2 形態仿生建筑的結構技術實例——北戴河碧螺塔

2.1 碧螺塔工程簡介

北戴河碧螺塔位于北戴河海濱小東山,主體塔高21.8m,主體建筑面積約 850m2,共 7層。業主和建筑師旨在通過其近似海螺、遠若帆輪,與三面環海呼應的仿生建筑形態,來構建北戴河標志性建筑。

同時,業主和建筑師還提出了碧螺塔應滿足“可賞、可攀,可憩”的形態仿生需求和圍繞“水、地、天”3個主題的建筑內部空間使用需求。

2.2 碧螺塔結構技術思路及方案

筆者作為當年北戴河碧螺塔的結構設計師,在剛剛接到這項新穎而棘手的工程項目時,心中尚無很明確的結構體系方向。因此,在設計初期對碧螺塔工程制定的結構總體設計原則是:碧螺塔的結構設計應首選以結構構件本身直接表達仿生建筑形態的結構方案;但是在沒有把握的困難情況下可以考慮采用以結構體系間接仿生的較成熟穩妥方案,寓安全、合理、經濟的結構技術于形態仿生建筑之中。

最初考慮的對比方案:結構設計開展初期,確實感到其技術困難重重,對于如何實現海螺形態仿生尚沒有把握,因而設計思路趨于保守,其方案之一為:全部采用常規的梁、板、柱結構體系,間接仿生。這一結構方案的優點是設計經驗成熟穩妥;缺點是需要大量橫梁、立柱和大量的外包圍護構件。這不僅不經濟,而且形態仿生效果不很理想,也限制了業主和建筑師提出的許多空間使用需求。

最終實施的創新方案:經過對大小不一的各種天然海螺實體構造形態的反復研究和類比分析,方案思路逐漸拓寬:各種天然海螺殼是憑借著其空間螺旋構造得以承受水壓力、彎矩和其他外力的。用這樣的類比分析思路,在其后的多個碧螺塔結構方案探索中致力于用螺旋結構技術本身來直接表達海螺的主螺旋形態,最終,大膽而審慎地構思出“空間螺旋懸挑結構體系”方案。“空間螺旋懸挑結構體系”方案和它的具體深化設計,在當時無類似國內外應用先例可鑒,甚至至今都沒有現成的結構技術模式或設計規范可直接套用,這是對螺旋結構技術和懸挑結構技術的擴展創新應用。

“空間螺旋懸挑結構體系”方案在碧螺塔上部結構的應用,擯棄了最初保守方案中許多的梁、柱和外包構件,滿足了碧螺塔形態仿生需求和建筑空間使用需求。

2.3 碧螺塔重點采用的結構技術

(1)空間螺旋懸挑結構技術。空間螺旋懸挑結構體系是構成北戴河碧螺塔海螺造型的關鍵結構技術。空間螺旋懸挑結構體系的主要結構構件之一是鋼筋混凝土螺旋懸挑板。沿豎向圓滑漸變上升的螺旋懸挑板,或袒露,或遮掩,在結構體系中是做為各樓層的基本承重傳力構件;于形態仿生造型意義是直接展現了海螺的主螺旋基線;在建筑使用功能上既是作為觀賞樓梯,又是作為每層房屋的樓蓋或地板,

碧螺塔空間螺旋懸挑結構體系中的另一主要結構構件是豎向鋼筋混凝土核芯筒。核芯筒在碧螺塔結構分析中被假定為剛體,作為螺旋懸挑板的支撐傳力構件,使螺旋懸挑板自核芯筒盤旋懸出;于形態仿生造型意義上,核芯筒直接模仿海螺若隱若現的軀體;其建筑使用功能,是作為水電、維修等設備用房和倉庫。

(2)異型輕鋼小剛架結構技術。為呈現海螺殼的一條條起伏波紋棱褶和一個個螺殼分區,結構技術采用長短、高度、弧度無一相同的數十組小型輕鋼剛架,上覆輕鋼檁條和異型鋼板,這種結構自重輕,受力性能好,使各層局部屋面荷載由此逐步傳入螺旋懸挑板。由于尺寸相異,為達到線條順滑的效果,對于數十組小型輕鋼剛架,逐一編號,單獨計算、設計并焊接成型。

(3)鋼筋混凝土異型拱結構技術。為表達海螺外伸軟體組織的蜿蜒性和飄逸感,結構技術采用了鋼筋混凝土異型拱體系作為另一類室外觀海樓梯。在異型拱形狀突變之處配以局部加強鋼筋、加強帶等結構技術措施。異型拱基礎與主體結構基礎分離。

(4)耐久性結構措施。針對碧螺塔三面臨海、位置孤立等工況特征,采用了抗海水侵蝕、抗裂等耐久性結構技術措施。

(5)施工配合。在工程施工中,結構師注重現場配合指導,嚴格掌控空間螺旋懸挑板結構體系中關鍵部位的鋼筋接頭位置、比例、搭接長度和混凝土澆筑與拆模時間,力求結構技術與仿生造型的對話安全、雋永、完美 。

2.4 碧螺塔結構計算重點

(1)碧螺塔上部結構的計算重點。對于承受較大活荷載和較大集中荷載的空間螺旋懸挑板的計算,當時無國內外應用先例可鑒,其結構內力計算及構造要求等,至今尚無統一的標準規范。結構師為此做了多種結構設計計算方法的對比分析,例如用懸臂梁法、平面圓環板近似法、空間有限元法等方式進行。

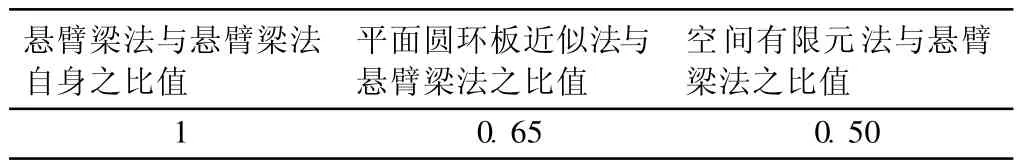

空間螺旋懸挑板結構的內力關鍵要素在于徑向和切向彎矩。若取值偏小,則直接影響結構安全;若取值過大,會造成結構構件截面和配筋加大,不僅是不經濟,也嚴重影響海螺造型需求和建筑空間使用需求。表1是用 3種計算方法計算出的螺旋懸挑板最不利位置最大徑向彎矩值的比值。

表1 螺旋懸挑板最大徑向彎矩計算結果比值

從表1的比值可以看出,各種計算方法的計算結果差異很大。用懸臂梁法計算的結果最大,而用空間有限元法計算的結果最小。

懸臂梁法是取出空間螺旋懸挑板水平面投影的1/8~1/4扇區作為計算模型,是假設扇區兩側切口處完全自由的,而實際上切口處受有環向彎矩、豎向剪力等約束,這種釋放約束的計算模型,無疑會使位移加大,內力也隨之增加,造成結構構件截面和配筋過大。因而這一計算方法的結果是有缺陷的,需要調整。

平面圓環板近似法,考慮了空間螺旋懸挑板環向彎矩、豎向剪力等約束的影響,但沒有考慮空間螺旋懸挑板水平投影平面內的跨度變化和實際開口影響,沒有考慮螺距的空間約束影響。因而這一方法的計算結果同樣是有缺陷的,需要調整。

而空間有限元法的理論計算假定、計算機數值計算模型存在著與碧螺塔空間螺旋懸挑板實際工程結構的許多差異,其中有些差異難以細化分析,因而采用這一計算方法的結果時更需謹慎。

如此,對于這樣沒有設計計算規范可依據、沒有成熟的計算方法、沒有計算先例可借鑒的空間螺旋懸挑板的結構計算,結構師采用了基于概念分析的綜合調整取值方法。即:結構師以結構受力概念為宏觀依據,認真分析各種計算方法的前提假定和計算過程,分析它們與碧螺塔空間螺旋懸挑板實際工程結構的差異性質,然后綜合調整確定內力取值。用這樣基于概念分析的綜合調整取值方法設計的碧螺塔空間螺旋懸挑板結構,滿足了安全、經濟理念,滿足了海螺造型需求和空間使用需求,歷經了漫長歲月的驗證。

(2)碧螺塔基礎結構的計算重點。形態仿生的碧螺塔整體概貌為上大下小、非軸線對稱結構,因此基礎設計計算重點在于解決主體結構在自重和風荷載、地震力等工況組合作用下的抗傾覆穩定問題。此外,還在基礎工程中采用了抗震、抗傾覆的結構構造措施。

3 形態仿生建筑的結構設計要點

形態仿生建筑的結構設計不僅需要滿足常規的建筑結構功能,還承擔著將結構技術向仿生建筑美學意境轉化的重任。筆者通過形態仿生建筑的結構設計實踐,通過對中外形態仿生建筑代表作品結構技術的學習與研究,歸納出形態仿生建筑的結構設計要點如下。

(1)力求以結構體系本身直接表達形態仿生建筑,不外包,不裝飾。這是結構技術用于形態仿生建筑的高境界。如前所述,北戴河碧螺塔的“空間螺旋懸挑結構體系”就是對這種高境界的探索嘗試。近 20年來,國內外相繼涌現了一些體現出這種高境界的范例。例如:圣地亞哥?卡拉特拉瓦[10]的許多經典工程。他主持設計的法國里昂機場高速鐵路客運站(圖2),于 1994年建成,由通往機場的長廊、上部鋼結構站廳層和下部橫穿的鋼筋混凝土結構站臺層三大主要部分構成。站臺層采用坦裸的預制混凝土 Y形構件,支撐頂部鋼筋混凝土的拱梁架,梁架構件之間的斜向交叉,自然形成奇妙的圖形;站廳層鋼結構護翼,由一系列錐形鋼肋支撐,傾斜鋼肋固定在巨大的混凝土格構梁上,像展開雙翅的雄鷹。卡拉特拉瓦還將裸露的異型剛架結構技術用于西班牙瓦倫西亞科學城的骨骼形態(圖3)和葡萄牙里斯本東方車站植物蔟群形態(圖4),淋漓盡致地展示不外包,不裝飾的結構技術美感。

圖2 法國里昂機場高速鐵路客運站

圖3 瓦倫西亞科學城

圖4 葡萄牙里斯本東方車站

北京國家體育館,采用裸露的鋼桁架“編織”成整體的巨型空間曲面“鳥巢”結構,其結構即外觀,實現了結構技術與仿生建筑造型的完美轉換。

圖5 施工中的鐵路武廣客運專線武漢站

為展現“千年鶴歸”的遠觀效果,已開通的我國鐵路武廣鐵路客運專線武漢站(圖5)以大跨度鋼結構異型曲面格構網殼展示大面積的弧型屋頂;主站房拱形門及裸露的內外立柱像一束束天然樹枝,主干與支叉均在發揮著承重傳力作用和形態仿生作用,實現了結構技術與建筑美學的和諧統一。

(2)對結構技術進行擴展和創新應用,是形態仿生建筑滿足空間需求的必經之路。僅就滿足建筑造型來說,用于常規建筑的結構體系,例如框、排架,剪力墻,筒體,桁架,殼體,等等,均可用于形態仿生建筑,并且可采用混凝土、鋼材、石材、砌塊等常規材料。配之以圍護、裝飾構件,這些結構體系主要起著間接仿生作用。

然而,形態仿生建筑的空間需求,用上述常規的結構體系往往無法實現。從小建筑規模的北戴河碧螺塔,到大建筑規模的“鳥巢”,幾乎每一座成功的形態仿生建筑的空間使用需求都基于對結構技術的擴展創新應用。

目前,大跨度剛架結構、網殼結構、索拱結構、管桁架結構、拱型結構等新型結構技術已經在新北京南站、武漢站(“鶴歸”形態)、廣州站(“芭蕉葉”穹頂)、上海虹橋站、天津西站等鐵路大型客站被廣泛采用,其中蘊含了大量的對結構技術的擴展創新,營造了高大、開敞的站房空間環境。無疑,對大跨度空間結構技術的進一步擴展創新應用,是形態仿生建筑滿足大空間需求的必經之路。

(3)關于結構技術與被模仿的自然生物結構形態的對應關系。一座形態仿生建筑的實現,究竟采用哪種結構技術,理論上沒有唯一解。可資借鑒的經驗是:仿螺旋生物形態的可采用螺旋結構技術并擴展創新,例如北戴河碧螺塔;仿樹枝、骨骼、巢穴形態的可采用剛架結構技術并擴展創新,例如北京“鳥巢”;仿飛鳥翅膀形態的的可采用網殼結構技術、剛架結構技術或拱形結構技術并擴展創新,例如法國里昂機場高速鐵路客運站、武漢新客站。

(4)結構體系需適應施工技術。例如北戴河碧螺塔,對于每層上部起翹的海螺殼造型,原設計方案是采用異型網殼結構,但由于當時施工條件的限制而不能實施,最后改為采用異型輕鋼小剛架結構。

(5)形態仿生建筑中結構構件的平、豎向布局,既要精致地表達仿生建筑的形態造型,又要把握好結構抗震概念設計原則。北戴河碧螺塔的設計中,對體系轉換之處、剛度突變之處、受力集中之處等薄弱部位增設了各種補強措施或抗震構造措施,嚴格保證“大震不倒”三水準抗震設防目標。

(6)形態仿生建筑若采用綠色環保型結構,會獲得仿生、環保“雙贏”的效果。

鋼結構:鋼材不僅自重輕、抗震性能好和有利于構建大空間,且革除了生產或加工磚、瓦、石、灰、水泥等建材對環境的破壞與影響,材料的回收和再利用率高,是人與自然和諧可持續發展的綠色建材。上述的形態仿生建筑工程范例,不僅僅是結構體系與仿生形態一致化的范例,而且也幾乎都是結構技術與綠色環保鋼結構材料和諧統一的范例。

清水混凝土結構:這種結構技術顯示的是天然、厚重與清雅的美感。它舍去了大量的抹灰、飾面等化工產品,減少了建筑垃圾和污染,因此是綠色環保型結構。這種結構在國外尤其在日本應用較多;在我國也得到了一定的應用。武漢新客站的高架橋將清水混凝土結構技術寓于其中,取得了良好效果。

(7)目前,形態仿生建筑的結構技術僅僅是對自然生物結構的借鑒性模仿、重構,但還不是復制。雖然可以做到“形似”和“神似”自然生物結構,其結構力學狀態有的較吻合,有的卻差異甚大。

4 目前的局限與限制

(1)國內外有關仿生建筑的論述尚未形成思想或體系[3]。而從結構技術的角度探討仿生建筑,國內外仍不多見。也就是說,形態仿生建筑的結構技術應用與研究,尚處于潛意識起步階段。

(2)施工技術的局限性,也是制約形態仿生建筑結構技術發展的重要因素。

(3)形態仿生建筑的結構技術發展前景,應是實現生態建筑、綠色建筑[11]或進化式建筑[12]。不僅“形態”意義的仿生,整體組織機理和使用功能也應仿生,但這目前首先受限于仿生材料技術。大自然中的生物以最少的材料構建了堅固、美觀的外形和實用的生存空間,往往令以力學為基本視點的結構師們驚嘆和困惑,因為對天然生物材料的構造性能和生長機理進行分析、復制或超越,研制出輕質高強的仿生建筑結構材料,往往需要生物工程、基因工程、高分子化學等多學科的交融滲透。

5 結語

從最近幾年國外一些建筑事務所參與我國國際招標工程所提供的設計方案來看,建筑形態的仿生化、結構體系與仿生形態的一致化是明顯趨勢,以往形態單一方正的設計方案已沒有競爭力。而設計難度遠遠高于常規的結構設計,形態仿生建筑的結構設計實踐,是對結構師的尖銳挑戰。其意義不止于對于建筑結構技術的擴展與創新,對于建造生態建筑、綠色建筑更具極大推動力。

[1] 高福聚.空間結構仿生工程學研究[D].天津:天津大學,2002.

[2] 劉先覺.仿生建筑文化的新趨向[J].世界建筑,1996(4):55-59.

[3] 劉 靜,劉錫良.仿生建筑在空間結構中的運用[J].工業建筑,2005(增刊):1404-1411.

[4] 百度百科.碧螺塔[EB/OL].(2009-12-30)[2010-04-20]http://baike.baidu.comview411863.htm.

[5] 高福聚.劉錫良.建筑結構仿生研究初步[J].工業建筑,2001(增刊):261-266.

[6] 劉霄峰,程玉中.建筑與環境的對話[J].建筑,2004(2):81-83.

[7] 魯 暉.淺談仿生建筑與仿生建材[J].四川建材,2006(4):76-77.

[8] 亓 萌,徐力立.螺旋結構的啟示[J].華中建筑,2007,25(9):81-83.

[9] 張 戈.新型空間懸挑結構仿生(蜻蜓翅膀)設計研究[D].杭州:浙江大學,2007.

[10] 大師系列叢書編輯部.圣地亞哥?卡拉特拉瓦的作品與思想[M].北京:中國電力出版社,2005.

[11] 劉先覺.生態建筑學[M].北京:中國建筑工業出版社,2009.

[12] (美)崔悅君.創新建筑—崔悅君和他的進化式建筑[M].北京:中國建筑工業出版社,2002.