鄭州黃河公鐵兩用橋GSM-R系統場強覆蓋方案研究

羅 杰

(鐵道第三勘察設計院電化電信處,天津 300251)

1 概述

鄭州黃河公鐵兩用大橋為石武鐵路客運專線及中原黃河公路大橋跨越黃河的共用橋梁,鐵路橋長約14 km,其中公鐵合建段長約12km。黃河大堤范圍內(約10km)無法建設GSM-R基站房屋,因而如何滿足350km/h高速鐵路的場強覆蓋要求成為通信網規劃必須解決的問題。

2 GSM-R移動通信系統的場強覆蓋方案

石武鐵路客運專線時速為350km,要求預留無線列控的條件。基于較高的安全性要求,GSM-R系統考慮以下幾種覆蓋方式:交織單網覆蓋;交織雙網覆蓋;同站址雙網覆蓋。方案比較如下。

方案一:交織單網覆蓋。該方式是指鐵路沿線由一層無線網絡進行覆蓋,但在系統設計時加密基站,使得兩相鄰基站的場強相互覆蓋到對方站址。這樣可保證在非連續基站故障的情況下,GSM-R網絡仍能正常工作,可靠性較高,而且電平較高,抗干擾能力較強。但是頻率規劃難度較大,切換次數增加。

方案二:交織雙網覆蓋。該方式類似于交織單網,但是兩層無線設備受控于不同的基站控制器。交織雙網成本較高且安裝復雜,但是受自然災害影響小。

方案三:同站址雙網覆蓋。該方式類似于普通單網,同一站址設置2套獨立基站,分別接入不同的基站控制器,可靠性較高,但覆蓋電平較小,抗干擾能力較差。

目前國內已經開通及正在實施的京津城際鐵路等高速鐵路均采用方案一場強覆蓋方案,運行情況良好,基于技術經濟綜合分析,石武客運專線(含黃河大橋段)采用此方案進行場強覆蓋。

3 GSM-R移動通信系統弱場補強方案分析

DK644+800至DK655+200鐵路為黃河大橋大堤內范圍,此范圍內無線場強覆蓋主要有以下幾個方案。

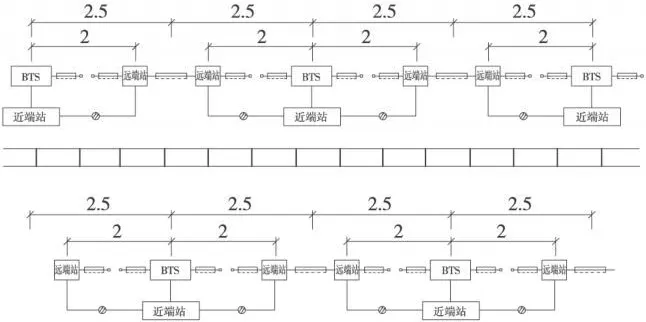

方案一:基站+光纖直放站+漏纜

該方案基站間距為2.5km左右。通過光纖直放站延長基站的覆蓋半徑。無線電波通過漏纜輻射出去,覆蓋區域信號均勻。此方案需在橋上布設室外型基站及配套傳輸電源等設備。如圖1所示。

方案二:光纖直放站+漏纜

該方案在大橋兩端分別設置基站,通過光纖直放站實現橋上交織覆蓋,光纖直放遠端站約800m設1處。無線電波通過漏纜輻射出去。此方案需在大橋兩端設置多個基站及光纖直放近端站,組網較復雜,與方案一投資相當。如圖2所示。

圖1 基站+漏纜+直放站方案示意(單位:km)

圖2 漏纜+直放站方案示意(單位:km)

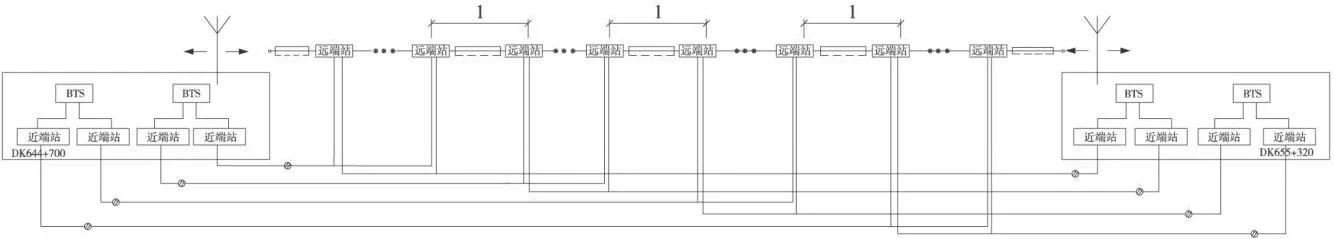

方案三:基站+天線

該方案基站間距2.5km左右。無線電波通過天線輻射出去。此方案投資較低,但是覆蓋區域信號不均勻。此方案也需在橋上布設室外型基站及配套傳輸電源等設備。橋上不掛設漏纜,但需掛設天線。此方案投資較低,比方案一、二投資約低500萬元左右。如圖3所示。

圖3 基站+天線方案示意(單位:km)

以上幾種方案均能夠滿足GSM-R場強交織覆蓋的需求,進行技術經濟比較,簡述如下。

方案三經濟性較強,但是此鐵路橋上層建設公路橋,影響到天線的懸掛及場強覆蓋效果。

方案一的場強計算效果較好,但是室外型基站(包括傳輸設備、電源設備等配套設備)須放置于橋上,增加了施工及維修難度。

綜合考慮工程的可行性、穩定性,可采用方案二即光纖直放站加漏纜的方式解決橋上場強覆蓋。

4 工程中需考慮的橋梁工程配合條件

由于橋梁工程工期先于GSM-R設備實施,所以預埋件及光電纜過軌的條件必須在橋梁工程實施時充分考慮。若采用光纖直放站加漏纜方案,需要跟隨橋梁主體工程解決直放站的擺放位置及漏纜的懸掛等問題。

4.1 大橋上直放站等設備的位置

光纖直放站加漏纜的方式,不再需要考慮室外型基站的布設,但是仍需考慮直放站及配套供電設備的擺放位置,由于大橋上每40m一處橋墩,經過承重力及設備占地面積核算,在橋墩處擺放直放站設備不增加額外工程且能夠滿足相對獨立的設備擺放位置要求。

4.2 大橋上漏泄電纜的懸掛方法

為滿足橋上無線電波的方向性需求,大堤范圍內需要在橋上架設漏泄同軸電纜,漏纜的懸掛位置有以下幾種方案。

方案一:漏纜懸掛在公鐵合建鐵路橋的上方

因公鐵合建段接觸網桿采取倒立柱方式,每個橋墩處均有接觸網導線,若漏纜固定在鐵路橋的上方,會造成互相干擾。

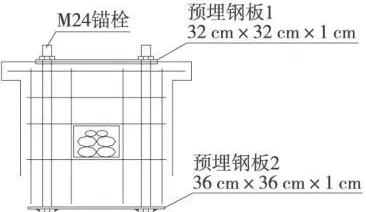

方案二:漏纜懸掛在公鐵合建鐵路橋的兩側

在橋上設置電桿用于懸掛漏纜,能夠保證橋上懸掛位置及4.5m左右的懸掛高度。需要橋梁預留電桿的基礎,考慮到橋墩間距為40m,基礎預留應盡可能與其一致。以下對40m電桿間隔是否滿足漏纜垂度進行核算。

漏纜單位質量:1.5kg/m;

電桿間距:40m;

鋼線最大張力:20kN;

圖4 通信電桿基礎示意

垂度=1.5×402/(8×2000)=0.15m;

故間距40m電桿符合漏纜垂度低于0.2m的要求。

綜合考慮工程需求及專業配合難易程度,可采取在橋墩處預留電桿基礎方案,用以懸掛漏泄同軸電纜。預留電桿基礎如圖4所示。

5 工程實施中有待進一步解決的問題

武漢天興洲大橋也為公鐵兩用橋工程,GSM-R系統采用的弱場補強方案為光纖直放站方式,目前尚未開通,待其開通后可作為參考。但天興洲大橋橋長為4.6km,而石武客運專線黃河公鐵兩用特大橋大堤范圍長達10km以上,如此長距離范圍內無基站方案的場強覆蓋國內外尚無工程經驗,目前橋梁主體工程已基本完工,通信工程將與石武客運專線統籌實施,預計2011年全線開通,在此期間,應跟蹤國內外類似工程的開通經驗,對擬采用的具體實施方案、高速運行列車對橋兩側懸掛漏纜的穩定性影響以及光纖直放站的設置間距等問題進一步優化研究。

[1] 韓斌杰,杜新顏,張建斌.GSM原理及其網絡優化[M].北京:機械工業出版社,2009.

[2] TB10621—2009,高速鐵路設計規范(試行)[S].

[3] 鐵道部工程設計鑒定中心,北京全路通信信號研究設計院.中國鐵路GSM-R移動通信系統設計指南[S].

[4] YD/T5115—2005,移動通信直放站工程設計規范[S].

[5] 中鐵大橋院勘察設計院有限公司,鐵道第三勘察設計院集團有限公司.通信漏纜支柱基礎構造及鋼筋圖[Z].武漢:2008.