高速鐵路異型變寬預應力混凝土連續梁橋設計

張 揚

(中鐵第五勘察設計院集團有限公司橋梁院,北京 102600)

1 工程概況

某在建的客運專線高架車站特大橋,由站臺外若干連續梁和站臺內簡支梁組成。其中一座(32.6+2×32.7+32.6)m四跨連續梁橋位于該車站站臺外道岔區間,全長 130.6 m(含兩側梁端至邊支座中心各0.75m),橋上線路數目由兩線變四線,正線間距 5.0 m,到發線線間距由 0變化至 3.232 m;正線按旅客列車設計行車速度 350km/h;設計荷載:ZK活載[1~3],采用無砟軌道。

該橋小里程側接 32m雙線簡支梁,大里程側接 3×36m四線變六線道岔梁。本橋線路采用無縫道岔結構形式,無縫道岔梁有 3種類型可選:即混凝土連續梁、跨度為 6~12m剛構、簡支梁。根據無縫道岔的布置原則,道岔應盡可能整組布置在一聯梁上,轉轍器部分、轍叉部分不得跨越兩聯梁,且梁上的道岔應盡可能對稱布置。且臨近車站區間,受空間限制橋墩數量不宜設置過多,因此在該處選擇四跨一聯的混凝土連續梁結構,而不選擇簡支梁和 6~12m剛構形式。并且為保證道岔區間橋面的連貫性,本橋四跨連續梁采用外輪廓線性變化的橋面變寬形式。

2 主橋梁部結構設計

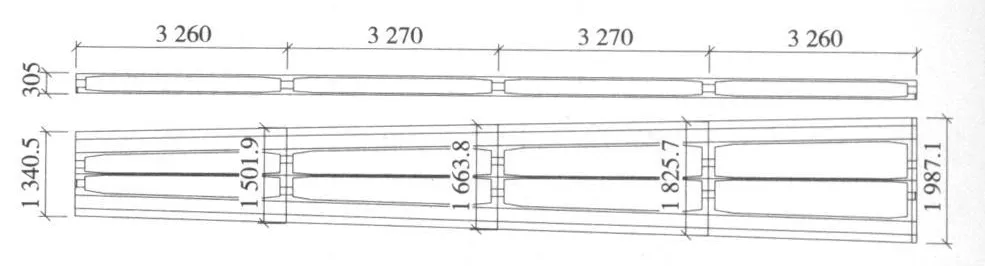

2.1 結構尺寸(圖1、圖2)

圖1 全橋立面、平面布置(單位:cm)

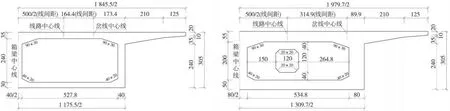

本橋主梁采用等高度變寬單箱雙室截面。箱梁頂板全寬 13.405~19.871m,中間支點中心梁寬分別為15.019,16.638,18.257m,箱梁外輪廓采用線性變化。梁體采用直腹板形式,梁高 3.05m。翼緣懸臂長度為3.35m;全聯頂板厚度為 35~55 cm;底板在支點處厚90 cm,跨中厚 30 cm;腹板在跨中厚 40 cm,靠近支點處由 40 cm變化至 80 cm。在每個支點處設置隔板,中間支點處隔板厚度 2m,邊支點處厚度 1.5m。并在每個隔板處設置進人孔,供檢查人員通過。此外,在兩端隔板處設置底板進人孔,和相鄰聯梁的進人洞連接。

圖2 1/2跨中和支點斷面布置(單位:cm)

2.2 預應力體系

本橋采用單箱雙室截面形式,預應力體系采用縱、橫雙向預應力結構。

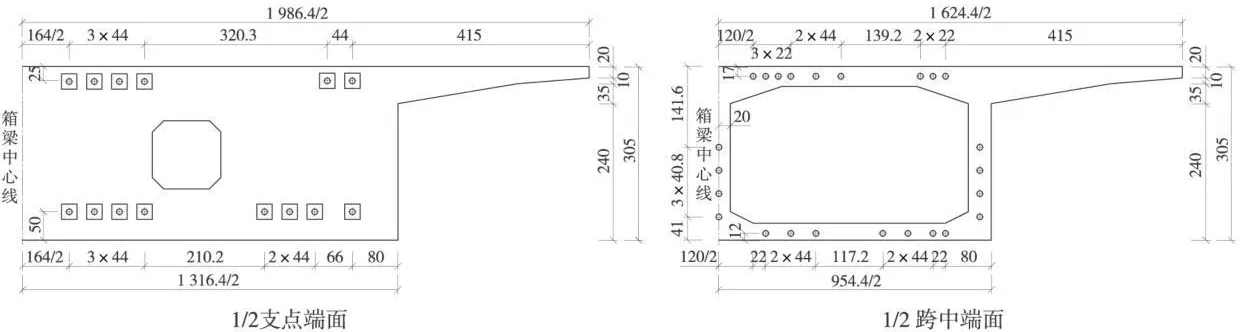

2.2.1 縱向預應力體系(圖3、圖4)

本橋頂板和底板均采用變寬形式,預應力筋布置的合理與否,直接關系到預應力能否充分發揮它的作用。本橋腹板預應力筋的線形由一線拋物線段組成,凹形部分在跨內,凸形部分在支座處,并采用頂板、底板兩種縱向預應力束抵抗主梁在施工和使用荷載作用下的正、負彎矩。為了使縱向預應力能盡快傳到箱梁的全斷面上,應將頂板、底板束盡量靠近腹板布置,并采用豎彎形式,減小預應力損失。箱梁截面采用單箱雙室,根據截面應力分布的特點,每個箱梁橫斷面的鋼束應該對稱布置。此外,縱向預應力應布置在截面有效寬度內,以保證結構受力的合理性[4]。

圖3 縱向預應力立面布置

圖4 1/2支點、跨中預應力鋼束布置(單位:cm)

綜合這些因素,再結合材料經濟指標及方便施工的原則,通過最優控制方法確定了縱向預應力束的布置方案。考慮到理論計算程序與實際結構受力有諸多方面差別,同時在設計施工中有些因素是難以精確計算的,對箱梁的截面計算留有一定的安全儲備[5~6]。

為方便施工且減少主梁鋸齒塊數目,縱向預應力可以選取相對較大的噸位錨固體系。本梁縱向預應力束采用 15-7φ5mm和用 12-7φ5mm兩種鋼絞線,抗拉標準強度 fpk=1 860MPa,鋼束的錨下張拉控制應力為 0.7fpk=1302MPa,管道形成采用金屬波紋管成孔。

2.2.2 橫向預應力束

本橋橋面較寬,在箱梁頂板和隔墻處均設置橫向預應力。箱梁頂板橫向預應力束采用 4-7φ5 mm鋼絞線,錨下張拉控制應力 0.7fpk=1 302MPa,橫向預應力采用 BM15-4系列扁形錨具。橫向預應力采用單端交錯張拉。

3 施工方法

本橋采用設支架就地澆筑施工方法,在一聯連續梁的各跨全部設置支架,該聯橋施工完成后,各跨同時卸落支架,一次形成設計要求的一聯連續梁結構。因此施工過程不會產生體系轉換,不產生恒載徐變二次矩。這種施工方法最大的優點是梁兩端不受張拉空間限制,相鄰聯的連續梁、簡支梁可以同時施工,大大縮短了施工周期,并且橋梁整體性好,可采用強大的預應力張拉體系,施工簡捷可靠。但是該方法需要的支架和模板數量較多,且需要一定的場地要求。

4 結構分析

4.1 翼緣有效寬度的計算

由于混凝土薄壁箱梁存在剪力滯效應,使得翼板內彎曲正應力沿梁寬方向分布不均勻,同時翼板內彎曲正應力沿厚度方向分布也不均,箱梁的剪力滯效應不能忽略,否則會低估箱梁實際結構產生的應力,造成結構不安全。本橋設計時考慮了由于剪力滯現象引起的翼緣折減,計算截面均采用其有效寬度。依據《新建時速 300~350 km客運專線鐵路設計暫行規定》算出各截面有效寬度。由于支點的剪力滯效應比較大,因此有效寬度在跨中折減比較小,支點折減比較大。

4.2 平面分析計算

該橋梁體縱向計算采用平面桿系有限元程序PRBP和 BSAS程序進行計算。全橋共劃分為 58個單元,59個節點。縱向計算荷載包括恒載、活載、支座不均勻沉降、溫度變化、預應力、基礎不均勻沉降及混凝土收縮、徐變等。

整個計算按施工階段及使用階段分別進行計算,施工共分 8個階段,使用階段考慮了兩種荷載組合。

主力組合:自重 +二期恒載 +收縮徐變 +列車活載 +支座沉降;

主力 +附加力組合:主力 +溫度變化。

4.3 空間分析計算

該種形式的異型變寬連續梁在豎向荷載作用下,產生彎、剪、扭耦合,利用空間梁格法對該橋進行空間檢算。采用空間有限元程序 MIDASCIVIL2006,箱梁采用該程序的 PSC變截面梁單元,預應力鋼束考慮了豎彎和空間位置。二期恒載以線荷載形式加到梁單元上。列車活載采用模擬車道進行移動荷載加載分析。

計算模型共 58個單元,59個節點。施工階段,恒活載及荷載組合與平面桿系模型相同。由于主梁為箱形截面,寬度較大。支座的布置應能保證結構任何部位縱向、橫向伸縮自由,本橋支座的橫向位置設置在每片腹板下方。

將 MIDAS的計算結果同平面桿系結果進行比較,計算結果比較相近。最大壓應力為 14.79 MPa,未出現拉應力,滿足規范要求,箱梁主拉應力和主壓應力均滿足規范要求。

靜活載作用下梁體最大豎向撓度值 3.10mm,為跨度的1/10 516,滿足道岔梁的豎向剛度要求L/5 000=6.25mm,梁端豎向轉角為 0.260‰。梁體的剛度較大且平順度高,有利于行車。恒載作用下引起的最大撓度值 3.70mm,由恒載及靜活載引起的最大豎向撓度為 6.80mm,小于 15mm,可不設預拱度。

5 箱梁自振特性分析

橋梁結構除滿足一般強度要求之外,還必須有足夠的動力特性,以保證列車運行時的穩定性及舒適性。因此,對于結構的動力計算是非常必要的。采用 MIDADSCIVIL2006對本橋進行了結構動力特性分析。計算結果表明,最低階振型(一階振型)的主要變形形式是主梁豎向彎曲,中跨變形大,這是符合鐵路連續梁橋變形規律的。本橋第一階振型周期是0.211 437 s,表明橋梁具有足夠的豎向剛度,在列車活荷載作用下不會產生過大的位移,滿足高速行車的要求。

6 結語

(1)異型變寬箱梁橋面逐漸變化,雖然具有一定空間效應,對比平面桿系模型和空間梁格模型計算結果相差不大,在設計周期緊張的條件下,可以采用平面桿系程序對其進行分析計算。

(2)對于連續梁來說,合理的鋼束布置非常重要,通過調索保證結構受力的均勻、合理,也可以使得梁體后期徐變變形較小。

(3)應重視普通鋼筋的配置,特別是腹板閉口箍筋對結構抗剪、斜截面強度和主拉應力的作用非常大,設計中還要特別注意箍筋與縱向預應力管道的避讓問題。

本橋的設計充分考慮了技術先進、安全可靠、耐久適用、經濟合理等橋梁設計原則,滿足了站場道岔線路變化的要求,具有較好的經濟效益和社會效益,為類似的橋梁設計提供了借鑒。

[1]鐵建設[2007]47號,新建時速 300~350km客運專線鐵路設計暫行規定(上、下)[S].

[2]TB 10002.1—2005,鐵路橋涵設計基本規范[S].

[3]TB 10002.3—2005,鐵路橋涵鋼筋混凝土和預應力混凝土結構設計規范[S].

[4]李 珠,高建全.淺析預應力連續配筋中理論線性與實際線性的差別[J].太原理工大學學報,2004(5):285,288.

[5]周軍生.變截面連續梁式橋設計中應當注意的幾個問題[J].公路交通科技,2001(8):63,65.

[6]童金虎,陳小兵.大跨度預應力混凝土變截面連續箱梁橋設計初探[J].交通標準化,2005(12):45,48.