基礎生命支持順序的改變在提高心肺復蘇成功率中的作用

吳裕侃 劉飛 何平勝

絕大多數心臟驟停發生在成人身上,而在各年齡段的患者中,發現心臟驟停最高存活率均為有目擊者的心臟驟停,而且初始心律是心室顫動(VF)或無脈性室性心動過速(VT)。在這些患者中,基礎生命支持的關鍵操作是胸外按壓和早期除顫[1]。本文對2009年3月~2010年12月我院急診科行心肺復蘇的37例院前心跳呼吸驟停患者的臨床資料進行分析,將結果報告如下。

1 資料與方法

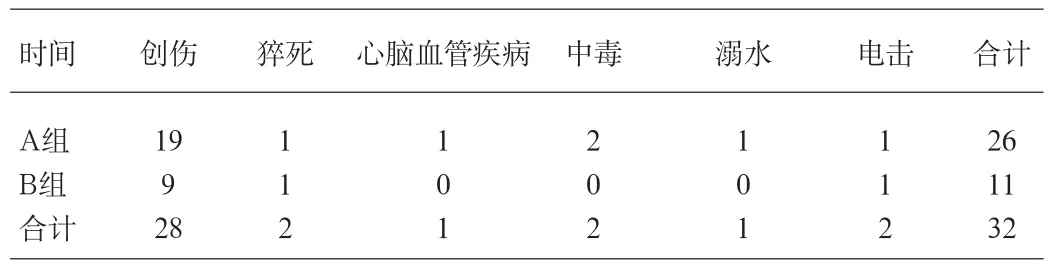

1.1 一般資料及分組方法 37例患者,男32例,女5例,年齡19~68歲,患者病因見表1。按基礎生命支持順序的不同將患者分為A、B兩組。A組26例,基礎生命支持順序為A-B-C(開放氣道-人工呼吸-胸外按壓);B組11例,基礎生命支持程序為C-AB(胸外按壓-開放氣道-人工呼吸)。其中心臟呼吸驟停至開始CPR≤5min的患者13例,A組9例,B組4例;心臟呼吸驟停至開始CPR>5min的患者24例,A組17例,B組7例。比較兩組患者心肺復蘇成功率。

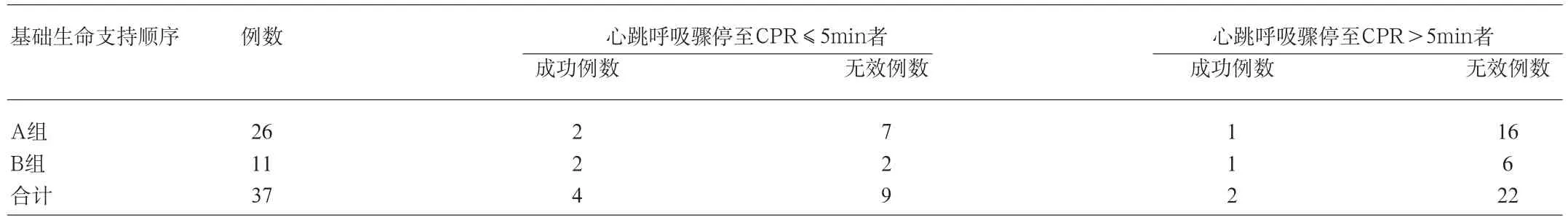

表2 基礎生命支持順序與復蘇成功率的關系

1.2 心臟驟停診斷標準[2]①意識突然喪失、大動脈搏動消失、呼吸停止或嘆息樣呼吸、雙側瞳孔散大;②心電圖表現為心室顫動、無脈性室性心動過速、心室靜止、無脈心電活動。

1.3 復蘇方法 2009年3月至2010年9月期間的CPR患者26例,CPR順序按照2005年指南方案進行(A組),基礎生命支持順序為“檢查是否正常呼吸-行2次人工呼吸-行30次心臟按壓(頻率為100次/min,成人按壓幅度4~5cm)-行2次人工呼吸-依次循環”;2009年10月至2010年11月期間的CPR患者26例CPR技術按照2010年指南方案(B組)進行,即“心臟按壓(頻率≥100次/min,成人按壓幅度≥5cm)-開放氣道-行2次人工呼吸-依次循環”。兩組有心室顫動波者均予以200~360J連續電除顫,電擊間無CPR;兩組都開放氣道進行有效人工通氣,氣管插管人工機械通氣,同時應用腎上腺素、血管加壓素、阿托品、納絡酮等藥物,持續心電監測等。

1.4 CPR成功標準[3]①ECG顯示心跳恢復,有效循環建立,瞳孔由大變小,面色逐漸轉為紅潤;②ECG顯示心跳恢復,收縮壓≥60mmHg,或觸摸到頸動脈搏動;③ECG顯示心跳恢復,自主呼吸、意識恢復。有上述三項之一維持到進入醫院內或者持續時間>30min判定為成功。

1.5 統計學方法 顯著性水準確定為a=0.05,對數據進行χ2檢驗,當P<0.05時組間差異具有統計學意義。

表1 患者的病因分布

2 結果

表2結果顯示,A組26例心呼吸驟停患者中,復蘇成功3例,成功率為11.5%;B組11例患者中復蘇成功3例,成功率為27.3%。心跳呼吸驟停至CPR≤5min者A組9例,復蘇成功2例,成功率28.7%;B組4例,復蘇成功2例,成功率50.0%。心跳呼吸驟停至CPR>5min者A組17例,復蘇成功1例,成功率6.20%;B組7例,復蘇成功1例,成功率14.3%。對兩組心搏、呼吸驟停搶救成功率采用χ2檢驗(χ2=16.890,P=0.000);心跳呼吸驟停至CPR≤5min者A、B組搶救成功率采用χ2檢驗(χ2=1.923,P=0.166);心跳呼吸驟停至CPR>5min者A、B組搶救成功率采用χ2檢驗(χ2=16.667,P=0.000)。

3 討論

雖然尚無人體或動物醫療證據證明實施心肺復蘇時先進行30次按壓而不是2次通氣可以提高存活率,但胸外按壓可以產生血流,而且對院外成人心臟驟停的研究表明,如果有旁觀者嘗試實施胸外按壓而不是不進行外按壓,則存活率可提高[1]。心肺腦復蘇技術的探討與研究近年來取得了很大進展,但目前全國的整體復蘇水平仍然很低,我國現階段院外心跳呼吸驟停患者的復蘇成功率低于2%[4],與發達國家CPR成功率相比差距很大。影響CPR成功率提高因素,涉及到多方面,如患者的病因、年齡、性別、猝死發生的時間、開始急救時間,急救技術支持,搶救的設備等;而復蘇搶救措施是否得當是影響CPR成功的關鍵因素,及時正確的判斷,持續有效的胸外心臟按壓和人工呼吸,恰當的電除顫和藥物應用,才能重建自主呼吸和循環。本研究表明,CPR順序的不同對心肺復蘇成功率有影響,新指南中基礎生命支持順序的改變對提高心肺復蘇成功率有統計學意義。總的來說,2005復蘇指南較2000指南更具可操作性、實用性。同時本研究中依據不同指南的成功率有統計學差別,也表明專業急救人員必須掌握最新急救理論,并與臨床實踐相結合,重視復蘇理念,重視高級生命支持,才能提高復蘇成功率和存活率。“120”急救人員是對院外心搏、呼吸驟停患者實施急救復蘇的主要人員,經過多年的建設,急救醫療服務體系(EMSS)的啟動時間和反應時間有了明顯的縮短[5]。但資料顯示,從目擊者發現心源性猝死患者到專業急救人員趕赴現場平均時間為9min,然而在正常體溫情況下,心臟停搏5min,腦細胞發生不可逆的缺血損害;心臟驟停10min內未進行CPR,神經功能極少能恢復到發病前的水平[2]。可是,在院前急救中,心搏、呼吸驟停患者的第一目擊者大多是患者的家屬及過路群眾等非急救醫務人員。若現場目擊者即刻實施CPR搶救,這將大大縮短CPR開始時間,極大提高CPR搶救成功率。因此,要大力推廣2005年CPR指南,切實普及和加強CPR標準化訓練,既要提高急救專業人員的業務水平,更要加快普及公共場所人員CPR知識。

[1]季一娟.院前心肺復蘇796例回顧分析[J].中國急救醫學,2007,27(9):854-856.

[2]李宗浩,錢方毅,樓濱城,等.2000年心肺復蘇和心血管急救國際指南(一) [J].武警醫學,2004,15(1):70-72.

[3]秦桂璽,閻明.急危重癥病與急救[M].北京:人民衛生出版社,2005:114.

[4]袁智勇,管健,解傳仁.現場氣管插管在院前搶救中的運用[J].新醫學,2004,35(8):496.

[5]黃元,胡大一.急診心臟病學[M].南京:南京科學技術出版社,2003:28.