特低滲油藏裂縫垂向延伸增產技術

——以靖安油田塞392區塊為例

陳建宏,李傳浩,沈煥文,王 凱,王碧濤,王高強

(中國石油長慶油田公司采油三廠,陜西吳起717600)

特低滲油藏裂縫垂向延伸增產技術

——以靖安油田塞392區塊為例

陳建宏,李傳浩,沈煥文,王 凱,王碧濤,王高強

(中國石油長慶油田公司采油三廠,陜西吳起717600)

隨著特低滲油藏開發規模的擴大,特低滲油藏提高單井產量是目前各油田面臨的重要研究課題。為此,對裂縫垂向延伸的增產機理、影響裂縫垂向延伸的主要因素以及裂縫垂向延伸適應油藏條件開展了深入分析研究,提出了裂縫垂向延伸增產技術和實施條件。該技術為特低滲油藏提高單井產量提供了一種有效途徑,對此類油田的開發具有重要意義。

特低滲油藏,裂縫垂向延伸,多級加砂,增產機理

1 裂縫垂向延伸增產機理分析

儲層在酸化壓裂過程中,由于上下遮擋層的好壞以及不同液體流變性能的不同,裂縫在垂向上的延伸存在穿層和不穿層兩種情況[1]。在縫長方向上將裂縫分為無數個相互獨立的垂直剖面,每個垂直剖面均可看成二維線性裂紋。當裂縫沿高度方向尖端處的應力強度因子達到其斷裂韌性裂縫就會垂向擴展延伸[1]。

1.1 提高泄油面積,提高單井產能

裂縫的泄油面積和導流能力是油井增產的主要因素,而裂縫泄油面積在長6油層主要決定于裂縫的數目和縫長。在特低滲油藏中,由于水平微裂縫的存在,通過人工壓裂開啟微裂縫,裂縫沿水平方向不斷延伸,溝通油水井,使油井見水,造成油井產量下降,所以對于水平微裂縫發育的油藏,利用轉向劑的加入,在裂縫內形成高壓環境,使縫高增加,垂向裂縫延伸與水平微裂縫溝通,再通過壓裂施工參數的控制,最終形成多條裂縫,從而提高單井產量。

1.2 延長裂縫閉合周期,減緩油井遞減

在地層中孔隙流體壓力作用下,部分上覆巖層的重力被孔隙流體壓力所支撐。而壓裂后上覆巖層的重力由填充砂和工作液所支撐。根據經驗得出,地層深度越深,通過人工壓裂的水平裂縫受上覆巖層重力作用越大,裂縫閉合周期越短,隨著裂縫導流能力的快速下降,產量遞減越大。而在垂直方向上的裂縫受地殼內部的水平運動及其它因素綜合作用影響明顯小于水平裂縫的上覆巖層重力作用,相應的裂縫閉合周期較長,產量遞減小。

1.3 提高小油層剖面動用程度

由于特低滲油藏隔夾層發育(表1),油井壓裂后裂縫沿單一的層段或沿層理不斷水平延伸,而其它層未能動用,通過裂縫的垂向延伸,裂縫穿過隔夾層屏障,溝通各小層,提高油層剖面動用程度,提高單井產能。

1.4 提高導流能力

在油田開發過程中,由于壓力、溫度等環境條件的改變,必然引起油井產量的下降,例如化學結垢和沉積引起堵塞、微粒運移引起堵塞或者壓裂裂縫閉合,而裂縫垂向延伸可以撐開垂向上的裂縫,減小在開發過程中形成的堵塞和裂縫閉合,從而達到增產的目的。

2 影響裂縫垂向延伸因素分析

影響裂縫垂向延伸的因素主要可歸結為兩類,一是不可控因素,包括地層應力、巖石性質、天然裂縫和儲層的沉積構造;二是可控因素,即施工參數,包括施工泵壓、施工排量和液體粘度。

2.1 儲層沉積特征對裂縫垂向延伸的影響

沉積特征受水動力條件的影響,表現為隔夾層發育,非均值性強,不同的小層間滲透率存在差異,所以,在儲層酸化壓裂過程中裂縫易沿一個方向延伸,對于水平層理和平行層理,裂縫易沿較高滲透層單向延伸,造成油水井溝通,油井見水,減弱了裂縫的垂向延伸。因此,儲層的沉積特征及其對人為干擾因素影響的敏感程度,決定了裂縫在垂向上可能延伸的程度。

表1 靖安油田塞388-30井長6油層數據

2.2 地層應力對裂縫垂向延伸的影響

斷裂力學表明裂縫延伸的形狀取決于裂縫尖端處的應力強度因子。在裂縫向前延伸的過程中,水平方向有一個應力強度因子,垂直方向有兩個應力強度因子,這三個應力強度因子的對比,決定了裂縫的幾何形狀。因此,查明地層應力的大小,并分析其與人工壓裂時施工壓力的共同作用下,對垂向上應力強度因子的影響,對于提高裂縫垂向延伸有較大的定性作用。

2.3 天然裂縫對裂縫垂向延伸的影響

對于天然裂縫不發育的地層,壓裂裂縫形態取決于其三向應力狀態。根據最小主應力原理,水力壓裂裂縫總是產生于強度最弱、阻力最小的方向,即巖石破裂面垂直于最小主應力方向。當Sz最小時,形成水平裂縫;當Sy最小時,形成垂直裂縫[2]。

對于顯裂縫發育地層很難出現人工裂縫。而微裂縫地層可能出現多種情況,人工裂縫面可以垂直于最小主應力方向;也可能基本上沿微裂縫的方向發展,把微裂縫串成顯裂縫。

對于天然微裂縫發育油藏,由于天然微裂縫的存在,通過人工壓裂開啟水平微裂縫,使裂縫不斷向前延伸,而裂縫高度延伸很小,水平方向的延伸導致油水井間溝通,油井投產即水淹,影響油井產能。

2.4 巖石物性對裂縫垂向延伸的影響

Terzaghi認為[3]:地層巖石變形由有效應力引起。假設地層巖石為理想的均質各向同性線彈性體,彈性狀態下垂向載荷產生的水平主應力分量由廣義胡克(Hook)定律計算。

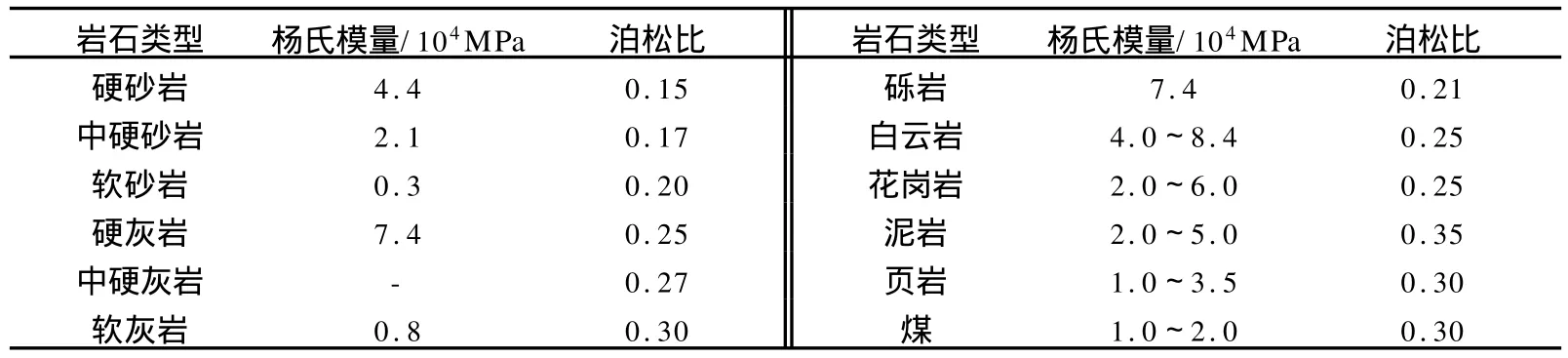

E和v為巖石力學參數,典型值見表2。它們與巖石類型和所受到的圍壓、溫度有關。

就巖石物性來講,對垂向裂縫的延伸影響較大的是巖石的塑性、韌性以及是否存在滑移現象。遮擋層的塑性表現為泊松比,此值越大,對裂縫延伸幅度的影響越大。

表2 常見巖石的泊松比與楊氏模量

在酸化壓裂施工期間,隔層和產層是否存在滑移現象,表現為隔層和產層結合是否牢固衡量標準是鈍化系數,此系數越大,遮擋層與產層界面結合越不牢固,在施工時越容易產生滑移現象,裂縫的垂向延伸越不容易。

2.5 施工參數對裂縫垂向延伸的影響

影響裂縫幾何形狀的施工參數,包括流體的粘度和密度、施工排量和射孔孔眼的布置。射孔孔眼的布置可以確保裂縫在油藏內產生,壓裂液粘度無論對大型壓裂或常規壓裂都是非常重要的。理論和實踐證明粘度對縫高延伸的影響要比排量大的多。然而,對于形成一定的壓裂規模的油田,其壓裂液的性能和使用具有相當的穩定性,故壓裂液粘度對裂縫高度延伸的影響可看作是一個定量。這樣,針對某一區塊的酸化壓裂施工,影響裂縫垂向延伸的動態因素只有施工排量和施工壓力。

(1)施工排量的影響。施工排量與裂縫高度的關系是排量越大,裂縫越高。不同地區由于地層情況不同,施工排量對裂縫高度的影響也不同。根據各個區塊壓裂施工前后測得的井溫數據并參照綜合測井圖,確定實際壓開縫高。根據所得資料采用回歸分析的方法,確定各區塊排量與縫高的關系:

式中:h——裂縫高度,m;Q——施工排量,m3/min;a,b——回歸系數。

在液體粘度一定的條件下,施工排量增加一倍,縫寬僅僅增加18%左右。施工排量一定的條件下,液體粘度增加一倍,縫寬增加達到80%左右[4]。

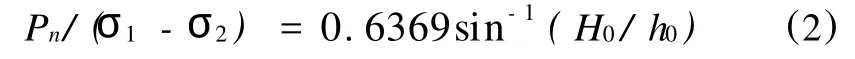

(2)施工泵壓的影響。施工泵壓直接決定井底裂縫延伸壓力。假設目的層裂縫端點的有效應力為σ1,而遮擋層的有效應力為σ2,H0為油層厚度,則延伸壓力Pn與垂向高度h0有如下關系:

因此,在目的層與遮擋層之間,在有效應力差一定的情況下,當裂縫的垂向高度達到油層厚度時,依據上述公式可以確定出可施加的最大延伸壓力,從而為裂縫垂向高度最大限度的控制在目的層內所需的延伸壓力的選取提供必要的參數。

3 提高裂縫垂向延伸技術

3.1 裂縫垂向延伸適應油藏條件

(1)疊合程度高、砂體厚度大(大于30m),邊底水不發育。

(2)泥質薄夾層發育的砂泥巖互層,剖面動用程度低。

(3)巖性致密,水平層間微裂縫發育。

(4)沉積過程中受水動力作用大,層理明顯,主要發育水平層理和平行層理。

(5)儲層滲流能力差,油井投產后遞減大,穩定后產量低。

3.2 優化施工參數

施工規模、排量、泵壓等施工參數對裂縫高度的延伸至關重要,進行酸化壓裂施工設計時,應依靠現有的模擬技術手段,優化施工參數設計。

3.3 工作液體系優化

采用高粘度壓裂液體系和高濾失酸液體系[4],通過增加裂縫在垂向延伸,延長裂縫的閉合周期,減小油井遞減周期,提高單井產量。

3.4 采用多級加砂壓裂工藝

多級加砂壓裂就是對同一井層段進行兩次重復壓裂。第一次主壓裂作業程序完成后,關井45min,使入井液體充分擴散,再視井口壓力情況決定是否放噴,然后進行第二次壓裂作業程序。每次加砂結束前,要在混砂車按0.01%-0.03%-0.05%楔型梯度加入過硫酸銨12kg。壓裂結束后,關井20min進行壓力擴散,再采用井口控制返排措施強制裂縫閉合。

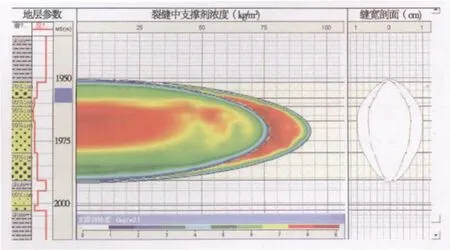

多級加砂壓裂目的是,在第一次壓裂形成主裂縫并充分造縫延伸后停泵,讓裂縫內混砂液體濾失擴散,使裂縫閉合,然后用比第一次壓裂作業更高的排量進行第二次壓裂施工程序,使裂縫重新開啟[5],向更寬更高方向發展(圖1),取得更好的改造效果。

另外,在第二主壓裂程序開始之前,可加入裂縫控制劑對已經形成的裂縫進行暫時性堵塞,以期造開新裂縫,提高改造效果。即便不能形成新裂縫,暫堵劑可以對微裂縫進行堵塞,降低液體的濾失,使主裂縫向前延伸、向寬發展。

圖1 多級加砂壓裂示意圖

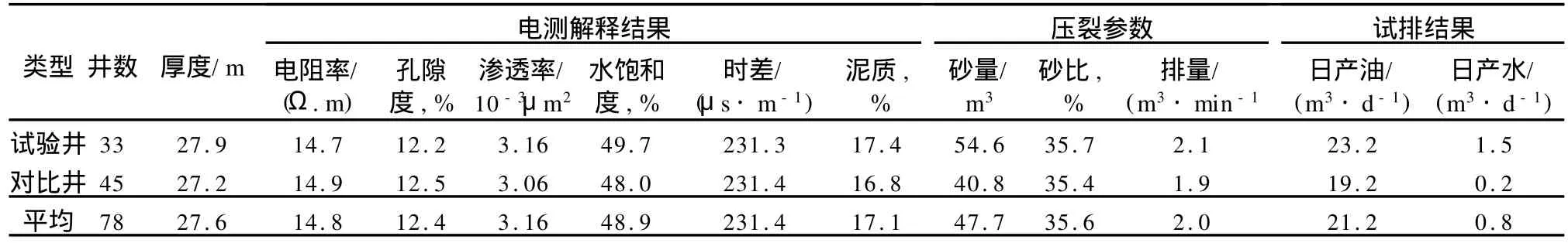

2007-2009年在靖安油田塞392區開展了多級加砂壓裂、定向射孔、水力噴射等新工藝新技術試驗,其中,多級加砂壓裂技術取得了很好的應用效果,實施33口多級加砂壓裂,一級砂量30~35m3,二級砂量20~25m3,排量2~2.4m3/min,試油平均單井日產油23.2m3,日產水1.5m3,增油效果明顯(表 3)。

表3 靖安油田塞392區長6油藏多級加砂壓裂試驗井與對比井數據

4 結論

(1)裂縫垂向延伸主要受沉積特征、地層應力、天然裂縫、巖石物性和施工參數等因素的影響。

(2)通過裂縫垂向延伸,可以減緩油井遞減,提高剖面動用程度,提高單井產能。

(3)在壓裂酸化過程中,可以通過優化施工參數、工作液提高裂縫垂向延伸。

(4)靖安油田塞392區長6油藏開展了多級加砂壓裂、定向射孔、水力噴射等新工藝新技術試驗,現場實施效果表明,多級加砂壓裂儲層改造工藝增油效果明顯,有效地提高了單井產量。

(5)裂縫垂向延伸技術適用于油層疊合程度高,厚度大,天然微裂縫發育,隔夾層發育,剖面動用程度差的油藏。

[1]李年銀,趙立強,張 倩,等.裂縫高度延伸診斷與控制技術[J].大慶石油地質與開發,2008,27(5):81-84

[2]王道富.鄂爾多斯盆地特低滲透油田開發[M].北京:石油工業出版社,2001:79-82

[3]Terzaghi著.土質學與土力學[M].北京:人民交通出版社出版.2005:60-100

[4]馬飛,黃貴存,楊逸,等.深層裂縫性儲層降濾失技術研究 [J].石油地質與工程,2009,23(1):89-92

[5]王軍鋒,王登蓮,馬立軍,等.塞392長6低滲透油藏提高單井產量途徑研究[J].石油化工應用,2008,27(增):73-82

編輯:劉洪樹

TE357.1

A

1673-8217(2010)01-0087-04

2009-10-17;改回日期:2009-11-04

陳建宏,1981年生,2005年畢業于西安科技大學地質工程專業,現主要從事油田開發工作。