城市道路景觀設計中植物配置的探討

陳光堯 盧建元 駱偉峰

(杭州安居市政園林工程有限公司,浙江 杭州 310000)

近些年來,許多道路、街頭綠地綠化過程中,一改過去樹種規整模式,層次單調的做法,在植物品種的選擇上、喬灌草的搭配上做了有益大膽的嘗試,使一種新的仿自然式園林植物配置形式出現街頭。這種植物配置形式在豐富城市園林景觀,構筑豐富多彩的園林空間,發展生物多樣性,建立穩定的群落結構,構建地方特色和風格,提升城市品位等諸多方面起到了不可低估的作用。

1 城市道路植物景觀設計的基本原則

1.1 適地適樹

適地適樹,以鄉土樹種為主,積極引進適合本地域生長的優良園林植物。使用地域性鄉土樹種,可以更好地體現當地景觀特色。植物材料的選擇應以當地的鄉土樹種為主,根據本地區氣候、栽植地的小氣候和地下環境條件選擇適于在該地生長的樹木,以利于樹木的正常生長發育,抗御自然災害,保持較穩定的綠化成果。選擇生長速度快、適應性強、生長強健、管理粗放的植物。道路綠化的各區域應因地制宜植樹,如醫院附近、交通干道、風景區等地應按殺菌、吸塵、美化等主要功能種植不同的樹種,充分發揮綠化的環境效益。

適當選用經過馴化的外來樹種也非常重要。不少外來樹種已證明基本能適應本地生長,外來園林植物的選用對促進物種多樣性,豐富園林景觀起到了重要的作用。在人工植物群落中,采用多種類的植物,不同深淺的地下根,形成地下根系,能吸收大量的有害物質。植物根系分布的土壤,好氣性細菌能使有機物迅速無機化,凈化土壤和增強肥力,并吸收空氣中的有害物質,如以豆科植物的根瘤菌改造土壤結構和增加土壤肥力。在群落中多種女貞、槐樹等蜜源植物,增加天敵數量,從而減少對危害性大的害蟲的控制,以求達到利用天敵昆蟲、鳥類、動物等防治害蟲,以生物治蟲為主,盡量少用化學藥劑防蟲,使環境不受或少受藥劑的污染。一個區域內植物豐富多樣,又能模擬再現自然,使道路綠化景觀富于變化,同時也增加了道路的可識別性。

1.2 植物景觀應追求整體效應及宏觀效果

現代道路的景觀空間構成要充分考慮汽車速度因素,這意味著一切景觀尺度需要擴大,綠化方式需要改變,應用大尺度來考慮時間、空間變化,以突出氣勢,同時環境中也需要有特殊吸引人的景觀。規劃應從大處著眼,在統一中求變化。主次分明,重點突出,使各條道路綠化各有特色而又相互和諧,過渡自然,變而不亂,取得整體的統一。追求宏觀效果,采用不同樹種組合的組團群落式布局,空間上采用多層次種植,平面上簡潔有序,線條流暢,強調整體性、導向性和圖案性,形成舒展、開敞、明快的風貌。

1.3 模擬自然植物群落,營造生態園林

多種植高大的喬木,以喬木、灌木、藤本、地被相結合模擬自然植物群落,營造生態。

在道路綠化中多種植高大的喬木,因為成片的高大的喬木不僅可以改善城市的環境,而且還為低層植物的生長創造了較好的生態條件。高大的喬木下面還可以作為活動、娛樂的休閑場地,并實現綠化的多樣性,建立喬、灌、地被多層次的復合結構的植物群落,增加開放性空間的綠化,在有限的空間內創造最好的綠化效果,為市民創造一個良好的自然環境,讓市民能真正感覺到大自然的親切美好。

地被植物植株低矮,能覆蓋地面且養護簡單,還要求有觀賞性強的葉、花、果等。現代園林地被具有彩化、美化的發展趨勢,觀花地被是一個重要選擇。生態設計應該以植物種類豐富的草地代替單一的草坪,球根花卉中有很多種類能滿足此要求,能作為地被植物廣泛地應用。

1.4 常綠、落葉樹相結合

由于落葉喬木越古樸,枝干、樹形越迷人,最具備樹木的色彩美、形態美、季相美、風韻美,因此最能體現園林的季相變化,使城市一年四季各不同,而常綠喬木可以給人四季如春的意境,在做城市道路綠化設計時應該根據設計意圖合理安排選擇。例如合肥地區冬季寒冷,夏季炎熱,冬季的陽光顯得尤為重要,在城市道路上與人關系最為密切的植物莫過于行道樹,故東西走向的道路行道樹宜選用落葉喬木,夏季落葉喬木的濃蔭可為行人遮擋烈日,冬季落葉喬木下的積雪易于融化,為行人帶來方便。而南北走向的道路可選用常綠喬木,為冬季的城市帶來生機。

1.5 加強景觀效果

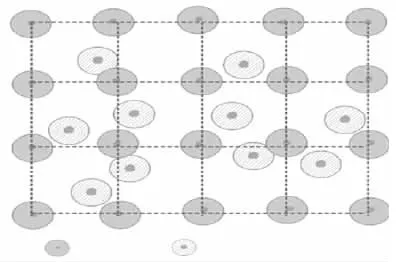

圖1 植物種植的平面布局

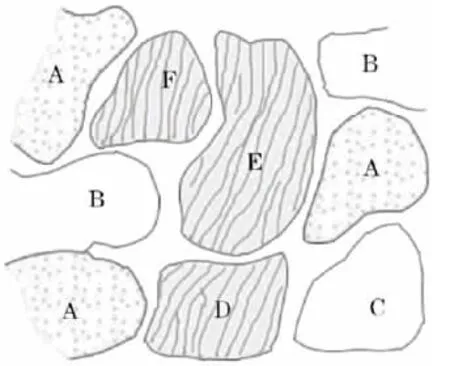

圖2 不同品種的植物群

突出植物色彩、季相、層次、天際線、林緣線變化,加強景觀效果。采用不同色彩的花木和不同綠色度的大、小喬灌木,分層配置或混植,也能創造瑰麗多姿的景觀。植物的色彩,首先是葉片,如果從葉色著手,則不論是否開花,都有良好的效果。為了創造出四季花景,有效的配置方法是采取不同花期的花木,分層布置,或混合種植來延長花期景色。配置時,花期長者,株數宜多,花期短者,株數宜少,多采用宿根花卉延續花期。植物材料配置應注意不同的季相,突出某一季節的特色。觀葉植物、觀果植物或觀花植物相對集中,形成整體的景觀效果。從整體上看植物群落組成的林緣線為流暢的流線型,而局部又賦予變化。從縱立面上看植物層次為喬、灌、地被相結合,天際線具有高低起伏、弧形及塔形等多種變化。

2 城市道路植物種植的平面布局

2.1 自然式城市道路綠化要求平面布局不能是規則的矩陣方式。為使施工人員很好地實施自然式種植效果,可自然布置3株、5株叢植,通常采用先矩陣、后補充的方式,同時注意任意3株不要形成一條直線,以達到自然林效果(圖1)。

2.2 自然林地群落式布局要考慮到各樹種的生長速度,合理配植(各樹種之間5m 行距)以達到生長地各個階段都有不同的植物作為主要景觀林,而經過優勝劣汰后的景觀更貼近自然界。

圖2為不同品種的植物群(主體占80%),先期景觀以A 群為主(A 為速生樹),經時間及生態競爭陸續體現B、C組,最后形成D、E、F的群落。

3 植物種植的立面布局

自然林植物初期0.6~0.9m高的小苗占80%,穿插其中的有15%是2.4m高的樹木,5%是5m 高度樹木,各苗間距2.5~3.5m。隨著植物生長,小苗逐漸長高,原有大苗逐漸被淘汰,自林地建成開始至生長過程中,都有高低植物配合,也有豐富的林冠線,更類似自然界形成的綠化景觀。

4 結束語

道路綠化帶屬于人類塑造的一種特殊的綠廊,直觀地看,廊道(綠化帶)的樹冠阻擋陽光和風,造成了微環境條件,實質上,這些廊道是承擔著城市的人流、物流、能流運輸通道。綠化改造形成綠廊后能很好地改善城市環境,這在景觀生態學中可視作是廊特有的分割、屏障、過濾、連通性能的反映。

[1]何平,彭重華.城市綠地植物配置及其造景[M].中國林業出版社,2006.

[2]王浩,谷康,趙巖.城市道路綠地景觀設計[M].東南大學出版社,2004.