黑龍江省雷電災害特征分析

袁湘玲,王振會,肖穩安,束 玉

(1.南京信息工程大學大氣物理學院,江蘇 南京 210044;2.齊齊哈爾市氣象局,黑龍江齊齊哈爾 161006;3.黑龍江省防雷中心,黑龍江 哈爾濱 151000)

黑龍江省雷電災害特征分析

袁湘玲1,2,王振會1,肖穩安1,束 玉3

(1.南京信息工程大學大氣物理學院,江蘇 南京 210044;2.齊齊哈爾市氣象局,黑龍江齊齊哈爾 161006;3.黑龍江省防雷中心,黑龍江 哈爾濱 151000)

本文利用黑龍江省1959~2008年的雷暴日資料、2006~2009年的地閃監測資料及1999~2008年的雷電災害資料,對黑龍江省年平均雷暴日數與雷電災害的時空分布特征進行對比分析,并對雷電災害分類統計特征進行了分析。

雷電災害;特征;分析

1 資料說明

本文所用雷暴日資料、閃電資料分別來源于黑龍江省氣象信息中心提供的1959~2008年80個氣象觀測站的雷暴日資料及2006~2009年黑龍江省雷電地閃定位網的監測資料。

雷電災害信息來源于中國氣象局雷電防護管理辦公室、中國氣象學會雷電防護研究會編寫的《全國雷電災害匯編》(內部資料)及黑龍江省防雷中心收集整理的雷電災害資料,資料時間為1999~2008年。

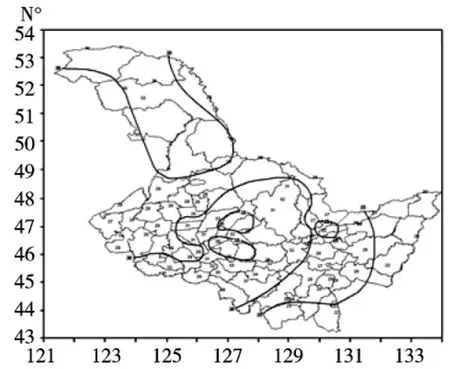

2 雷電災害與雷暴日數的空間分布特征對比分析

黑龍江省處于中緯度歐亞大陸東沿,太平洋西岸,北面臨近寒冷的西伯利亞,南北跨中溫帶與寒溫帶,具有明顯的季風氣候特征。由西北到東南為山地貫穿,松花江由西而東切穿兩大山地,西南和東北是廣闊的平原。復雜的地形地貌、南北氣候的差異和地域經濟的發展水平不同,使得黑龍江省年平均雷暴日數與雷電災害次數的空間分布不盡一致。圖1給出了1959~2008年黑龍江省50 a平均雷暴日空間分布特征。從圖1可以看出年平均雷暴日最多的區域位于黑龍江省中部,在35 d以上;位于北部的小興安嶺地區和西北部的大興安嶺地區年平均雷暴日均在30 d以上;位于西南部的松嫩平原年平均雷暴日在25~30 d之間;東部的三江平原年平均雷暴日較少,在22~30 d之間。從整個區域范圍來看,黑龍江省的年平均雷暴日分布具有中部多,東部少;山地和河流附近多,平原地區少的特征。

圖1 黑龍江省雷暴日數空間分布圖

圖2 黑龍江省雷電災害次數空間分布圖

圖2給出了1999~2008年黑龍江省雷電災害次數的空間分布特征。從中可以看出雷電災害的高值區,大致對應著雷暴日數高值區,但也有一定的差異。雷電災害最多的是省會哈爾濱市區,共51次,占所統計的全部雷電災害的8.2%;伊春、鶴崗、雙鴨山、雞西、牡丹江等城市的雷電災害也明顯多于周邊區域。對比圖1和圖2可以發現,黑龍江省雷電災害次數的高值區均在年平均雷暴日30 d以上的區域內,而年平均雷暴日較少的松嫩平原和三江平原雷電災害次數也較少,表明自然雷電是雷電災害的致災因子之一;二是雷電災害的發生還受到人口密度及經濟特征等因素的制約。

3 雷電災害與雷暴日數的時間分布特征對比分析

3.1 年際變化

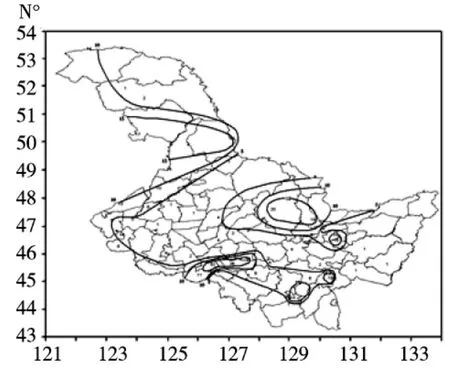

圖3 黑龍江省雷電日數(虛線)和雷電災害次數(實線)的年際變化

圖3給出了1999~2008年黑龍江省全省平均雷暴日數和雷電災害次數的年際變化曲線。從圖中可以看出雷電災害次數和雷暴日數的年際變化大體相近,相關系數為0.51,2007年是10 a中雷暴日數最少的年份,2007年的雷電災害次數也相對較少。另外,雷暴日數的年際變化趨勢不明顯,而雷電災害次數呈增長趨勢,其變化率為2.5次·a-1,這與隨著社會經濟的發展、高層建筑和微電子設備的增加,對雷電災害的承受能力降低有關,這也表明下墊面承災體的易損性是雷電災害的影響因子之一。

3.2 月變化

圖4 黑龍江省雷電日數(虛線)和雷電災害次數(實線)的月變化

圖4給出了黑龍江省1959~2008年50 a平均雷暴日數和雷電災害次數的月變化曲線。從圖4可以看出,雷電災害次數和雷暴日數的月變化大體一致,相關系數達0.98。雷電主要發生在6~8月,占全年的76.3%。其中7月份雷暴日數最多,占全年的28.7%。雷電災害同樣主要發生在在6~8月,占全年的73.4%。但雷電災害最多的月份是6月,占全年的31.1%。

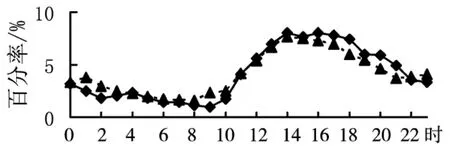

為什么會有這樣的差異呢?為此,利用2006~2009年的閃電定位儀觀測資料,進一步分析了6月和7月的地閃頻數日變化(如圖5)發現,6月地閃發生在地閃頻數峰值時段11:00~22:00的比率略高于7月,這一時間段也是人們活動頻繁,大部分設備處于運轉時期;6月地閃發生在谷值時段23:00~10:00的比率略低于7月,而谷值時段對應著夜間人們休息,是大部分設備停止運轉的時段,表明雷電災害的時間特征和人們的活動規律相關。

圖5 2006~2009年6月地閃頻數(實線)和7月地閃頻數(虛線)日變化曲線

4 雷電災害分類統計對比分析

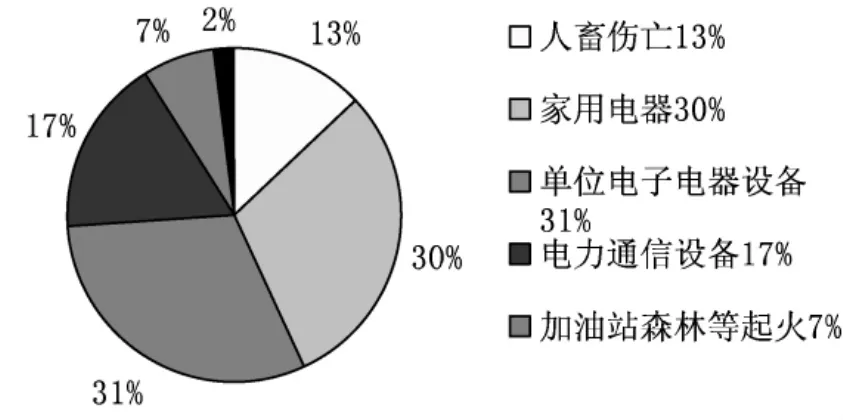

黑龍江省的雷電災害主要發生在人身安全、家用電器、單位電子電器設備、電力通信設備、森林糧囤加油站等方面。圖6給出了近10 a各類雷電災害事故統計數據總和的百分圖。從圖6可以看到,單位電子電器設備受損占雷電災情的31%,家用電器受損占30%,電力通信設備受損占17%,人畜傷亡占13%,森林糧囤加油站等雷擊起火占7%,其它事故占2%。

圖6 雷電災害種類百分圖

其中人畜傷亡事故的93.9%發生在農村,而在農村的人身傷亡事故中有79.3%發生在戶外,有20.7%發生在民用建筑物遭受雷擊導致人身傷亡。這不僅與農民更多戶外勞作、易遭雷擊有關,還有20.7%的人身傷亡事故發生在沒有防雷裝置的民用建筑物內,因此針對農村的雷電防護工作,不僅要利用多種手段,開展多渠道、多形式的防雷減災科普宣傳工作,提高公眾的防雷避雷、自救互救的能力,而且要加強農村建筑物的防雷裝置建設工作。

單位電子電器設備及家用電器受損兩類事故占雷電災情的61%,大量的以集成電路為主要元件的計算機設備、通訊設備為各行業創造了高速、大容量的工作環境,但與此同時集成電路與以往的電子設備相比較,其耐受過電壓和過電流的能力卻大大降低了,雷電感應產生的二次雷擊使大量微電子設備受損十分嚴重。電子信息系統的雷電防護問題同樣亟待解決。

TU895

A

1002-252X(2010)03-0035-02

2010-6-6

袁湘玲(1970-),女,湖南省雙峰縣人,南京信息工程大學,在讀碩士生,高級工程師.