我國省級圖書館非物質文化遺產數據庫建設現狀與對策*

段 運

(湛江師范學院圖書館,廣東 湛江 524048)

非物質文化遺產承載著一個民族文化生命的密碼,是解決民族身份認同危機的重要途徑。我國歷史悠久、民族眾多,燦若群星的非物質文化遺產是我國發展先進文化的精神資源與民族根基,保護和利用好非物質文化遺產是實現中華民族偉大復興的重要文化手段。然而,隨著全球化的推進,代表多元文化的非物質文化遺產正面臨著前所未有的挑戰。如何借助現代數字技術有序、持久、存真地保護和利用非物質文化遺產,是一項具有深遠意義的課題[1-2]。

省級圖書館作為省內文獻信息中心,理應在開發和保護地方非物質文化遺產、促進地方經濟發展和文化建設等方面做出貢獻。因此深層次挖掘本地特色文化和根據本地經濟發展需求建設專題數據庫,開展多樣化的信息服務是其工作的重點之一。筆者通過對全國省級圖書館構建非物質文化遺產數據庫(以下簡稱非遺數據庫)的情況進行調查,針對其存在的問題提出相應的對策。

1 省級圖書館非遺數據庫建設現狀

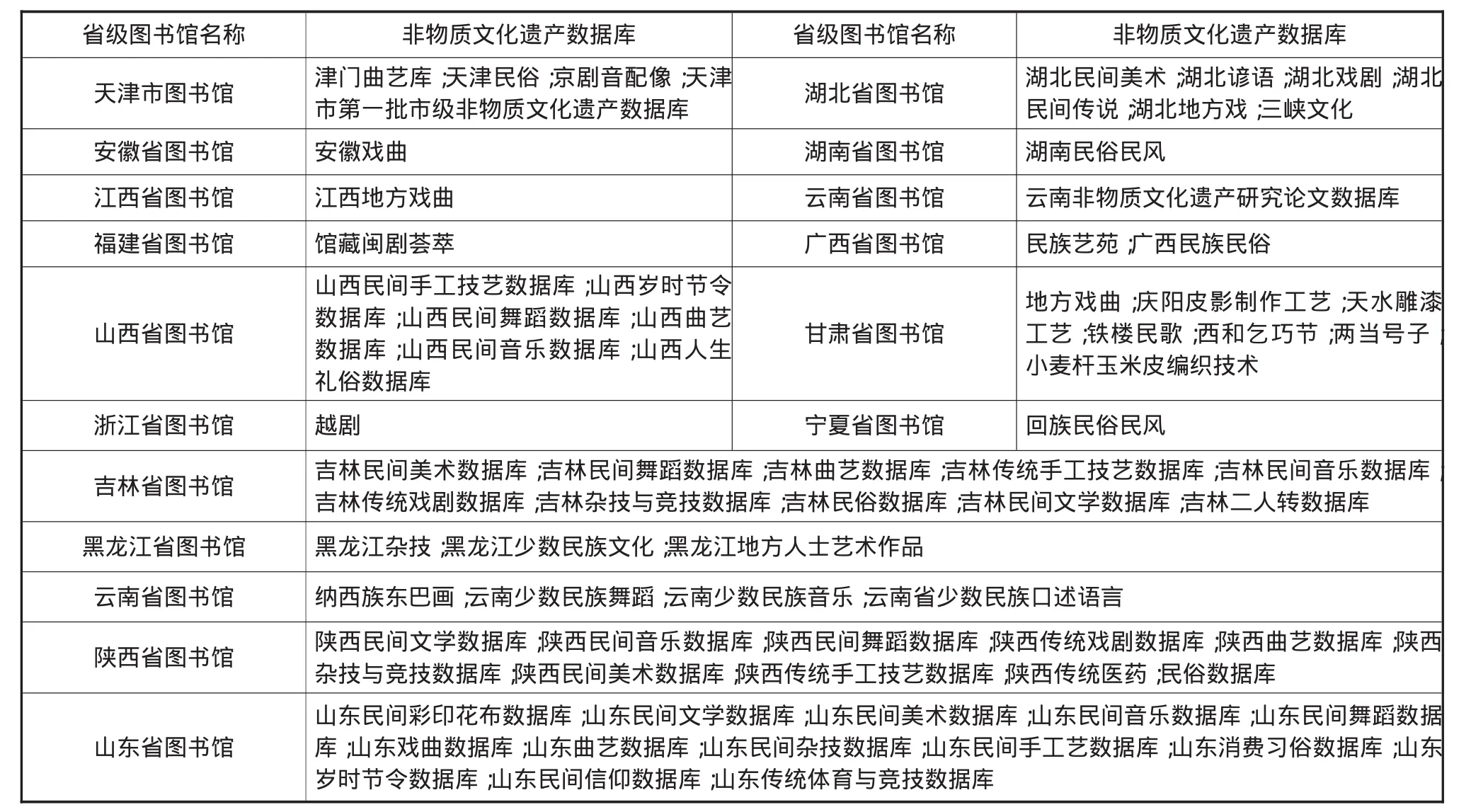

在對我國大陸地區32個省級圖書館進行的網絡調查中,西藏、青海、內蒙古、新疆等4省(自治區)的圖書館尚未建立主頁,河南、遼寧兩省圖書館的網站經多次嘗試仍無法打開,其余26個能通過主頁訪問的省圖書館有17個自建了非遺數據庫(見表1)。建設非遺數據庫數量最多的省份是山東省,其次是陜西省和吉林省,而經濟較落后的貴州等省沒有建設非遺數據庫,這表明非遺數據庫的建設與所處地區的歷史文化和當前經濟形勢有關。

表1 省級圖書館非物質文化遺產數據庫建設情況

1.1 非遺數據庫的內容和存在形式

2003年10月17日聯合國教科文組織頒布的《保護非物質文化遺產公約》從概念框架上指出“非物質文化遺產”涉及以下5個方面的內容:①口頭傳統,包括作為非物質文化遺產媒介的語言;②表演藝術;③社會實踐、儀式禮儀、節日慶典;④有關自然界和宇宙的知識與實踐;⑤傳統的手工藝技能。我國省級圖書館所建的非遺數據庫內容豐富,涉及到了《公約》的各個方面。從數據的存在形式來看,大多為文字記載模式,如“云南省少數民族口述語言數據庫”,“山西人生禮俗數據庫”等。除此之外,還有利用圖像、聲音、視頻等多種媒體來表現的數據庫,如“津門曲藝庫”既有文字簡介,又有圖片描述和視頻再現。

1.2 非遺數據庫的檢索途徑

友好易操作的檢索界面、快速多樣的檢索途徑是衡量數據庫質量的關鍵。部分非遺數據庫提供了多種檢索途徑,如山東省圖書館建設的“山東民間彩印花布數據庫”檢索途徑有項目名稱、傳承人、申報地區等。在檢索式構造和檢索結果排序方面,以安徽戲曲數據庫為代表的少數優秀非遺數據庫還提供了高級檢索、布爾邏輯檢索,使用戶可以構造較復雜的檢索式,獲得較準確的檢索結果。

2 省級圖書館非遺數據庫建設的問題

2.1 檢索方式和途徑單一

在所調查的公共圖書館中,自建的非物質遺產數據庫只有少數提供了高級檢索,多數沒有簡介,用戶操作界面也不夠友好;一些數據庫在本館主頁的位置不顯著,要經過多次點擊才能找到,如湖北省圖書館、安徽省圖書館等建立的非遺數據庫就較難找到;一些數據庫甚至沒有檢索功能,只能簡單瀏覽,如湖南省圖書館建立的“民俗民風”只有分類瀏覽,不能進行檢索。在檢索途徑方面,雖然一些數據庫提供了名稱、傳承者、關鍵詞等多種檢索途徑,但多數數據庫沒有提供檢索式的構造,更沒有提供二次檢索,造成用戶查全率和查準率不高。

2.2 數據庫缺乏標準化和規范化

建庫軟件是建設數據庫的必備工具。在被調查的省級圖書館中,所用的建庫平臺各不相同:有些圖書館利用自行開發的軟件建庫;而有些圖書館則使用購買的軟件建庫,這就導致了建庫平臺混亂,缺乏統一標準,數據格式各異。數據庫建設的標準化、規范化是實現信息資源共享和文獻信息檢索自動化的重要基礎和前提[3]。目前,省級圖書館自建的非遺數據庫標準化程度較低,這給數據交換帶來諸多麻煩,其利用、共享也受到影響。在數據庫管理系統的標準化方面,具體表現在基于數據庫管理系統的標引系統、檢索系統和操作系統等多種多樣,數據庫格式、字段不統一;數據的標引、分編、檢索點選取缺乏統一的標準和嚴格的質量控制,由此造成數據庫的兼容性與互操作性差,原始數據處理不完備、不準確、不規范、不統一,從而影響了數據庫的共享,限制了數據庫作用的發揮[4]。

2.3 知識產權問題突出

非物質文化遺產是由特定的民族或集體創造的智力產品,具有知識產權特性[5]。大多數公共圖書館在對非物質文化遺產進行數字化保護的過程中往往忽略了其產生和流傳群體的合法利益,在未經非物質文化遺產權利主體授權的情況下就進行采集、整理。《中華人民共和國著作權法》第22條明確限定了圖書館不經著作權人許可、不向其支付報酬的條件:①使用的目的必須是非營利的;②使用的客體僅限于已經發表的作品;③使用作品的程度必須是“少量”或者“適當”。較之于非物質文化遺產的知識產權特殊性,我國《著作權法》合理使用制度的立法模式顯得彈性不足,缺乏明確的界定性。如何保證圖書館對非物質文化遺產信息采集、整理及傳播的合法性,是亟待解決的課題。

3 省級圖書館非遺數據庫建設的對策

3.1 加強數據庫建設的標準化和規范化

省級圖書館非遺數據庫建庫軟件的自主選擇,造成了元數據標引格式不規范、文獻著錄不標準等,導致數據不能共享,用戶使用不便。基于此,省級圖書館的主管部門應委托權威機構制定一套適合非遺數據庫建設的統一標準和規范,使各式各樣的非物質文化遺產素材統一成符合國際標準格式的電子資源,進行深度數據加工后在網絡上安全發布。這方面,公共圖書館界可以參考“中國高等教育文獻保障體系(CALIS)”規劃自建特色數據庫的標準經驗,制定出適合非遺數據庫的建庫標準和規范。

3.2 合理解決知識產權糾紛問題

分析非遺數據庫現狀可以看出,目前版權保護問題已成為數據庫建設的突出問題。非物質文化遺產保護工作在我國剛剛起步,現階段圖書館數字化保護非物質文化遺產的法律問題還沒有成形的理論基礎。我國首部《非物質文化遺產保護法》自2003年便開始醞釀,目前已成為全國人大常委會未來5年的立法規劃項目之一[6],這將使我國非遺保護工作“有法可依”。我國圖書館界應該在法律的框架下積極協調好非物質文化知識產權的保護和公共利益的維護兩個方面,向著服務于創造性思維和公共教育的雙重目標發展,使信息載體與形式的轉換不再成為信息自由傳播的障礙。3.3 加強數據庫的后期宣傳推廣

建設數據庫的最終目的是利用。目前,省級圖書館在數據庫的建設、更新、維護方面下足了功夫,卻忽略了數據庫的推廣宣傳,使得原本很有使用價值的數據庫變得無人知曉,浪費了寶貴的資源。各省級圖書館應該借鑒當前優秀商業數據庫的營銷運作方式,如在涉及圖書館信息的網站上發布本館非遺數據庫地址,在本館主頁顯著位置標明數據庫的位置等方式,提高數據庫的利用率。

4 結論

綜上所述,我國省級圖書館自建的非遺數據庫是具有本省特色的數字化資源。研究表明,非遺數據庫的地域特點越突出、文化色彩越濃厚,其價值就越大,就越符合讀者需求。因此,公共圖書館建設好非遺數據庫,既擴大了圖書館的社會職能、提升了圖書館的文化內涵,又使得今后的非物質文化遺產保護與展現能夠擺脫時間和空間的限制,迅速傳遞,兼容并蓄。

[1] 王文章.非物質文化遺產概論[M].北京:文化藝術出版社,2006:36-75.

[2] 康延興.論圖書館保護非物質文化遺產的職能[J].圖書館建設,2005(6):25-27.

[3] 袁海波,孟連生.網絡環境下信息資源共建共享的實踐[J].情報學報,2002(l):57-62.

[4] 黃曉斌,浦筱哥.我國圖書館特色數據庫建設的現狀、問題與對策[J].情報科學,2007(5):784-789.

[5]張昳.從非物質文化遺產數字化保護看圖書館合理使用制度[J].圖書館理論與實踐,2009(10):4-8.

[6] 朱玲.專家:中國首部非物質文化遺產保護法呼之欲出.2009-02-12.[2010-01-12].http://www.chinanews.com.cn/cul/news/2009/02-12/1559668.shtml.