『中國女杰』郭鳳蓮

文/黃友義

郭鳳蓮的名字對于40歲以上的中國人并不陌生,因為她永遠與“鐵姑娘”這個名字連在一起。20世紀六七十年代,郭鳳蓮可是一個家喻戶曉的人物。提起她,人們便會想到大寨,想到那個戰天斗地、改造家鄉落后面貌的年代。2009年1月,在第七屆“中國十大女杰”評選活動中,郭鳳蓮光榮當選中國女杰。如今,當年的“鐵姑娘”掌管著大寨十余家企業、億元資產。盡管年過六旬,但她微燙發、化淡妝、戴項鏈,一副時尚女強人的模樣。

純真年代

1946年郭鳳蓮生于山西省昔陽縣離大寨不遠的武家坪村,3歲時失去了母親,此后在大寨村的姥姥家長大。小學畢業后,她就在大寨下地務農。1963年參加了大寨的抗災自救,同當時的“鐵姑娘”們一道投入到了“先治坡后治窩”的勞動中。

1964年,不滿18歲的郭鳳蓮成為大寨鐵姑娘隊隊長。在鐵姑娘隊的22名成員中,最小的只有14歲,最大的不過18歲。就是她們,在一場罕見的洪水沖毀了大寨的田地和房屋之后,和男人們一樣用自己的肩膀扛起災難。這些和男人們一樣戰天斗地、承受苦難和繁重勞動的少女們也因此贏得了所有人的尊敬。

郭鳳蓮回憶說:“參加了第一線的勞動,那就是奮不顧身地要干,就是一個字——干……而且當時想的社會主義就是這樣,這就是建設社會主義。”

那是一個充滿了單純的激情與快樂的年代。繁忙的勞動、艱苦的環境并沒有泯滅少女們的愛美之心。當時提倡“颯爽英姿五尺槍”、“不愛紅妝愛武裝”的革命化,要求女孩子們穿軍裝、理短到耳根的解放頭。對此,郭鳳蓮悄悄保留了自己對美的理解。白天,她穿著軍裝去勞動,晚上就悄悄地在家里穿上紅衣服照鏡子。甚至她的長辮子也不是自愿剪的,而是被同伴剪掉的。為此郭鳳蓮還大哭了一場。

對這個年輕的姑娘來說,最快樂的時刻是在參加勞動的一年之后。那個秋天,郭鳳蓮看著在廢墟上重建的新居和40萬斤糧食,激動不已。她第一次感受到智慧和勤勞具有多么大的力量,并深深沉醉于艱苦創業帶來的成就感之中。更令她驚訝的是,大寨這個普通農村的名字開始頻頻出現在報紙、電臺和先進事跡報告會上。

1964年3月28日,時任山西省委書記的陶魯茄向毛澤東匯報大寨事跡。毛澤東意味深長地說:“窮山溝里出好文章。”

1964年年底,周恩來總理在《政府工作報告》中,專門表揚了一個小小的村莊——大寨,他把大寨精神總結為8個字:自力更生,艱苦奮斗。

這一切,開啟了轟轟烈烈的“農業學大寨”運動。在農業學大寨期間,周恩來曾經3次陪同外賓前往大寨,多次接見過郭鳳蓮,這成為了郭鳳蓮永遠難忘的記憶。隨著“農業學大寨”運動的興起,郭鳳蓮在媒體上的曝光頻率迅速飆升,也日益為人們所熟知。

艱難的轉身

1978年12月18日,北京。十一屆三中全會的會場上,在169位中央委員和112位中央候補委員中間,有一位31歲的年輕女性,她默默地坐著,茫然地感受著眼前熱烈的氣氛和一項項具有歷史意義的決策。她就是山西大寨黨支部書記、中央候補委員郭鳳蓮。

此時她并不知道,安徽省鳳陽縣小崗村的18戶農民,已簽訂“秘密協議”,按下了18顆鮮紅的手印,搞起了大包干。由此開始,中國農民選擇了與大寨全然不同的發展道路。

大寨的道路成了過去時。

然而,郭鳳蓮和大寨的轉身卻顯得格外艱難,歷史慣性的旋律還在她們的腦海中盤旋。

1980年9月,郭鳳蓮收到了一份意外的通知,這份來自昔陽縣委組織部的通知中說:即日起你調離大寨村,工資定為行政24級,工齡從今天算起。郭鳳蓮哭了,哭了一頓之后說:“服從黨的調動。”從此,她默默地離開了為之奮斗了近17年的大寨。

1980年11月,中共中央(83)號文件轉發了山西省委《關于農業學大寨運動中經驗教訓的檢查報告》。文件指出:歷史已經證明,把先進典型的經驗模式化、絕對化、永恒化的做法是錯誤的,有害的。

郭風蓮被調離后第二年,大寨村才開始試行生產責任制,但是由于一部分黨員群眾的反對,1982年又走了回頭路。直到1983年大寨村才下放了自留地,比起其他地方整整晚了兩年的時間。

此時,大寨村沒有了排成長隊來參觀學習的人群,只有寂寞的風吹過曾經火熱的虎頭山和梯田。郭鳳蓮這個名字,也從人們的視野中長久地消失了。

剪報是郭鳳蓮在那段沉寂的歲月里養成的習慣,她將與大寨有關的報道都剪貼了起來,細細地思量著、揣摩著。當時的郭鳳蓮是痛苦的,又是幸福的。幸福是因為她收獲了家庭的溫暖。以往聚少離多的丈夫和孩子們給了她最大的精神安慰。

郭鳳蓮享受著以前沒時間享受的天倫之樂,但這并不能抵消思想上百思不得其解的痛苦,她不明白大寨的問題出在哪里。

那個時候,她特別喜歡一本小說——俄國作家列夫·托爾斯泰的《復活》。這本小說伴隨著郭鳳蓮度過了將近兩年等待分配的時光,也是兩年思考的時光。我們很難猜測這部著作給了郭鳳蓮怎樣的影響,也許,開始嘗試用一種新的目光和邏輯去審視過去的郭鳳蓮已經意識到:無論是自己,還是大寨,都需要復活,需要重生。

此后10年里,郭鳳蓮調動了兩次工作,卻一直無法排遣心中的沉重和孤獨。她的心始終遙望著大寨,因為那里有她的青春和夢想,有她創業時的光榮和離去時的不甘。

與此同時,大寨村換了4任支書。雖然日子要比六七十年代寬裕一些,但不論人們怎樣努力,都無法再使自己勇立潮頭。大寨人懷念光輝歲月中的郭鳳蓮,希望她能夠重新帶領大寨人走出新的精彩。

1991年11月15日,在群眾的呼吁聲中,離開了11年的郭鳳蓮被任命為大寨村第8任黨支部書記,再次回來的她已經45歲,心里頭憋著一股勁兒。

郭鳳蓮多年后回憶道:“我是給大寨人拉馬車的。說實在話,這個車上就座的是大寨人,那么我這個車,究竟要把他們拉到哪里去?究竟他們應該怎么活?讓大寨人思想怎么轉換過來?一大堆的問題都擺在面前。當時對于我來說,就是又苦又辣。”

在三十多年前,人們不會想到,這個“大批資本主義”的典型,這個最“一大二公”的地方,有一天會全身心地投入到市場經濟的大潮中,并將自己的歷史作為商品向游人出售。

了解大寨歷史的人,都知道大寨村當年的婦聯主任宋立英,如今她是一個銷售旅游紀念品的個體老板。2000年宋立英開了這個小店,也許她是最后一批放下歷史包袱的大寨人。這位原本不會寫字的老人,在70歲的時候居然學會了寫自己的名字,原因很簡單,她需要簽名售書,以提高銷售量。當時的她一定沒有想到,今天光簽名售書這一項一年就能為她帶來近萬元的收入。

如今,在大寨這片1.88平方公里的土地上,有超過四分之一的居民像宋立英一樣為每年來此的二三十萬旅游者提供服務,每年的旅游收益高達1000多萬元。市場經濟的意識已經深入到大寨人的骨髓。

對于大多數村里的人來說,這個轉變起自1992年,郭鳳蓮回到大寨的第二年。

那時,剛回到大寨不久的郭鳳蓮讀到了一篇報道——《東方風來滿眼春》。在這篇改變了許多人思想和命運的著名文章中,郭鳳蓮被鄧小平一系列精彩而深刻的話語所打動。

無論是自力更生還是艱苦奮斗,此時都有了新的意義,郭鳳蓮開始帶領大寨進行第二次創業。不過,她心里還多少有些矛盾和難堪。

郭鳳蓮既害怕別人認識自己,又害怕別人不認識自己,在這種矛盾的心態中透著幾許蒼涼。外出開會,她進了房間就不愿意再出來了,甚至不愿意出來吃飯,買包方便面泡泡,辦完事馬上離開。生怕人家說:“改革開放多少年了,農村發生了那么大的變化,郭鳳蓮還像個要飯的一樣。”她更怕讓人笑話大寨,使整體形象受損。

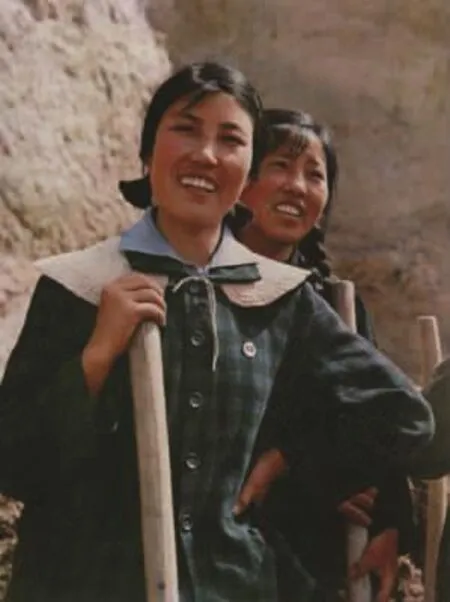

▲當年的大寨鐵姑娘——郭鳳蓮

時代在不停地敲著大寨的大門,催促它趕緊踏上新的征程。

1992年春,郭鳳蓮和老勞模宋立英乘坐火車前往上海。在這個即將成為長江三角洲乃至整個中國經濟領跑者的城市,郭鳳蓮了解著一切新鮮事物,包括卡拉OK和咖啡。她對著麥克風唱起了曾經在虎頭山上唱過無數次的《人說山西好風光》。那一夜,郭鳳蓮無法入睡,不僅是因為咖啡,更是因為憧憬大寨新的風光。

郭鳳蓮對宋立英喃喃不休地說著自己的夢想——讓大寨盡快實現年收益百萬元。郭鳳蓮仿佛被肩上的責任壓得喘不過氣來,她要盡快讓大寨發展起來。

此時,人們已經將“天下第一村”的名號贈給了華西村,因為它的工農業產值早在4年前就已過億了。鄧小平南方講話的時候,華西村已經形成了棉紡、發電、鍛造、化工等六大生產系列,工業化在這個村莊里已初步完成。

當鄧小平南方講話在報紙和電視上發表時,吳仁寶當天晚上召集村里的干部開會到凌晨兩點,下令動員一切資金,并且破天荒地向外借款1000萬元用于周轉,囤積3個月的原材料。吳協東,吳仁寶的四兒子,華西村現在的當家人后來透露說:“村里當時購進的鋁錠每噸6000多元,3個月后就漲到了每噸18萬元。”

華西村已經徹底完成了市場經濟意識的轉變。

這一切讓郭鳳蓮全心向往,她去過華西,也去過大邱莊,感到變化真大,她從這些村莊里學到了改革開放的經驗。

郭鳳蓮后來說:“原來我不會搞經濟,就是種田的農民,或者是修路的工人。那么現在,偏要我變我就得變,如果我不變會帶來大寨不變。你一個郭鳳蓮變了,你是帶動了大寨村都變,所以我不變不行。所以我變了,我的腦子變了,變成了市場觀念,原來是計劃經濟,現在變成了市場經濟。”

重塑輝煌

1992年11月28日,北京首都賓館迎來了一位熟人——郭鳳蓮。她對眾多的領導和記者說:在過去的年代里,大寨曾經是舉世矚目的地方。經受過時代浪潮的沖擊和時代風雨洗禮后的大寨人,不會忘記大寨的昨天,也不會看不到大寨的今天和明天。

那天的主題是為剛成立的大寨羊毛衫廠舉行新聞發布會,這也是郭鳳蓮和大寨從公眾視線中消失12年后的第一次亮相。

時任國務院副總理的田紀云和紡織部部長吳文英出席了這個小小的鄉鎮企業舉行的新聞發布會。對于大寨,人們有一份特殊的感情,人們不希望看到這個曾經的中國農村典范一直沉淪下去。

創業難,二次創業更難,在沒有任何經驗的市場經濟中二次創業難上加難。但曾經戰天斗地的郭鳳蓮扛得起任何艱難。她走南闖北,賣煤炭、辦水泥廠,請專家,學著經營,學著商業談判,甚至學著陪笑臉求人……

也許是因為她的真誠和誠信,大寨漸漸擁有了自己的市場和人脈。她廣交朋友,廣抓機遇,只為一個目的:大寨人的富。

走過了一段五味雜陳的創業路之后,郭鳳蓮在市場經濟中鍛煉得越來越得心應手,又先后興辦了服裝、水泥、運輸、飲品、旅游等十幾家企業。她甚至學會了品牌的有效擴張,在3家與外地的合資企業中,光是“大寨品牌”這一無形資產就占有25%的股份。

2007年,大寨村經濟總收入1.2億元,比1980年增長了600倍,已經超過1992年她在上海時的那個百萬元夢想很遠了。在郭鳳蓮的手上,大寨完成了從昔日“政治品牌”到今朝“經濟品牌”的轉身。

“大寨”就是品牌,品牌就會產生效益。于是,“大寨經濟開發總公司”應運而生,郭鳳蓮擔任公司董事長兼總經理。在她的精心運作下,煤炭業、旅游業成了大寨的支柱產業,大寨水泥、大寨核桃露、大寨酒、大寨醋、大寨面粉、大寨襯衣、大寨鋁塑管、大寨雜糧……僅“大寨核桃露”一個品牌,每年就會讓大寨坐收60萬元紅利;大寨核桃露公司開發的萬畝核挑基地,可讓當地種植農戶每戶年均收入凈增5000元。

大寨村黨支部書記、大寨經濟開發總公司董事長,這兩個角色在市場條件下極其融洽地聚集在郭鳳蓮的身上。如今的大寨,將所有的產業分為農工貿和旅游四大板塊,農業生產主要由大寨農業組承擔,從鄉鎮企業中產生的利潤,反哺給了大寨的公共建設。

郭鳳蓮制定了一系列的養老政策,60歲以上的老人每人每月發放養老金,金額從1992年的每月40元調整到了現在的200元。

郭鳳蓮也沒有忘記村里的下一代,她投資120多萬元,建起了最漂亮、最氣派、已成為縣重點學校的“大寨小學”。2006年全國正式實施新修訂的《義務教育法》,而大寨從1994年開始,從幼兒園到小學已經免除了一切學雜費;考入大學的,村里每年發放800元到1000元的獎學金;村民全部實行醫療保險制度。她投資100萬元打了一口600多米的深水井,讓自來水流進了每家每戶。如今大寨有三分之一的村民已住進至少165平方米的別墅式樓房中,到2009年,有40戶農民搬入新居。

在六十余年的歲月里,郭鳳蓮幾番逐浪沉浮,幾度隨花開謝。她曾經榮耀地站在虎頭山上放聲高歌,也曾經失意地待在家中閉門苦思。如今她正沉著練達地帶領大寨人民馳騁于全面小康的金光大道上。郭鳳蓮希望:讓歲月帶走那些該帶走的,留下那些該留下的。