湘贛桂地區加里東期構造變形特征及成因分析

郝義,李三忠,金寵,戴黎明,劉博,劉麗萍,劉鑫

(中國海洋大學海洋地球科學學院海底科學與探測技術教育部重點實驗室,山東青島266100)

湘贛桂地區加里東期構造變形特征及成因分析

郝義,李三忠,金寵,戴黎明,劉博,劉麗萍,劉鑫

(中國海洋大學海洋地球科學學院海底科學與探測技術教育部重點實驗室,山東青島266100)

系統解剖了華南早古生代地層出露較好且加里東運動比較典型的地區,包括廣西的元寶山、越城嶺、大明山、大瑤山、云開大山地區以及湘贛邊境等地區。通過對其褶皺、斷裂形態的描述與分析發現大明山、大瑤山地區EW向的寒武系褶皺是云開地塊在晚寒武世-早奧陶世由南向北推覆擠壓的結果,而桂北元寶山、越城嶺地區及湘贛邊境地區NE-NNE向的早古生代地層的褶皺是由于華夏地塊與揚子地塊在晚奧陶世-早志留世沿郴州-臨武斷裂收縮擠壓的結果,而且這一收縮擠壓是屬于陸內造山事件而不是前人所說的洋陸俯沖事件和陸-陸碰撞造山事件,且加里東運動先由南向北、后由東向西逐漸拓展,變形強度由強到弱。

加里東運動;云開地塊;推覆擠壓;華夏地塊;揚子地塊;收縮擠壓;陸內

1 地質背景

華南早古生代地層出露眾多,且其變形頗為強烈,是受加里東運動影響較大的地區。然而由于加里東期距今時代遠,當時的地理位置和邊界條件與現今狀況有很大不同,其變形也多被后期構造改造。本文試圖從現今構造格架中篩分出加里東期變形,判斷其強弱,這對于確定加里東期構造屬性,確定加里東事件是洋、陸俯沖碰撞造山還是陸內造山都有重要意義。此外,對于認識華南地區整體構造格架與成因及其對油氣勘探的影響也有深遠的意義。

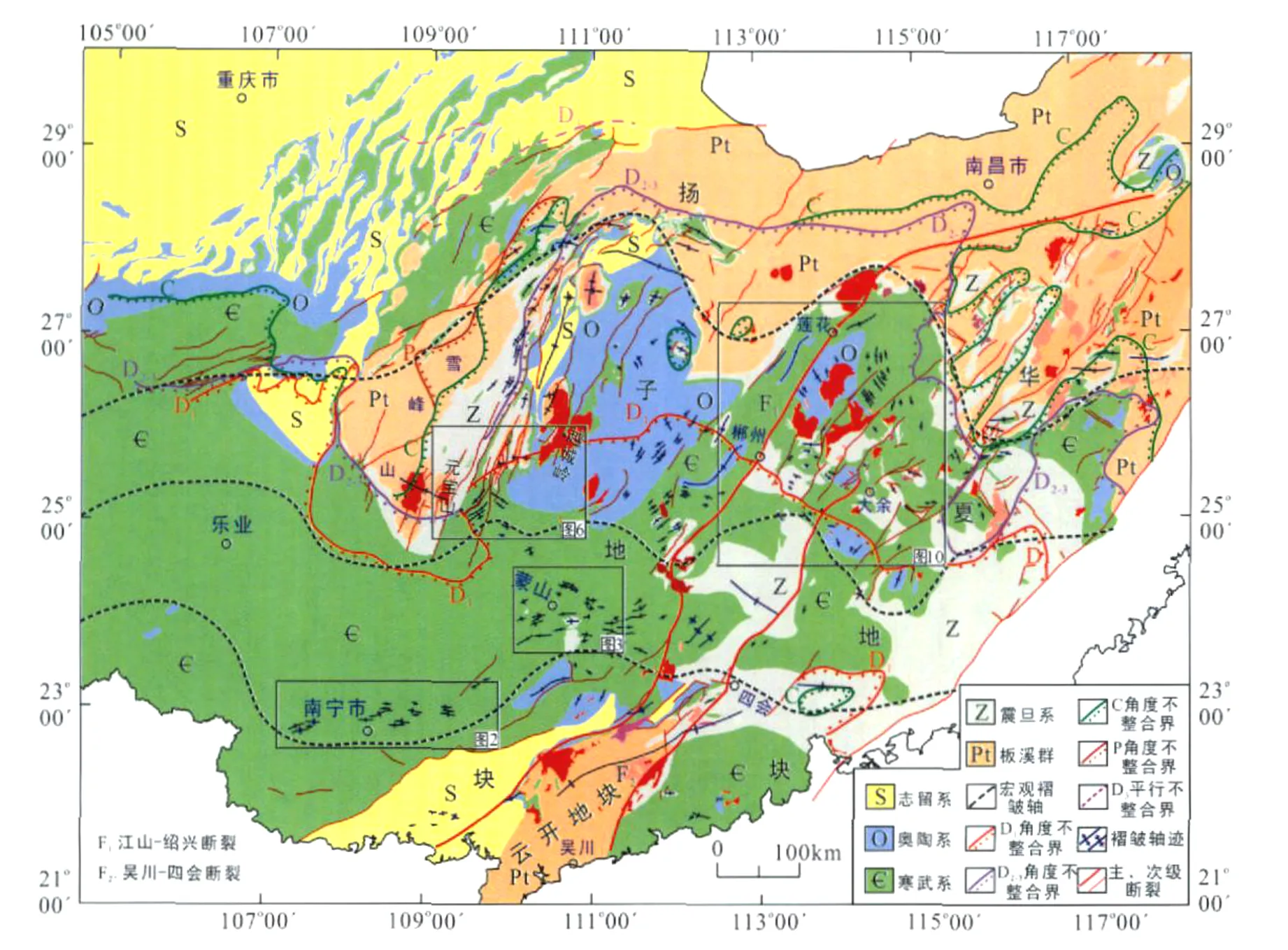

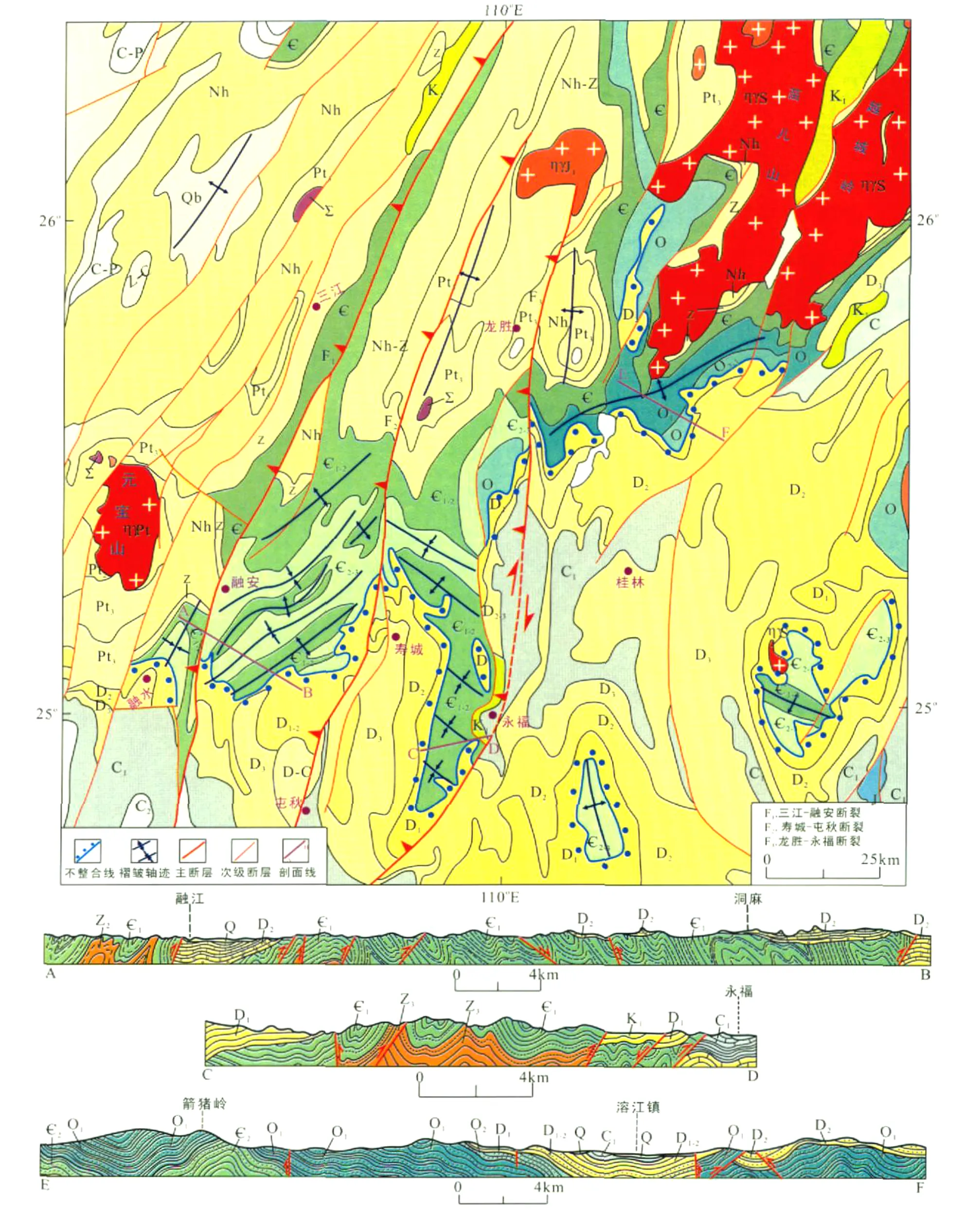

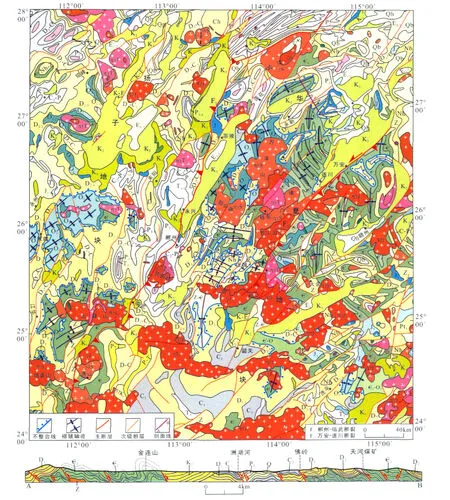

華南陸塊總體上以郴州-臨武斷裂為界(Wang etal.,2007),劃分為:北西側的揚子地塊和南東側的華夏地塊。該區主要的早古生代地層有:寒武系、奧陶系、志留系。寒武系大面積在研究區南部分布,其它下古生界剝蝕強烈,研究區中部奧陶系大面積零星分布,志留系在雪峰山-江南隆起帶以北和以西保留,與泥盆系平行不整合分布(圖1)。其它加里東期角度不整合的空間分布及其變化為:南部下泥盆統角度不整合于震旦系、寒武系、奧陶系、志留系之上,向北中-下泥盆統角度不整合于板溪群、震旦系、寒武系之上,再向北石炭系角度不整合在板溪群、震旦系、寒武系、奧陶系之上,至西北雪峰山區二疊系不整合在板溪群、震旦系和下古生界之上。總體表現為加里東運動之后海水是由南往北侵入的。

在華南大地構造學、古地理學及巖石學的研究中,“華南洋”是一個關鍵性問題。由于至今還未發現作為大洋消亡直接證據的加里東期蛇綠巖套,導致關于“華南洋”是否存在,目前還有多種爭論的觀點。認為其存在的觀點主要有:(1)該觀點又稱為“板溪洋”,“華南洋”自晚前寒武紀形成,直至三疊紀才消亡,至少經歷了600M a的漫長歷史,江南-雪峰古陸是一個來自華夏古陸的遠程推覆體(許靖華和何起祥,1980;許靖華,1987)。由于該觀點自身存在較大矛盾,已基本被國內外地質界所舍棄。(2)揚子與華夏這兩個陸塊作為獨立的塊體始于中元古代,它們之間被華南洋分隔,約1050~1000M a前的晉寧運動Ⅰ幕使華南洋向揚子陸塊俯沖,在揚子陸塊的東南緣形成增生的褶皺帶和華夏古陸邊緣的溝弧盆體系;約880~850M a前的晉寧運動Ⅱ幕導致華夏與揚子之間的古華南洋在揚子陸塊的東段消失,西段的華南殘留洋盆一直延續到加里東期(劉寶珺和許效松,1994;Wang and Mo,1995)。同意該觀點的學者居多(蒲心純等,1993;殷鴻福等,1998;尹福光等,2001;萬方等,2003;陳洪德等,2006),該觀點認為華南盆地為一個具有洋殼的洋盆,由于其上覆蓋了巨厚的沉積巖層,導致洋盆在消減過程中不會形成溝弧盆系,也不會形成蛇綠混雜巖帶。

圖1 華南加里東期構造綱要圖①(圖中矩形框中的區域為重點研究地區)Fig.1 Sketchmap of Caledonian structures in Sou th China(areas in rectangle frame are key study areas)

認為華南洋不存在的觀點主要有:(1)郭福祥(2000)根據長樂-南澳變質雜巖的原巖恢復、同位素年齡和古生物資料,提出華南東部震旦紀-志留紀的大地構造屬性是由大陸邊緣弧和弧背盆地(郭福祥,2000)構成的華南造山帶,華南大陸內不存在震旦紀-志留紀的洋盆。(2)楊森楠(1989)認為華南裂谷盆地于新元古代開始收縮,志留紀末-泥盆紀華南裂谷盆地形成加里東造山帶,華南造山帶由于不具有蛇綠巖混雜巖帶(劉寶珺等,1993),并且基底奠基于陸殼(任紀舜,1990),表明揚子地塊與華夏地塊之間在古生代沒有出現過典型的大洋。(3)根據早古生代古生物地層學、古生態生物演化、構造沉積古地理環境和花崗巖體形成構造背景綜合研究表明,從揚子雪峰帶到華夏間是連續統一的陸內海盆而無洋盆的分割(戎嘉余和陳旭,1987;陳旭等,1995;陳世悅等,2009;張芳榮等,2009;舒良樹,2006;王淼和舒良樹,2007;Zheng etal.,2008)。

華南經歷的構造運動較多,形成了較多的角度不整合,其中加里東運動的研究較多,爭議最大,包括一系列的運動,有:(1)郁南運動(莫柱孫等,1980),主要發生在寒武紀末-奧陶紀初,最主要的表現是:云開地區的褶皺隆升,武夷-云開一帶的中酸性巖漿活動;大明山、大瑤山、雪峰山等地區也受到了不同程度的褶皺隆升作用;南盤江坳陷、桂中坳陷內僅部分地區有寒武系出露,缺失奧陶系和志留系也是該期運動的重要表現。(2)都勻運動(余開富和王守德,1995),主要發生在中奧陶世末期,是位于揚子穩定區的貴州省中南部地區加里東期相對強烈的一幕運動。它導致的沉積間斷造成了上奧陶統的缺失、中奧陶統的剝蝕缺失及下奧陶統不同程度的剝蝕,志留系與中-下奧陶統平行不整合-小角度不整合接觸。同時,由于受到區域擠壓形成了寬緩褶皺及相應的斷裂,它所形成的古構造、古地貌對早志留世的沉積起到了重要的控制作用。(3)北流運動(莫柱孫等,1980),主要發生在晚奧陶世末-早志留世初,該運動在桂東南地區表現較強,主要是使云開和大明山-大瑤山隆起進一步上升,其間的欽州-玉林坳陷劇烈深陷,在坳陷帶兩側產生兩條NE向斷裂帶,即博白-岑溪斷裂帶與靈山-藤縣斷裂帶,這兩條斷裂帶對志留紀及其以后的沉積巖相有著明顯的控制作用。北流運動只引起了廣西部分地區的隆起和凹陷,引起的褶皺變形較弱。(4)崇余運動(盧華復,1962),根據贛南崇義、大余山區晚奧陶世沙村群底礫巖之下的不整合提出,發生于晚奧陶世卡拉道克期。該運動可能引起了湘贛地區早古生代地層的強烈褶皺。(5)廣西運動(Ting,1929),主要發生在志留紀末,是一次普遍的褶皺造山運動,該運動引起的褶皺以線狀褶皺為主,桂西過渡區褶皺較為寬緩,不同地區構造方向和形態表現不一:桂北九萬大山-越城嶺一帶主要為NNE向,融安至龍勝之間褶皺緊密倒轉,斷裂發育,構成一組向西傾斜的疊瓦狀逆沖斷裂群,九萬大山、元寶山一帶可能受元古代基底構造的制約,褶皺較開闊。大明山至大瑤山、大桂山一帶,構造線近于EW向,斷裂不甚發育,云開大山地區褶皺、斷裂發育總體作NE向,局部NEE向或近SN向。

由于前人主要側重局部地區的個例研究,如此多的早古生代構造運動發生在華南令人難以理解,它們之間什么關系也值得進一步系統總結和討論。本文將從華南整體出發,著重選取早古生代地層出露較多且加里東運動比較典型的地區,主要分布在廣西的大明山、大瑤山、元寶山、越城嶺地區,云開大山地區以及湘贛邊境地區(圖1),通過對其褶皺、斷裂形態的描述與分析來發現其中的規律,并初步探討其成因機制及華南加里東期構造屬性。

2 華南加里東期變形特征

華南加里東期構造形跡盡管局部變化非常大,后期褶皺疊加改造強烈,但是從整個華南加里東期褶皺軸跡的包絡面分析,主體構造線方向為近EW向(現位,圖1),其中局部NE、NNE、及NW方向的褶皺軸跡有些明顯是印支期和燕山期褶皺疊加改造的結果,宏觀褶皺軸呈波浪狀起伏。加里東運動以后早古生代地層出露由SE向NW逐漸變新,由于研究區并非一個大的盆地區,所以這種逐漸變新并不是盆地自SE向NW逐漸封閉導致的加里東期沉積結束時限逐漸推遲引起的,而是說明剝蝕強度是由SE向NW逐漸減小的。雪峰山、湘中、湘贛邊境、桂東南、桂東北等地區早古生代地層出露較多,非常有利于分析加里東運動及其變形的時空變遷。

2.1 大明山地區構造特征

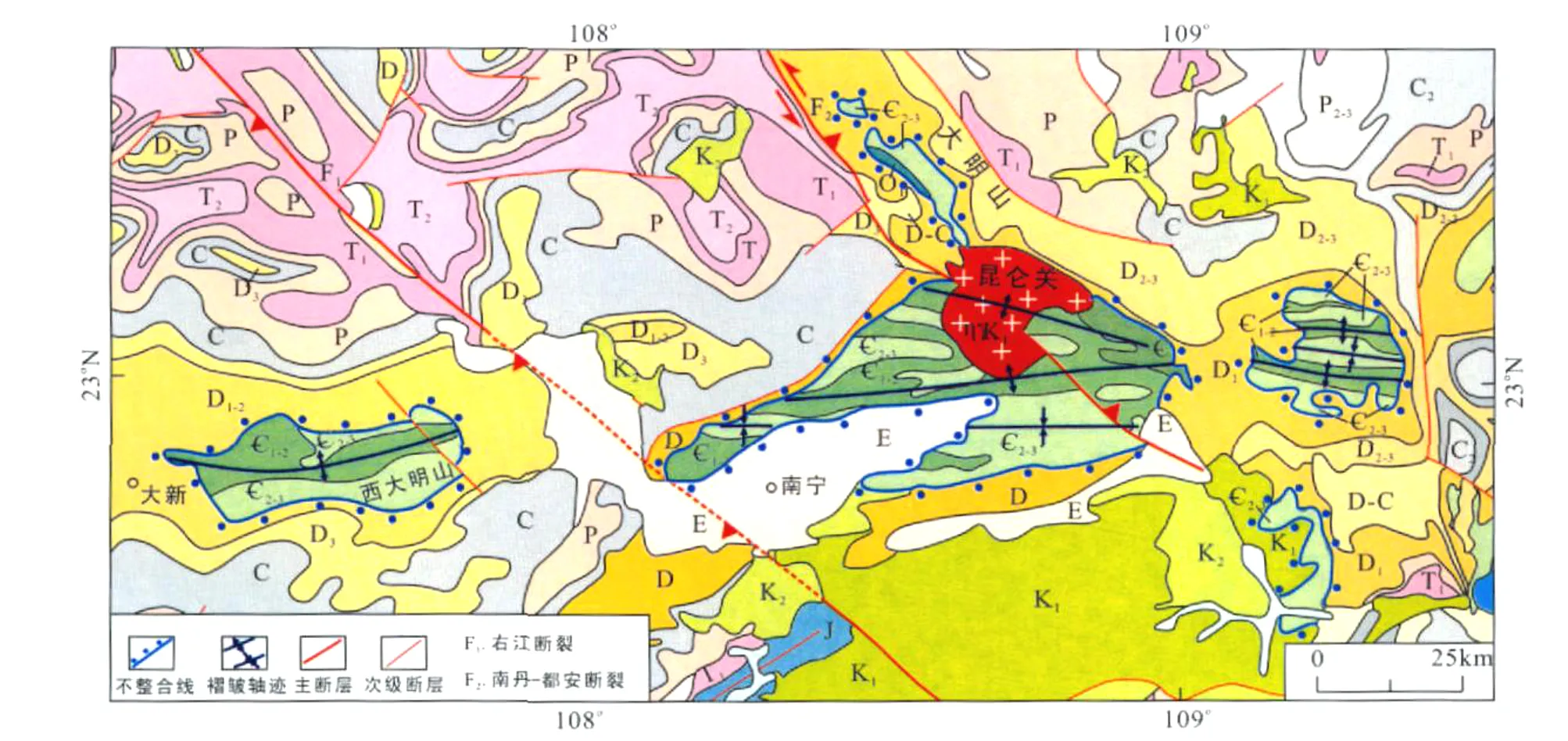

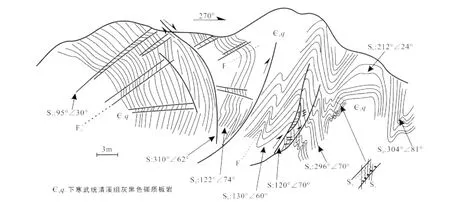

該區寒武系受加里東運動的強烈擠壓而變形,多表現為近EW向的緊密線狀復式褶皺,主褶皺和次級褶皺的巖層傾角大多較陡,有的近于直立,甚至倒轉,褶皺軸面大多北倒南傾,反映由南往北的擠壓力。有兩條晚期深大斷裂,右江斷裂和南丹-都安斷裂控制該區,形成對沖格局(圖2)。

右江斷裂走向NW,斷裂帶傾角一般較陡,傾向SW。斷裂帶兩側發育有印支-燕山期的線狀緊密褶皺,主體性質為逆沖兼有走滑。該斷裂帶對兩側晚古生代-早中生代的沉積盆地發育具有不同程度的控制作用,說明其可能發育于晚古生代以來。南丹-都安斷裂走向NW,傾向NE,根據南丹-都安斷裂沉積地層判斷,其為早泥盆世拉張形成的同生正斷層,是南盤江坳陷東側邊界及控制沉積巖相展布的重要斷裂,印支-燕山期沿此斷裂發生強烈的構造反轉、擠壓變形,形成寬闊的逆沖推覆構造帶(周維博,2005)。雖然如此,但該斷裂帶兩側的加里東期構造形跡基本一致,所以該斷裂對該區加里東時期的構造沒有影響。

該區寒武系與其上的泥盆系之間為角度不整合接觸,其間絕大部分地區缺失奧陶系和志留系。加里東期構造層屬大明山-大瑤山大型EW向復式背斜的一部分,核部以出露較大面積復理石建造的寒武系為特征(圖2),其與揚子型的臺地相或臺地邊緣過渡相的寒武系婁山關群白云巖有著很大差異,說明該區與揚子地塊當時可能不屬于同一構造單元。

圖2 大明山地區構造特征圖(據1∶250萬地質圖修改)Fig.2 Structural map of the Damingshan area

圖3 大瑤山地區構造綱要及剖面圖(據1∶250萬和1∶20萬地質圖②修改)Fig.3 Structural map and profiles of the Dayaoshan area

2.2 大瑤山地區構造特征

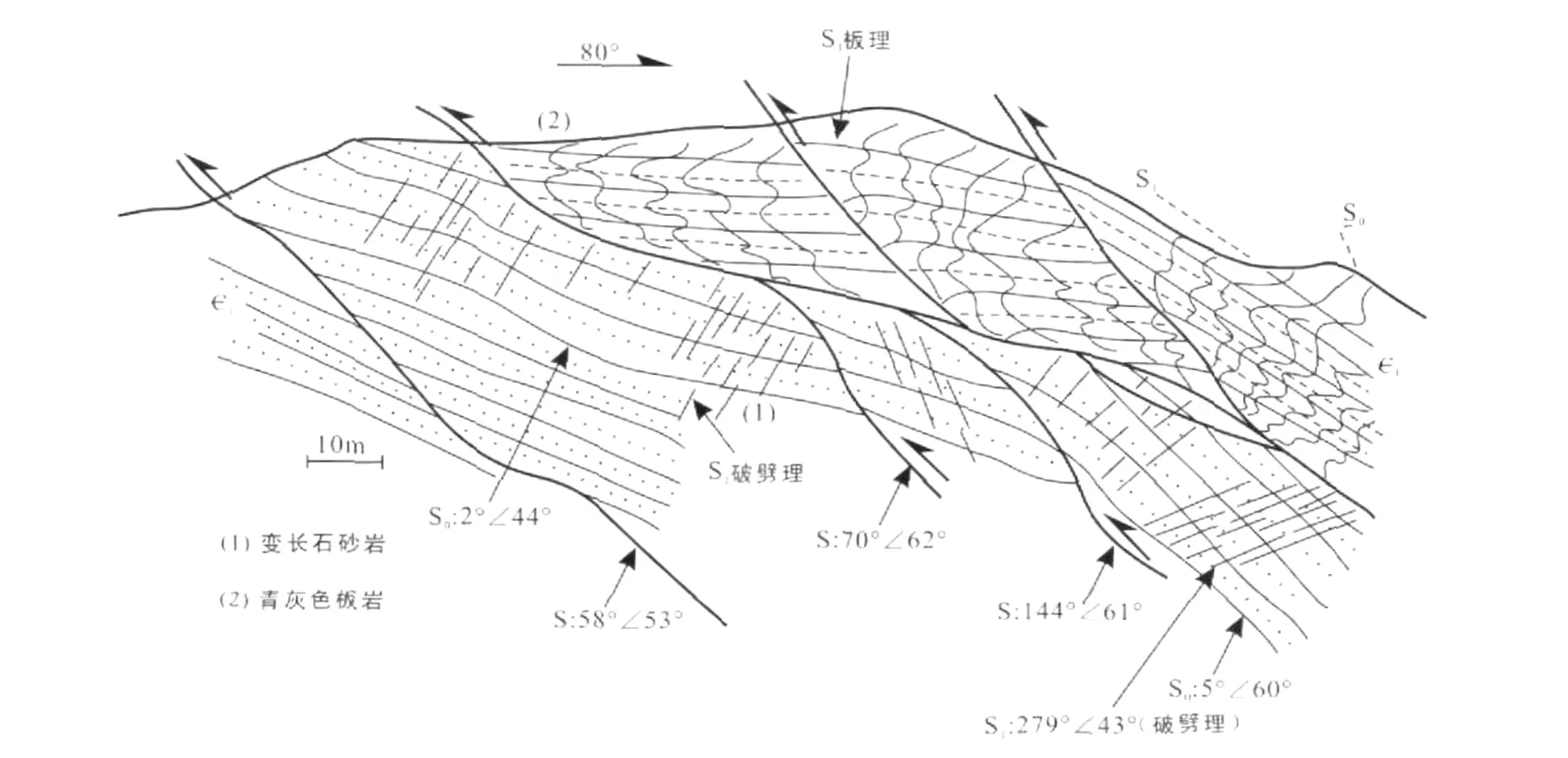

該區寒武系變形強烈,褶皺形態以緊密長條狀為主,北部次級褶皺北傾,南部次級褶皺南傾,構成一個大型復式背斜。巖層傾角陡,部分巖層直立或倒轉,形成倒轉褶皺,個別地段形成同斜褶皺。褶皺組合以對稱性褶皺為主,背斜、向斜同等發育,褶皺軸局部有NW、NE向,總體近于EW向展布(圖3)。褶皺軸束狀平行排列,并出現分枝狀褶皺。蒙山北側的褶皺軸面主體傾向NNE(圖3A-B),西側以下樸泉巖體為界,北段向NNE傾,南段向SSE傾(圖3C-D)。此處NE向的斷層被SN、NW向的斷層切割,說明NE向比SN、NW向的斷層形成要早,這些斷層切割泥盆及白堊系說明其形成時間至少為印支或燕山期。而且,廣西黃村鎮南西G321國道旁可見地層主體為寒武系(圖4),地層走向為近東西向,上部為青灰色板巖,有板理發育,下部為黃綠色變長石砂巖,破劈理強烈發育,且其形成之后又被后期改造,一系列向SW逆沖的坡平式斷層是由于后期NE-SW向的擠壓所致。這些逆沖斷層發育于S1板劈理之后,板劈理是該區復式褶皺的軸面劈理,是加里東期的產物,由此,進一步確定該區加里東期變形以褶皺為主,斷裂是后期疊加改造的產物。

此外,桂平附近的地層為上寒武統灰綠色中粗砂巖,板理發育(圖5)。寒武紀地層呈近EW走向是EW向褶皺的一部分,屬于加里東期的變形,而軸面S1的變形反映后來一次褶曲變形的疊加,另外還有走向NE,傾向NW向SE逆沖的高角度斷層發育。

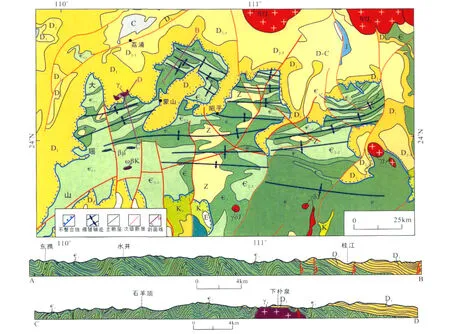

2.3 元寶山、越城嶺地區構造特征

三江-融安、壽城-屯秋、龍勝-永福三條斷裂是該區較大的區域性斷裂,控制著地層的沉積和褶皺形態的形成,斷面西傾,走向為近SN向,形成向東逆沖的疊瓦狀構造。

三江-融安斷裂帶及其以東地區,新元古界丹洲群發育厚2000m的細碧角斑巖,其中夾大量層狀、似層狀基性巖及少量中性和超基性巖;以西,丹洲群厚度突變為300~600m,未見海底火山巖,基性、超基性侵入體為數不多;震旦系厚度西厚東薄,碎屑巖西細東粗,與丹洲群正好相反。下石炭統則表現為西部較薄約1000余米,以碳酸鹽巖為主;東部較厚約2500m以上,砂、頁巖夾層顯著增多(白忠峰,2006)。這種多次蹺蹺板式的沉積變化反映了三江-融安斷裂兩側地殼結構的差異,說明該斷裂從雪峰期就開始發育,加里東期、印支期還有活動。

壽城-屯秋斷裂,北段寒武系向東逆掩在下泥盆統蓮花山組之上。斷層兩側,包括南部英山以北未見斷層出露的地帶,泥盆系、石炭系巖相變化明顯。斷層以東,下泥盆統那高嶺組夾白云巖,中泥盆統郁江階下段為頁巖,上泥盆統及下石炭統分別為硅質巖相和碎屑巖相;而該斷層以西,那高嶺組不夾白云巖,郁江階下段相變以砂巖為主,上泥盆統及下石炭統急劇相變為碳酸鹽巖③廣西壯族自治區地質局區域地質普查大隊.1967.1∶20萬融安幅區域地質測量報告書.。該斷裂帶對元古代和晚古生代地層的沉積巖性、厚度也具有明顯的控制,震旦系碎屑巖西部較細且厚,東部較粗且薄(白忠峰,2006),說明該斷裂在加里東期活動劇烈,在泥盆紀和石炭紀表現為正斷層。

圖4 廣西蒙山縣黃村鎮南西G321國道旁后期坡坪式逆沖構造改造加里東期構造素描圖(JX08-140點,GPS:N 24°03.791′,E 110°35.990′)Fig.4 Structural sketch showing flat-ramp thrust structures superposed on Caledonianfolds along Nationa Road G321,southwest Huangcun Town,Mengshan County,Guangxi(Station JX08-140)

圖5 廣西桂平市金田-紫荊公路旁寒武系兩幕褶皺及逆沖構造素描(JX08-151點,GPS:N 23°38.960′,E 109°58.466′)Fig.5 Structural sketch showing two-stage fold-andthrust structures in Cambrian strata a long the Jin tian-Zijing Road,Guiping City,Guangx i(Station JX08-151)

龍勝-永福斷裂帶,北段龍勝附近東側新元古界丹洲群中有少量基性-超基性侵入巖,西側卻有廣泛的中基性海底火山巖及基性-超基性侵入巖,表明其在雪峰期已具有深斷裂活動性質,已是重要的構造活動邊界(白忠峰,2006)。斷層東側永福至黃冕一帶,郁江階厚度約1500m,以頁巖為主,中泥盆統東崗嶺組-下石炭統厚度約400m,為泥灰巖、硅質巖、碎屑巖相;斷層西側和平墟一帶,郁江階厚度為960m,以砂巖為主,東崗嶺階-下石炭統厚達2000余米,為碳酸巖相③。但是,該斷裂對早古生代地層巖相沒有控制作用,說明斷裂可能于加里東運動后期再次活動,為正斷層,控制了兩側泥盆系、石炭系巖相、厚度的變化,使斷層西側沉降幅度較大,而龍勝-永福斷裂方向與印支期褶皺軸平行,說明在印支與燕山期繼續活動,表現為逆沖斷層。

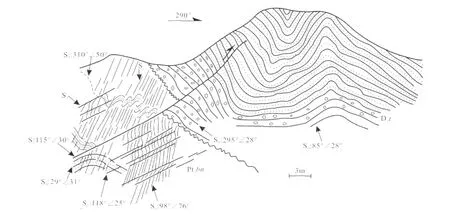

三江-融安斷裂西側是由(824±4)M a、(825±6)M a的元寶山花崗巖(李獻華,1999)為核部的復背斜,巖體中片麻狀構造形成NE走向的擠壓揉皺,存在切過片麻理的折劈理,說明825M a之后至少經歷了兩幕變形。通過40A r/39A r法測定該巖體的坪年齡為425~324M a(張桂林,2004),為變形年齡,說明元寶山卷入了加里東期變形。寒武系的褶皺軸向與巖體中韌性剪切帶的總體走向一致,均為NNE向(張桂林,2004),褶皺緊閉,褶皺軸面傾向NW,倒向SE,SE翼被三江融安斷裂切割(圖6A-B剖面),說明此褶皺為加里東晚期形成。

三江-融安斷裂與壽城-屯秋斷裂之間為寒武系組成的緊閉線狀褶皺,軸面傾向SE,倒向NW(圖6A-B),次級褶皺發育,出現分枝狀褶皺。褶皺軸呈NE向,軸線互相平行,方向性穩定,呈“川”字形排列。斷層多為逆沖斷層,斷距較小,對褶皺構造的完整性破壞不大。

龍勝-永福斷裂與壽城-屯秋斷裂之間主要褶皺呈NNW向“川”字型分布,NNW向的斷層和褶皺多被泥盆系角度不整合覆蓋。褶皺緊閉,褶皺軸面傾向SW,倒向NE(圖6C-D剖面),與融安東側的褶皺形成扇形結構。

龍勝-永福斷裂東側是由加里東期的苗兒山、越城嶺花崗巖體為核部的大型復背斜,該區有奧陶系出露且與下伏寒武系整合接觸。褶皺相對寬緩(圖6E-F剖面),呈NE、NNE走向。

這三個小區不同的加里東期角度不整合之下的褶皺軸跡變化如此之大,并非是加里東期的結果,因為泥盆系及其以上其它上古生界中的褶皺軸跡總體為NE向,且褶皺轉折端正是下古生界轉折部位,顯然下古生界中這種褶皺軸跡的轉變和后期構造疊加有關。除此后期褶皺影響外,上述三條斷裂對其影響也不容忽視。

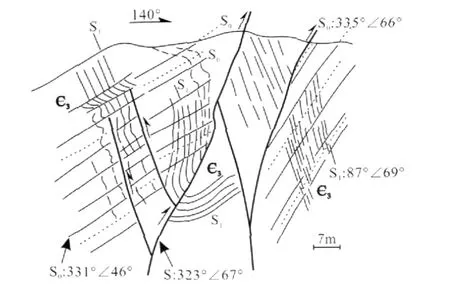

此外,加里東運動在該區形成了廣泛的角度不整合,在融安縣城北209國道旁(圖7),可見中泥盆統東崗嶺組高角度不整合在寒武紀地層之上,泥盆紀地層褶皺寬緩,軸面走向近SN向。寒武紀地層褶皺強烈,由S0:342°∠39°和S0:165°∠73°經赤平投影得褶皺樞紐為B2:254°∠2°,褶皺軸走向為NE,地層傾角較陡多為70~80°,有劈理發育且沒有穿過泥盆系,說明劈理是加里東期形成,存在一傾向NEE的高角度逆沖斷層。

融安縣北丹洲收費站北209國道旁下寒武統變形較為強烈(圖8),斷層主體向NW逆沖,有箱狀褶皺發育。存在三幕褶皺:第一幕褶皺為S0被彎曲成緊閉的褶皺F1,第二幕褶皺為S1被彎曲,形成較為寬緩的褶皺F2,第三幕褶皺F3為膝折構造,膝折走向為近SN向,與該區燕山晚期褶皺軸跡相同,推測形成較晚,為加里東期褶皺的后期疊加改造構造。由S0:130°∠60°和S0:296°∠70°經赤平投影得褶皺樞紐為B2:211°∠15°,走向為NNE。

圖6 元寶山、越城嶺地區構造綱要及剖面圖(據1∶250萬和1∶20萬地質圖④修改)Fig.6 Structuralout line map and profiles of the Yuanbaoshan-Yuecheng ling area

圖7 融安縣城北209國道2342公里程碑處角/度不整合素描(GX2007-036點,GPS:N 25°17.801′,E 109°25.102′)Fig.7 Structural sketch showing angular unconformity at Milestone 2342 km a long National Road 209,nor th Rongan County(Station GX2007-036)

圖8 融安縣北丹洲收費站北209國道2808公里碑處構造野外素描(GX2007-057點,GPS:N 25°26.289′,E 109°28.949′)Fig.8 Structural sketch at Milestone 2808 km a long Natinal Road 209,Danzhou Town,north Rongan County(Station GX2007-057)

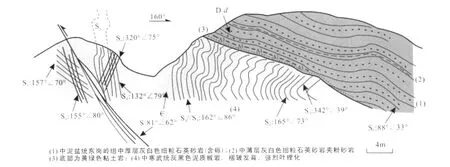

2.4 湘贛邊境地區加里東期構造特征

在江西高安市藍坊鎮可見角度不整合面之上為中泥盆統跳馬澗組(D2t),上部為紫紅色長石石英砂巖,下部以土黃色礫巖為主,構造特征為尖棱的向斜和背斜。不整合面之下為板溪群(Pt3bn)的紫紅色砂質板巖。二者呈高角度不整合接觸,不整合面被由SE向NW逆沖的斷層切割。板溪地層中變形強烈,有兩幕褶皺發生(圖9),第一幕褶皺為S0被彎曲成較寬緩的褶皺,第二幕褶皺為軸面劈理S1中的膝折構造,而跳馬澗組中僅有一幕廂狀褶皺。雖然我們很難確定板溪群中的變形是加里東期的還是印支期的,但我們可以肯定該區板溪群中較上古生界多一幕變形,這必然是加里東期的變形,且該區在加里東期遭受了剝蝕,形成了角度不整合,但角度明顯比南部變小,即加里東運動已波及到該區域,但強度明顯變小。

圖9 江西高安市藍坊鎮角度不整合野外素描(JX08-004點,GPS:N 28°22.794′,E 115°30.134′)Fig.9 Structural sketch showing angular unconformity at Lanfang Town,Gaoan City,Jiangxi(Station JX08-004)

以郴州-臨武斷裂為界,北西側為揚子地塊,南東側為華夏地塊,由于二者在加里東期沿該斷裂發生收縮擠壓,導致斷裂兩側褶皺形態和斷裂展布都有很大差異。由北往南、由東往西分別表現為:(1)永新北部的寒武系褶皺軸走向為NEE向,軸面傾向SE,倒向NW(圖10A-B剖面),說明此處受SE向NW的擠壓作用。(2)遂川北側的褶皺緊閉線狀分布,南端軸向近SSE向,向北呈弧形彎曲。(3)彭公廟北側以下古生界組成的緊閉褶皺和與軸線平行的沖斷層為構造形跡,軸向為NW。背斜核部由寒武系組成,向斜核部由上奧陶統組成。軸面陡傾斜或直立,部分褶皺倒轉。(4)汝城西側的寒武、震旦系褶皺軸向由NW逐漸轉為NWW,有與軸線平行的斷層發育,褶皺緊閉。背斜核部主要由震旦系組成,其兩側沉積的泥盆紀至二疊紀地層,形成NNE向褶皺形態,與下伏下古生界褶皺組成立交橋式結構,此地是褶皺疊加的經典之處。(5)崇義-大余一線、連平以東及韶關西側發育有近SN向的褶皺,主要由寒武、震旦系組成,褶皺緊閉,有與褶皺平行的斷層發育。(6)雙牌東側的褶皺主要為奧陶紀、志留紀地層,軸線為NE向,褶皺較為寬緩,次級褶皺發育,時有倒轉出現。奧陶系主要與下泥盆統不整合接觸,志留系主要與中泥盆統跳馬澗組不整合接觸。(7)九嶷山地區有寒武系、震旦系分布,邊界或被下、中泥盆統覆蓋,或受斷裂所局限。構造線略成弧形,自南西向北東,走向由NE逐漸遞變為NEE向乃至近EW向。構造形跡以強烈的同斜倒轉褶皺為主,軸面多向弧形構造的凹面傾斜,次級向斜較多,并有走向斷裂相伴隨。兩翼地層陡緩不一,一般NW翼較緩,SE翼較陡,周邊泥盆系褶皺為近SN向。但是,這種復雜性經分析表明都是印支期和燕山期改造的結果,因為角度不整合的角度和研究區南部相比相對較小。

3 加里東期構造變形成因分析和時空變化

3.1 廣西地區EW向構造成因分析

郁南運動在廣西云開地區最主要的表現是:岑溪縣筋竹至廣東郁南一帶,奧陶系底部或下部礫巖中含有變質的砂、頁巖和花崗巖的礫石;博白縣黃陵一帶,下奧陶統下部有厚達數百米的含礫石長石砂巖;大明山地區下奧陶統底部亦有厚45m的礫巖存在(廣西壯族自治區地質礦產局,1985)。丘元禧(1993)在廣東的德慶和郁南一帶也發現寒武系和奧陶系之間有明顯間斷,奧陶系底部的羅洪組以礫巖為主,厚達500m,不整合于下伏地層之上。

此外,在云開大山地區測得下古生界混合巖、混合花崗巖同位素年齡值為487~552M a,時間與該運動相當接近(廣西壯族自治區地質礦產局,1985);云開大山綠片巖和變粒巖的Rb-Sr等時線年齡為487M a,同時,發育逆掩斷層系和同斜褶皺(丘元禧,1993);云開大山寒武系類復理石建造發生了綠片巖相的區域變質作用,形成絹云母及黑云母兩個變質礦物帶(廣東信宜合水片巖、變粒巖Rb-Sr等時線年齡為(487±24)M a),而奧陶志留系卻沒有發生這種變質(楊樹鋒,1987),受混合巖化地層主要是寒武系和云開群;化州楊梅混合花崗巖的Rb-Sr全巖等時線年齡為(510±12)M a(楊樹鋒,1987),這些測年數據都說明該區存在加里東早期的區域變質作用和區域混合巖化作用。

圖10 湘贛邊境地區構造綱要及剖面圖(據1∶250萬和1∶20萬地質圖⑤修改)Fig.10 Structural outline map and profile of the Hunan-Jiangxiborder area

據丘元禧(1993)研究,郁南運動形成云開地區由南向北的推覆構造,沿古斷裂帶發生的混合巖化時限為510M a左右,即寒武紀末-奧陶紀初。在廣東羅定泗淪、扶合一帶,混合巖化以前的近平臥褶皺和折疊層的走向為EW,軸向北傾,如扣除疊加的燕山期自北向南的逆沖推掩的改造,復原后的軸面向南傾,這說明是自南向北推掩的。通過同位素年代學和構造形跡研究,也發現云開地塊加里東早期以南北向水平擠壓變形為主(邵建國等,1995;彭少梅和伍廣寧,1996),這和大明山-大瑤山地區近EW向的寒武系線形褶皺帶相一致。

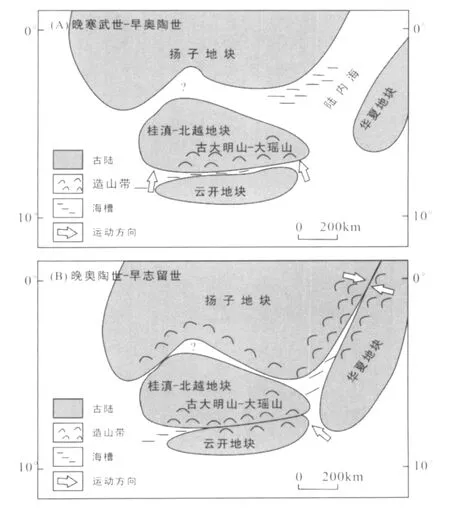

通過以上資料可以看出,加里東早期的郁南運動是云開地塊由南向北的擠壓推覆引起的,該運動使云開地區褶皺隆升,海域范圍縮小。大明山、大瑤山寒武系近EW向的褶皺隆起帶便是在此時形成的(劉博等,2009)。桂北九萬大山、元寶山一帶只出現一些寬緩的EW向褶皺并且只見寒武系出露而無奧陶系分布。圖6E-F剖面中寒武系與奧陶系呈整合接觸也可以說明加里東早期郁南運動并未影響到桂東北的越城嶺一帶,此外,南盤江坳陷、桂中坳陷內僅部分地區有寒武系出露,缺失奧陶系和志留系也是郁南運動的重要表現,欽州-玉林地區也在該運動中出現凹陷。但是,圖6E-F剖面中也可見泥盆系下部的下古生界還是卷入了變形,說明這里是加里東晚期變形的產物,也可以推斷加里東期變形是逐漸由南向北拓展的。

3.2 桂東北及湘贛邊境地區NE-NNE向加里東期構造成因分析

盧華復(1962)和Guo etal.(1989)都在贛南崇義大余山區發現晚奧陶世沙村群底礫巖不整合于寒武系或震旦系之上。此外,郝杰和楊美芳(1993)在該區還發現了大量陽嶺礫巖,在贛南祟義陽嶺地區,中泥盆統跳馬澗組紅色砂巖與震旦系-下古生界淺變質巖系之間發育著-套紫紅色含礫砂巖和礫巖,厚度在1~100m不等,根據牙形石等微古資料,將該套礫巖的地層時代定為志留紀。龔由勛和孫存禮(1996)進一步描述了陽嶺礫巖的地層層序、巖性、沉積構造、古生物化石等,判斷其成巖時代也為志留紀。

通過龔由勛和孫存禮(1996)所測的崇義、大余兩地的剖面可以看出,陽嶺礫巖上部地層產狀平緩,與上覆泥盆系產狀差別不大,但與下伏下寒武統高角度不整合。因此,可以判斷導致陽嶺礫巖形成的造山運動在早志留世后期可能已弱化,志留紀后期和泥盆紀早期并無明顯造山運動的證據(吳浩若,2000a)。

陽嶺礫巖主要分布于華夏地塊和揚子地塊的結合帶,其形成原因可能是在晚奧陶世的后期(龔由勛和孫存禮,1996),華夏地塊向北與揚子地塊發生陸內碰撞拼合。陽嶺礫巖是加里東造山帶中的一套磨拉石相沉積,它的發現及其形成時代可以證實,東南地區應發育有加里東晚期陸內造山帶。

陳旭和戎嘉余(1999)根據湖南大庸-桃源-桃江-祁東一線奧陶系-志留系的地層工作,提出碎屑楔的出現時代從晚奧陶世卡拉道克晚期開始由SE向NW逐漸變晚,代表廣西運動的擴展過程,運動結束于早志留世特里奇末期。崇義在祁東的東南,卡拉道克期的沙村群已出現粗碎屑沉積,與湖南的情況一致。這是華夏地塊和揚子地塊擠壓作用開始的標志(吳浩若,2000a)。

云開地區作為晚加里東期造山幕構造-變質-巖漿事件年限的同位素年齡值為445M a左右(丘元禧,1993;葉伯丹,1989),正相當于晚奧陶世。勞秋元等(1997)和覃小鋒等(2007)也分別提供了極為相近的447M a、450M a的構造-熱變質年代數據。而華夏古陸其它地區在440~400M a也發生過強烈的構造-巖漿熱事件,對應加里東晚期強烈的推覆變形事件(楊樹鋒和陳漢林,1995;舒良樹等,1999;舒良樹,2006)。在贛南、南嶺、云開大山地區發現了大量鋯石U-Pb年齡為460~380M a的強過鋁質S型花崗巖,絕大多數為板內花崗巖或碰撞型花崗巖(舒良樹等,2008)。W ang etal.(2007)在華南地區所測的加里東花崗巖體的年齡也主要集中在400~450M a,對應晚奧陶世到志留紀這一時間段,這些巖體整體呈面狀分布,且地球化學測試結果表明為殼源S型花崗巖,無洋陸俯沖碰撞屬性與帶狀控制特點,說明是陸內碰撞造山事件的結果。根據湘贛桂地區加里東期地層的沉積古地理特征研究表明,在郴州-臨武斷裂帶兩側的加里東期沉積不存在兩大古地理體系的截然跳相現象,而是表現為兩側沉積相帶的指狀交叉、過渡或完全相同、統一的巖相古地理單元(張鵬飛,2009),說明在加里東期揚子地塊與華夏地塊間沒有大洋相隔,也不可能存在陸-陸碰撞造山事件。

廣西運動存在的其它依據是:廣西泥盆系普遍呈角度不整合超覆于下古生界及其它老地層的不同層位上,在大瑤山、大明山和西大明山等地,下泥盆統蓮花山組與寒武系或奧陶系接觸;桂西德保至隆林一帶,郁江組與寒武系接觸;在桂北地區,中泥盆統信都組或東崗嶺組甚至上泥盆統超覆于寒武系及其它老地層之上(廣西壯族自治區地質礦產局,1985)。而吳浩若(2000a)通過分析泥盆系蓮花山組下面的礫巖認為其不是磨拉石,而且很可能只有沉積間斷,沒有不整合,蓮花山組及相應地層不是磨拉石建造,廣西運動在志留紀末發生就失去了重要依據。他認為廣西運動并非來自揚子地塊和華夏地塊的碰撞,很可能是云開地塊和桂滇地塊在寒武紀末-早奧陶世初會聚的結果。而揚子地塊和華夏地塊的會聚過程應發生于晚奧陶世-早志留世(陳旭和米切爾,1996),主要影響湘贛地區,志留紀末,廣西地區可能并無造山運動。廣西運動的規模與范圍均有限,并未導致早古生代地層發生普遍的緊閉褶皺(戎嘉余和陳旭,1987)。

所以,根據前人的研究可以推測,華夏與揚子地塊收縮擠壓的時間主要集中在晚奧陶世-早志留世,時間上對應崇余運動,屬于加里東運動晚期,該運動是陸內造山運動。運動的結果產生了許多與這一時間相對應的花崗巖體、泥盆系底部的礫巖以及早古生代地層中的一些NE-NNE向的褶皺帶,主要分布在湘贛兩省及廣西東北部的元寶山、越城嶺一帶。湘贛邊境地區也存在一些NW、NWW向的下古生界褶皺,而震旦紀到早奧陶世秦嶺板塊處于構造的擴張期(張國偉等,1996),所以湘贛邊境地區這些NW、NWW向的褶皺可能是由于秦嶺大別地塊與揚子地塊的擠壓作用所形成的早期構造形跡。云開地區受晚加里東運動的影響,也發生了一些構造-變質-巖漿熱事件。

3.3 加里東期變形的時空變化

通過以上分析可以得出,大明山、大瑤山地區近EW向的寒武系褶皺是云開地塊在晚寒武世-早奧陶世由南向北推覆擠壓而形成的,該事件與郁南運動相對應。而桂東北元寶山、越城嶺地區、湘贛邊境地區NE-NNE向早古生代地層的褶皺、云開地區的構造-巖漿熱事件以及華南大量加里東期花崗巖體的形成都是由于華夏地塊與揚子地塊在晚奧陶世-早志留世沿郴州臨武斷裂收縮擠壓的結果,該事件與崇余運動相對應。湘贛邊境地區NE-NNE向的下古生界褶皺又對早期形成的NW、NWW向的褶皺進行了疊加改造。據此說明加里東期運動是由南向北、由東向西逐漸拓展,變形強度由強到弱。

4 動力學模型

加里東運動距今年代較遠,當時各地塊的準確位置很難確定。前人的研究認為,早古生代云開地區應該當作揚子板塊的東南部(Wang and Mo,1995),一個獨立的島弧型地塊(張伯友和俞鴻年,1994;吳浩若等,2001)。通過古地磁研究,前震旦紀時中國南方為統一板塊,古緯度大約在南緯20°,震且紀開始揚子和華夏兩個板塊逐漸拉張分開(劉寶珺等,1993),揚子地塊在中寒武世應該位于南半球低緯度地區(白立新等,1998),奧陶紀至早志留世揚子地塊的旋轉運動不明顯,主要表現為向南的平移(朱日祥等,1998),同時,華夏地塊向北西漂移,華南裂谷盆地發生收縮運動,揚子地塊相對華夏地塊的東北部最早結合(白立新和朱日祥,1996),中奧陶世至志留紀華夏地塊和揚子地塊碰撞在一起(劉寶珺等,1993)。

根據上述古地磁資料、吳浩若(2000b)的古地理資料和本文變形規律分析,推測其陸內塊體拼合的動力學過程如下。

加里東運動的早期,云開地塊由南向北運動與桂滇-北越地塊發生碰撞(圖11A),在大明山、大瑤山地區形成了近EW向的寒武系褶皺,該運動還使云開地區褶皺隆升,陸內海域范圍縮小,桂北九萬大山、元寶山一帶只見寒武系出露而無奧陶系分布,此時該區可能出現一些寬緩的近EW向褶皺。

圖11 加里東期陸內塊體拼合模式圖(據吳浩若,2000b修改)Fig.11 Schematic diagrams of assembly of Caledonian blocks

加里東運動的晚期,華夏地塊由南東向北西運動與揚子地塊發生收縮擠壓(圖11B),該運動是陸內造山運動。運動的結果產生了許多與這一時間相對應的花崗巖體、泥盆系底部的礫巖以及湘贛兩省及廣西東北部的元寶山、越城嶺一帶一些NE-NNE向的褶皺帶。云開地區受該運動的影響,只發生了一些構造-變質-巖漿熱事件。

前震旦紀華夏與揚子不是同一大地構造單元,巖石組合不能對比,從晚泥盆世開始二者的巖石組合類型才基本一致,反映加里東期構造事件后,各地塊碰撞拼合,一個統一的中國南方古地理格局才真正形成(舒良樹,2000)。

5 結 論

綜上所述可以得出以下結論:(1)加里東期運動是陸內造山運動,總體構造線方向為近EW向,其間也有NE-NNE向的褶皺出現,是后期改造的結果;(2)晚寒武世-早奧陶世云開地塊由南向北推覆與桂滇-北越地塊擠壓形成了大明山、大瑤山地區近EW向的寒武系褶皺;(3)晚奧陶世-早志留世華夏地塊與揚子地塊的收縮擠壓形成了桂北元寶山、越城嶺地區,湘贛邊境地區NE-NNE向的早古生代地層的褶皺,華南大量面狀分布的加里東期花崗巖體,并產生了云開地區的構造-巖漿熱事件,而且這一收縮擠壓是屬于陸內造山事件而不是前人所說的洋陸俯沖事件和陸-陸碰撞造山事件;(4)加里東運動是先由南向北、后由東向西逐漸拓展,變形強度由強到弱。

致謝:感謝李師湯老師在論文寫作過程中提出寶貴的建議,感謝兩位審稿人及編輯部老師提出的修改意見!

陳洪德,侯明才,許效松,田景春.2006.加里東期華南的盆地演化與層序格架.成都理工大學學報(自然科學版),33(1):1-8.

陳世悅,張鵬飛,楊懷宇.2009.湘西北江坪地區志留系風暴沉積特征及意義.古地理學報,11(1):51-57.

陳旭,米切爾.1996.塔康運動與廣西運動的地層學證據.地層學雜志,20(4):305-324.

陳旭,戎嘉余.1999.從生物地層學到大地構造學——以華南奧陶系和志留系為例.現代地質,13(4):385-388.

陳旭,戎嘉余,D B Row ley,張進,張元動,詹仁斌.1995.對華南早古生代板溪洋的質疑.地質論評,41(5):389-400.

龔由勛,孫存禮.1996.贛西南加里東造山帶磨拉石相沉積的發現.中國區域地質,(2):108-113.

廣西壯族自治區地質礦產局.1985.廣西壯族自治區區域地質志.北京:地質出版社:656-657.

郭福祥.2000.華南東部震旦-志留紀大地構造屬性.華南地質與礦產,(1):39-42.

郝杰,楊美芳.1993.東南地區磨拉石地層及其大地構造意義//李繼亮主編.東南大陸巖石圈結構與地質演化.北京:冶金工業出版社:55-58.

勞秋元,葉真華,胡世玲.1997.云開群硅質巖的40A r/39A r年齡及其地質意義.地球科學,18(增刊):98-101.

李獻華.1999.廣西北部新元古代花崗巖鋯石U-Pb年代學及其構造意義.地球化學,28(1):1-9.

劉寶珺,許效松.1994.中國南方巖相古地理圖集.北京:科學出版社:10-11.

劉寶珺,許效松,潘杏南,黃慧瓊,徐強.1993.中國南方大陸沉積地殼演化與成礦.北京:科學出版社:9-124.

劉博,李三忠,周永剛,金寵,戴黎明,劉麗萍,王濤,王建,郝義,劉恩山.2009.桂北河池-宜州斷裂帶構造特征及其演化:柳城段淺部到深部結構的啟示.大地構造與成礦學,33(4):488-496.

盧華復.1962.贛南崇余山區前泥盆紀地層中角度不整合的發現及其意義.南京大學學報(地質學版),(l):75-87.

莫柱孫,葉伯丹,潘維組.1980.南嶺花崗巖地質學.北京:地質出版社:4-6.

彭少梅,伍廣寧.1996.云開地塊的構造演化及其動力學特征.廣東地質,11(2):39-45.

蒲心純,周浩達,王熙林,羅安屏,李善姬,王劍,葉紅專,潘杏南,曾若蘭,黃志英,林明.1993.中國南方寒武紀巖相古地理與成礦作用.北京:地質出版社:10-16.

覃小鋒,王核,鐘鋒運,周府生,胡貴昂,李廣寧,謝凌鋒,周開華,潘藝文.2007.桂東南云開巖群斜長角閃巖的變質作用PT軌跡及其動力學意義.大地構造與成礦

白立新,吳漢寧,朱日祥,郭斌,呂建軍.1998.揚子地塊中寒武世古地磁新結果.中國科學(D輯),28(增刊):57-62.

白立新,朱日祥.1996.揚子地塊古生代大地構造演化及古地磁學研究綜述.地球物理學進展,11(3):109-116.

白忠峰.2006.桂中坳陷構造特征及其與油氣關系.中國地質大學(北京)碩士論文:20-22.學,31(2):234-244.

丘元禧.1993.云開大山及其鄰區構造演化//丘元禧,陳煥疆主編.云開大山及其鄰區地質構造論文集.北京:地質出版社:1-11.

任紀舜.1990.論中國南部的大地構造.地質學報,(4):275-287.

戎嘉余,陳旭.1987.華南晚奧陶世的動物群分異及生物相、巖相分布模式.古生物學報,26(5):507-535.

邵建國,彭少梅,彭松柏.1995.云開地區前海西期構造演化的同位素年代學特征.廣東地質,10(2):41-50.

舒良樹.2006.華南前泥盆紀構造演化:從華夏地塊到加里東期造山帶.高校地質學報,12(4):418-431.

舒良樹.2000.華夏古陸探討∥中國古陸塊構造演化與超大陸旋回專題學術會議:37-38.

舒良樹,盧華復,賈東,夏菲,福赫.1999.華南武夷山早古生代構造事件的40A r/39A r同位素年齡研究.南京大學學報(自然科學),35(6):668-674.

舒良樹,于津海,賈東,王博,沈渭洲,張岳橋.2008.華南東段早古生代造山帶研究.地質通報,27(10):1581-1594.

萬方,尹福光,許效松,陳明,周明輝,鐘端,謝剛平.2003.華南加里東運動演化過程中烴源巖的成生.礦物巖石,23(6):82-86.

王淼,舒良樹.2007.武夷山新元古代蛇綠混雜巖巖石地球化學特征.中國地質,34(4):572-583.

吳浩若.2000a.重新解釋廣西運動.科學通報,45(5):555-558.

吳浩若.2000b.廣西加里東期構造古地理.古地理學報,2(l):82-88.

吳浩若,鄺國敦,王忠誠.2001.志留紀以來的云開地塊.古地理學報,3(3):32-40.

許靖華.1987.中國南方板塊構造.廣西地質,(2):1-9.

許靖華,何起祥.1980.薄殼板塊構造模式與沖撞型造山運動.中國科學(A輯),(11):1081-1089.

楊森楠.1989.華南裂陷系的建造特征和構造演化.地球科學,(1):29-36.

楊樹鋒.1987.成對花崗巖帶和板塊構造.北京:科學出版社:1-98.

楊樹鋒,陳漢林.1995.閩北早古生代島弧火山巖的發現及其大地構造意義.地質科學,30(2):105-116.

葉伯丹.1989.兩廣云開地區同位素地質年齡數據及其地質意義.廣東地質,4(3):39-56.

尹福光,許效松,萬方,陳明.2001.華南地區加里東期前陸盆地演化過程中的沉積響應.地球學報,22(5):425-428.

殷鴻福,吳順寶,杜遠生,彭元橋.1998.華南是特提斯多島洋體系的一部分.地球科學,24(1):1-12.

余開富,王守德.1995.貴州南部的都勻運動及其古構造特征和石油地質意義.貴州地質,12(3):225-232.

張伯友,俞鴻年.1994.粵西海西-印支碰撞帶深層次推覆構造.北京:地質出版社:120-122.

張芳榮,舒良樹,王德滋,于津海,沈渭洲.2009.華南東段加里東期花崗巖類形成構造背景探討.地學前緣,16(1):248-260.

張桂林.2004.揚子陸塊南緣(桂北地區)前泥盆紀構造演化的運動學和動力學研究.中南大學博士論文:117-123.

張鵬飛.2009.中揚子地區古生代構造古地理格局及其演化.中國石油大學博士論文:121-147.

張國偉,孟慶任,于在平,孫勇,周鼎武,郭安林.1996.秦嶺造山帶的造山過程及其動力學特征.中國科學(D輯),26(3):193-200.

周維博.2005.廣西西大明山隆起構造特征及其與周緣盆地的關系.中國地質大學(北京)碩士論文:10-30.

朱日祥,楊振宇,吳漢寧,馬醒華,黃寶春,孟自芳,方大鈞.1998.中國主要地塊顯生宙古地磁視極移曲線與地塊運動.中國科學(D輯),28(增刊):1-16.

Guo L Z,ShiY S and Lu H F.1989.The Pre-Devonian tectonic patterns and evolution of South China.J SE Asian Earth Science,3(1-4):87-93.

Ting V K.1929.The o rogenicmovements in China.Bu lletin of Geologica l Society of China,8(2):151-170.

W ang H Z andM o X X.1995.An outline of the tectonic evolution of China.Episodes,18(1-2):6-16.

W ang Y J,FanW M,Zhao G C,Ji S and Peng T P.2007.Zircon U-Pb geochronology of gneissic rocks in the Yunkai massif and its implications on the Caledonian event in the South China B lock.Gondwana Research,12:404-416.

Zheng Y F,W u R X,W u YB,Zhang SB,Yuan H L and W u F Y.2008.R iftm elting of juvenile arc-derived crust:Geoche micalevidence from Neoproterozoic volcanic and granitic rocks in the Jiangnan Orogen,South China.Precambrian Research,163:351-383.

Abstract:This paper selects some regions with many typical Lower Paleozoic strata and intensive Caledonian orogeny.The regions mainly include the Yuanbaoshan-Yuechengling,Dam ingshan-Dayaoshan,Yunkaimountains areas in GuangxiProvince,as well as the Hunan-Jiangxi border area.By the description and analysisof the folds and fractures in these regions,it show s that the E-W-striking Cambrian fold belts in the Damingshan-Dayaoshan area were caused by the Late Cam brian-Early O rdoviciannappe thrusting and pushing of the Yunkai B lock from south to north.However,the NE-NNE-striking fold belts of Lower Paleozoic strata in the Yuanbaoshan-Yuechengling area and Hunan-Jiangxiborder areaw ere caused by the Late Ordovician-Early Silurian collision between the Cathaysian B lock to the Yangtze B lock along the Chenzhou-Lingwu fault zone.Moreover,this shortening wasneither related to ocean-subduction nor continent-continent collisional event,but the intracontinental orogenesis.The Caledonian Movement was gradually propagated from south to north at early stage and from east to westatlate stage,and the deformation strength increased from south to north.

Keywords:Caledonian orogeny;Yunkaiblock;nappe thrust;Yangtze block;Cathaysian block;intracontinental orogeny

“第三屆構造地質與地球動力學學術研討會(構造論壇)”成功召開

由中國地質學會構造地質與地球動力學專業委員會和國家自然科學基金委員會等25個單位發起、中國科學院廣州地球化學研究所承辦、廣東省科學技術協會和廣東省礦物巖石地球化學學會協辦的“第三屆構造地質與地球動力學學術研討會(構造論壇)”于2010年3月25~28日在廣州珠江賓館成功召開。許志琴、鐘大賚、張國偉、金振民、鄭永飛等院士和國家自然科學基金委員會、中國科學院和廣東省科協等單位主管領導以及來自47個科研、高校與企業單位的國內同行與澳大利亞、新西蘭、香港、臺灣等國家和地區的代表400多人參加了會議。

該次會議組織了朱光、林偉、Yanhua Zhang和趙振華四位教授針對構造地質學野外研究方法、構造地質學前沿研究動態及其與相關學科交叉等熱點問題開展了會前講座,有許志琴、張國偉、鄭永飛、張培震、章軍鋒、劉少峰、劉靜和張波八位老中青科學家就構造地質學的不同研究領域做了大會報告,另有180位專家分別就“克拉通破壞的構造-巖漿制約”、“華南大地構造與演變”、“中亞增生造山作用與燕遼構造帶”、“青藏高原隆升及其構造巖漿作用”、“盆山耦合與油氣構造”、“構造成礦與礦產資源”、“新構造與自然災害”等匯報了其最新研究成果并進行了廣泛熱烈討論。會議也就未來5~10年構造地質學的發展方向開展了卓有成效的研討。最后經會議專家推選產生了13位優秀研究生學術報告以鼓勵其出色研究。

第三屆構造地質與地球動力學會議的成功召開為國內從事構造地質學研究的廣大專家、學者,特別是年青人提供了一個很好的交流與學習機會,為更好“把握國內構造地質動態,增進專家學者之間的相互了解,提升我國構造研究水平”提供了良好機遇,將極大地促進我國構造地質學研究的發展。

會后,會議組織者與《大地構造與成礦學》編輯部將選取部分與會論文,結集出版。

(會務組報道)

Ca ledon ian Structural Characteristics and Mechanism in Hunan-Jiangxi-Guangx iProvinces

HAO Yi,LISanzhong,JIN Chong,DAILiming,LIU Bo,LIU Liping and LIU Xin

(MOE Key Lab of Submarine Geosciences and Prospecting Technique/College ofM arine Geoscience,Ocean University of China,Qindao 266100,Shandong,China)

P542

A

1001-1552(2010)02-0166-15

2009-07-22;改回日期:2009-10-14

中國石化總公司重大科技攻關項目“中國南方(中上揚子)大陸構造與海相油氣前景(G0800-06-ZS281)”資助。

郝義(1982-),男,碩士研究生,從事盆地構造分析研究。Email:chhy0533@163.com 通訊作者:李三忠,Email:sanzhong@ouc.edu.cn

①該圖是以1∶20萬地質圖為底圖和野外資料編制的,所以褶皺軸較密集;而文章后面的圖2、圖3、圖6、圖10是根據1∶250萬地質圖繪制的,以反映該區總體構造輪廓,所以褶皺軸較為稀疏。

②廣西壯族自治區地質局區域地質普查大隊.1965.1∶20萬地質圖(荔浦幅).

④廣西壯族自治區地質局區域地質普查大隊.1967.1∶20萬地質圖(融安幅、興安幅).

⑤江西省地質局區域地質測量隊.1966.1∶20萬地質圖(永新幅).