黑龍江省旱情分中心試點項目設計綜述——國家防汛抗旱指揮系統試點工程項目

安云凱,侯松巖

(1.蘿北縣水務局,黑龍江蘿北154200;2.黑龍江省防汛抗旱保障中心,哈爾濱150001)

近年來,黑龍江省干旱災害愈加頻繁,影響范圍擴大,造成損失也愈加嚴重,尤其是近幾年來受氣候等多種因素的制約,旱情形勢更加嚴峻,直接影響到城鄉供水安全、糧食安全和經濟社會的可持續發展。黑龍江省旱情分中心試點項目是國家防汛抗旱指揮系統一期工程黑龍江省抗旱決策指揮系統一項重要的試驗工程,通過我省部分地區墑情信息采集和網絡系統傳輸工程建設,對旱情進行實時的監測、分析、預警,能夠為工農業生產提供較為準確的旱情數據信息,正確指導抗旱工作的及時有效開展,減輕干旱的危害。

1 試點建設的設計目標

1)完成哈爾濱市、綏化市墑情監測基本數據采集系統的建設,建設2個旱情分中心固定信息采集區、移動信息采集點的地理勘測、土建及設備儀器的安裝調試及所屬14個固定墑情站、移動墑情監測站的定位、地理勘測、土建及設備儀器的安裝、調試、運行。

2)完成哈爾濱市、綏化市墑情信息傳輸網絡的建設。完成2個旱情分中心計算機網絡硬件設備的安裝、調試及系統的集成,14個旱情信息站墑情信息接收和傳送設備的安裝、調試。

3)完成省旱情信息監測中心、省旱情信息中心的旱情監測網絡墑情接收設備及系統的安裝與調試,保證地、市、縣旱情監測點的數據采集、接收、解碼、糾錯、入庫與監視的正常運行,為旱情信息管理、決策分析提供必要的、準確的基礎數據。

2 試點項目系統構成

黑龍江省旱情分中心試點項目有3個組成部分:①旱情監測決策分析系統;②旱情信息網絡傳輸系統;③旱情信息采集系統。由于現代土壤水分監測儀器的自動監測、定位、傳輸等功能的集成化研發,旱情信息采集系統與網絡傳輸系統緊密聯系,互相交叉。

2.1 旱情監測決策分析系統結構

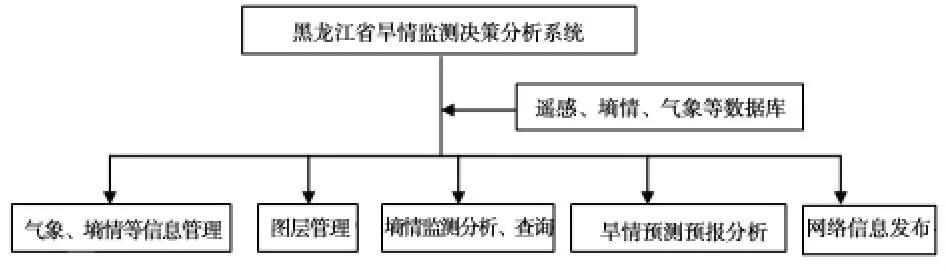

黑龍江省旱情監測決策分析系統由監測預報、信息管理、數據庫維護、網絡發布4個子系統組成,數據庫包括水資源、水利工程、土壤墑情、氣象、城市抗旱、生態環境、地方經濟、旱情信息、土地利用等信息。該系統的功能結構如圖1。

圖1 旱情監測決策分析系統功能結構圖

2.2 旱情監測傳輸網絡系統結構

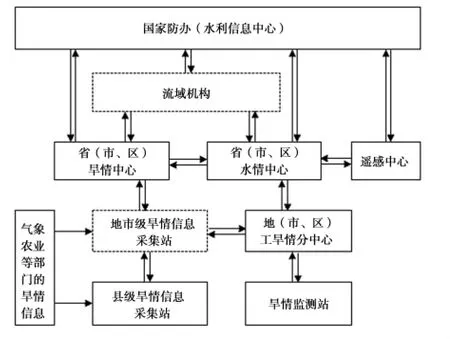

1)網絡結構。本工程信息傳輸采用兩種方式,固定墑情站點采集的墑情信息通過GSM網以短信的形式實時傳到縣信息站、市分中心、省監測中心和省旱情信息中心;縣信息站、市分中心、省監測中心和省旱情信息中心相互間通過計算機網絡傳輸信息。根據本工程的建設范圍和需實現的功能的需要,計算機網絡系統主要由地區網(省級廣域網)和分中心部門網(分中心內部局域網)構成,網絡結構見圖2。

2)組網方式。地區網采用星型結構,中心結點設在省中心,逐級向下延伸。省中心通過骨干網與國家防辦相連,與2個分中心和14個縣級站互連的主信道采用省政務信息網(10M ATM),備用信道采用公網ADSL(不對稱2M)或PSTN(56K)信道;與14個縣級站互連的主信道采用公網ADSL(不對稱2M),備用信道采用PSTN(56K)信道。部門網采用100M交換到桌面的以太網技術組建。全網網絡互聯協議采用TCP/IP協議,采用Internet/Intranet運行模式。

3)IP地址。采用私有地址和公用地址混合編址方案進行。私用地址統一采用A類10.23.X.X。

2.3 旱情信息采集系統

旱情信息采集系統主要由固定墑情監測站、移動墑情監測點和旱情信息站組成,其任務就是監測和傳送我省哈爾濱、綏化地區的土壤旱情,監測指標主要是土壤相對濕度,原則上每個市縣設一個旱情信息站,每個信息站下設1個固定旱情監測站和1個移動旱情監測點。1個全省旱情信息中心站、1個全省旱情監測中心、2個旱情信息分中心、14個縣市信息站、14個固定監測站、14個移動監測站。該系統的功能結構如圖3。

圖2 網絡監測傳輸網絡系統結構圖

圖3 旱情信息采集系統結構圖

3 試點項目系統設備設施配置

3.1 旱情監測決策分析系統設備設施配置

1)應用的軟硬件環境。軟件環境Windows NT;硬件環境:PC機,最低配置為 內存256M,CPU主頻 166M,GeForceⅢPI200以上的顯卡,1M以上的通信傳輸寬帶線路。該系統的設施配備如表1。

2)編碼語言與軟件開發工具。信息管理模塊VB6.0、Supermap,旱情遙感監測與預報模塊ArcView、VB,旱情遙感監測模型率定MATLAB,墑情預報模型與參數率定Fortran、VB,數據庫維護模塊SQL Server、VB。

3.2 旱情信息網絡傳輸系統設備設施配置

分3個不同層次類型進行網絡配置,即省中心網絡配置、旱情信息分中心網絡配置、縣(市)防辦網絡配置。

1)黑龍江省中心網絡配置。一期工程建設中主要配置數據接收設備。其他必須網絡、計算機、通信等設施暫時與防汛指揮系統設備共用。詳見表2。

表1 黑龍江省旱情決策系統軟件系統配置表

表2 黑龍江省旱情信息中心設備配置表

2)地市信息分中心網絡配置。網絡操作系統選Windows 2000 Server,配置數據庫系統、防病毒軟件和一定的應用軟件。硬件設備主要配置交換機、服務器、UPS不間斷電源和微機工作站等。

3)縣(市)信息站設備配置。本次縣(市)信息站主要配備數據接收控制前置機和數據處理用計算機,不組建部門網。

3.3 旱情信息采集系統設備設施配置

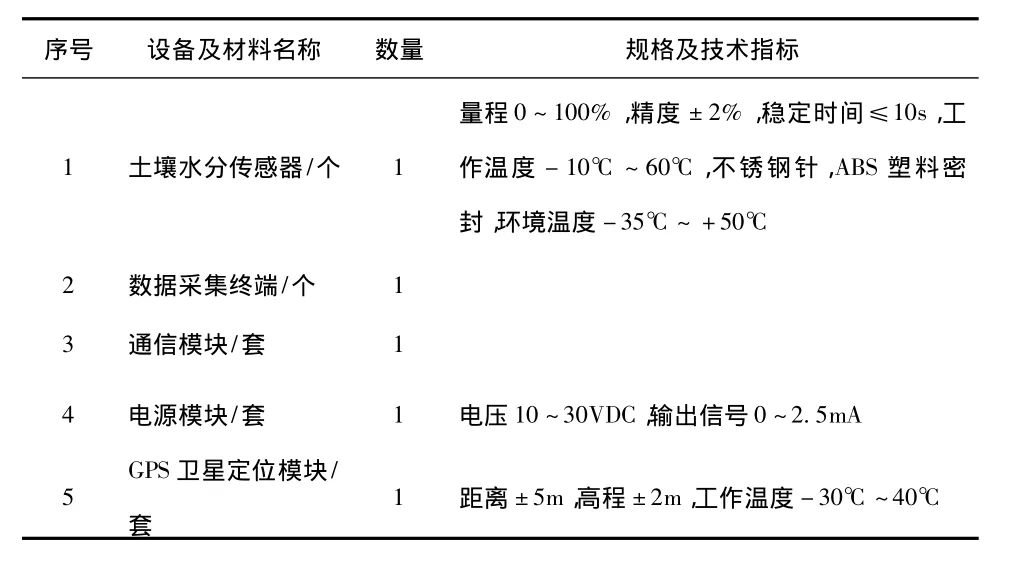

旱情信息采集系統由固定墑情監測站、移動墑情監測點及旱情信息站組成。土壤墑情固定監測站采用國際先進的土壤水分電測量技術,實現了墑情自動監測、定位、傳輸等功能。監測設備主要包括土壤水分傳感器、數據采集器、存儲發送軟件、數據接收終端機、接收軟件等硬、軟件設備和測站架臺設施。移動墑情監測儀器采用智能化土壤水分快速測試儀,主要由土壤水分傳感器、測試儀器儀表、GPS接收機以及上位機軟件等組成。設備配置見表3、表4、表5。

表3 固定墑情信息監測點設備配置(單站)

表4 移動墑情信息采集點設備配置(單站)

表5 縣(市)旱情信息站設備配置表(單站)

4 系統功能

通過該項目的實施,監測哈爾濱市、綏化市的干旱發生及發展狀況,積累連續的土壤墑情變化與相關氣象基本數據,建立旱情變化規律研究的數據庫基礎,并為全省其他地區旱情監測工作的全面開展探索出高效、經濟、可行的旱情監測數字化的建設模式和運行模式。

1)墑情數據采集功能:在哈爾濱市、綏化市兩個地區實現控制區域土壤墑情狀況的實時監測。

2)墑情數據傳輸功能:所采集的數據,通過PSTN通信網實現實時分級傳送和通過GSM網的一點四級傳送及實現分中心氣象信息采集及通過PSTN通信網定期傳送。

3)通過黑龍江省旱情監測中心的旱情分析及數據庫管理平臺,實現墑情信息、氣象信息及其他相關信息的數據庫管理。

4)實現監測區域旱情變化的程度、面積、分布等情況的在線分析、查詢、制圖、報表等功能。

5)監測的旱情狀況實現地、縣分級統計,省旱情監測中心匯總分析,并由省旱情信息中心向上傳送國家防辦,向下指導地市縣的抗旱工作。

5 系統特點

1)準確性。墑情信息通過國內先進的土壤水分傳感器經土工試驗濾定調校后,進行自動和人工采集,土壤墑情信息準確。

2)及時性。墑情信息每天定時測報,也可隨時召測,通過PSTN通信網和GSM網在30 min內傳送省旱情分中心,較常規測墑方法提前2 d左右的時間。

3)試驗性。為全省旱情監測工作的全面開展探索出高效、經濟、可行的建設模式和運行模式。

4)規律性。大面積監測干旱的發生及發展狀況,積累連續的土壤墑情變化與相關氣象數據,深入研究旱情變化規律。

5)科學性。運用高技術手段,分析和建立衛星遙感與地面土壤水分變化間的模型,通過GIS系統及計算機技術的應用,提供旱情的分級量化圖象信息,為抗旱指揮建立科學、先進、實用的平臺。

6 結語

近些年來,隨著信息技術的發展及硬、軟件價格的不斷下降,信息技術廣泛應用于農業生產的相關領域,在發達國家已成為提高農業生產的最有效手段。該項目把計算機、網絡等技術與土壤墑情監測、旱情預報結合起來,建設抗旱決策指揮系統,是我省水利抗旱工作的重要轉折,是抗旱減災的必要保障。

[1] 黑龍江省水利科學研究院.國家防汛抗旱指揮系統一期工程黑龍江省旱情分中心試點項目實施方案[R].哈爾濱:黑龍江省防汛指揮系統建設項目領導小組辦公室,2006.