1949年以來工業化與城市化動力機制研究進展3

馬仁鋒 沈玉芳 劉曙華

(華東師范大學城市與區域經濟系,上海200062)

1949年以來工業化與城市化動力機制研究進展3

馬仁鋒 沈玉芳 劉曙華

(華東師范大學城市與區域經濟系,上海200062)

系統地回顧了建國后國內與海外學者對中國工業化與城市化動力機制研究的歷程和主要成果,重點梳理了動力機制演進規律、研究特色及問題。認為中國工業化動力機制研究經歷了馬克思主義政治經濟學壟斷階段;西學引介與國內實證并舉,建構二元工業化理論階段(1978-1990);21世紀前后基于實證建構制度變遷誘致型工業化驅動階段。而城市化動力機制研究始于20世紀80年代,早期集中于人口、政府和市場驅動三方面實證研究,21世紀前后重點討論FDI為代表的新生要素驅動機理等。總體上,工業化與城市化動力機制研究呈現1978、2000兩個轉折點,主要是因為制度改革造就的市場機制與政府行為的漸變轉型。最后,從制度改革的深入、資源環境問題、人口結構轉型、全球化與信息化深度發展等共同挑戰展望了未來研究重點。

動力機制演進;特色與問題;展望

我國工業化、城市化問題研究始終受到國內外學者廣泛關注,其中,中國工業化與城市化的動力機制研究一直是國內外學術界研究的主要內容之一。1978年后,中國經濟取得了巨大成就,經歷了空前的工業化與城市化過程,形成了全球最大規模的鄉——城人口遷移和最為獨特的工業化過程。它為全球學者研究工業化和城市化問題提供了獨特樣本,其中諸多文獻論述了我國工業化和城市化動力機制。通過系統梳理海內外學者對我國工業化與城市化動力機制研究的成果,可以發現中國工業化與城市化動力機制演進歷程及規律,可為處于轉型期的中國工業化與城市化提供理論總結和經驗借鑒。

1 中國工業化與城市化動力機制研究的歷程與演進

1.1 中國工業化動力機制研究的主流觀點及其演進

在時間序列上,工業化道路因國別差異而形成政府主導型、市場型、政府主導與市場主導交叉型等模式。從區域看,各國工業化實踐過程是一個充滿變革和創新的歷史過程[1]:英、美、法等發達國家工業化歷時都接近或者超過一個世紀,而日本等新興工業化國家的工業化耗時基本上都沒有超過50年,更有亞洲新興工業化國家只花費20-30年就完成了工業化進程。工業化的理論研究可追溯到Hamilton(1791)的工業化思考,其后Liszt(1841)從“后進國”視角系統論述了工業化理論,為工業化研究奠定了基礎。隨后,發展經濟學家圍繞工業化內涵、工業化理論、工業化路徑、工業化標準、工業化實施策略等方面展開了研究。隨著發展經濟學工業化研究的深入,形成了Rosenstein2 Rodan的工業化大推進理論、Singer等的貿易條件惡化論、Hirschman的不平衡發展論和聯系效應論、Lewis的二元經濟結構論等。從來源角度將工業化動力機制研究分為內生動力理論和外在動力理論。內生動力理論研究,主要包括資本要素動力、勞動要素動力、知識投入動力、技術進步動力,外在動力理論包括制度動力、市場動力[2]。

1.1.1 研究階段與主流觀點

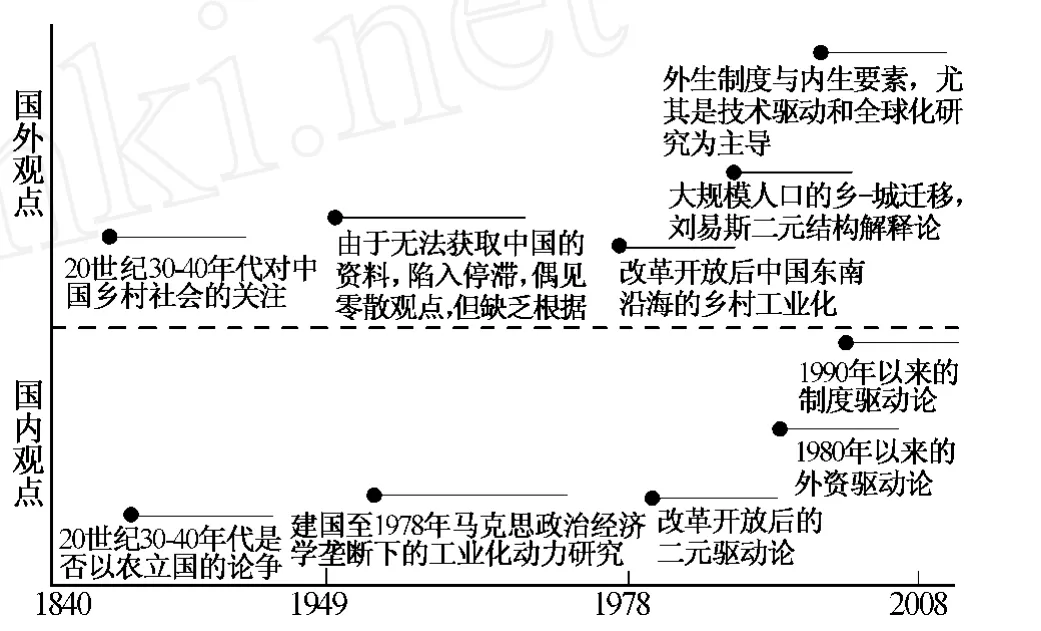

西方學者對中國工業化研究最初始于20世紀30-40年代,并且以研究中國鄉村社會為主[3];建國后-1978年由于資料獲取的困難,海外學者對中國工業化研究基本處于停滯狀態;1978年后,西方學者開始關注中國工業化問題,又以中國東南沿海區域的鄉村工業化研究居多[4-5],并且主要討論中央政府制度變遷、鄉鎮居民和村干部求富的發展愿望、土地利用方式等對工業化的驅動。隨著中國鄉—城人口的大規模遷移,對中國工業化驅動力的研究,又涌現了大批利用劉易斯二元經濟結構理論對中國工業化驅動力進行解釋和實證檢驗的文獻[6]。20世紀末至今,伴隨著中國西部大開發、東北老工業基地的衰落與振興、中部崛起等系列中央政策實施,國外對中國工業化驅動力的研究已經從單純的外生制度、內生資本(含FDI)與勞動力驅動轉向技術進步(當然也含跨國企業帶來的低層次生產技術)和全球化市場的動力(尤其是對外貿易)[7-8]。

國內學界對中國工業化驅動力的研究也始于20世紀30-40年代,即廣泛關注中國本土經濟問題—“經濟建設與工業化”[9],代表性著作是吳景超(1934)的《中國經濟建設之路》、馬寅初(1935)的《中國經濟改造》、何廉和方顯廷(1938)的《中國工業化程度及其影響》、方顯廷(1938)的《中國之工業化與鄉村工業》、劉大鈞(1944)的《工業化與中國工業建設》、谷春帆(1945)的《中國工業化計劃論》、張培剛(1949)的《農業與工業化》等。其中,張培剛提出了工業化的發動因素與限制因素五種因素說,并將其分為:一是工業化的發動因素,包括企業家創新精神和管理才能、生產技術;二是工業化的限制因素,包括資源、人口。至于社會制度,張培剛認為它既可能是發動因素,又可能是限制因素。建國至1978年,國內研究工業化動力機制主要從馬克思主義政治經濟學視角展開,主要觀點[10]是馬克思將社會生產劃分為生產資料的第一部類和生產消費資料的第二部類。只有兩大部類之間保持一定的比例,經濟才可能平衡增長,但由于資本主義自身的矛盾性,勢必引起市場與部門生產的不平衡。惟有公有制下的計劃化生產才可能克服這種不平衡,從而實現長期發展。1978-1990年,國內學者主要吸收、傳播和借鑒西方經濟學、發展經濟學、經濟地理學等學科研究工業化的相關理論,涌現了大量翻譯著作和國內實證分析文獻,且實證主要關注我國東南沿海的城市和鄉村的工業化理論研究,重點建構了二元工業化理論[11];20世紀末—21世紀初國內對工業化動力機制的理論研究主要集中在①新型工業化背景下的產業結構調整、產業融合、工業化主體行為作為工業化主要動力之一。不論是東部沿海產業亟待轉型,還是西部開發與東北振興、中部崛起,國內工業化動力機制都圍繞信息化和全球化討論,認為新型工業化的首要動力是信息化[12-14],其次是信息化過程中產業的轉型與融合[15-17],再次是工業化主體——個人、企業、政府的行為演變來驅動新型工業化[18-22]。②農村工業化動力機制,主要探索發達地區(或城市)周邊區域工業化的微觀動力機制。即郊區農民求富求變的沖動,城區產業轉移與企業外遷的帶動,舊城改造和生活需求的驅動,園區建設和外企、鄉企進入的拉動,交通和通訊發展的助動,制度創新(土地、戶籍制度)和國家政策的推動[23-24]。③縣域工業化的政府機制,主要認為縣政府要營造適宜工業發展的軟環境、積極促進本地工業資本積累、培養根植于本地的企業家隊伍、選準發展縣域工業的突破口[25]。

綜上,國內外對中國工業化動力機制研究的主流觀點演進如圖1,從圖可知,①在建國前,國內外學者對中國的研究都關注鄉村,差別在于國內研究圍繞中國的出路、國外圍繞中國鄉土研究中國產業化之路;②建國至1978年,國內工業化研究被馬克思政治經濟學壟斷,而國外學者由于無法獲知中國資料,只能憑借零星海外報道臆測中國工業化;③改革開放后國內外學者的研究重點都投向了外資、土地、技術等內生要素驅動和制度、全球化—地方化等外生驅動要素的理論與實證研究,其中尤以人口大規模鄉—城遷移研究為最。

圖1 國內外學界對中國工業化動力機制研究的觀點演進譜系圖Fig.1 The dendrogram of developmentof China’s industrialization dynamicmechanism theories

1.1.2 研究特色

中國工業化思想,可追溯到19世紀中葉,從鴉片戰爭開始,中國的先進分子就一直在尋找中國工業化之路;民國時期在劇烈變動的社會歷史環境下,學術界工業化思想更是豐富多彩;建國后伴隨著大規模的工業建設,對工業化的探討一直沿著馬克思主義進行;1978年后通過引入西方工業化理論及研究方法,國內學者掀起了研究工業化的熱潮[26]。可知,我國工業化動力機制的研究總體上呈現三個階段:民國前的萌芽階段與明國時期學界爭論與務實階段、建國至1978年的馬克思主義路徑研究范式階段、1978年后的引進與實證發掘中國工業化動力機制的階段。萌芽階段主要討論中國經濟的發展是否以農立國,還未涉及到工業化驅動力研究,雖然洋務運動派和實業救國的民族資本家不斷實踐,但仍未能形成工業化驅動經濟發展的主流觀點;民國時期,國民政府的建國方略、抗戰救國實業需求及留學學成歸國的知識分子的學術討論,使得此時期產生了較為豐富的工業化經濟思想,而且初步形成了以張培剛為代表的發展經濟學派工業化驅動力研究;建國后至1978年由于西方的封鎖和國內主要學習蘇聯和東歐社會主義國家,馬克思主義經濟學壟斷了國內學術與實踐界;改革開放后引進西學與國內實證分析并舉,并形成了中國工業化的二元驅動理論、外資驅動的開發區工業化動力機制理論等,當然隨著信息化和全球化的提速,我國東南沿海城市群的核心區域正步入后工業化。建國后至1978年整體上為內生型工業化,而1978年后則是以制度變遷為外在動力驅動著勞動力、資本、技術進步等內生要素的潛力釋放與集聚的工業化過程。

國內外學界對中國工業化動力機制的研究,總體上呈現“內生要素驅動轉向外生要素驅動、再轉向內外生要素并重驅動”經典過程,它不僅體現經濟學經典理論對工業化闡釋的演進,而且也反映了中國工業化道路由計劃到市場、市場與政府治理并重的過程。

1.2 中國城市化動力機制的國內外研究進展

城市化動力機制就是推動城市化發生和發展所必需動力的產生機理,以及維持和改善這種作用機理的各種經濟關系、組織制度等所構成的綜合系統的總和。研究城市化動力機制,有利于汲取經驗教訓并合理構筑和優化我國城市化的動力系統,從而加速城鄉一體化進程。

1.2.1 國內學者對中國城市化動力研究的歷程與觀點

國內學界對于城市化問題的研究,始于吳友仁1979年發表的《關于我國社會主義城市化問題》,主要討論了建國后至1979年間城鎮人口增長的特征、城鎮人口合理分布、城鎮規模[27],未涉及城市化動力研究。研究城市化動力機制問題,則始于1983年張庭偉發表的《對城市化發展動力的探討》,強調從農村角度對城市化的動力問題和趨勢進行分析[28]。自此,拉開了中國城市化動力研究序幕。從中國城市動力行為主體看,現有研究主要集中在人口驅動、政府驅動和市場驅動三個相互關聯的動力子系統。

(1)人口驅動力,即鄉村人口就地興辦企業轉化為城鎮人口、或者跨縣(省)的遷移進入二三產業就業。主要有張庭偉[28]總結了20世紀60年代以來鄉村剩余農副產品交換促進了城鎮發展;姚士謀,吳楚才[29]認為我國農村人口中的部分勞動者“亦工亦農”現象促進了大中城市周邊的鄉鎮發展;魏津生[30]和李競能[31]討論了建國—1985年中國城市人口的增長過程,認為中央政府投資主導了人口城市化過程和格局,1978年后鄉鎮企業的發展引導了農村剩余勞動力的就地城市化;劉家強[32]認為經濟、政治制度、文化等成為中國人口城市化約束主要動力;史學斌等[33]對中國人口的鄉—城遷移產生原因和動力機制相關理論:推力—拉力說、引力說、城市聚變引力—鄉村裂變推力說、人口壓力說、自身反應說、產業結構升級說等進行了梳理;顧朝林等[34]在《中國城市化格局·過程·機理》中探討了中國城市化的人口因素。

(2)政府驅動力是指政府通過政策、法規和制度促進城市化發展,主要表現為政府直接投資建設城鎮與大型項目、市制區劃調整和政府對人口居住與遷徙等的管制政策演變。如劉啟明[35],劉傳江[36]等認為制度安排和變遷是城市化的推阻機制;陳甬軍等[37]提出在市場經濟體制下,政府在城市化中的重大作用是生成、催化與提升市場的力量,重點應放在政策體制調整和增加城市基礎設施兩個方面;楊虹,劉傳江[38]立足新制度經濟學分別從制度安排的憲法秩序、供給主體和方式、制度安排的動力和調控機制、政府在制度安排中的角色、勞動力轉移和人口流動方式、資金轉移和投入方式等方面比較自上而下和自下而上兩種城市化模式的制度安排;孫中和[39]對比分析改革開放前后制度變化對城市化的影響,得出制度安排與創新在城鎮化過程中具有十分重要的核心地位;葉裕民[40]認為制度對城市化的影響包括:戶籍、就業、土地、社會保障、行政管理、城鎮建設的投融資體制和市鎮設置等的有關法律制度直接對城市化的作用和影響,民間資本積累與投資的激勵機制、企業制度、投融資體制和財稅制度對工業化的作用而間接地對城市化發生影響;顧朝林等[34]將政府對城市化干預概括為城市化公共政策,它對城市化的進程起著關鍵性調控作用。

(3)市場驅動力,主要為改革開放后市場經濟體制逐步建立的過程中,生產要素和產業結構演進推動城市化的發展,也即企業驅動型,并形成“蘇南模式、溫州模式、浙中市場模式、珠三角外資推動型模式”等。資本要素是最先放開管制的市場要素,導致了梯度推進的改革開放政策下外資由沿海沿邊向內陸推進,使得外資進入國內的工業、服務業,吸納了大量的農村剩余勞動力,促使各類園區快速發展加速了城市化[41-42]。而研究自然資源和地理區位條件對城市化的推阻作用,主要有劉西鋒、李誠固等認為豐富的礦產資源是東北地區得天獨厚的城市體系形成條件,開發礦產資源又打下了東北地區近現代城市體系形成的良好基礎[43];閆小培,林彰平[44]通過對20世紀90年代中國城市發展空間差異變動的分析認為隨著社會主義市場經濟體制的建立,決定了資源、勞動力、資本和信息等生產要素的流動主要受市場支配。造就了東部沿海地區比中西部地區更具有市場競爭優勢,境外資本與技術的轉移、國內產品加工、民間資本的投資及消費、政府政策導向和制度安排其城市化的多元動力;而中西部地區城市發展投資長期依賴財力薄弱的地方政府,城市發展的動力顯得十分單一且力度不夠。工業化是產業結構不斷演進的結果,而工業化是城市化最為根本和直接的動力來源之一,尤其是在21世紀信息產業、知識經濟在內的第三產業對城市化的推動作用日趨突出,信息化將成為繼工業化之后城市發展的新一輪動力[45]。20世紀90年代后中國的大中城市正經歷著快速城市化歷程,在這期間市場力表現為中心城區退二進三與郊區工業園區化、土地與資本及行政區劃制度的創新等[46-47]。當然,我國城市化動力機制一直存在地區差異和時期差異,地區差異主要體現在東中西三大地帶和東部沿海地區的南北部[34,44,48-49];時間序列差異主要表現為城市化主導動力的動態演替,即城市化的動力主體由一元向多元轉變且復雜多變、政府與市場的作用彼消此漲、20世紀90年代以來市場驅動力更是多樣化等[30,34,39-40,42,45-46,50-52]。

1.2.2 海外對中國城市化動力機制研究的歷程與觀點

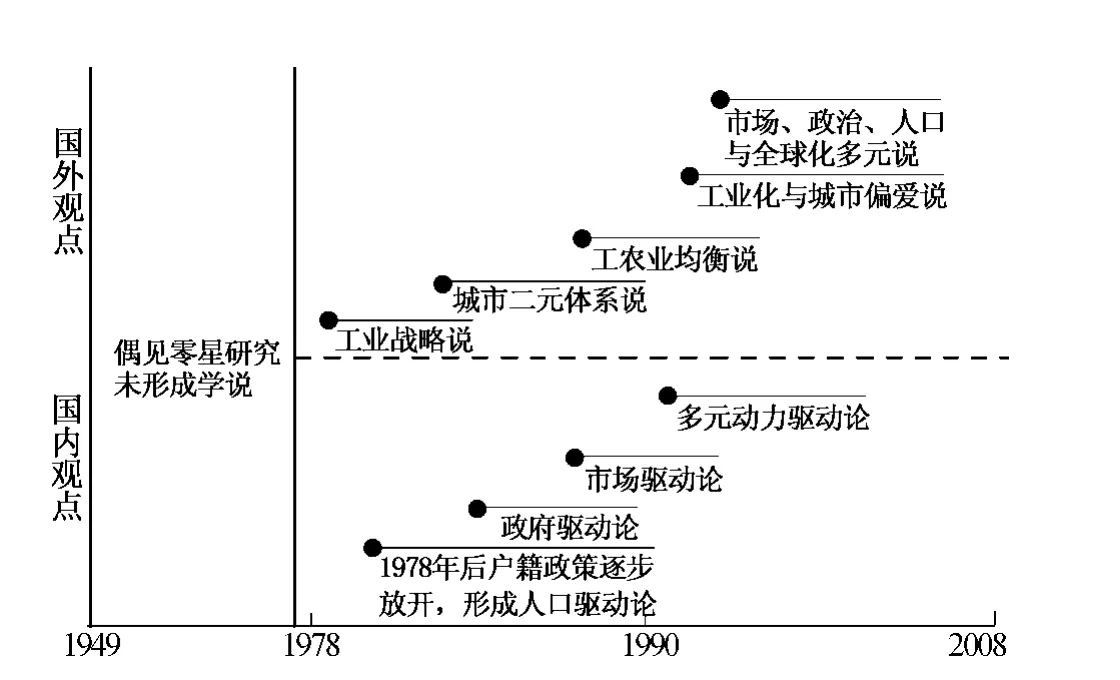

國外學術界關于城市化動因的研究主要有“工業化派、農業剩余產品派、勞動分工派、個人意識發展中心論、綜合論”5種學說[53],而海外學者自20世紀70年代以來對中國城市化動力機制研究也形成了“反城市主義說、工業戰略說、城市二元體系和工農業均衡發展說、工業化和城市偏愛說以及綜合說”5種最具代表性和影響力的學說[54],且比較注重實證研究[45]。主要有Chan&Yao[55]研究發現中國城市化道路很大程度上是通過國家工業發展戰略形成的,在最初社會主義建設30年間,特別是20世紀50年代后期中蘇關系破裂以后,自力更生的戰略形勢已經形成了城市人口發展的畸形模式。Seeborg、Jin&Zhu[56]認為促使中國流動人口形成的主要原因有中國城鄉政策的改變降低了勞動力割據現象,為城鄉遷移者提供了就業機會;在農村地區,自1978年以來的一系列改革,增加了農民收入,同時產生了大批剩余勞動力;20世紀80年代開始的城市改革導致了對農村遷移者的有效需求;特別是合同用工制度形成及民營經濟的大力發展。Wu[57]研究表明經濟全球化和市場化,特別是在城市土地和房地產領域正成為決定中國城市發展的主要因素。自中國1978年實行開放政策以來,外資持續流入城市,并在城市發展中起著重要的作用。Zhang&Song[58]實證研究表明:農村—城市人口遷移是中國城市人口增長的主要原因,經濟增長與人口遷移正相關,城鄉收入差距對省際間人口遷移有促進作用,而空間距離則是人口遷移的抑制因素;省內人口遷移與城鄉收入差距和該省人口規模正相關。Heikkila認為中國快速城市化進程的成因包括市場經濟建立、政治分權化、人口變化、全球化和科技變化[59]。

1.2.3 中國城市化動力機制研究的主流觀點演進

圖2 海內外對中國城市化動力機制研究的演進譜系Fig.2 The dendrogram of developmentof China’s urbanization dynamicmechanism theories

①從城市化動力研究的內容看,與中國漸進式制度改革相伴的市場機制逐步建立與完善,30年間跨越了東南沿海地區鄉村城市化動力、中西部地區城市化動力、城市群動力機制[34]及全國大城市郊區化動力機制研究。而且對城市化行為主體的經濟、政治、文化與行為學研究也逐漸深入,并涉及到信息化與全球化等新因素的研究(見圖2)。②國內外研究,對中國城市化驅動力的某一時段存在多種學說,但就同一區域同一時段的研究來看,雖然建構的“概念”不盡相同,但研究內容與研究結論基本一致。也即對于中國城市化動力機制研究范式,國內外存在差異:國內學者總體上基于經驗主義的數理實證,而國外學者更多的嘗試建構一系列的“概念”并進行概念成因探究。③從研究學科看,已由早期的政治經濟學、城市地理學(人文地理學)、城市規劃、人口學發展到今天以經濟學、地理學、人口學、城市規劃學為主并輔以相鄰學科的多學科交叉研究格局,甚至專門為城市發展與管理增開了本科專業和研究生專業(方向)。國內研究隊伍已經形成了長春、北京、西安、武漢(開封)、南京、上海、廣州(香港)為主陣地的城市地理學[60]和城市規劃研究院所,而國外研究學者主要分布在美國、新加坡和英國等華人學者密集的區域,初步形成了海外華裔學者和亞裔學者研究中國的獨特現象。

2 中國工業化與城市化動力機制研究中存在的問題

2.1 中國工業化動力機制研究存在的問題

現有研究成果,整體上基本涉及到我國工業化驅動機理研究的各方面,但研究仍缺乏系統性、完整性和前瞻性。首先,現有研究成果未能完整揭示中國工業萌芽至今的各個時期的驅動機理及其相關背景和關鍵制約因素;其次,對建國到1978年的工業化經驗缺乏系統性的總結,特別是這個時段的工業化與區域均衡發展、區域人均福利等方面的相關性研究更是少見;再次,1978年至今的30年中國工業化過程的區域差異性、制度演進路徑、工業化驅動力與資源環境基礎、工業化與居民福利的關聯等缺乏深入的研究,特別是土地制度與經典西方經濟學的理論相悖,而至今仍未建立相應的理論假說;最后,對于新型工業化的驅動力研究,雖然抓住了核心——信息化和產業融合,但仍未解決我國區域發展面臨的關鍵制約因素——資源環境承載力下降、人口轉型、漸進式的制度變革、研發能力處于瓶頸狀態且遠落后于發達國家等。

2.2 中國城市化動力機制研究存在的問題

中國城市化動力機制研究起步晚,經過30年的發展已經取得了較好成果,但研究過程中仍存在一些亟待解決的問題。①研究內容過于重視國家重大實踐的需要,如30年的城市化方針始終是中國特色城市地理學研究的核心內容之一,然而卻未能得出因地制宜的區域城鎮化戰略指導思想;未能深入探究中國城市化規律的制度因素,尤其是土地制度和政治制度漸進式改革造成的城市化機理。②研究方法上,雖嘗試從經濟學、地理學等等學科方法論進行不同的探討,然而大多陷入個案研究,缺乏不同方法論基礎和數理模擬情景分析下的中國城市化研究方法的系統集成。③20世紀末—21世紀初,城市化動力機制的實證研究過度關注東部沿海的FDI、人口遷移等因素,反而缺乏對國內產業結構整體演進視角,特別是東部沿海城市產業的技術升級帶來的城市化響應的研究。

2.3 中國工業化與城市化動力機制協同研究的不足

在西方市場經濟國家,城市化與工業化的協同主要依靠市場來完成,在充分發揮競爭激勵的同時,輔以產業政策和區域規劃等工具加以調控。近年來,隨著經濟全球化和知識經濟高潮的到來,在西方學界,主要契合在知識創新、制度變革和城市體系網絡研究之中,成為一個值得注意的新動向。其中最為代表性的是Scott等[61]則從資本主義生產方式轉型角度認為在后福特主義生產綜合體空間結構形成的初始階段,存在著“空間切換”(spatial switching)和“社會切換”(social switching),而且“關系空間”(spacesof elations)取代了“點空間”(spacesof points)的作用,城鎮網絡空間組織十分重要。國內關于城市化與工業化機制協同性研究有:秦躍群和吳巧生建構了全國工業化和城市化水平的衡量指標,并采用ADF單位根檢驗方法來對變量進行平穩性檢驗,表明在1%臨界值下城市化與工業化存在協同關系,再次利用Granger因果關系檢驗,結果表明工業化與城市化之間存在著十分明顯的單向因果關系,工業化水平的提高或降低必然引起城市化水平的提高或降低,并認為二者沒有互動,表現為一種較低的協同狀態。劉曙華、沈玉芳等重點分析了廣西、長三角的產業升級與城鎮群空間模式的協同機制[62]。

目前國內對城市化和工業化動力機制協同研究存在如下局限:①整體上逐漸走向計量分析,重視西方理論在國內是否適用、缺乏自我本質性規律的理論總結與提升,重視從發達國家與中國東部沿海發展歷程分析西部,缺乏探索資源環境約束和本地社區發展愿景雙重架構下的規律;②缺乏不同空間尺度下的城市化與工業化協同機理闡釋;③未能就我國東南沿海區域的工業化與城市化的協同轉型模式及其路徑進行深入研究。

3 展望:重新審視與研究趨向

有關中國城市化與工業化動力機制研究的知識與實證積累已達一定規模,但仍然相對破碎,且存在明顯的諸種理論相悖的理論闡釋縫隙和亟需解決的關鍵問題,這主要是因為現有研究缺乏一個綜合性獨特研究視角,應用于中國工業化與城市化動力機制的研究和闡釋中。

眾所周知,西方國家的工業化與城市化經歷近2個世紀的發展,而中國只用了60余年。這個快速推進的過程存在著諸多值得挖掘的知識與理論,而目前的研究都只是關注某個時段、某類區域和某個問題或者其中一方面,如何理解和揭示中國工業化與城市化的動力機制,我們需要將其置身于中國所處的內外環境中進行全面、系統的探索與實證研究。不論是從地方到區域、到國家的多層級的空間尺度嵌套,還是從建國以來的時間序列逐一情景化分析和序列綜合分析,都需要研究城市化、工業化的動力來源、動力過程、動力作用方式和動力影響效果,并且要重點探討城市化與工業化二者間的關聯機理和各自獨特規律。

回顧過去60年的研究,制度演化始終是中國城市化與工業化的推動力之一,如何闡釋中國政治制度和經濟體制改革對城市化與市場化的作用機制將始終是研究的主線和重點;其次,還應詳細分辨制度演進作用下城市化與工業化諸要素的形態、質與量、作用方式等;再次,城市化與工業化的資源環境保障與問題及其產生的社會問題是急需國內學界關注的,只有有效解決人口的資源環境保障與社會保障,中國“三農問題”癥結才能順利揭開。當然隨著全球化的深入發展,尤其是經濟與文化的全球化和信息化的強烈沖擊,中國城市化與工業化動力機制研究不僅要系統梳理過去的經驗與教訓,更要面對未來,重點闡釋:①中國區域資源環境約束下的工業化與城市化驅動力研究;②工業化與城市化動力機制研究的“文化/制度/關系轉向”及其空間性和區域問題研究;③循環經濟與低碳經濟發展理念下的城市化與工業化動力機制及其協同研究。

我國目前還處在城市化的快速提升期和工業化的轉型及部分區域快速推進期,國家和城市發展與西方發達國家處于不同階段。在積極借鑒西方的理念之時,要注意分清地區間的差異,并加以合理運用。

References)

[1]李廉水,宋樂偉.新型工業化道路的特征分析[J].中國軟科學,2003,(9):6-9.[Li Lianshui,Song Lewei.Analyseson Characteristicsof new Industrialization Approach[J].China Soft Science,2003,(9):6-9.]

[2]柳思維,王娟,尹元元.1978-2007年市場動力對中國工業化影響的實證分析[J].系統工程,2009,(2):38-44.[Liu Siwei,Wang Juan,Yin Yuanyuan.Empirical Analysison the Influence of Market force on China’s Industrialization2based on the Data from 1978-2007[J].Systems Engineering,2009,(2):38-44.]

[3]徐勇,徐增陽.中國農村和農民問題研究的百年回顧[J].華中師大學報:人文社科版,1999,(6):1-10.[Xu Yong,Xu Zengyang.Reviewing the 20th Century Studies of the Chinese Rural and Peasants Issues in Retrospect[J].Journal of Central China Normal University:humanities&social sciences,1999,(6):1-10.]

[4]Cheng Shi.China’s Rural Industrialization Policy:Growing Under Orders Since 1949[M].Newyork:Palgrave,Basingstoke,2006.

[5]Chris Bramall.The Industrialization of Rural China[M].Oxford:Oxford University Press,2007.

[6]N Islam,K Yokota.Lewis Growth Model and China’s Industrialization[J].Asian Economic Journal,2008,(4):359-396.

[7]E SSteinfeld.China’s shallow integration[J].World Development,2004,(11):1971-1987.

[8]M Y Saari.The Economic Impactof China’s Industrialisation on ASEAN[J].Malay.Journal of Economic Studies,2007,(2):51-65.

[9]林毅夫,胡書東.中國經濟學百年回顧[J].經濟學:季刊,2001,(1):3-18.[Lin Yifu Justin,Hu Shudong.Economic Research in China:The Last100 Years[J].China Economic:Quarterly,2001,(1):3-18.]

[10]龔唯平.工業化范疇論—對馬克思工業化理論的系統研究[M].北京:經濟管理出版社,2001.[Gong Weiping.Industrialization Theory of Categories:to Marx Industrialization Theory System Research[M].Beijing:EconomincsManagement Press,2001.]

[11]黃晉太.二元工業化與城市化[M].北京:中國經濟出版社,2005.[Huang Jintai.Dual industrialization and Urbanization[M].Beijing:The Economy Pressof China,2005.]

[12]彭鵬,朱翔,周國華等.湖南信息化帶動工業化機制研究[J].經濟地理,2002,(3):306-309.[Peng Peng,Zhu Xiang,Zhou Guohua,et al. Study on the Mechanism of Information Bringing Along Industrialization in Hunan Province[J].Economic Geography,2002,(3):306-309.]

[13]靖繼鵬,吳揚,鄭榮.信息化帶動工業化的運行機制研究[J].情報科學,2002,(9):897-900.[Jing Jipeng,Wu Yang,Zheng Rong Research on Mechanism Over Informatization Drive Industrializaion[J].Information Science,2002,(9):897-900.]

[14]藍慶新.我國信息化推動工業化的狀況評判及路徑選擇[J].青島科大學報(社科版),2003,(4):28-31.[LanQinxi.Status Judgement and Route Choice on Informationalization Spurring on Industrialization in China[J].Journal of Qingdao University of S&T(Social Sciences),2003,(4):28-31.]

[15]周旭霞.新型工業化進程中產業融合的動力機制研究[J].中共杭州市委黨校學報,2006,(4):56-59.[Zhou Xuxia.Study on the Industry Amalgamation Dynamic Mechanism Based on New Industrialization[J].Journalof Hangzhou Administration Institute,2006,(4):56-59.]

[16]楊仁發,李亞云.江西新型工業化進程中產業融合及其動力機制研究[J].科技廣場,2007,(6):19-20.[Yang Renfa,Li Yayun.Research of Industry Amalgamation and itsDynamic Mechanism Based on Jiangxi New Industrialization Advancement[J].Science Square,2007,(6):19-20]

[17]郭俊華.產業融合與西部地區新型工業化道路[M].北京:中國經濟出版社,2007.[Guo Junhua.Industry Amalgamation and the Path of Western China New Industrialization[M].Beijing:The Economy Pressof China,2007.]

[18]廖涵,胡立君.新型工業化的投資機制及政策選擇[J].數量經濟技術經濟研究,2004,(5):11-17.[Liao Han,Hu Lijun.Stdy on the InvestmentMechanism and Policy Choice of New Industrialization[J].Quantitative&Technica Economics,2004,(5):11-17.]

[19]陳志德.論縣域經濟工業化中的政府機制[J].工業技術經濟,2004,(4):16-17.[Chen Dezhi.Study on Government Pole in Industrialization of County Area Economy[J].Industrial Technology&2 Economy,2004,(4):16-17.]

[20]史浩江,周光友.引進外資對中國工業化和經濟結構變化的影響[J].人文地理,2005,(5):99-102.[Shi Haojiang,Zhou Guangyou.The Impactof Foreign Fundson China’s Industrialization and Economic Structure[J].Human Geography,2005,(5):99-102.]

[21]魯勇.和諧發展論:新型工業化與新型城市化契合[M].北京:清華大學出版社,2007.[Lu Yong.Harmonious Development Theory:New Industrialization and New Urbanized Conjunction[M].Beijing:Tsinghua University Press,2007.]

[22]聶華林,馬增明.中國西部新型工業化道路研究[M].北京:中國社會科學出版社,2008.[Nie Hualin,Ma Zengming.West China new Industrialization Path Research[M].Beijing:Chinese Social Sciences Publishing House,2008.]

[23]方輝振.城郊工業化、城市化的比較優勢與動力機制[J].南京行政學院學報,2005,(6):20-22.[Fang Zhenghui.Study on the Comparison Superiority and Mechanism of Suburb Industrialization&Urbaniztion[J].Journal of Nanjing Administration Institute,2005,(6):20-22.]

[24]張強,安鋼.企業再造村莊—現階段中國發達地區農村工業化微觀機制探析[J].中國農村觀察,2008,(3):60-65.[Zhang Qiang,An Gang. Enterprises Constructed Villages:The Industrialization Microscopic Mechanism of Rural at Present Stage[J].China Rural Survey,2008,(3):60-65.]

[25]賽云秀.縣域經濟中的工業化問題[M].北京:機械工業出版社,2007.[Sai Yunxiu.Industrialization Question of County Economy[M].Beijing:Mechanical Industry Publishing House,2007.]

[26]聶志紅.民國時期的工業化思想[M].濟南:山東人民出版社,2009.[Nie Zhihong.The industrialization Thought of Minguo[M].Jinan:Shandong People’s Publishing House,2009.]

[27]吳友仁.關于我國社會主義城市化問題[J].城市規劃,1979,(5):13-25.[Wu Youren.Disscuss Socialism Urbanization Question[J].City Planning Review,1979,(5):13-25.]

[28]張庭偉.對城市化發展動力的探討[J].城市規劃,1983,(5):59-62.[Zhang Tingwei.Discussion China Urbanization Development[J].City Planning Review,1983,(5):59-62.]

[29]姚士謀,吳楚才.我國農村人口城市化的一種特殊形式[J].地理學報,1982,(2):155-163.[Yao Shimou Wu Chucai.A Special Form Of Urbanization of Rural Populationin China:A Comment on the Population of both Workers and Peasants[J].Acta Geographica Sinica,1982,(2):155-163.]

[30]魏津生.五十年代以來我國人口城市化的一般趨勢[J].人口與經濟,1985,(6):28-36.[Wei Jinsheng.The Curve of the Population Urbanization since 50s[J].Population&Economics,1985,(6):28-36.]

[31]李競能.1949年以來中國人口城市化的回顧、考察與展望[J].南開經濟研究,1988,(4):21-25.[Li Jingneng.A Review,Inspection and Forecast of China Population Urbanization Since 1949[J].Nankai Economic Studies,1988,(4):21-25.]

[32]劉家強.中國人口城市化—動力約束與適度進程[J].經濟學家,1998,(4):97-103.[Liu Jiaqiang.China Population Urbanization2 Power Restraint and Moderate Advancement[J].Economist,1998,(4):97-103.]

[33]史學斌,武輝,賈俊花.人口城市化動力機制理論綜述[J].西北人口,2006,(3):23-26.[Shi Xuebin,Wu hui,Jia Junhua.A Theoretical Summarization of Dynamic Mechanism of Urbanization[J].Northwest Population Journal,2006,(3):23-26.]

[34]顧朝林,于濤方,李王鳴等.中國城市化格局·過程·機理[M].北京:科學出版社,2008.[Gu Chaolin,Yu Taofang,Li Wangmin,et al.Chinese Urbanization Pattern,Process,Mechanism[M].Beijing:Science Press,2008.]

[35]劉啟明.城市化的空間過程、動力機制及調控方略[J].人口與經濟,1990,(2):50-55.[Liu Qiming.Urbanized Spatial Process,Mechanism and Regulative Plan[J].Population&Economics,1990,(2):50-55.]

[36]劉傳江.論城市化的生成機制[J].經濟評論,1995,(5):56-61.[Liu Chuanjing.Urbanized Production Mechanism[J].Economic Review,1995,(5):56-61.]

[37]陳甬軍.中國的城市化與城市化研究[J].東南學術,2000,(4):23-29.[Chen Yongjun.China’s Urbanization and Urbanized Research[J].Southeast Academic Research,2000,(4):23-29.]

[38]楊虹,劉傳江.中國自上而下城市化與自下而上城市化制度安排比較[J].華中理工大學學報:社科版,2000,(2):77-79.[Yang Hong,Liu Chuanjiang.Comparison of Systematic Arrangement between Urbanization from Above and Urbanization from Below in China[J].Journal Of Huazhong University of S&T:Social Sciences,2000,(2):77-79.]

[39]孫中和.中國城市化基本內涵與動力機制研究[J].財經問題研究,2001,(11):38-43.[Sun Zhonghe.The Connotation and Motive Mechanism of Urbanization in China[J].Research On Financial and Economic Issues,2001,(11):38-43.]

[40]葉裕民.中國城市化之路[M].北京:商務印書館,2005.[Ye Yumin.Road of the Chinese Urbanization[M].Beijing:Commercial Press,2005.]

[41]薛鳳旋,楊春.外資:發展中國家城市化的新動力[J].地理學報,1997,(3):193-205.[Xue Fengxuan,Yang Chun.Exo2urbanization:the Case of the Zhujiang River Delta[J].Acta Geographica Sinica,1997,(3):193-205.]

[42]寧越敏.新城市化進程—90年代中國城市化動力機制和特征探討[J].地理學報,1998,(5):476-484.[Ning Yuemin.New Process of Urbanization:Dynam Ics and Featuresof Urbanization in China since 1990[J].Acta Geographica Sinica,1998,(5):476-484.]

[43]劉西鋒,李誠固,譚雪蘭.東北地區城市化的特征與機制分析[J].城市問題,2002,(5):17-23.[Liu Xifeng,Li Chenggu,Tan Xuelan.Study on the Northeast China Urbanization Characteristic and Mechanism[J].Urban Problems,2002,(5):17-23.]

[44]閆小培,林彰平.20世紀90年代中國城市發展空間差異變動分析[J].地理學報,2004,(3):437-445.[Yan Xiaopei,Lin Zhangping.The Changeof Spatial Disparitiesof Urban Development in China,1990s[J].Acta Geographica Sinica,2004,(3):437-445.]

[45]許抄軍,羅能生,王家清.我國城市化動力機制研究進展[J].城市問題,2007,(8):20-25.[Xu Chaojun,Luo Nengsheng,Wang Jiaqing.The Research Progress of the Dynamic Mechanismof Chinese Urbanization[J].Urban Problems,2007,(8):20-25.]

[46]路永忠,陳波羽中.中國城市化快速發展的機制研究[J].經濟地理,2005,(4):506-509.[Lu Yongzhon,Chen Bochong.A Study On Mechanism of Rapid Urbanization Of China[J].Economic Geography,2005,(4):506-509.]

[47]房國坤,王詠,姚士謀.快速城市化時期城市形態及其動力機制研究[J].人文地理,2009,(2):40-44.[Fang Guokun,Wang Yong,Yao Shimou.Study On UrbanMorphology And itsDynamic Mechanism in the Period of Rapid Urbanization[J].Human Geography,2009,(2):40-44.]

[48]許學強,葉嘉安.我國城市化的省際差異[J].地理學報,1986,(1):8-22.[Xu Xueqiang,Yeh Garan.Provincial Variation Of Urbanization In China[J].Acta Geographica Sinica,1986,(1):8-22.]

[49]陳明星,陸大道,張華.中國城市化水平的綜合測度及其動力因子分析[J].地理學報,2009,(4):387-398.[Chen Mingxing,Lu Dadao,Zhang Hua.Comprehensive Evaluation and the Driving Factorsof China’s Urbanization[J].Acta Geographica Sinica,2009,(4):387-398.]

[50]周一星,曹廣忠.改革開放20年來的中國城市化進程[J].城市規劃,1999,(12):8-14.[Zhou Yixing,Cao Guangzhong.The Urbanization Process in China in the Past 20 Years[J].City Planning Review,1999,(12):8-14.]

[51]傅崇蘭,周明俊.中國特色城市發展理論與實踐[M].北京:中國社會科學出版社,2003.[Fu Chonglan,Zhou Mingjun.Chinese Characteristic Urban Development Theory and Practice[M].Beijing:Chinese Social Sciences Publishing house,2003.]

[52]吳莉婭.全球化視角下城市化動力機制研究進展初探[J].蘇州大學學報:哲社版,2008,(3):6-10.[Wu Liya.A Review of the UrbanizationMechanism Research ProgressesUnder the globalization[J].Journalof Suzhou University:Philosophy&Social Science,2008,(3):6-10.]

[53]高 義.中外城市化比較(增訂版)[M].天津:南開大學出版社,2004.[Gao Peiyi.The Comparison of Chinese and Foreign Urbanization[M].Tianjin:Nankai University Press,2004.]

[54]薛鳳旋,蔡建明.研究中國城市化理論學派述評[J].地理研究,1998,(2):208-216.[Xue Fengxuan,Cai Jianming.A Review of the Theories and Hypothese on Chinese Urbanization[J].Geographical Research,1998,(2):208-216.]

[55]Chan R ,Yao Shimou.Urbanization and Sustainable Metropolitan Development in China[J].GeoJourna,1999,(3):269-277.

[56]Seeborg M C,Jin Zhenhu,et al.The New Rural2urban Labormobility in China[J].Journal of Socio2Economics,2000,(1):39-56.

[57]Wu Fulong.China’s Recent Urban Development in the Processof Land and Housing marketisation and economic globalization[J].Habitat Inational,2001,(3):273-289.

[58]Zhang H K,Song S.Rural2urbanmigration and Urbanization in China[J].China Economic Review,2003,(4):386-400.

[59]Heikkila EJ.Three Questions Regarding Urbanization in China.Journal of Planning Education and Research,2007,(1):65-81.

[60]寧越敏.建設中國特色的城市地理學[J].人文地理,2008,(2):1-5.[Ning Yuemin.Construction of Urban Geography with China’s Characteristics[J].Human Geography,2008,(2):1-5.]

[61]沈玉芳.產業結構升級與城鎮空間模式協同性研究[M].北京:科學出版社,2009.[Shen Yufang.Correspondence between Upgrade of Industrial Structure and Change of Urban Spatial Pattern[M].Beijing:Chinese Sciences Publishing house,2009.]

[62]馬仁鋒,劉修通,張新兵.我國工業化與城市化模式及其協同機理研究進展[J].創新,2009,(9):42-46.[Ma Renfeng,Liu Xiutong,Zhang Xinbing. Study on the Model of Chinese Regional Industrialization&Urbanization and its Synergetics:Research Progress[J].Innvation,2009,(9):42-46.]

Research Progess of the Dynam ic Mechan ism of China’s Industrialization and Urban ization Since 1949

MA Ren2feng SHEN Yu2fang LIU Shu2hua

(Departmentof Urban&Regional Economics,East China Normal University,Shanghai 200062,China)

This article focuses on progress course&achievements of the research of China’s industrialization&urbanization dynamic mechanism,analyzed the evolvement of the influencing factors of the mechanism,research characteristics and the main issues of the mechanism.The authors think that the Whinese industrialization mechanism research has experienced three stages:monopoly stage of the Marxism political economy,dual2industrialization theory stage(1978-1990)that thewestern theory to as introduced and the domestic empirical studywas constructed,and the industrialization driving stage based on empirical study induced by the changes of institution around the 21st century.But the urbanizationmechanism research began in 1980.In the early time,the study focused on empirical research of the population,the government and the market.Around the 21st century,the study focused on the newborn essential factors to construct the mechanism,represented by FDI.Generally,the China’s industrialization and urbanization dynamic mechanism research has turning points in 1978 and in 2000.Themainly reason is that institution reform caused gradual transformation ofmarketme chanism and government behavior.Finally,from the aspects of deepening of institution reform,resources and environment,population structure transformation,and development of globalization&informationization,the article forecasted the future key research domains sach as institutional innovation during new industrialization and urbanization course,model’s evolution&selection and its driving factors,influencesof great events,and early warning,etal.

the evolvement of industrialization&urbanization dynamicalmechanism;characteristics and issues;research trends and future directions

X22

A

1002-2104(2010)05-0110-08

10.3969/j.issn.1002-2104.2010.05.018

2010-01-06

馬仁鋒,博士生,主要研究方向為城市區域發展與規劃、經濟地理研究。

3上海市重點學科建設項目(人文地理學)(No.B140)資助。

(編輯:于 杰)