連栽桉樹人工林土壤理化性質的主分量分析

葉紹明,溫遠光,張慧東

(1.廣西大學林學院,廣西南寧530004;2.遼寧省林業科學研究院,遼寧沈陽110032)

我國是世界上人工林最多的國家,近20 a來桉樹人工林得到了十分迅猛的發展,發展規模不斷擴大,已產生了巨大的經濟效益和社會效益[1-2]。桉樹(Eucalyptus spp)具有生長快,輪伐周期短,病蟲害少,經濟效益好等優點,是我國緩解木材和林產品供需矛盾的主要栽培樹種之一。然而,隨著桉樹人工林的大發展,桉樹人工林的生態環境問題也成為了社會和學術界關注的焦點[3-9]。森林的形成與生長過程,也是森林與土壤相互影響和相互作用的過程,森林群落的變化也總是與土壤性質的演化相關聯,土壤性質的變化會導致植被的變化,而植被變化的同時也影響著土壤的發育。目前,國內對人工林連栽的研究主要集中于杉木人工林土壤的養分研究[10-22]。本文擬通過對不同連栽代次的桉樹人工林土壤物理結構和養分變化等進行分析,從土壤結構和養分狀況的角度為桉樹人工林可持續經營提供理論依據和技術支持。

1 研究區概況

研究地點為廣西國有東門林場,地處北緯22°17′—22°30′,東經 107°14′—108°00′。實驗區地勢平緩,以低丘、臺地為主,海拔為 100~300 m,坡度一般為5°~10°。實驗區地處南亞熱帶,太陽輻射強,光熱充足,季風氣候明顯。年均氣溫21.20°C~22.31°C,≥10°C的年積溫7 190°C~7 762°C,極端最高氣溫38°C~41°C,極端最低氣溫-4°C~1.9°C。年降雨量1 100~1 300 mm,年蒸發量1 192~1 704 mm,相對濕度為74%~83%。實驗區土壤為赤紅壤,土層深厚,pH值在4.5~6.0之間,土壤肥力較低,有機質含量為13~37 g/kg,多數是在20 g/kg以下。原生地帶性植被為季雨林,由于受人類長期活動的影響,原生植被已不存在,退化為以桃金娘(Rhodomyrtustomentosa)、余甘子(Phyllanthus emblica)、三叉苦(Euodia lepta)、野香茅(Cymbopogon tortilis)、野古草(Arundinella anomala)、白茅(Imperata cylindrica)等為主的熱帶性灌草叢植被。隨著人工林的發展,桉樹(Eucalyptus spp)、馬尾松(Pinus massoniana)和濕地松(Pinuselliottii)等已成為實驗區主要的森林植被。

2 研究方法

2.1 樣地設置

實驗地位于東門林場雷卡分場,包括第1代、第2代、第3代種植桉樹的林地。第1代林地造林前為1974年營造的杉木人工林;第2代林地實驗前在1990年種植了第1代桉樹(尾葉桉),第3代林地在1990年種植了第2代桉樹(尾巨桉)。第1代與第2代林地彼此相連,第3代林地與第1和第2代林地相距約2 km。林地坡度為 8°~15°,土壤種類為赤紅壤,土層厚度>100 cm,除了種植桉樹的代次及連栽效應存在差異外,其它實驗條件基本相同。

實驗林地確定后,于1997年7月進行林木采伐,同年12月份進行林地清理、煉山,1998年3月進行機耕全墾整地,整地深度為35~40 cm,整地后采用隨機區組設計方法,區組面積為40 m×40 m,不同代次林地重復3次。不同代次林地采用相同苗木及造林方式,1998年4月進行穴植造林,規格為40 cm×40 cm×30 cm,株行距為3.4 m×1.7 m,采用尾巨桉無性系造林,苗期為60 d,平均高30 cm。造林時施基肥0.5 kg/株,連續追肥2 a,每1 a施肥2次,總施肥量N 為200 kg/hm2,P為150 kg/hm2,K 為100 kg/hm2,追肥結合擴坎撫育進行,擴坎標準為30 cm×20 cm。

2.2 樣地調查及土壤樣品分析

(1)樣地調查。在各代林地的不同區組中設置30 m×20 m的固定標準地,調查并記錄林分環境因子。同時分別在每個標準地內按對角線隨機布點(3點)挖取土壤剖面,分別將0—20 cm,20—40 cm 層土混勻取樣帶回室內分析。土壤水分物理性質、土壤持水量和土壤滲透能力用環刀法測定。

(2)土壤化學性質分析。有機質用重鉻酸鉀氧化—外加熱法測定;全N用半微量凱氏法測定;水解N用堿解擴散法測定;全P用氫氧化鈉堿熔—鉬銻抗比色法測定;有效P用HCl—H2SO4浸提,鉬銻抗比色法測定;全K用氫氧化鈉堿熔—火焰光度計法測定;速效K用乙酸銨浸提—火焰光度計法測定;交換性Ca,Mg用乙酸銨浸提,原子吸收光譜法測定;pH值采用電位法測定。

2.3 數據分析

采用SAS 9.2對數據進行歸一化,并進行主分量分析。

3 結果分析

3.1 桉樹人工林土壤肥力主分量分析

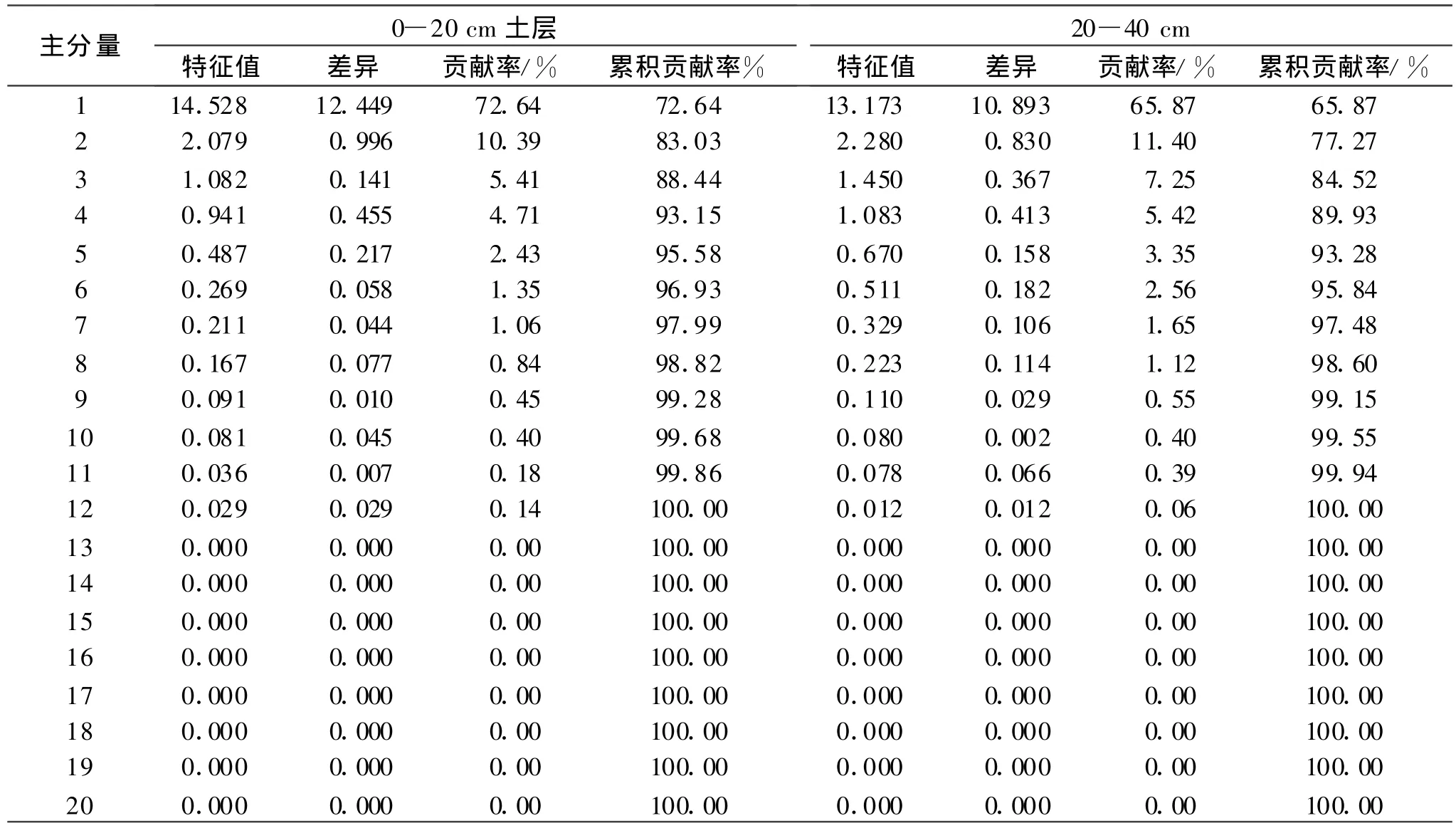

對所有代次的桉樹人工林0—20 cm和20—40 cm土壤的 pH值、有機質、全氮、水解氮、全磷、速效磷、全鉀、速效鉀、交換性鈣、交換性鎂、土壤容重、總孔隙度、毛管孔隙度、非毛管孔隙度、最大持水量、毛管持水量、田間持水量、容積濕度、通氣度、土壤貯水量等影響土壤性質的20個物理、化學指標進行主分量分析,分析結果見表1。

從表1可以看出,0—20 cm和20—40 cm土層第1—12主分量特征值和貢獻率存在一定的差異。第1主分量在0—20 cm和20—40 cm土層的特征值和貢獻率分別14.528%,13.173%,72.640%,65.870%,0—20 cm土層的特征值和貢獻率比20—40 cm土層的特征值和貢獻率分別高出1.335%和6.770%。這2個土層的前3個主分量的累積貢獻率分別達到88.44%和84.52%,即土壤的pH值、有機質、全氮這3個主分量占全部主分量貢獻率的80%以上,第1—12主分量累積貢獻率已達100%,即土壤的pH值、有機質、全氮、水解氮、全磷、速效磷、全鉀、速效鉀、交換性鈣、交換性鎂、土壤容重、總孔隙度是影響土壤肥力狀況的因子,其中土壤的pH值、有機質、全氮是影響土壤肥力的主要因子。因此,在生產實踐中,可選取這3個主分量來評價連栽對桉樹人工林土壤質量狀況的影響。

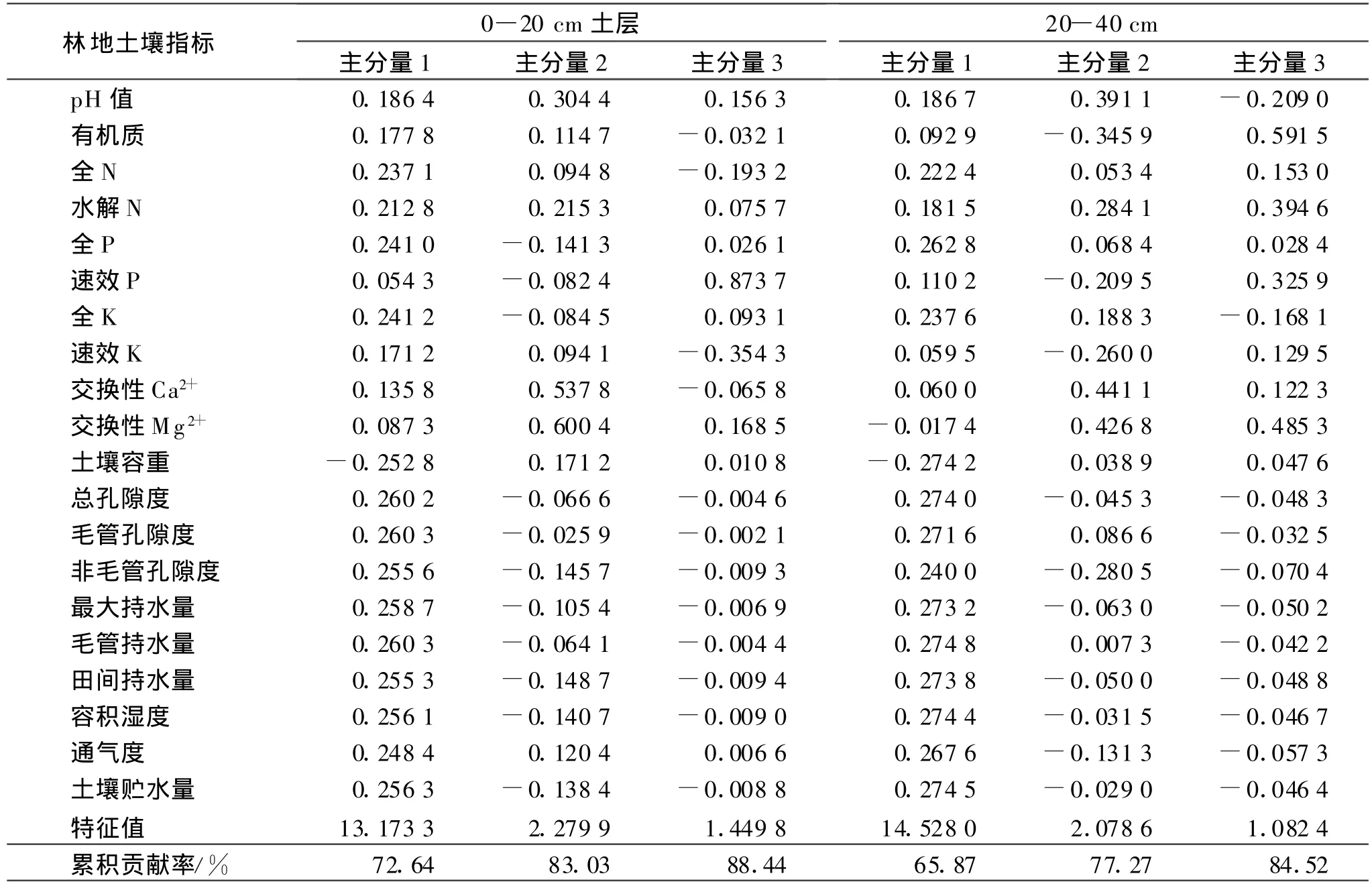

3.2 桉樹人工林土壤肥力主分量負荷量分析

由表2可以看出,連栽桉樹人工林對0—20 cm土層土壤肥力的影響主要表現在土壤的物理性質方面,土壤容重、總孔隙度、毛管孔隙度、非毛管孔隙度、最大持水量、毛管持水量、田間持水量、容積濕度、通氣度、土壤貯水量等物理指標對第1主分量的影響較大。這些因子均為土壤重要的物理性質,顯然良好的土壤物理性質有利于形成團粒結構,增強保水保肥能力,有益于微生物活動,促進養分轉化,從而維持和提高土壤肥力。

表1 連栽桉樹人工林土壤主分量特征根、貢獻率及累積貢獻率

表2 連栽桉樹人工林林地土壤變量對前3個主分量的負荷量

同時,作為人工林,人為的生產經營活動對表層土壤的物理性質的影響更為明顯。因此在第1主分量中,土壤的物理性質具有較大的負荷量,表明連栽對桉樹人工林土壤表層的物理性質有較大的影響,這與錢亦兵[23]研究結果“土壤物理性質的變化是土壤退化的重要因素”的結論相吻合,同時也與盛偉彤[24]、許利群[25]、孫啟武[26]等的研究結果相一致。其次土壤中的全氮、全磷和全鉀等在第1主分量中的負荷量也較大,土壤的全氮主要以有機氮、有機磷等有機形式存在于土壤的動物、微生物中,是表層土壤肥力狀況的重要因子。因此,隨著桉樹人工林連栽代次的增加,土壤通透性和容蓄能力下降,加之酸性化學肥料的連續使用及桉樹根系分泌物在林地的積累導致土壤酸度的增加,土壤中的動物、微生物的數量發生了改變,使得土壤中的有機氮、磷發生變化,表現出對第1主分量的較大負荷量。因此,將第1主分量確定為土壤物理性質和3大營養元素綜合因子。

20—40 cm土層除有機質對主分量的負荷量較0—20 cm的較高外,其它因子對第1主分量的影響與0—20 cm土層的結果基本相同。

0—20 cm林地土壤的第2主分量主要負荷量為交換性Ca2+和交換性Mg2+,因此第2主分量主要確定為交換性離子因子。由于交換性陽離子主要是調節土壤的pH值,故將第2主分量作為pH值和交換性陽離子因子。而20—40 cm土壤表現出的主要負荷量由pH值、有機質、交換性Ca2+和交換性Mg2+構成。

0—20 cm土層的第3主分量的負荷量主要包括速效P和速效K,20—40 cm土層的第3主分量主要包括有機質、水解氮、速效P和速效K等,因此,將第3主分量歸類為速效養分因子。

3.3 連栽桉樹人工林土壤狀況分析

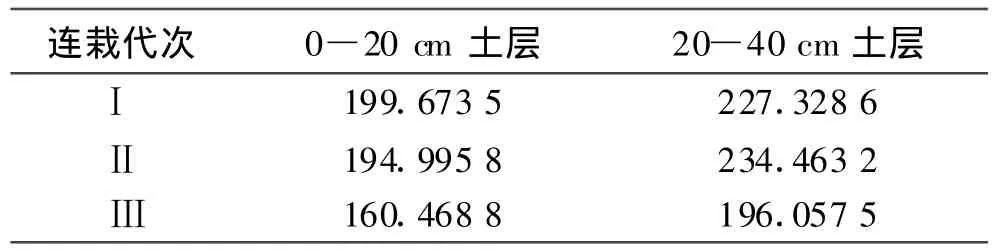

為了清晰地反映連栽桉樹人工林土壤綜合肥力變化狀況,根據所選的3個主分量計算每一塊樣地得分進行排序。從表2可以看出,0—20 cm,20—40 cm土層的前3個主分量的特征值分別為13.1733,2.279 9,1.449 8和14.528 0,2.078 6,1.082 4,同時求得3個主分量的權重分別為0.779 3,0.134 9,0.085 8和0.821 3,0.117 5,0.061 2,然后將對應數據代入主分量方程,對每一塊試驗地進行加權求和,比較不同連栽代次桉樹人工林土壤的肥力狀況,結果見表3。

由表3可以看出,桉樹人工林經過3代的連栽后,0—20 cm表層土壤的肥力有較明顯的下降,尤其是到第3代后,表層土壤的肥力狀況出現明顯的下降。通過對主分量數據進行分析,影響桉樹人工林表層土壤的主分量是土壤的物理性質和土壤全N,全P,全K等植物所需的3大營養元素。20—40 cm土壤雖然在桉樹的經營活動中也受到影響,但是其土壤物理性質受影響的程度較表層土壤小,在桉樹連栽的過程中,土壤綜合肥力狀況得分第Ⅱ代還略優于第Ⅰ代,但到第Ⅲ代后,該層土壤的綜合肥力狀況較第1代也發生明顯的下降。由上述結果可以看出,桉樹人工林在經過3代的連栽后,0—40 cm土壤的綜合肥力較第Ⅰ代均有明顯的退化。

表3 不同連栽代次土壤肥力狀況得分比較

4 結論

(1)運用主分量分析法篩選出評價連栽桉樹人工林土壤綜合肥力的影響因子。結果表明,連栽桉樹人工林土壤主分量可分為3個綜合影響因子,即土壤物理性質和N,P,K綜合影響因子,pH值、交換性Ca2+,交換性Mg2+綜合影響因子和有機質,水解N,速效P和速效K綜合影響因子。土壤物理性質及其3大營養元素是影響桉樹人工林土壤綜合肥力狀況的主要因子,因此在桉樹人工林連栽過程中應注意改善土壤物理結構并及時為林地土壤追肥,為桉樹人工林的生長提供最適的土壤環境。并且在多代連栽桉樹人工林林地撫育過程中應盡量減少對林下植被的破壞,并改善土壤的物理、化學環境,以獲得較高的林地生產力和達到良好的生態穩定性。

(2)通過對3代連栽桉樹人工林土壤綜合肥力狀況進行分析的結果表明,隨著連栽代次的增加土壤綜合肥力下降。在土壤物理性質方面,隨連栽代次的增加,土壤容重、土壤孔隙度、通氣度、最大持水量下降;在土壤化學性質方面,不同連栽代次桉樹人工林林地土壤的pH 值,土壤有機質,全 N,全 P,全K,水解N均隨連栽代次的增加而減少。可見,連栽代次增加導致理化性質惡化,土壤變得較為緊實,通氣和容蓄能力下降,從而影響到桉樹根系的生長、伸展、呼吸、吸收水分和養分的能力;同時,連栽使土壤中養分單一消耗,而酸性化學肥料的連續使用及桉樹根系分泌物在林地的積累會導致土壤酸度的增加和有機質含量的下降,進一步使養分元素的有效性降低,最終導致土壤綜合肥力下降。這與對杉木、落葉松[22-26]等人工林連栽產生的土壤綜合肥力下降結果相似。因此,加強連栽人工林林地長期地力的維持機理和關鍵技術研究,是實現人工林可持續經理的基礎。

(3)國內有些研究是通過土壤的有效微量元素對林地的綜合肥力狀況進行評估,本研究中未涉及土壤的有效微量元素,今后應增加這一領域的研究。

[1]李志輝,沈中瀚,朱寧華.中國桉樹人工林的生態經濟效益綜述[J].林業資源管理,1995(3):46-49.

[2]謝耀堅.中國桉樹人工林可持續經營戰略初探[J].世界林業研究,2003,16(4):59-64.

[3]Shiva V,Bandyopadhyay J.Eucalyptus:a disastrous tree for india[J].The Ecologist,1983,13(5):184-187.

[4]Poore M E,Fries C.The ecological effect of Eucalyptus[C]∥Rome:FAO Forestry Papers,1985:59.

[5]項東云.華南地區桉樹人工林生態問題評價[J].廣西林業科學,2000,29(2):57-64.

[6]余雪標.桉樹人工林長期生產力管理研究[M].北京:中國林業出版社,2000.

[7]Davidson J.Ecological aspect of Eucalyptus plantation[C]∥Proc.Regional Expert Consultation on Eucaly ptus,RAPA/FAO,Bangkok,1993.

[8]Bhaskar V.Ground flora in Eucalyptus plantation of different ages[M]∥Proc Eucalyptus in India,Past,Present and Future.Kerala Forest Research Institute India,1986:213-224.

[9]廖觀榮,林書蓉,李淑儀,等.雷州半島桉樹人工林地力退化的成因與防治措施[J].土壤與環境,2002,11(3):268-273.

[10]何斌,溫遠光,袁霞,等.廣西英羅港不同紅樹植物群落土壤理化性質與酶活性的研究[J].林業科學,2002,38(2):21-26.

[11]焦如珍,楊承棟,孫啟武,等.杉木人工林不同發育階段土壤微生物數量及其生物量的變化[J].林業科學,2005,41(6):16-65.

[12]張慶費,宋永昌,由文輝.浙江天童植物群落次生演替與土壤肥力的關系[J].生態學報,1999,19(2):174-178.

[13]張昌順,李昆,馬姜明,等.不同人工林土壤培肥效果的主分量分析[J].江西農業大學學報.2006,28(6):823-827.

[14]余雪標,楊國清,李尚昆,等.不同連栽代次桉樹林土壤性質的變化[C]∥余雪標.桉樹人工林長期生產力管理研究.北京:中國林業出版社,2000:94-103.

[15]方奇.杉木連栽對土壤肥力及其林木生長的影響[J].林業科學,1987,23(4):389-397.

[16]林協,洪利興,杜國堅.杉木連栽林地質量評價的初步研究[C]∥盛煒彤.人工林地力衰退研究.北京:中國科技出版社,1992:267-275.

[17]何智英,俞新妥.杉木連栽林地地力衰退問題的研究[C]∥盛煒彤.人工林地力衰退研究.北京:中國科技出版社,1992:243-250.

[18]馬祥慶,范少輝.不同栽植代數杉木人工林土壤肥力的比較研究[J].林業科學研究,2000,13(6):557-582.

[19]孫啟武,楊承棟,焦如珍.江西大崗山連栽杉木人工林土壤性質的變化[J].林業科學,2003,39(3):1-5.

[20]楊承棟,張小泉,焦如珍,等.杉木連栽土壤組成、結構、性質變化及其對林木生長的影響[J].林業科學,1996,32(2):175-181.

[21]俞新妥,張其水.杉木連栽林地土壤生化特性及土壤肥力的研究[J].福建林學院學報,1989,9(3):263-271.

[22]俞元春,鄧西海,盛煒彤,等.杉木連栽對土壤物理性質的影響[J].南京林業大學學報:自然科學版,2000,24(6):36-40.

[23]錢亦兵,李銀芳.莫索灣墾區荒漠化土地物理特性研究[J].干旱區研究,1999,16(2):41-46.

[24]盛煒彤.土壤物理性質與杉木生長關系的研究[C]∥盛煒彤.人工林地力衰退研究.北京:中國科學技術出版社,1992:140-147.

[25]許利群.土壤物理性質對杉木、馬尾松生長影響調查初報[J].浙江林業科技,1989,9(1):50-52.

[26]孫啟武,楊承棟,焦如珍.連栽杉木人工林土壤肥力變化的主分量分析[J].林業科學研究,2003,16(6)689-693.