人力資本層次結構與區域經濟差距——基于中國28個省區面板數據的檢驗

李曉敏

(中南財經政法大學經濟學院,湖北武漢 430073)

人力資本層次結構與區域經濟差距

——基于中國28個省區面板數據的檢驗

李曉敏

(中南財經政法大學經濟學院,湖北武漢 430073)

利用1996-2001年我國28個省的面板數據,我們發現人力資本層次結構顯著影響經濟增長,其中以大專以上學歷占從業人員比例衡量的高級人力資本對人均產出的正向影響最大,以文盲和小學學歷占從業人員比例衡量的初級人力資本對人均產出的正向影響最小,而中級人力資本的影響居中但影響方向為負。該研究結論對于縮小中西部地區與東部地區差距的政策建議是:一方面,中西部各省在增加人力資本存量的同時,更要提升人力資本的層次結構,注重人力資本的“質”,發揮高級人力資本的帶頭和示范作用;另一方面,要注重調整中級人力資本結構,培養合格的專業性、技術性人才。

人力資本結構;面板數據;經濟增長

一、引言

中國經濟發展水平的地區差異歷來是學者十分關注的一個問題。《人類發展報告2005》顯示,如果貴州是一個國家,那么它的人類發展指數僅剛剛超過納米比亞,但是如果上海是一個國家,其人類發展指數則與葡萄牙相當(聯合國開發計劃署,2005)。那么,到底是什么因素導致了這么大的發展差距,以及落后地區應采取何種措施才能趕超發達地區,這些問題引發了眾多學者的思考和探索。國內外研究者利用了我國分省數據分別從市場和發展機會、基礎設施、市場分割、FDI、人力資本等不同角度考察了中國的地區差異問題(林毅夫等,1998;Demurger,2001;陸銘等,2009;魏后凱,2002;姚先國和張海峰,2008;等等)。

從人力資本角度分析我國地區經濟增長差異時,國內的實證研究多關注于人力資本存量或人力資本投資對經濟增長的作用以及二者之間的因果聯系(蔡昉和都陽,2000;萬廣華等,2005;陸銘等,2005),但是從人力資本的結構和異質性角度展開的實證研究相對較少。僅考慮地區間人力資本總量而忽略掉人力資本的異質性和人力資本結構的研究有著明顯的缺陷。直觀上理解,假設以人均受教育年限作為人力資本存量的代理指標,兩個受教育年限各為10年的勞動力和一個受教育年限為20年的勞動力,對經濟增長的意義是不同的。同樣,一個理科專業的大學畢業生與一個文科專業的大學畢業生對于經濟增長的貢獻也存在差異。①另外,有研究表明年齡結構也是影響人力資本結構的一個重要因素,一個受教育年限為8年的25歲的年輕人,與一個同樣受教育年限的60歲的老人,兩人對經濟增長的貢獻也是不同的。因此,在人力資本結構概念和作用機理的基礎上,研究我國人力資本層次結構對于經濟增長的影響,并提供與之相對應的政策建議和措施,對于我國縮小地區差距,實現區域經濟的協調發展具有重大的現實意義。

本文結構安排如下,第二部分是文獻回顧和理論說明,對已有的相關研究進行梳理并定義幾個關鍵的概念;第三部分通過構建一個包含人力資本存量和人力資本層次結構的經濟增長模型,分析人力資本層次結構對經濟增長的影響;第四部分利用我國28個省1996-2001年間的面板數據進行檢驗,并解釋其經濟含義;最后一部分是結論和政策啟示。

二、文獻綜述

人力資本概念最早由舒爾茨(Schultz Theodore W.,1960)提出,經過貝克爾(Becher Gary,1975)等人的補充和發展,形成了人力資本理論。一般意義上的人力資本定義為:人力資本是通過投資形成的、由凝結在人身體內的知識、技能、健康等構成的,能夠物化于商品和服務、增加商品和服務產出效應,并以此獲得收益的價值。

20 世紀80年代中期以來,以盧卡斯(Lucas)和羅默(Romer)為代表人物的“新經濟增長理論”將人力資本作為同物質資本一樣的獨立生產要素納入經濟增長模型之中,運用更加微觀的方法分析人力資本對經濟增長的作用,認為人力資本存量的差異有可能直接影響全要素生產力,從而影響長期的經濟增長率(Romer,1986;Lucas,1988)。

舒爾茨將健康投資和教育投資都視為人力資本投資,而且他十分注重“教育培訓”對人力資本形成的作用。在舒爾茨看來,盡管經驗積累也是人力資本形成的根源之一,但他認為經驗積累只是教育培訓的一個輔助因素。Romer(1986)明確提出了“干中學”與知識外溢可以提高生產力,經驗積累的重要性開始受到重視;之后,Romer(1990)認為研究與開發實現了規模收益遞增,論證了人力資本對于經濟增長具有促進作用。Lucas(1988)也表達了相似看法,指出知識產品和人力資本具有溢出效應,因而具有遞增的邊際生產率,對知識和教育的不斷投入可以持續提高一國的長期增長率。根據傳統人力資本理論的內涵,一批學者對人力資本與經濟增長的因果關系、人力資本對經濟增長的貢獻度等問題進行了實證分析,由于各國教育的數據比較容易獲得,這些分析都是把教育作為唯一的解釋變量,而較少考慮培訓、經驗積累和健康對于人力資本形成的作用。而且早期的這些研究把人力資本看成是同質的,研究作為一個整體的人力資本平均水平或人力資本總體存量與經濟增長之間的關系,總體上忽略了研究人力資本結構對于經濟增長的影響作用。

但事實上人力資本這個概念不僅是一個數量指標,而且是一個反映結構變化的質量指標;人力資本包括了人力資本存量和人力資本結構兩層含義。人力資本存量是指在某個時點上某一地區所有人口身上所包含的知識和技能的總和,通常用人均受教育年限來衡量。人力資本結構包括分布結構、層次結構和專業結構等,人力資本分布結構是指人力資本總量在一個社會不同人群間的分配狀況,它說明人力資本分布的不平等性;人力資本層次結構是指構成人力資本總量的不同受教育程度的人才構成比例;而專業結構是指構成人力資本總量的各學科專業的人才構成比例。因此,后期的實證研究開始關注人力資本的分布結構與經濟增長的關系。

Birdsall和Londono(1997)以43個國家為樣本,利用受教育年限的標準方差來衡量人力資本的分布結構,實證結果表明教育不平等對于總體經濟增長具有負相關效應。Ram和Rati(1990),Londono(1990)先后用受教育年限的標準方差揭示了教育庫茲涅茨曲線的存在,并得出了類似的結論是:隨著平均受教育水平的上升,教育不平等性開始是增加的,隨后達到一高峰之后開始下降。Lopez,Thomas和Wang(1998)使用了更為廣泛的人力資本分布結構指標,用教育多樣性系數以及對數后的標準離差來表示人力資本分布結構指標,并以1970-1995年12個亞洲與拉丁美洲國家為樣本,分析了人力資本存量與人力資本分布結構對人均收入、經濟增長的影響,結果表明,在大多數國家人力資本分布結構指標與人均收入具有負相關關系,人力資本存量對經濟增長具有正效應,并且在競爭與開放的市場環境中表現更為明顯。國內學者李亞玲和汪戎(2006)通過對我國29個省份1993-2004年的人力資本基尼系數進行測算,并利用各年截面數據對其與人均GDP相關關系進行檢驗,發現我國各區域人力資本基尼系數較高,地區間人力資本的差距主要表現在人力資本分布結構上,人力資本分布不平等性和人力資本存量水平具有很高的負相關性,同時人力資本基尼系數與地區經濟發展之間存在負相關關系。

關于人力資本的專業結構與經濟增長之間的關系,目前僅有少數文獻提及。Magee,Stephen P.,William A.Brock和Leslie Young(1989)分析了35個國家律師數量的有關數據,他們發現律師較多的國家經濟增長較慢。Murphy,K.,A.Shleifer and R.Vishny(1991)以91個國家為樣本,運用OLS回歸發現,1970年法律專業的入學人數占全部大學生人數的比例對1970-1985年間人均實際GDP的增長率具有負相關關系,而工程專業的入學人數占全部大學生人數的比例則對同期的經濟增長具有正相關關系。上述兩項研究結論相同,即認為一個社會中的律師越多,這個社會的經濟增長率越低,因為律師不是想著要生產財富而是想著分配財富。

此外,國內外學者也初步研究了人力資本層次結構與經濟增長的關系。Sianesi and Van Reenen(2000)發現,在欠發達國家和發展中國家,小學入學率提高1%會導致人均 GDP增加2%,而在歐盟國家這種影響則不存在;同時,發展中國家的中學入學率提高1%會引起經濟增長率提高2.5%-3%,而在歐盟國家,僅會引起經濟增長率提高1.5%。類似地,Judson(2002)證明了:對于貧窮國家而言,初級階段的人力資本積累與經濟增長率之間存在正相關;對于中等收入發展水平的國家而言,中級階段的人力資本積累與經濟增長率存在正相關;對于發達國家而言,高級階段的人力資本積累與經濟增長率存在正相關。國內學者胡永遠(2004)也作出了有意義的嘗試,他將初中和小學教育完成者定義為一般型人力資本,成人高等教育和中等教育(含中專、高中、職高)完成者定義為技能型人力資本,普通高等教育完成者定義為創新型人力資本類型,他運用我國1978-1998年段數據進行線性回歸,認為一般型、技能型人力資本對經濟增長的貢獻有減弱的趨勢,而創新型人力資本的貢獻不斷增大。但是,我國東部、中部和西部區域間的人力資本層次結構差距究竟有多大,不同層次結構的人力資本對我國經濟增長的影響到底如何,上述文獻都沒有給予回答。因此,我們需要新的實證研究進行檢驗和回答。

三、模型構建和變量數據說明

(一)模型的引進

本文在相關理論研究的基礎上,引入盧卡斯的內生經濟增長模型,用來說明人力資本存量和人力資本層次結構對經濟增長的貢獻。盧卡斯的內生經濟增長模型如下:

其中,Y表示產出,L表示勞動力,K表示物質資本,H表示人力資本存量,A表示技術進步、制度變革等因素的影響,β1、β2和β3分別表示勞動力、物質資本和人力資本存量的產出彈性,對方程(1)兩邊求對數,得到雙對數模型:

令β0=LnA,則雙對數模型改進為:

為了表示人力資本層次結構對經濟增長的影響,我們引入人力資本層次結構變量“Character”,于是方程變為:

根據方程(4),利用我國各省面板數據,從橫截面和時間方向建立如下的面板模型:

方程(5)中的β0i可以進一步分解為c和αi,因此可得到方程:

其中c表示各省中共同的因素,αi表示與特定省份相關的未觀察因素,μit表示隨機擾動項。

(二)數據說明

1.勞動力(L)。勞動力以各省歷年年底從業人數計,數據來自《新中國55年統計資料匯編》,單位為萬人。

2.人均物質資本存量(K)。張軍等(2004)用永續盤存法估算出了中國大陸30個省、自治區和直轄市從1952-2000年間的物質資本存量(以1952年可比價格計算,1952=100),我們直接利用這一數據,并用相同方法估算出2001年年份數據。之后,我們結合各省人口數得到以1952年價格計算的歷年人均物質資本存量(K),單位為元,各省、自治區和直轄市歷年年底人口數來自《新中國55年統計資料匯編》。

3.人均人力資本存量(H)。陳釗等(2004)①感謝陸銘提供的數據,陸銘在陳釗等(2004)數據的基礎上有所調整。推算出了中國內陸28個省、自治區和直轄市1997-2001各年(不包括西藏、重慶和海南)的人均受教育年限,我們以人均受教育年限代表人均人力資本存量,單位為年。

4.人力資本層次結構(Character)。人力資本層次結構是指構成人力資本總量的不同受教育程度的人才構成比例,我們以各級受教育程度人員占從業人員的比例來表征這個變量。《中國勞動統計年鑒》公布了1996年以后各省就業人員受教育程度構成的資料,包括了不識字人員、小學學歷人員、初中學歷人員、高中學歷人員和大專學歷以上人員分別占就業人員的比例,但沒有統計1995年以前的相應資料。因此,我們分別構建初級人力資本、中級人力資本和高級人力資本占從業人員的比例變量。初級人力資本比例等于不識字人員和小學學歷人員占從業人員的比例,中級人力資本比例等于初中學歷人員和高中學歷人員占從業人員的比例,高級人力資本比例等于大專以上學歷人員占從業人員的比例,人力資本結構指標數據根據《中國勞動統計年鑒》中相應數據加總求得。

綜上所述,考慮數據的可得性,本文實證研究的時間區間設定為1996-2001年,樣本包括中國28個內陸省、自治區和直轄市(不包括西藏、重慶和海南),其中四川省的數據不含重慶。

四、模型分析和實證結果

(一)個體隨機效應模型和個體固定效應模型的選擇

對于面板數據而言,由于方程(6)中αi是未觀察變量,而且它可能與解釋變量相關,因此,通常的OLS回歸將導致解釋變量系數的估計偏誤。當與特定省份有關的變量αi不隨時間變化的時候,通常的估計方法是將所有變量進行組內去均值處理后再進行估計,即得到固定效應模型。如果αi不與解釋變量相關,那么,就可以采用隨機效應模型。至于隨機效應模型和固定效應模型的選擇,Hausman檢驗可以在統計意義上拒絕其中一個模型。當兩個模型的估計結果存在顯著差異時,這說明αi與解釋變量相關,只有固定效應模型可以得到一致的估計結果。如果兩個模型的估計結果不存在顯著差異時,這說明αi與解釋變量不顯著相關,這時,雖然兩個模型都可以得到一致的估計結果,但隨機效應模型更為有效。在我們接下來的模型估計中,接受了固定效應模型的估計,因此,我們僅報告 Hausman檢驗值,以及相應的p值,而省略了對應的隨機效應模型。

(二)回歸系數及其經濟意義

縱觀表1中的(1)-(4)欄,勞動力的回歸系數都為負且在1%的水平上顯著,這表明在1996-2001年這段時間里各省勞動力增加反而不利于經濟增長,這里可能有兩方面的原因。一方面可能是勞動力的數據質量不高造成的。在中國的省級面板數據中,勞動力數據的質量很難令人滿意。中國長期以來存在著國有部門的富余勞動力和未進入就業統計的跨省流動的勞動力,這使得勞動力的統計大大偏離實際的勞動力投入數量(陸銘、陳釗,2009)。另一方面,如果勞動力數據質量沒有問題,那么說明單獨靠增加勞動投入的“勞動密集型”增長模式并不能帶來人均產出的增加。相對于勞動力和人力資本存量的回歸系數,資本的回歸系數值均為較大的正值,且均在1%水平上顯著。這表明中國各省在考察期內的經濟增長主要靠投資來拉動,這與眾多學者的研究結論是一致的(白重恩等,2007;姚先國等,2009;等等)。

平均來看,人力資本存量對人均產出有積極的影響,但解釋力有限,(1)欄和(4)欄中人力資本存量的回歸系數并不顯著。那么,這是否意味著平衡地區間經濟差異主要應通過對物質資本而不是人力資本的更多投資來實現呢?初看起來答案似乎是肯定的,但是仔細分析后會發現,光靠物質資本投資是不行的。事實上,中西部地區的物質投資水平不亞于東部地區,特別是在改革開放之前的時期里。如果通過傾斜性投資政策可以根本性解決地區經濟差距,就無法解釋改革開放之前中西部地區得到了大量投資卻沒有縮小和東部地區的發展水平差距的事實(林毅夫和劉培林,2003)。因此,我們認為,如果沒有一定程度的人力資本存量積累,縱然有再多的物質資本也是徒勞的。這是因為,一方面,長期來看勞動力的人力資本水平較低將影響資本的利用效率(姚先國等,2009);另一方面,正如Lucas(1990)指出的,人力資本水平高的地區往往更容易吸引物質資本和先進的生產技術。

當逐步增加人力資本層次結構變量時,人力資本存量的回歸系數開始變得顯著,具體來說,當初級人力資本比例保持不變時,人均受教育年限每提高一年,人均 GDP就會增加17%;當中級人力資本比例保持不變時,人均受教育年限每提高一年,人均 GDP就會增加20%;當高級人力資本比例保持不變時,提高人均受教育年限對人均GDP沒有顯著影響,這表明高級人力資本在經濟發展中至關重要,在缺乏高級人力資本時,僅僅依靠增加人均資本存量并不能帶來經濟增長。

表1 人力資本層次結構對人均產出的影響:個體固定效應模型

(2)、(3)和(4)欄是我們控制勞動力、人均物質資本和人力資本存量后,分別引入人力資本層次結構指標后的回歸結果,其中,“chuji”(初級)代表不識字和小學學歷占從業人員的比例,“zhongji”(中級)代表初中和高中學歷占從業人員的比例,“gaoji”代表大專以上學歷占從業人員的比例,這三個變量分別表征初級人力資本、中級人力資本和高級人力資本。從表1可以看出,這三個人力資本特征變量均顯著影響經濟增長,其中,初級人力資本占從業人員的比例提高1%,將引起人均 GDP增加0.2%,中級人力資本占從業人員的比例提高 1%,將引起人均 GDP減少0.4%,高級人力資本占從業人員的比例提高1%,將引起人均 GDP增長0.7%。其中,高級人力資本對經濟增長的促進作用最大,這與我們的直觀感覺是一致的,原因可能是高級人力資本的模仿和創新能力更強,從而對經濟增長的推動作用更大。這與胡永遠(2004)認為創新型人力資本對增長的貢獻不斷增大的結論是吻合的。初級人力資本的回歸系數最小,中級人力資本的回歸系數居中,這一點比較容易理解。令人感到意外的是,中級人力資本對人均產出影響作用為負,但稍加分析,這個意外也在情理之中。這說明,總體上我國在這一時期內的中級人力資本結構配置不合理,沒有實現與物質資本的高效對接。一方面,大量的初高中、職業技術學校畢業生處于失業半失業和找工作難的狀態;另一方面,技能性、專業性強的中級人才普遍短缺,如許多省市都出現了“技工荒”現象。

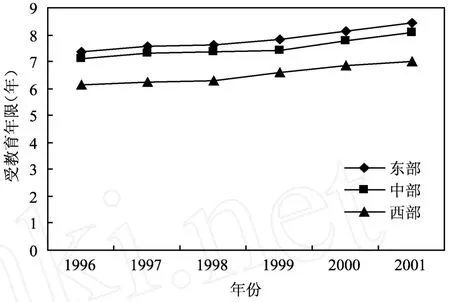

圖1 東中西部歷年人均受教育年限

圖2 東中西部歷年大專以上學歷占從業人員的平均比例

圖1和圖2顯示了人力資本存量及人力資本結構在東中西部地區的差異。①本文中的東部地區包括北京、天津、河北、遼寧、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東、廣西11個省、市、區,中部地區包括山西、內蒙古、吉林、黑龍江、安徽、江西、河南、湖北和湖南9個省、區,西部地區包括四川、貴州、云南、陜西、甘肅、青海、寧夏和新疆8個省、區。限于篇幅,文中沒有給出東中西部歷年初級和中級人力資本占從業人員的平均比例。從圖上可以看出,中西部與東部地區大專以上學歷占從業人員的比例差距要大于平均受教育年限的差距。從人均受教育年限來看,歷年東部地區僅比西部地區高出一年左右,和中部地區相差不多;而從高級人力資本占從業人員比例來看,東部地區比中西部地區平均高出兩個百分點。由于高級人力資本對經濟增長的促進作用是初級人力資本的三倍多(高級和初級人力資本的回歸系數分別為0.007和0.002),中西部地區要想縮小與東部地區的經濟發展差異,必須十分重視提高高級人力資本在人力資本存量中的比例,并發揮好這些人才的作用。

五、結論和政策啟示

本文利用中國1996-2001年分省面板數據,估計了以從業人員的受教育程度衡量的人力資本層次結構對地區經濟差異的影響。我們發現,人力資本層次結構顯著影響經濟增長,其中以大專以上學歷占從業人員比例衡量的高級人力資本對人均產出的正向影響最大,以文盲和小學學歷占從業人員比例衡量的初級人力資本對人均產出的正向影響最小,而中級人力資本的影響居中但影響方向為負。該研究結果對于縮小中西部地區與東部地區的差距、實現區域經濟的協調發展具有以下政策啟示:

首先,中西部各省既要注重增加人力資本存量,更要提升和優化人力資本層次結構,注重人力資本的“質”。中西部地區要趕超東部地區,一方面要貫徹好“普九”的基本工作,加大政府對該地區的人力資本投資,努力提高該地區整體的人力資本水平;另一方面更要大力發展高等教育,提高勞動者中受高等教育的比例,發揮創新型人力資本在本省產業升級中的帶頭和示范作用。

其次,注重調整中級人力資本結構,培養合格的專業性、技術性人才。中西部各省產業結構和經濟增長點不同,因此要根據各省省情,以市場為導向調整中級人才結構,加強技能教育,加強學校和企業合作辦學,培養合格的專業性、技術性人才,確實發揮中級人才在經濟建設中的中堅作用。

值得說明的是,教育只是形成人力資本的一個渠道,我們沒有考慮培訓、經驗積累以及健康對人力資本形成的影響。即便是僅考察受教育程度時,由于難以獲得各省從業人員的受教育專業的統計數據,本文暫沒有實證研究人力資本專業結構和分布結構對地區間經濟增長差異的影響,這些都是有待進一步思考和研究的問題。

[1]白重恩,謝長泰,錢穎一.中國的資本回報率[J].比較,2007,(28).

[2]蔡昉,都陽.中國地區經濟增長的趨同與差異——對西部開發戰略的啟示[J].經濟研究,2000,(10).

[3]胡永遠,劉智勇.不同類型人力資本對經濟增長的影響分析[J].人口與經濟,2004,(2).

[4]李亞玲,汪戎.人力資本分布結構與區域經濟差距——一項基于中國各地區人力資本基尼系數的實證研究[J].管理世界,2006,(12).

[5]李秀敏.人力資本、人力資本結構與區域協調發展——來自中國省級區域的證據[J].華中師范大學學報(人文社會科學版),2007,(3).

[6]林毅夫,蔡昉,李周.中國經濟轉型時期的地區差距分析[J].經濟研究,1998,(5).

[7]陸銘,陳釗.分割市場的經濟增長——為什么經濟開放可能加劇地方保護[J].經濟研究,2009,(3).

[8]陸銘,陳釗,萬廣華.因患寡,而患不均——中國的收入差距、投資、教育和增長的相互影響[J].經濟研究,2005,(12).

[9]萬廣華,陸銘,陳釗.全球化與地區間收入差距:來自中國的證據[J].中國社會科學,2005,(3).

[10]魏后凱.外商直接投資對中國區域經濟增長的影響[J].經濟研究,2002,(4).

[11]姚先國,張海峰.教育、人力資本與地區經濟差異[J].經濟研究,2008,(5).

F272.92

A

1008-2603(2010)04-0030-06

2010-06-21

李曉敏,男,中南財經政法大學經濟學院博士研究生,中國人民解放軍軍事經濟學院講師。

(責任編輯:王 荻)