青少年道德觀念發展特點及教育策略

◎佘雙好

青少年道德觀念發展特點及教育策略

◎佘雙好

與20世紀八九十年代青少年相比,當代青少年道德觀念發展呈現一些新的特點,比如較多關注道德的協調功能而對道德進取性功能注意不夠;在與父母關系上更傾向于尊重父母而較少強調個人獨立;在中國傳統價值與現代西方價值觀念的選擇上更多傾向中國傳統價值觀念而對其實質了解不足;在婚姻觀念上顯得更加開放和包容而對婚姻的社會因素較少考慮;對道德犧牲行為表示尊重和贊賞而較少投入需要更大道德犧牲的行為等,在當代青少年思想道德觀念中也存在著明顯的道德相對主義、自然主義和個人主義等思想傾向,這些與我們社會所倡導的社會主義道德觀念存在著較大差距,影響青少年健康發展,應積極用社會主義核心價值觀念引導,提升青少年教育的社會內涵,加強社會實踐教育和社會教育,為青少年道德發展創造良好的社會環境。

青少年 道德觀念 教育

道德是人類精神生活的奇葩,康德曾把內心的道德世界與浩瀚的宇宙相提并論,他感嘆到:“有兩種東西,我們愈是時常愈加反覆地思索,它們就愈是給人的心靈灌注了時時翻新、有加無已的贊嘆和敬畏——頭上的星空和心中的道德法則。”道德作為個體內心世界的法則,在思想道德觀念體系中屬于一種特殊的思想觀念,盡管這種思想觀念受到社會輿論、風俗習慣、法律和紀律等外在因素的影響,但所有這些外在因素的影響都需要通過個體的自我調節產生作用。因而道德觀念的最基本的特點就是通過自律或通過個體內心的道德法則來發揮作用。個體內心的道德觀念既受社會道德觀念的影響,與社會道德觀念具有一致性的一面,同時個體道德觀念與社會道德觀念也存在著差異性,個體道德觀念與社會道德觀念并不存在著一一對應的關系。個體道德觀念和社會道德觀念的最主要的差別在于其道德觀念作用指向不同,個體道德觀念指向個體品德發展,而社會道德觀念指向社會道德建設。個體道德觀念的探討側重于探究個體已經存在的道德觀念現狀,而社會道德觀念的研究更偏重于探討社會道德觀念在青少年中的反應。這里我們把道德觀念看成是青少年內心存在的道德觀念或道德準則,也就是從個體道德發展現狀的角度探討青少年道德觀念現狀,并從社會道德觀念在青少年身上的反應來探討青少年道德發展水平。我們主要從青少年對道德觀念的認識與評價,青少年對自身道德狀況的認識與評價,青少年道德評價標準,青少年基礎文明道德素質,青少年對傳統道德、網絡道德、婚姻道德的認識和評價,以及影響青少年道德發展的環境和教育因素等方面,對青少年道德觀念的發展狀況及問題進行系統評價。我們把青少年界定為進入到青春期發展階段,但又沒有達到成熟的人生發展階段。由于成熟這個概念的多重內涵,我們把青少年年齡上限作了彈性處理,采取“守一望多”的策略,即以11-18歲青少年作為主要研究對象,以青少年的多元理解作為補充,對青少年這個概念進行操作定義。

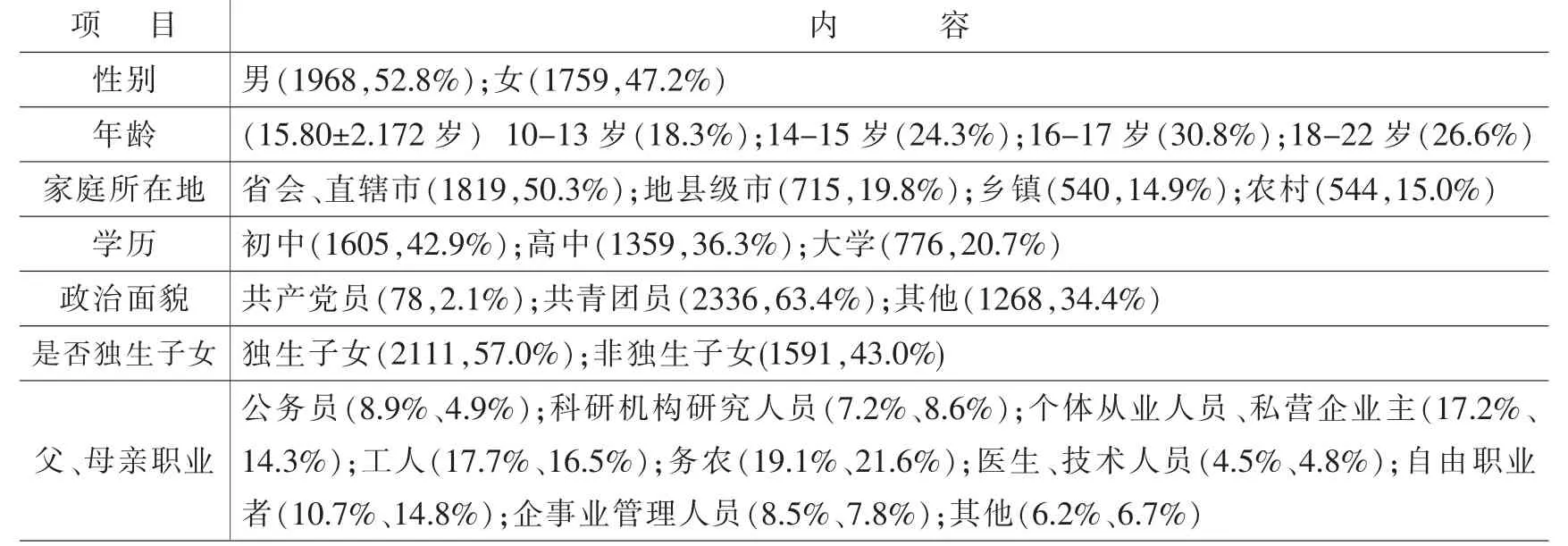

調查樣本以課題組在武漢市①和湖北省②兩次調查為參照,選取北京、上海、重慶、黑龍江、甘肅、山東、安徽、廣東、湖北及新疆維吾爾自治區等10個省市(自治區)的初高中生和大學生一年級新生為樣本。共發放問卷4000份,有效問卷3758份,樣本的基本情況如表1。

表1 全國青少年調查樣本的基本情況

一、青少年道德觀念發展特點

當代青少年道德觀念發展狀況總體處于積極穩定狀態,盡管青少年在婚戀道德選擇上日益趨向理性和自然,與傳統道德價值觀念存在著日益增加的距離,但是在青少年道德發展的諸多領域,當代青少年依然在主流上保持著與傳統道德觀念和社會主導價值觀念的相當程度的一致性,多數青少年積極認可道德的作用和功能,對社會肯定和支持的道德行為持積極贊同和力求踐行的態度,但在當代青少年中也存在著較為明顯的道德相對主義傾向,在道德觀念與道德行為之間依然存在著較大差距,特別是對一些需要作出道德犧牲的行為,青少年踐行的比例偏低,并且在婚戀道德觀念上也存在著過多的自然主義的傾向。

(一)認可道德對個體和社會的積極作用,重視道德的協調功能,但道德觀念上存在著明顯相對主義傾向

調查表明,多數青少年認可道德發展的約束作用,追求有道德約束的生活,并且多數青少年對道德的作用和功能定位是積極正向的,他們較為充分肯定道德對個體發展和社會發展的積極作用,把道德看成是人之為人的根本要求和促進社會發展的積極手段。在道德功能選擇上,與20世紀80年代青少年相比,當代青少年更偏重于道德的協調性功能,即把道德看成是個體內在的修養和對個體的約束和協調,但對道德的進取性功能重視不夠,也就是把道德看成是促進社會和個人發展的手段,積極拓展道德的社會功用。這樣在青少年發展中多了一些自律和自我控制的成分,但少了一種向社會積極發展的心態。在當代青少年發展過程中還應關注的一點是,在青少年中道德相對主義觀念較為明顯,而道德相對主義容易使青少年在面臨重大道德是非面前迷失自己的道德選擇,因此可以從另一個層面反映青少年道德發展的缺失,從調查的情況看,有20%的青少年在道德觀念上具有濃厚的相對主義色彩。

(二)對社會道德和自身道德總體評價積極,對丑惡社會現象深惡痛絕,但對自身道德狀況評價不高

調查表明,青少年對社會道德狀況和自我道德狀況總體評價是積極的,2/3左右的青少年雖然承認當前道德建設存在問題,但認為主流是健康向上的,對道德狀況好轉有信心。但也有1/4左右青少年對目前道德狀況表示不滿,認為道德狀況呈現出滑坡現象,甚至認為出現道德崩潰。另外還有近10%的青少年對當前道德現狀說不清。說明青少年雖然肯定社會道德狀況,但認為當前社會道德還是存在諸多的問題。青少年對一些丑惡社會現象表示了強烈不滿,特別是對貪污腐敗現象表示了極度的不滿。除此以外,青少年深惡痛絕的丑惡社會現象依次為“販毒吸毒”、“賣淫嫖娼”、“拐賣人口”、“黑惡勢力”、“搶劫盜竊”、“假冒偽劣”等。 調查顯示,盡管青少年對自我道德的評價積極多于消極,但總體評價并不高,選擇“一般”的比例近50%,并且還有15%左右的青少年選擇“較差”和“很差”,這一方面反應了青少年對自我道德發展狀況的不滿意和不滿足,但也折射出一代青少年道德發展的狀況,必須高度重視。

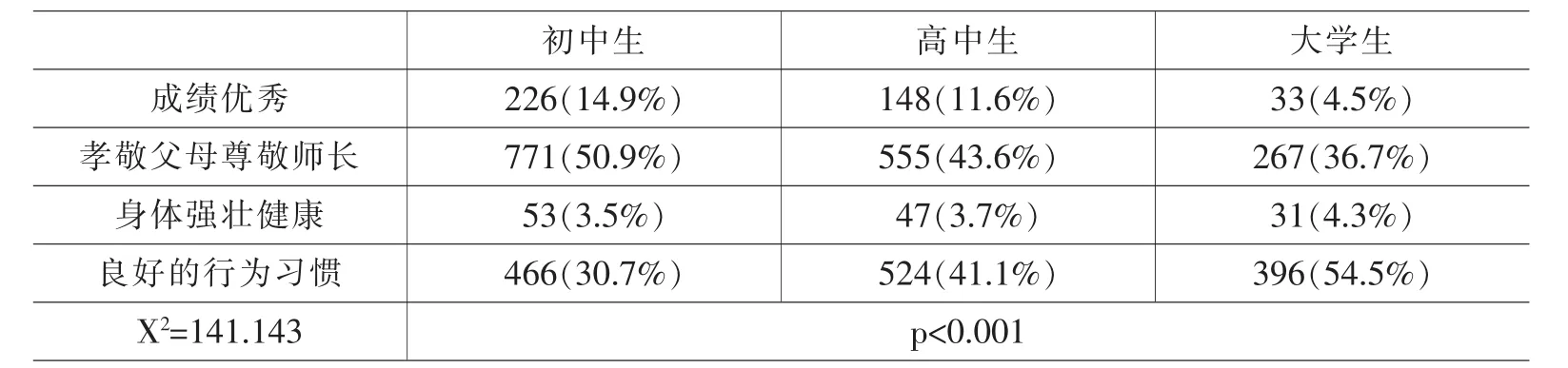

(三)道德標準依然是評價青少年的主要標準,能力標準得到程度重視,對身體健康標準依然忽視

調查表明,青少年在對好孩子標準的評價來看,近85%的青少年把道德標準作為評價好孩子的主要標準,10%左右的青少年把成績好作為好孩子的標準,而只有5%的青少年把身體健康作為好孩子的標準。在青少年評價好孩子的標準上存在著較大的不平衡,道德標準依然受到了充分的重視,但能力標準和身體健康標準卻受到忽視。當代青少年并沒有改變中國傳統思維中片面追求道德人格的總體狀況,其中,青少年對身體健康的忽視應引起高度關注,并給予適當觀念引導。進一步分析青少年道德標準中的結構發現:在青少年道德標準中,排在第一位的是孝敬父母尊敬師長,這個標準較重視個體對外在道德標準的服從性,而排在第二位的是良好行為習慣,這個標準更重視個體內在的標準和實際行為表現;從兩者的排列來看,當代青少年更表現出對道德標準的遵從性的一面。不過,隨著學歷的提升,青少年越來越開始高的比例選擇良好行為習慣,越來越開始重視內在的道德準則和實際行為表現(如表2)。

表2 不同學歷青少年對好孩子標準的評價

(四)青少年在基礎文明素質方面表現出較高的素養觀念和行為之間存在著較大距離

調查表明,青少年在一些基本的文明素質方面表現出較高的素養,對于在公共汽車上讓座、拾金不昧等體現個體文明素質的觀念和行為,青少年表現出很高的觀念認同和行為選擇;對于一些不良的道德行為,比如考試舞弊等現象,多數青少年敢于同這些不良行為作斗爭,但也有部分青少年盡管對不良道德行為表現出強烈不滿,但在行為選擇方面并沒有采取相應行為來制止;而對于一些危險性較高的道德行為,比如見義勇為,大多數青少年雖然觀念上認同并且由衷地表示欽佩,但在實際行為中更多地選擇了明哲保身的態度。在觀念和行為之間存在著一定的差距。

(五)認同傳統觀念的現代價值,但對傳統道德的核心和實質缺乏系統了解

與上世紀80年代青少年對中國傳統文化的否定相比,當代青少年對中國傳統道德及文化表現出較大程度的認同和喜愛。絕大多數青少年肯定中國傳統道德的價值,對中國傳統道德的價值持基本否定和完全否定的青少年比例僅占2%;大多數青少年對中國傳統道德對個人成長的作用評價“很大”和“較大”,還有30%的青少年評價“有一定作用”,只有不到5%的青少年選擇作用“較小”和“沒有”。關于中國傳統道德價值觀念的現代價值,絕大多數青少年表現出較高的認同,青少年對中國傳統道德觀念的現代價值的認同既高于以西方文化為核心的價值觀念,也高于以社會主義道德為核心的價值觀念,表明當代青少年更多從文化身份角度來認識作為一個中國人的價值觀念,尋求中國文化的自我認同,這一方面表現出當代青少年越來越多地從文化本位角度來確立個體身份,另一方面也表現出對意識形態標記的淡化。當代青少年不僅在觀念上認同中國傳統道德價值觀念,而且在行為上表現出較多對中國傳統道德的遵從,比如當代青少年在與父母關系方面,多數青少年能夠記得父母生日,并且在日常生活中幫助父母做一些家務,表現出一定的孝順觀念。特別引起注意的是,在獨生子女與非獨生子女的交互分析中,在道德觀念與行為的諸多選項中,非獨生子女的表現都要好于獨生子女,而只有在一項選項上,獨生子女卻明顯高于非獨生子女(即對父母生日的記憶上)。獨生子女更多記得父母的生日這個指標雖然并不能說明其對父母更為孝順,但也從一個側面反映了獨生子女與父母之間的聯系。與青少年對傳統道德價值觀念的高度認同和對其作用的高度評價相比,青少年對中國傳統道德觀念了解并不充分,雖然大部分青少年閱讀過中國古代儒家一些經典著作,但了解并不系統,對中國傳統道德本質和具體內涵缺乏足夠和充分理解。

(六)青少年在網絡道德上表現出基本道德底線,但對網絡“惡搞”的實質認識不足

網絡已經成為青少年獲取信息的基本方式,大多數青少年都有過上網經歷和經常上網。青少年在網絡道德上也表現出基本的道德底線,對于網絡“惡搞”現象,大多數青少年表示不支持和不贊同,并且還有1/3左右的青少年對網絡“惡搞”現象表現出厭惡,認為應予以譴責。而對于涉及到政治性很強紅色經典著作的網絡“惡搞”現象,青少年表現出更大程度的譴責和厭惡,85%的青少年都選擇了不宜提倡、應該譴責和應該依法追究責任,只有15%的青少年把這種現象看成是一般的行為甚至認作有創意的行為。表明當代青少年對一般的網絡“惡搞”和對政治性很強的網絡“惡搞”還是有比較明顯的區分的,存在著明顯的道德底線。但是,從27%和16%左右的青少年對網絡“惡搞”、甚至對紅色經典“惡搞”的贊同和欣賞態度來看,對網絡“惡搞”現象的實質還缺乏必要的認識和了解,應加強對青少年進行網絡“惡搞”的實質及其危害性教育。

(七)在婚戀道德方面采取更為開放和包容的態度,注重對婚戀道德主體的尊重,但較少考慮婚戀問題的社會影響

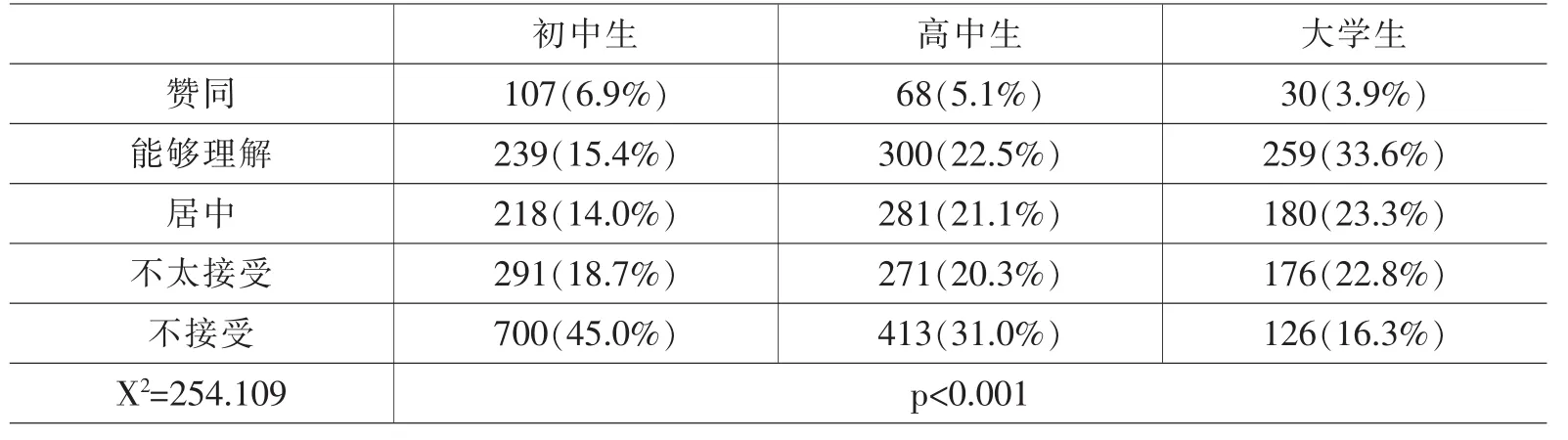

青少年對于婚姻戀愛的態度顯得較為開明和包容,對于中學生談戀愛,盡管多數青少年并不支持在中學期間談戀愛,但采取絕對反對和排斥態度的比例非常小,盡管青少年本人不贊同談戀愛,但對于其他人談戀愛則采取了寬容態度;青少年認為在中學期間談戀愛的主要原因并不是尋求終身伴侶,而是尋求友誼、支持幫助和對自我的證明,而這種選擇恰好比較好地印證了埃里克森把青少年的戀愛現象看成是尋求自我同一性的一種嘗試的觀點。青少年在對待婚姻道德方面,越來越多地把婚姻看成是個人的活動,盡管多數青少年對多角戀愛、婚前性行為直到同性戀行為持不贊同和不支持的態度,但對于這些不符合中華民族傳統美德和對青少年身心有傷害的婚戀觀念,青少年并沒有足夠比例表示強烈反對,而是對其他人的這種行為以尊重個人選擇為由給予理解和包容。對于同性戀這種行為,青少年中隨著學歷的增長,持理解和支持態度的比例呈現出明顯增長的趨勢(見表3)。把婚姻道德越來越多地看成是個人活動,尊重個人在婚姻戀愛方面的選擇,這既具有一定的合理性,反映了現代社會對個人權利和要求的尊重,對個人隱私的保護。但婚戀道德問題除了有其個體性的一面以外,也存在著社會性的一面,青少年僅僅從個人道德層面,并且以自然主義的方式來對待婚姻道德,也存在著對婚戀道德的社會性的忽視,應引起注意。

表3 不同學歷青少年對同性戀的態度的列聯表

(八)網絡環境已經構成青少年道德觀念發展的重要環境因素

調查表明,社會環境對青少年道德觀念的影響較大,社會環境包括網絡環境、輿論導向和影視作品等構成青少年道德觀念發展的主要因素,也就是說青少年道德觀念發展在很大程度上受社會環境因素的影響。其次家庭因素和學校教育因素也在一定程度上影響青少年道德觀念發展,其中家庭因素的影響占23%左右,而學校因素的影響占10%左右。學校因素在青少年道德觀念發展中所起的作用相對較弱。在對青少年道德觀念影響最大的人物中,父母依然是影響青少年道德觀念的主要人物,其次同伴關系逐漸上升為第二位的影響因素,而教師的影響排在第三位,值得注意的是,一些影視人物、網絡人物、文學作品人物在青少年道德觀念發展中也發揮著重要的影響。在學校教育的影響因素中,思想品德課程是學校教育中影響青少年思想道德的主要因素,說明專門設立的德育課程對青少年思想品德形成和發展有著重要影響,把思想品德課程定位為青少年思想道德觀念發展的主渠道,是符合青少年道德觀念發展的定位。

二、青少年道德觀念教育策略

青少年認可道德觀念在個人成長過程中的作用,對社會和自身道德觀念發展狀況總體評價積極,具有較好的基礎文明素質,表現出對中國傳統道德的較高認同和開放、包容和尊重個人等現代道德觀念,但在青少年道德觀念中,也存在著明顯的相對主義、自然主義、個人主義等傾向,在道德觀念上偏重于協調性而進取性功能較弱,并且道德觀念與行為之間存在著一定的差距,青少年道德觀念發展的社會環境也有待于進一步優化。

(一)加強核心價值觀念教育與引導,幫助青少年形成穩定道德觀念

當代青少年成長在一個大發展大變革大調整的時期,伴隨著社會經濟成分和經濟利益多樣化、社會生活方式多樣化、社會組織形式多樣化、就業崗位和就業方式多樣化的發展趨勢,各種各樣的社會思潮紛至沓來,人們思想觀念的多樣性、復雜性、選擇性和流動性日益明顯,當今社會思想文化多樣復雜的情況對青少年形成穩定正確的道德觀念構成了一定的挑戰,為青少年道德觀念的相對主義傾向提供了土壤。青少年道德相對主義傾向表明,青少年在道德觀念的形成過程中,缺乏長期穩定起作用的道德觀念。

傳統青少年道德觀念的培養主要采取權威主義的教育模式,主要要求青少年服從于社會價值觀念,強調社會價值觀念的絕對性和穩定性,盡管這種絕對強制能夠使青少年暫時接受外在的道德價值觀念,但隨著時間的推移,特別是在多元開放的環境下,這種權威主義條件下形成的道德觀念很容易受到各種因素的沖擊抵消。從權威主義道德教育模式到道德相對主義再到核心價值觀念教育,反映了國內外青少年道德教育模式的總體發展趨勢,國內外道德教育模式轉變為我們開展青少年道德觀念教育引導提供了啟示,幫助青少年形成穩定的核心價值觀念體系,是多元開放環境下開展青少年道德觀念教育引導的基本策略。

(二)加強個體道德發展的社會內涵教育,提升青少年社會責任意識

調查表明,在青少年道德觀念中存在著一種自然主義和以自我為中心來進行道德選擇和判斷的傾向,這種自然主義和以自我為中心的道德傾向既有客觀性和合理性的一面,但也存在著較大的局限性,其合理性在于,它是個體道德觀念形成和發展的基礎和動力,社會道德觀念正是在個體道德觀念的基礎上逐漸提升和完善的。但是,如果把這種以自然主義和自我中心的道德觀念無限夸大,就容易形成個人主義的道德價值觀念,而與我們所主導的價值觀念形成鮮明的反差,并且最后也會危及到社會道德。消除青少年道德觀念中自然主義和自我中心的有效措施是加強對青少年進行個人與社會關系的教育引導,讓青少年了解個人與社會的辯證關系,了解道德的實質與功能,幫助青少年從認知上擺脫由于個人人生成長局限性而形成的自然主義傾向,提升道德社會內涵的認識,增強青少年社會責任感。

(三)鼓勵青少年參與道德實踐活動,促進道德行為的發展

從調查的情況來看,青少年對很多的道德現象在觀念上認同度非常高,但具體的道德行為選擇上存在著一定的差異性,表明青少年道德認知與道德行為之間存在著一定的差距,要彌合這種觀念與行為的差距,除了在認知上提升青少年對道德社會性的認識以外,積極參與道德行為,是青少年形成良好道德品質的有效途徑。據有關研究表明,在青少年成長過程中,積極參與社會實踐活動,有助于其在成年以后的道德行為。③從青少年參與社會公益活動的情況來看,當代青少年在社會參與的廣度和深度上有很大的提高的空間,青少年參加最多的是社會捐助活動,占 91.4%;其次是環境保護活動,占78.6%;排在第三位的是義務植樹,占56.2%。而沒有參加過的社會公益活動,如無償獻血的比例最高,占89.9%;其次為普法宣傳,占70%;排在第三的為照顧孤寡老人活動,占68.4%;排在第四位的為志愿服務活動,占55.7%,青少年對上述幾種有德性的社會活動的參與度都比較低,沒有參加過的比例均超過50%。因此,應鼓勵青少年積極參與有德性的社會實踐活動,培養青少年對道德的踐行能力和水平,促進青少年道德行為發展。

(四)加強社會教育,發揮家庭道德教育作用,提升學校道德教育實效性

調查表明,在各種環境因素對青少年道德觀念影響中,學校教育雖然發揮著一定作用,但并不是主要作用,家庭教育的作用雖然與兒童時期相比有所淡化,但依然是青少年道德觀念發展的比較重要的因素,而對青少年道德觀念影響最大的是社會因素,社會環境因素對青少年道德觀念影響深刻。這對我們提出青少年思想道德的社會教育模式提供了依據。在傳統青少年道德建設過程中,我們比較重視學校教育在青少年道德教育中的主導作用,而對家庭教育,特別是社會教育在青少年道德教育中的作用較為忽視,在青少年道德教育過程中,甚至還出現把家庭和社會對青少年發展的作用稱為“5+2<7”現象或“5+2=0”現象等,或多或少把家庭和社會對青少年道德發展作為一種消極的影響因素。調查顯示,家庭、社會并不是外在于青少年道德發展的因素,而是形成青少年道德觀念的主要因素,應統籌學校教育、家庭教育和社會教育對青少年道德觀念的影響,加強社會教育,發揮家庭教育的作用,發揮學校專門課程教育的主渠道作用,為青少年道德觀念發展創造良好的發展環境。

注:

①佘雙好.武漢市青少年思想道德現狀及建設措施研究報告[J].學校黨建與思想教育,2006(2).

②佘雙好等.湖北省青少年思想道德現狀及特點分析[J].學校黨建與思想教育,2007(8).

③陳會昌.道德發展心理學[M].合肥:安徽教育出版社,2004:205-206.

責任編輯 顏 波

C913.5

A

武漢大學