《韓信》

——淮安歷史文化名人三部曲壓軸大戲

■廖壽儒

聞聽淮安市淮劇團創作演出的淮劇《韓信》,榮獲了2009-2010年度江蘇省舞臺藝術精品劇目,十分高興和激動。這是繼淮劇《吳承恩》,被評為2005-2006年度江蘇省舞臺藝術精品劇目后,該團獲得的又一次最高殊榮。實在可喜可賀。至此,該團打造的淮安歷史文化名人三部曲之任務,終于圓滿完成。

沉浸在喜悅之中,接到《劇影月報》約稿。

寫點什么呢?那就從八年前“三步曲”起步寫起吧!

八年前,時任淮安市委書記的丁解民指出:“淮安,作為全國歷史文化名城,歷史非常悠久,文化積淀非常深厚。然發掘研究整理和宣傳利用卻很不夠。”

是啊,歷史文化名城淮安的一個重要特色,就是“人杰地靈”。史籍記載的文化名人迭出不窮。如大軍事家韓信,西漢辭賦家枚乘,南朝詩人鮑照,北宋詩人張耒,巾幗英雄梁紅玉,畫壇奇士龔開,小說家吳承恩,詩人畫家邊壽民,溫病學家吳鞠通,民族英雄關天培,小說家施耐庵、劉鶚,京劇大師王瑤卿、周信芳,劇作家陳白塵等,共一百多位大家。更令淮安人自豪的是,新中國開國總理、舉世景仰的一代偉人周恩來也出生在這里,他的精神與日月齊輝,光照寰宇。

為弘揚燦爛的歷史文化,推動淮安歷史文化名城建設水平的提高,市委市政府決定組織力量編寫一套《淮安歷史文化叢書》。

正因為此舉,促進了當時文化局領導和文化人的思考。為什么淮安歷代這么多天才人物,慷慨激昂、為國為民之士,不能用藝術形式將他們中的代表人物搬上舞臺呢?不能用家鄉的傳統地方戲曲來展示家鄉的歷史名人、文化現象、內核和積累厚重、影響巨大的歷史文化呢?作為淮安的當代文化人,應該有責任、有義務去展示淮安歷史上群星璀燦的宏大氣象,擴大歷代名人對后世文化的影響,弘揚淮安精神,張大淮安人的優秀傳統和豪邁氣慨,接踵歷史人物的足跡,為弘揚優秀的中化民族文化,為淮安的當代文化經濟建設,做出應有的貢獻!

于是,我們決定先將開國總理周恩來、西游記作者吳承恩和偉大的軍事家韓信先期搬上舞臺。曰為“名人三部曲”。并將這項非常艱巨的任務交給淮安市淮劇團。劇本創作由淮安文學藝術院負責。

其實,淮安市淮劇團在淮安市直三個團中,人力物力相對薄弱、各方面條件最差。但是,該團卻有當時其它兩個團所不完全具備的力量。

首先,淮安市淮劇團是一支特別能吃苦、特別能戰斗、有正氣、大氣和勇氣的隊伍,往往會有破釜沉舟、背水一戰的精神;其次,他們擁有像榮光輝、李春棟等能勝任三個戲中主要角色的優秀男演員;最重要的一點,該團有一種立志振興的使命感!

如今,“三部曲”圓滿完成。這足以證明,以上三條優勢是支撐他們創造奇跡的保證;“小馬拉大車,拉得呱呱叫”。同時也證明,當時市文化局領導的決策尚有點見地。

2002年,淮安市淮劇團首先完成了音樂詩劇《開國總理周恩來》的創作排練。

淮劇團演出音樂詩劇,這似乎是天方夜譚,違背藝術規律的不嚴肅之舉。而事實是,他們是經過認真思考、反復琢磨而作出的決定。

周恩來,一個偉大的無產階級革命家、軍事家、外交家,黨和國家的杰出領導人。他是一位向人類付出愛最多,也是接受人類最多愛的人。他波瀾壯闊的一生歷程,他“鞠躬盡瘁”、“死而后已”的崇高精神,是很難用一部戲曲,在二個小時左右的時空里完成。而用音樂詩劇,手段靈合、可抒情、可概括、可組合,縱橫捭闔,可以將周恩來一生中最閃光、最動人的事跡展現出來。

于是,他們提出:“用周恩來的精神,來排演《周恩來》”于是,他們請來了聲樂老師,語言老師上課輔導。好在劇團為適應市場,曾引進了少數藝校畢業的音樂舞蹈人才做為基礎。

經費不足,團長帶頭大家湊;服裝自己動手做,有的演員干脆從家里拿來服裝改,布景、道具自己釘。全團上下,憑著一股氣、一種崇高的精神,終于完成排練,首演卻大獲成功。

自2003年起,該劇先后在江、浙、滬、皖四省市80多個城市演出了358場,觀眾達40余萬人次,演出收入100余萬元。《中國教育網》、《新華日報》等多家媒體及網站對該劇的演出作出報道。演出所到之處,各地領導均親臨現場觀看。收到了較好的社會效益和經濟效益。

第一部曲成功,極大地鼓勵了全團的創作熱情和信心。可惜,該劇沒有參加省級以上的評獎活動。

2004年,淮安市淮劇團開始著手創作《吳承恩》,作者仍是淮安文學藝術院的胡永忠。

吳承恩,一代文學巨匠,淮安大地上成長起來的“神話大師”。如橡之筆“挾雷電、驚風雨”。其人生命運卻跌宕多。雖屢困場屋、窮且益堅,癡迷小說創作,最終跳出“五行”之外,著就了傳世文學巨著《西游記》。

淮劇《吳承恩》,擷取了吳承恩一生中,經歷科考、落第、拔貢、遭貶、著書等一系列重要事件發生時的心路歷程。褒揚了他“文章中天下”的價值取向。

《吳承恩》劇的創作排演,劇團的目標,就是咬定精品,創作人才不足,外請。于是,請來了導演王友理,作曲趙震芳。演員、演職員乃至舞工作人員不足,怎么辦?由市文化局領導協調,請求省淮海劇團、省長榮京劇院支援。下活了精品打造“一盤棋”,舞臺資源共享用。

最值得一提的是,為了培養中青年演員,榮光輝在演《吳承恩》成功后,以吳承恩大師的胸懷,決定讓出“吳承恩”由李春棟擔綱主演。不是榮光輝不肖、不能,而是他為劇團未來發展的思考,是藝術的良知和一種勇氣。

2005年元月,該劇首演,上下均予好評。經過數次修改,幾番加工打磨,藝術質量不斷提高。在2006年第五屆江蘇省淮劇節上,榮獲優秀劇目一等獎;2006年,被評為2005-2006年度江蘇省舞臺藝術精品工程精品劇目。這可是淮安文藝表演團體首次榮獲該項榮譽。2007年參加第五屆江蘇省戲劇節,獲得優秀劇目一等獎。同年被評為江蘇省第六屆精神文明建設“五個一”工程獎。

一項項獎勵,閃光耀眼;一次次成功,令人激動和高興;一番番修改打磨,卻又令編創人員幾曲回腸,百轉千回。不論多么喜悅、多苦多難,成功是硬道理,發展是硬道理,出人出戲出作品是硬道理,為時代和人民奉獻更多更好的優秀戲曲產品,是劇團生存發展的終極目標是硬道理,其艱辛的過程可以忽略不計。

第三部曲《韓信》。2000多年前,在那場楚漢相爭的歷史大決戰中,韓信以蓋世雄才,凌云之氣、權謀韜略而戰無不勝,演繹了一部流光溢彩、震古爍今的輝煌歷史篇章。他被后世人稱為“兵仙”“戰神”。就連美國的軍事研究人員也稱他為冷兵器時代最杰出的軍事家。韓信的一生充滿了戲劇性,給后世留下了許多歷史懸念,他的出身、思想、成材之路、軍旅生涯、他的杰出戰功、死亡之謎等等。也給后世展示了一幅沉雄悲壯、驚世駭俗的人生畫卷。

因此,從古到今,韓信曾被無數戲劇家,搬上了戲劇舞臺,且不乏優秀之作。2006年,就在我們確定創作《韓信》劇本時,淮安已有四位劇作家在醞釀劇本創作,有的已經打好了提綱。其中有京劇院副院長、一級編劇郭彥民、文學藝術院副院長趙亮、《淮安日報》編輯張德法。而最終,我們選擇了文學藝術院青年劇作家劉云來創作。一直到今天,淮劇《韓信》獲得了江蘇省舞臺藝術精品劇目,文學院老院長薛友彬還耿耿于懷,認為我當時武斷,讓他做了難為人,得罪了其它劇作家。這也許是酒桌上的戲言。得罪也罷,埋怨也好,都是過去的事成為煙云。可喜可賀的是,《韓信》創作演出成功了。

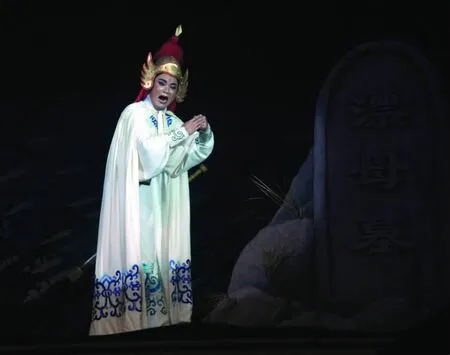

創作的艱辛不必細說。正如作者劉去的創作感言:“寫一出戲難,寫地方名人的戲尤難”。難就難在他另辟蹊徑,詮釋了一個與眾不同的韓信,一個全新的韓信,一個在淮安這片水土上養育出來、具有淮安人的氣慨和文化內核的韓信。那就是“重情重義、忍辱負重、精忠報主、仁愛生命,為了黎民蒼生、國家社稷,甘愿赴死”。這才是真英雄、偉丈夫!

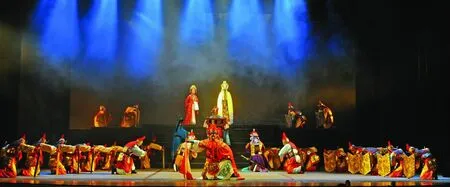

排練的過程不必細說,承繼了《吳承恩》的做法,集中了三團的力量加上外請的原班人馬攻堅。2009年成功上演后,同年參加了江蘇省優秀新劇目評比展演,榮獲了“優秀劇目一等獎”。并且成功入選本年度江蘇省舞臺藝術精品工程資助劇目。2010年上演“世博會”期間,亮相于上海,受到中國劇協主席尚長榮、副主席羅懷臻及眾多專家、觀眾的一致好評。《韓信》又一次獲得巨大成功。

最值得欣賞的是,就在《韓信》一劇已被列入省舞臺藝術精品工程初選劇目后,主演韓信的李春棟,承繼了老團長榮光輝讓賢助學的傳遞,將韓信的前半場戲數由青年演員呼來且擔負。盡管呼來且的表演還不盡如人意,但榮光輝、李春棟的氣質、風范和精神,必將鼓舞著淮劇團的后輩去勤奮努力。

淮安市淮劇團,一個市級藝術團體,兩年內,打造了兩部省級舞臺藝術精品劇目,這不能說這不是一種精神、志氣。當然,它離不開省廳、市委、市政府、市委宣傳部、市文化局和許多專家、老師的幫助、支持。它也留給我們許多思考。如作為國家級非遺保護團體,人才隊伍培養和建設問題;新劇目創作排練的經費渠道問題;演出陣容較大如何面向農村市場問題;舞臺演出攝錄成電視片播出,變成公共文化產品,由誰來買單問題,如何擴大受眾面問題等等等等。

淮安“名人三部曲”,宣傳的雖是出生在淮安的名人和歷史文化,但它是中華文化的組成部分,其深遠的意義不僅在淮安。繼承和弘揚優秀的中華文化,是我們建設社會主義新文化不可缺少的工作之一。

期待著淮安新一輪名人“三部曲”“五步曲”問世。