基礎隔震技術在建筑結構中的應用探討

劉昱彤

基礎隔震技術在建筑結構中的應用探討

劉昱彤

簡要說明了基礎隔震技術的基本概念及原理,并對基礎隔震技術在建筑結構中應用時面臨的若干關鍵問題進行了探討,同時,對中國、美國和日本抗震規范中基礎隔震的設計思想等進行了比較分析,以指導實踐。

基礎隔震,抗震規范,設計思想

0 引言

基礎隔震技術作為一種有效的被動控制技術,以其優良的減震效果及經濟適用性得到工程界的普遍認可,并已在國內外建筑結構中廣泛應用;與此同時,基礎隔震技術在建筑結構中應用時也面臨著一些關鍵問題,如隔震裝置的力學性能、隔震裝置的耐久性、隔震結構的動力分析方法及隔震結構設計合理選擇輸入地震動等,本文將就上述一些問題進行探討,同時,通過比較各國規范中隔震設計方法及設計思想等的差異,為我國基礎隔震的應用和發展提供有益的建議。

1 基礎隔震技術的概念及原理

1.1 基礎隔震的基本概念

基礎隔震體系是指在結構物底部與基礎頂面之間合理設置某種隔震裝置來達到建筑物與地震隔離的目的。它包括上部結構、隔震裝置和下部結構基礎三部分。通過調整或改變結構的動力性能,由隔震層的隔震裝置吸收并消耗主要地震能量后,僅有少部分能量傳到上部結構,明顯衰減結構的地震反應,地震發生時建筑物只產生較輕微運動,結構處于彈性階段,從而保證建筑物內人員、設備的安全。

1.2 基礎隔震的基本原理

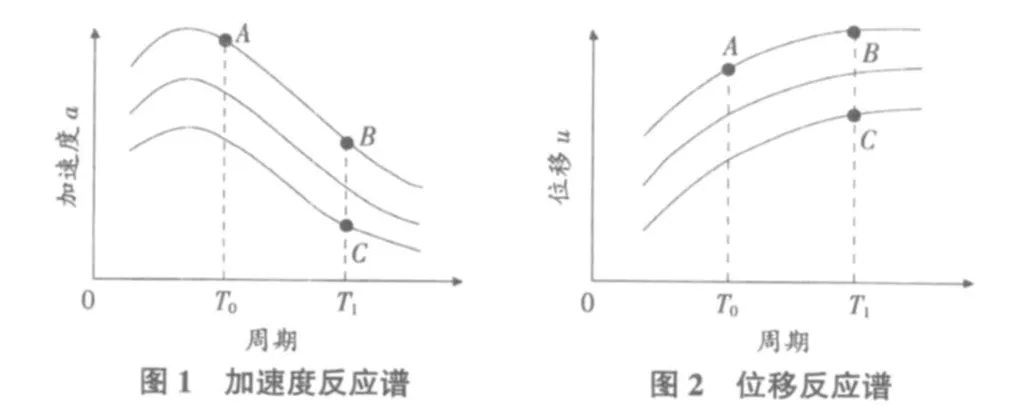

基礎隔震原理可以用單自由度彈性體系的地震反應譜來說明。圖 1,圖 2為建筑結構加速度反應譜和位移反應譜示意圖,一般低層和中高層的鋼筋混凝土建筑物剛性大,周期短,在地震作用下,加速度反應大,位移反應小,即為圖中 A點。延長建筑物周期,阻尼保持不變,則加速度反應降低,位移反應增加,即為圖中 B點。在延長建筑物周期的同時,加大結構阻尼,則加速度反應減小,位移反應得以抑制,即為圖中 C點。由此可見,適當延長結構周期,并給予恰當的阻尼可有效降低結構反應。而位于結構底層的隔震裝置,則實現了二者的有機結合,它能夠安定持續的支承建筑物重量,追隨建筑物水平變形,具有適當彈性恢復力,能夠耗散地震輸入的能量,使得上部結構甚至在遭受罕遇地震時,依然可以保持彈性工作狀態,僅發生近似平動。

2 基礎隔震技術在建筑結構中應用的若干關鍵問題

2.1 隔震裝置的力學性能

國內外隔震結構目前技術比較成熟,并已在國內外廣泛應用的隔震裝置是夾層鋼板與橡膠層緊密粘結的標準型夾層橡膠隔震墊。橡膠支座基礎隔震系統通常可分為隔震器和阻尼器兩大部件,其力學性能主要通過第一形狀系數 S1(橡膠支座中每層橡膠支座的有效承壓面積與其自由表面積之比)和第二形狀系數S2(橡膠支座有效承壓體的直徑與橡膠總厚度之比)來決定。

2.2 隔震裝置的耐久性

按現行標準,大部分建筑結構設計使用年限為 50年。實踐表明,隔震支座的工作壽命可超過 50年。如澳大利亞墨爾本某鐵路橋使用橡膠支座[1],于 1889年建成,已使用 100多年,老化深度僅為 5mm。目前的橡膠隔震支座產品,大都采取了外圍保護層以及抗老化劑、阻燃劑等措施,壽命可達到或超過房屋設計使用年限。即使隔震層部件在房屋設計使用年限內需要改裝、更換,其施工也是不難操作的。

2.3 隔震結構的動力分析模型

隔震結構動力分析模型主要分為單質點隔震體系和多質點隔震體系,其中單質點隔震體系是將上部結構簡化為一個剛體,不考慮上部結構的層間位移。其體系的恢復力模型是隔震層的雙線性恢復力模型,體系的剛度采用隔震層的剛度,體系的質量采用上部結構質量,不考慮隔震層的質量。多質點隔震體系是將隔震層作為一個質點計入結構體系。上部結構采用層間剪切模型,從而形成“串連多質點體系”模型。多質點隔震體系是將基礎隔震層作為第一個基本單元,其剛度為隔震支座的剛度,上部結構仍然將各樓層視為一個質點。

2.4 隔震結構設計合理選擇輸入地震動

輸入地震波的周期成分對隔震結構的反應影響很大,若輸入地震波的短周期成分較多,則隔震結構的反應值會越小,反之,若長周期成分較多,則隔震結構反應值會越大。故在對隔震結構作時程分析時需要嚴謹地選擇合適的地震波。

3 關于中、美、日三國規范基礎隔震設計思想的比較

中國、日本和美國三個國家建筑抗震規范[2-4]的有關規定不但與三國的地震背景、區劃方法、衰減規律等技術問題有關,還與設防水準、設防目標有關,而且在很大程度上取決于經濟和行政的決策。而三國在隔震技術實現手段上也不盡相同,如表 1所示。

表1 中、美、日三國規范中關于隔震技術的比較

從表 1可以看出:這三國規范都規定隔震建筑應選用穩定性較好的硬土場地。日本限定在 1,2類型的場地,中國限定在Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ類型的場地,美國限定在A,B,C,D類型的場地。同時,也限定了隔震建筑的最大高度,日本規定隔震建筑高度不超過60m,中國的不超過 40m,美國的不超過 19.8m。美國還規定原不隔震結構的基本周期要趨于1 s,而中國的要小于 1 s,日本則規定只考慮隔震支座的剛度時隔震結構的周期大于 2.5 s。中國和美國都規定為基礎隔震,即結構第一層以下的部位,且隔震支座不允許受拉,而日本則不限。由于日本隔震建筑的高度較高,因此,它還規定了隔震層的剛度中心和上部結構的質量中心的最大偏心率為 3%。日本強震作用下的隔震結構需用時程分析法來計算,我國和美國的隔震結構在一般情況下都采用時程分析法計算,也可基于反應譜的等效線性化的靜力簡化設計方法。在應用等效線性化分析方法時,在結果中需要考慮一些安全系數,而時程分析方法可以不考慮。

由于三個國家的國情不同,在抗震設防目標、抗震設防水準及抗震設計方法上都不相同,適用的范圍有各自的針對性,但在隔震設計思想方面及動力分析等方面都是基本相同的。

4 結語

相比傳統以剛克剛的結構抗震設計思想,基礎隔震技術開辟了一條以柔克剛的結構抗震新思路。在保證結構安全性的同時,也可降低造價達到經濟性的目的。在應用于建筑結構時,國內外基本上都形成了較為完整的成套技術,相應的技術規范也已基本成型,但依然存在著一些關鍵問題有待理論上的完善,對這些問題的關注和解決對于進一步的完善基礎結構隔震技術和提高我國建筑結構抗震水平都具有重要意義。

[1]CECS 126∶2001,疊層橡膠支座隔震技術規程條文說明[S].

[2]GB 50011-2010,建筑抗震設計規范[S].

[3]FEMA,1997,NEHRPGuidelines for the Seismic Rehabilitation of Buildings,FEMA-273(Washington,D.C.:Federal Emergency Management Agency).

[4]ICC,2002,2003 International Building Code,Falls Church,VA:International Code Council.

On exp loration for foundation seism ic isolation technique in architectural structures

LIU Yu-tong

The paper briefly indicates the basic concepts and the ideas for the foundation seismic isolation technique,exp lores some key problems in the application of the foundation seismic isolation technique in architectural structures,and undertakes the analysis and comparison for the design ideas for the foundation seismic isolation in the anti-seism ic regulations in China,America and Japan,so as to direct the practice.

foundation seismic isolation,anti-seismic regulation,design ideas

TU352.12

A

1009-6825(2011)09-0036-02

2010-12-05

劉昱彤(1981-),男,太原理工大學建工學院工程碩士研究生,工程師,山西省建筑設計研究院,山西太原 030001