不同年齡難治性鼻出血部位及治療方法分析

吳 健

北海市衛生學校附屬醫院,廣西北海 536000

鼻出血患者出血部位較多且較隱蔽,通常失血量較大,存在休克和窒息的危險。過去常常使用填塞法止血,但效果有限且不良反應較多,目前多采用鼻內鏡下止血。本研究分析筆者所在醫院收治的難治性鼻出血患者的臨床資料,對其主要出血部位和治療結果進行統計,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選擇筆者所在醫院2010年1月~2011年1月耳鼻喉科收治的鼻出血患者81例,均為單側鼻出血,排除凝血功能異常及嚴重肝腎心肺疾病患者。其中男63例,女18例,年齡18~60歲,平均(35.8±5.9)歲,合并高血壓57例,糖尿病33例,存在嚴重鼻中隔偏曲18例,鼻腔血管瘤2例。

1.2 方法

本組患者入院后均首先經明膠海綿填塞,觀察止血效果,止血效果不滿意的患者,積極完善術前準備,行全麻下鼻內鏡電凝止血。術中患者取頭高腳低位,逐步抽取鼻腔填塞物,邊抽出邊觀察出血部位和來源,注意避免一次將鼻腔填塞物抽盡,引起鼻腔大出血,抽出鼻腔填塞物后,使用鼻內鏡對鼻腔行全面且細致的檢查,重點檢查嗅裂區、下鼻道、鼻中隔頂端、鼻中隔后端及后鼻孔周圍等,對出血點進行電凝治療,如電凝仍無法止血,則行頜內動脈栓塞術。

1.3 統計學處理

應用SPSS13.0軟件進行統計學處理,計量資料采用均數±標準差()表示,兩樣本間率的比較使用x2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 鼻出血的主要分布部位

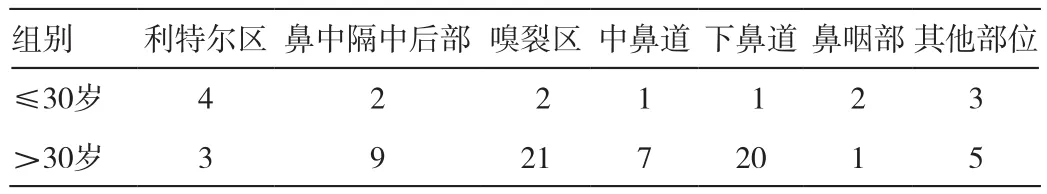

≤30歲的患者鼻出血部位分布比較均勻;>30歲的患者鼻出血部位主要為嗅裂區和下鼻道,同時>30歲的患者鼻出血比例明顯高于≤30歲的患者(x2=61.728,P<0.05)。見表1。

表1 鼻出血的主要分布部位(n)

2.2 臨床效果

81例患者,14例患者經過單純明膠海綿填塞止血,60例使用鼻內鏡下電凝止血,7例患者經鼻內鏡下電凝治療后仍出血,最后行頜內動脈栓塞治療成功。

3 討論

難治性鼻出血病因比較復雜,單一方法治療往往效果不理想,關鍵在于明確病因,找到出血部位,選擇適當的治療方法,爭取一次止血成功,盡量減少對鼻腔黏膜的操作創傷[1]。本組患者入院后先行填塞法,同時積極行鼻內鏡下止血術的術前準備,并將麻醉方法選擇為全麻,在保證患者安全的同時,為栓塞治療提供條件。

臨床上對于原發性難治性鼻出血患者,在找到出血點后,可采用鼻內窺鏡下微波、射頻止血治療,對于血液病、肝腎功能不全、糖尿病、鼻腔腫瘤及上述方法治療無效者采用鼻腔填塞,對鼻部外傷因常伴有鼻部畸形均采用鼻腔填塞以恢復鼻腔結構和功能,填塞失敗者,可作選擇性血管結扎及血管栓塞[2]。本組主要使用填塞、鼻內鏡及動脈栓塞等方法。對于出血部位的判斷,如血液來源下鼻甲后緣則出血來源于下鼻道;如血液從中鼻甲和鼻中隔間流下則出血來源于嗅裂鼻中隔部;如血液來源于中鼻甲外側則出血來源于中鼻道[3];經仔細檢查鼻腔未見出血點,但一側鼻咽的前端仍涌血不止,考慮為吳氏區出血,老年人鼻出血部位多位于此處;有鼻中隔偏曲者,出血處通常在偏曲的突出處或凹面[4]。鼻中隔出血多于鼻腔側壁出血,鼻腔黏膜覆蓋薄的區域出血多于黏膜覆蓋厚的區域出血;中隔出血部位主要在前下部,其次為頂上部,最后為后部,鼻腔側壁出血部位主要在下鼻道內,其次為中下鼻甲后端[5]。

本組≤30歲的患者鼻出血部位分布比較均勻,>30歲的患者中鼻出血部位主要為嗅裂區和下鼻道,且>30歲的患者鼻出血比例明顯高于≤30歲的患者。其中14例經單純明膠海綿填塞止血,60例使用鼻內鏡下電凝止血。徐強等[6-7]認為對于栓塞時應盡可能行選擇性供血動脈栓塞,保留頸外動脈主干通暢,若在造影中發現頸內動脈供血或有顱內外危險吻合應視為栓塞禁忌證,本組7例患者行頜內動脈栓塞治療成功。隨著年齡的增長,鼻出血患者止血難度越來越大,治療上選擇鼻內鏡對于大多數難治性鼻出血有效。

[1] 鐘庭彬,黃明燕,徐浩文.鼻內鏡下電凝止血結合填塞數字紗布治療難治性鼻出血療效[J].臨床耳鼻咽喉頭頸外科雜志,2008,22(2):91-92.

[2] 蔣正舉,王世飛,鄧建華.難治性鼻出血原因分析及鼻內窺鏡治療體會[J].廣東醫學,2007,28(8):1201-1270.

[3] 唐衛紅.鼻內鏡治療難治性鼻出血105例臨床體會[J].海南醫學,2009,20(9):236-237.

[4] 馮春英,劉明,柯朝陽,等.鼻內窺鏡下雙極電凝治療難治性鼻出血[J].南方醫科大學學報,2006,26(6):837-838.

[5] 王麗,王麗華,周玉英,等.難治性自發性鼻出血臨床分析[J].臨床耳鼻咽喉科雜志,2006,20(2):64-66.

[6] 徐強,黃優華,沈濤,等.難治性鼻出血8例血管內栓塞治療的臨床應用[J].南京醫科大學學報,2006,26(6):466-467.

[7] 劉光華.難治性鼻出血60例臨床分析[J].中國醫藥導報,2009,6(5):147.