加用復方黃柏液灌腸治療潰瘍性結腸炎的療效

譚細生,王新仁

(豐城市人民醫院消化內科,江西豐城331100)

潰瘍性結腸炎(VC)是炎性腸病的一種,病因不清楚,病情也遷延不愈,治療效果亦差,病變主要累及直腸和結腸黏膜及黏膜下層,臨床為慢性炎癥性表現,腹瀉、腹痛、黏液膿血便為其主要癥狀,由于病變部位炎癥明顯和特有的解剖學特點,而使保留灌腸在治療該病中得到廣泛應用。2002年9月至2010年5月,筆者在對VC患者進行系統內科治療時加用復方黃柏液進行保留灌腸,并與未進行保留灌腸的患者進行對照,將結果報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

36例患者(活動期)均來自豐城市人民醫院住院患者,診斷標準及病情分級依據參考文獻[1]標準,內鏡下直腸炎17例,直乙結腸炎15例,左半結腸炎4例,男16例,女20例,年齡14~58歲,病程3個月至8年。按隨機數字表法分為2組,治療組(n=18):男7例,女11例,平均年齡36.2歲,病程平均3.5年,其中病情輕9例,中8例,重1例;對照組(n=18):男9例,女9例,平均年齡35.8歲,病程平均3.4年,其中病情輕10例,中8例,重0例。2組性別、年齡及病情程度比較差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2 方法

2組患者均進行正規的內科治療,治療組在此基礎上加用復方黃柏液灌腸,根據病變部位不同決定插入深度,一般在15~30 cm,劑量為100~500 mL,1次·d-1,灌腸后以膝胸臥位或仰臥抬高臀部1~2 h,3周后改為每2 d 1次,5周為一療程。

1.3 療效評定標準

根據2001年全國中西結合消化病學研討會制定的標準進行判斷。臨床治愈:臨床主要癥狀消失,鏡檢結腸黏膜恢復正常或潰瘍灶已形成瘢痕,大便常規檢查3次正常;顯效:臨床主要癥狀基本消失,鏡檢結腸黏膜病變明顯改善,大便常規檢查紅、白細胞每高倍視野在3個以下;好轉:臨床主要癥狀改善,鏡檢結腸黏膜病變有所改善,大便常規檢查紅、白細胞每高倍視野在5個左右;無效:治療后臨床癥狀、結腸鏡及病程檢查無改善。有效率=(好轉+顯效+臨床治愈)例數/總例數×100%;顯效率=(顯效+臨床治愈)例數/總例數×100%。

1.4 統計學方法

采用χ2檢驗。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

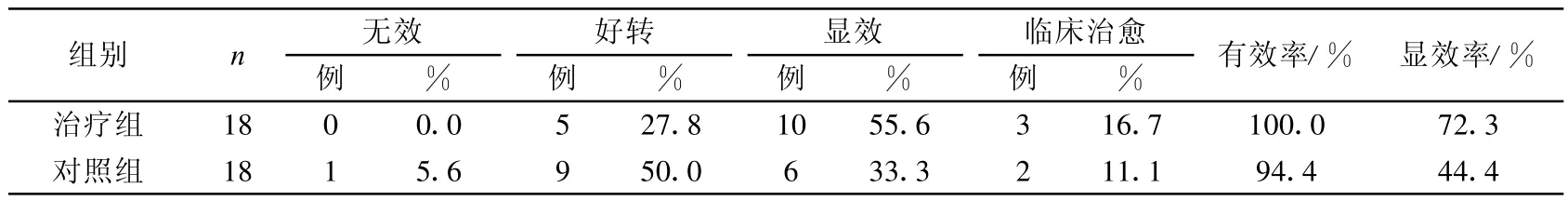

治療1個療程后治療組療效優于對照組,2組比較差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 2組療效的比較

3 討論

VC是發生在結腸和直腸的慢性非特異性炎癥,現多數學者認為既有自身免疫因素參與,感染和精神因素也是誘因[1],VC病變主要累及結腸黏膜和黏膜下層,常累及直腸和乙狀結腸,部分嚴重病例可累及全結腸。臨床采用柳氮磺吡啶、5-氨基酸水楊和皮質激素等治療,有時還需應用免疫抑制劑,病變以充血、水腫、潰瘍形成為主,也是臨床癥狀形成的主要原因。故在全身治療的基礎上加用復方黃柏液灌腸有相對優越性,也是廣泛采用的方法,由于保留灌腸方法的局限性,它只適用于結腸中段以下的病變。本文結果表明,治療組的顯效率及有效率均明顯高于對照組,2組比較差異有統計學意義(P<0.05)。所以在VC治療中,加用復方黃柏液灌腸是可以推薦的。

[1] 歐陽欽,潘國宗,溫忠慧,等.對炎癥性腸病診斷治療規范的建議[J].中華消化雜志,2001,21(4):236-239.