阿加拉河項目區險峰小流域水保工程效益分析

韓治國,周 明

(黑龍江省農墾建三江分局水務局,黑龍江富錦156300)

1 概況

1.1 地理位置

阿加拉河項目區險峰小流域水土保持工程,位于勝利農場中部,農場場部西側,屬完達山余脈半丘陵地區,東西走向,中間高,南、北兩側低,地形起伏較大。海拔高程為200~280 m,坡度為0.3°~10°,相對高差為20~50 m。小流域內有5條侵蝕溝,溝壑密度為0.08 km/km2,小流域南北長8.5 km,東西寬9.55 km,小流域包括4個管理區,土地總面積5 737.41 hm2,水土流失面積2 757.4 hm2,占流域總面積的48.06%。

1.2 土壤和土地利用結構

險峰小流域耕作土壤主要為暗棕壤,黑土層厚10~25 cm,有機質、氮、鉀含量較高,磷比較缺乏,表層有機質平均為6.76%~11.35%,全氮0.127%~0.26%。土地資源豐富,宜農地多,土質較肥沃,在時空分布和組合類型上都可以滿足農作物生長發育的需要,但從現有的土地利用結構來看還不盡合理,大部分的土地被開墾為耕地,坡耕地面積較大,流域內尚未構成完整的林草生態防護體系,農業生態環境惡性循環,不合理的耕作制度破壞了土壤的結構,加速了黑土地土壤侵蝕的程度。

1.3 水土流失概況

險峰小流域土壤侵蝕類型以水力侵蝕為主,侵蝕形態為面蝕和溝蝕兩種。流域內水土流失總面積為2 754.4 hm2,占土地總面積的48.06%。其中輕度侵蝕面積為500.54 hm2,占流失總面積的18.17%;中度侵蝕面積為1 441.76 hm2,占流失總面積的52.34%,強烈侵蝕面積為812.11 hm2,占流失總面積的29.48%。可見,險峰小流域水土流失治理是十分必要的。

1.4 水土保持措施

水土保持措施主要有坡耕地治理工程、林草措施、溝道工程和作業路,其中坡耕地治理工程包括截流溝、改壟、壟向區田、秸稈還田及深松等。

2 險峰小流域水保工程效益分析

2.1 基礎效益

2.1.1 計算范圍

基礎效益分保土效益和保水效益兩類。基礎效益指水土保持措施減少基本農田和造林地的地表徑流,從而減少對表土的剝蝕,分為就地滲入、就近攔蓄和減輕溝蝕3種情況。

2.1.1 計算方法和結論

1)保水效益

保水計算公式如下:

式中:徑流深Hs,0.88 m。

2)保土效益

保土效益計算公式如下:

式中:侵蝕模數Ht,2 535 t/km2·a。

結合小流域實際特點,根據試驗研究資料,并參照東北黑土區水土流失綜合治理試點工程的數據,確定不同水土保持措施保水保土效益參數,見表1。

表1 保水保土效益參數表

本流域年流失表土約7萬t,治理措施生效后,每年減少表土流失6.42萬t,土壤侵蝕模數由中度逐步降低到微度,減蝕率92%。保水量314.4萬m3。

2.2 經濟效益分析

2.2.1 經濟效益分析原則

1)效益分析只計入使用投資而增加措施的效益,原有措施雖然隨著技術進步也會提高質量,但因未投入建設資金,因此不計算其效益。

2)效益計算期根據治理措施的使用年限確定,取20 a。

3)各項措施均從開始生效之年計算效益。

4)對多個項目產生的綜合效益,應根據水土保持措施的作用和效果確定其效益分攤系數。

5)效益計算期為20 a,基準年為2010年。

2.2.2 效益指標

效益分析包括累計凈產值、產投比、投資回收年限和內部收益率。

2.2.3 經濟效益計算及結果

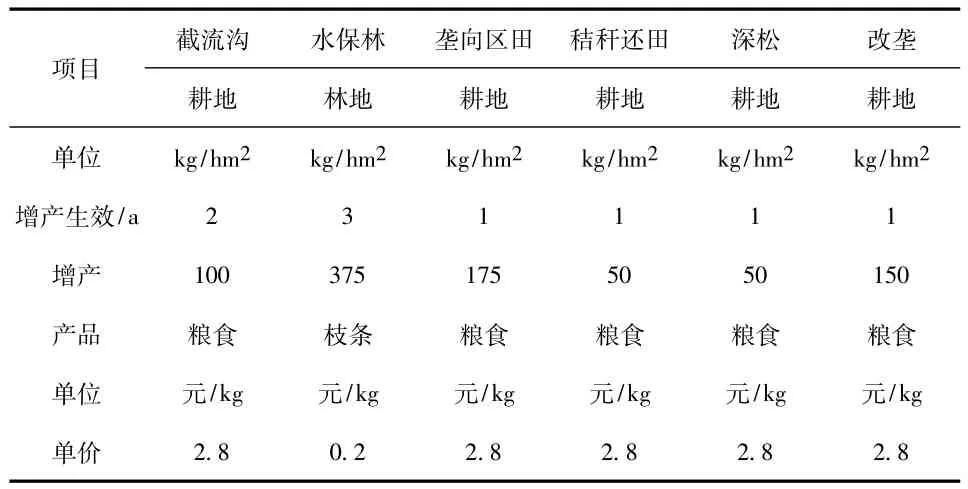

經濟效益包括坡耕地治理增產糧食,造林增產木材、燃料等收入。其增產數額采用水保科研資料與同類型區調查數據綜合分析確定,產品價格比照當地近年市場價格認定,經濟效益計算參數見表2。

表2 經濟效益計算參數表

計算期累計糧食增產1 037.4 t,累計效益2 593.60萬元;累計產枝條1 070.33萬kg,活立木253.7 m3,累計效益10.17萬元。水土保持措施正常運行期間,年均增效益為137.74萬元,累計凈效益1 168萬元以上。

2.2.4 經濟效益分析

1)累計凈產值:是指措施全部生效后的累計增產值。措施全部生效時累計增值1 168萬元。

2)產投比

式中:EBCR為產投比;Bt第t年的效益,萬元;Ct第t年的費用,萬元。

經計算,EBCR=1.17。

3)投資回收年限:項目的凈收效益回收項目投資所需要的時間,即多年水土保持累計凈效益和水保累計投資相等時所需年限。以年為單位,從項目建設開始年算起。

式中:Pt為靜態投資回收期,年;CI為現金流入量,萬元;CO為現金流出量,萬元;(CI-CO)t為第t年的凈現金流量,萬元。

經計算,Pt=8.8年。

4)內部收益率

式中:EIRR為經濟內部收益率;B為效益流入量;C為費用流出量;n為項目計算期,20 a;t為項目計算期各年的序號,基準點的序號為0;(B-C)t為第t年的凈效益,萬元。

經計算,EIRR=7.8%。

以上計算結果表明,此項目所采取的水土保持治理方案是可行的。

2.3 社會、生態效益

2.3.1 生態效益

栽種水土保持林13.9 hm2,森林覆蓋率達到30.5%,提高0.2%。土壤理化特性得以改善,林草措施可以有效地調節地表徑流,減少表土流失,保護了耕地肥力,提高土壤蓄水保水能力,增強了抗旱能力。

2.3.2 社會效益

項目實施后,流域內土地的利用率和產出率得到提高,糧食單產增加338 kg,經濟結構得到改善,商品生產將以較快的速度發展,經濟收入明顯提高,人均收入增加849元,提高了13.4%,為全面建設小康社會奠定了基礎。植被覆蓋率的提高可增加土壤的入滲,減少坡面徑流,邊山洪為常流水,減輕溝道的洪水危害,延長水利工程的使用壽命,調節徑流年內分配,緩解水資源的供需矛盾,為生產、生活和生態用水提供保障。生態環境得到根本改善,可增強群眾的生態和環境保護意識,促進和諧社會和新農村建設,提高環境容量和人民群眾的物質文化生活水平。

[1] 國家技術監督局.GB/T15772-2008水土保持綜合治理規劃通則[S].北京:中國水利水電出版社,2008.

[2] 中華人民共和國水利部.GB/T15774-2008水土保持綜合治理效益計算方法[S].北京:中國水利水電出版社,2008.

[3] 中華人民共和國水利部.SL72-1994水利建設項目經濟評價規范[S].北京:中國水利水電出版社,1994.