鄭焦城際跨濟東高速公路特大橋(40+64+40)m連續梁橋墩設計

賈允祥

(中鐵工程設計咨詢集團有限公司橋梁工程設計研究院,北京 100055)

1 工程概述

鄭焦城際是鄭州至焦作的一條設計時速250 km的雙線城際鐵路,設計活載采用ZK活載。鐵路線與濟東高速公路以63°夾角交叉,為了滿足公路現狀以及未來規劃的要求,設計中采用1聯(40+64+40)m連續梁跨越高速公路。連續梁位于直線線路上。

本橋范圍內地質情況主要是粉土、粉質黏土、粉砂、細紗,地基承載力在120~300 kPa。橋址范圍內地震動峰值加速度為0.15g,相當于地震基本烈度7度,地震動反應譜特征周期為0.55 s,工程抗震設防類別為B類,抗震設防烈度為7度。土壤最大凍結深度0.29 m。

2 設計要點

根據本橋所處位置的線路縱斷面、梁部結構高度、地面線資料、土壤最大凍結深度等數據確定橋墩高度,其中支座加支承墊石總高度邊墩采用60 cm,中墩采用70 cm,另外由于所跨道路為填方道路,為了減少開挖深度、降低基坑防護難度、加快施工速度,中墩基礎埋深應盡可能取小值,本橋基礎頂埋深按0.2~0.5 m控制。根據本橋的地質資料情況確定基礎采用樁基礎。將本橋橋墩自左向右命名為1號墩~4號墩。橋型立面示意見圖1。

圖1 大橋立面示意(單位:cm)

2.1 設計荷載

本橋位于直線上,墩頂外力主要有主力(列車活載、鋼軌縱向伸縮力和撓曲力、橫向搖擺力)、附加力(制動力、風力)、特殊荷載(列車脫軌荷載、汽車撞擊力、地震力、鋼軌斷軌力)。

對于1號墩、4號墩按照簡支梁橋墩最不利加載方式加載:單線加載、雙線加載,2種加載又分一孔重載、雙孔重載、一孔輕載、雙孔輕載、雙孔空車、橋上無車。另外由于1號墩、4號墩兩側所接為不等跨梁,還需分大小跨方向加載。最不利活載加載圖示見圖2。

對于2號墩、3號墩,墩頂活載按最大支反力和最小支反力2種工況取不利情況控制設計。

圖2 活載加載圖示

雙線活載作用按單線活載的2倍計算,不予折減,另外還應計及活載的動力效應。動力系數1+μ=0.18,式中 L為加載長度,對于本橋 L=φφ×1.3=62.4 m<64 m,取 L=64 m,則 1+φμ=1.005。

制動力采用豎向凈活載的10%,雙線橋采用一線制動力。1號墩設置簡支梁固定支座,簡支梁制動力取整孔簡支梁制動力的100%;4號墩上安置簡支梁活動支座,簡支梁制動力取整孔簡支梁制動力的50%;1、2、4號墩設置連續梁活動支座,制動力按相鄰兩孔上制動力的25%計,3號墩設置連續梁固定支座,制動力取整聯制動力的全部。活動支座承受的制動力還需與支座摩阻力進行比較,取大值控制設計。

橫向搖擺力,取值100 kN,作用于軌面。僅計算任一線上的橫向搖擺力。

列車脫軌荷載,不計動力系數。對于雙線橋,僅考慮一線脫軌荷載,且另一線上不作用列車活載。

風壓強度偏安全的取值,有車時取1.25 MPa,無車時取 2.25 MPa。

伸縮力、斷軌力數值通過建立軌道、橋梁有限元模型,計算獲得。計算模型示意見圖3,軌道力計算數值見表1。

圖3 軌道力計算模型示意

表1 一股鋼軌軌道力數值 kN

地震力采用建立全橋模型,通過反應譜計算獲得。地震力應分別按有車、無車進行計算,有車時,順橋向不計活載引起的地震力,橫橋向計入50%活載引起的地震力,作用于軌頂以上2 m處,活載豎向力按豎向凈活載的100%計。

2.1.1 地震力計算模式比較

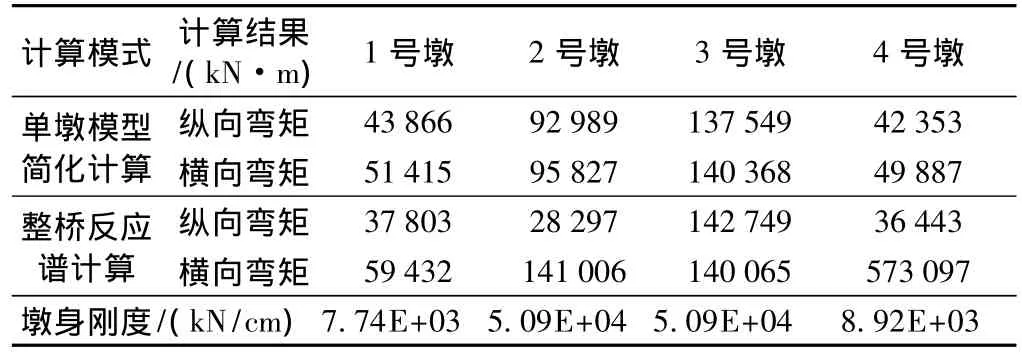

采用有限元模型進行反應譜計算,需要模擬基礎的具體形式,計算過程中首先根據《鐵路工程抗震設計規范》(GB 50111—2006)附錄E所示的單墩簡化計算模式計算地震力,確定樁基礎的根數、直徑、布置形式以及大致的樁長。采用單墩簡化模式計算地震力時,對于1號墩、4號墩、2號墩墩頂換算質點的重力采用相應墩頂恒載端反力反算重力;3號墩設置固定支座,考慮到固定支座的作用,將1、2、4號墩連續梁恒載端反力反算重力總和的50%加上3號墩恒載端反力反算重力作為3號墩墩頂換算質點的重力。采用單墩簡化計算與采用全橋反應譜計算所得的墩底截面地震力效應彎矩值比較見表2。

表2 墩底截面地震力彎矩值比較

從表2中可以看出,邊墩采用2種計算模式的結果比較接近;3號墩考慮墩頂換算質點重力修正后的單墩簡化計算結果與整橋反應譜計算結果比較接近;因此對于邊墩以及連續梁制動墩來說,采用簡化算法可以為整橋反應譜計算提供比較準確的基礎尺寸,從而可簡化整橋反應譜計算試算基礎尺寸的計算過程,并能在一定程度上校核整橋反應譜計算結果的準確性。2號墩2種計算模式的結果沒有可比性,但2號墩、3號墩整橋反應譜計算模式下橫向地震力比較接近,由此可以采用制動墩橫向地震力工況估算連續梁非制動中墩的基礎尺寸。

因此,在初步確定基礎具體形式時,對邊墩不做墩頂換算質點重力修正直接采用單墩簡化模式計算地震力;對中墩墩頂換算質點重力修正后采用單墩簡化模式計算地震力,縱向地震力工況用于估算制動墩中墩的基礎尺寸,橫向地震力工況用于估算非制動墩中墩的基礎尺寸。

2.1.2 荷載組合

各項外力計算完畢后,進行外力組合。組合時分雙線行車、單線行車、橋上無車3種類型進行組合,每一類型中的荷載組合僅考慮縱向或橫向一個方向上的附加荷載。地震力與活載組合時僅考慮單線行車的情況,墩身護面鋼筋根據地震力荷載工況確定。

2.2 橋墩構造

2.2.1 墩身尺寸擬定

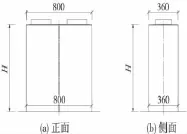

本橋各橋墩高度均小于10 m,為了方便施工,各墩外輪廓均設為直坡式。另外為了減少橋墩施工模板種類,橋墩外輪廓應盡量采用本工程中其他橋墩相似的外輪廓。本橋橋墩外輪廓尺寸,中墩墩身尺寸采用3.6 m×8 m(縱橋向尺寸×橫橋向尺寸),不設托盤,頂帽尺寸與墩身尺寸相同,圓端直徑采用3.6 m;邊墩墩身尺寸采用2.8 m×6.6 m(縱橋向尺寸×橫橋向尺寸),頂帽尺寸采用3.8 m×8 m(縱橋向尺寸×橫橋向尺寸),頂帽高度采用0.25 m,托盤高度采用2.75 m,頂帽不設置飛檐,為了美觀,托盤外輪廓采用圓弧曲面,頂帽圓端直徑采用3.8 m。頂帽尺寸最小要滿足安放支承墊石的需要,為了提高墩身受力的合理性,墩身外輪廓應不小于支座外邊緣連線的輪廓線。橋墩結構示意見圖4、圖5。

圖4 邊墩結構示意(單位:cm)

圖5 中墩結構示意(單位:cm)

2.2.2 支座布置

通常情況下將高度小的中墩設置為制動墩放置固定支座,本橋2號墩、3號墩高度相同,將位于下坡端的3號墩設置為制動墩。1號墩、2號墩、4號墩設置連續梁活動支座,1號墩設置簡支梁固定支座,4號墩設置簡支梁活動支座。

2.2.3 設置縱向預偏心

1號墩、4號墩根據所接簡支梁、連續梁恒載反力以及支座中心至梁端的距離確定需向連續梁方向設置預偏心5 cm。

2.3 墩身檢算

根據相關規范要求,橋墩需檢算偏心、強度、墩頂位移、沉降,本橋檢算結果見表3。

表3 橋墩檢算結果

表3中墩頂位移包括由于墩身和基礎的彈性變形,以及基底土彈性變形的影響。本線為有砟軌道,橋墩均勻沉降應不大于30 mm;相鄰橋墩沉降差應不大于15 mm。

連續梁斷軌力一般情況下比常規簡支梁橋墩的要大,在擬定墩身尺寸時,對斷軌力荷載組合工況下墩身偏心的檢算要優先進行,以免引起墩身尺寸的修改,影響設計過程。

3 結論

進行連續梁橋墩的設計時,墩身尺寸的擬定除滿足受力以及規范中關于構造尺寸的要求外,還應考慮施工方便性,對相似尺寸的橋墩進行合并設計,以減少橋墩類型、減少橋墩施工模板種類。對于地震力控制設計的連續梁橋墩,可以采用簡支梁單墩地震力簡化算法估算基礎尺寸,并以此尺寸作為初始尺寸建立全橋模型進行精確計算。對于中墩采用全橋反應譜計算所得的地震力進行設計;對于邊墩應比較全橋反應譜計算所得的地震力與單墩模型簡化計算所得地震力,取不利情況進行設計。采用簡化計算方法計算地震力時,對制動墩墩頂換算質點重力的修正可以采用增加各非制動墩墩頂恒載反力反算重力總和的50%的方法,其計算結果可以滿足估算制動墩基礎大致形式以及校核整橋反應譜計算結果準確性的需要,通過簡化算法得到的制動墩中墩地震力荷載中,縱向地震力工況用于估算制動墩中墩基礎尺寸,橫向地震力工況用于估算非制動墩中墩的基礎尺寸。

[1]鐵道部第三勘測設計院.鐵路工程設計技術手冊 橋梁設計通用資料[M].北京:中國鐵道出版社,1994.

[2]鐵道部第四勘測設計院.鐵路工程設計技術手冊 橋梁墩臺[M].北京:中國鐵道出版社,1997.

[3]鐵道第三勘測設計院.鐵路工程設計技術手冊橋涵地基和基礎[M].北京:中國鐵道出版社,2002.

[4]中華人民共和國鐵道部.TB10002.1—2005,鐵路橋涵設計基本規范[S].北京:中國鐵道出版社,2005.

[5]中華人民共和國鐵道部.TB10002.4—2005,鐵路橋涵混凝土和砌體結構設計規范[S].北京:中國鐵道出版社,2005.

[6]中華人民共和國鐵道部.TB10002.5—2005,鐵路橋涵地基和基礎設計規范[S].北京:中國鐵道出版社,2005.

[7]中華人民共和國鐵道部.TB10621—2009,高速鐵路設計規范(試行)[S].北京:中國鐵道出版社,2010.

[8]中華人民共和國建設部.GB50111—2006,鐵路工程抗震設計規范(2009年版)[S].北京:中國計劃出版社,2009.