當“老朋友”成為外交負擔

和靜鈞

雖說“只有永恒的利益,沒有永恒的友誼”是外交關系變幻萬千的一個總判斷,但當利益和友誼被綁定時,就產生了所謂的“老朋友”式的政治情感。“老朋友外交”,起始于國家和人民的名義,最終固化為某個人物與某種意識形態。當固化的人物與定式的意識形態在其本國受到挑戰時,對方國往往面臨著選擇“老朋友”還是其人民的兩難。

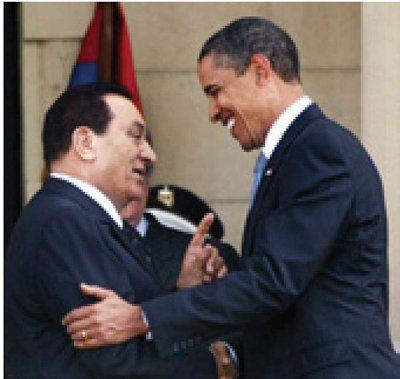

美國因有政黨輪替的傳統,對待“老朋友”的態度非常靈活。美國對外關系委員會外交政策高級研究員米德曾言:“我懷疑美國外交政策是否有自己的邏輯。”冷戰年代里,美國先后結交李承晚、吳庭艷、皮諾切特等“老朋友”,但當風向不對即主動拋棄,免受其累。老總統里根對付巴拿馬“老朋友”諾列加時,直言運河是“我修的,我出的錢,就該我來管”,派兵把諾列加以販毒罪押回美國。而今,美國對待“老朋友”穆巴拉克的手法也值得玩味。穆巴拉克的“朋友”遍天下,就數美國這個朋友背叛他最徹底也最無情。

再看薩科奇,昔日他與卡扎菲的“私誼”給法國帶來巨大石油利益,可是當愛麗舍宮看到卡扎菲屠戮人民,威脅報復西方干涉,從而也可能使其承諾的經貿合同打水漂時,法國率先拋棄卡扎菲,第一個派出“幻影”戰機轟炸卡扎菲軍隊。這比意大利“老貝”的拖泥帶水明顯勝出一籌。今天,卡扎菲終于倒臺,法國則在利比亞獲得優先地位。

正因為那些僵化機制下產生的“老朋友”大都執政時間超長,由英雄一步步蛻變成獨裁者,所以最終下場凄慘。鐵籠里的穆巴拉克,監獄里的米洛舍維奇,絞刑架下的薩達姆,被亂槍射死的齊奧塞斯庫夫婦,都成為各自時代不光彩的政客命運的象征。

為什么這些大國政府紛紛摒棄“老朋友”桎梏,轉而追逐“活絡”多方外交呢?因為他們都明白,以政治情感束縛外交思路的做法已經過時,他們寧愿隨從更廣泛民眾的意愿,背著“背叛老朋友”的罵名,也不愿繼續選擇“固化的人物”。事實上,這種“老朋友外交”,并不真正有利于“老朋友”辨清形勢,處理不好可能最終會痛失友誼紐帶,導致彼此利益巨損。