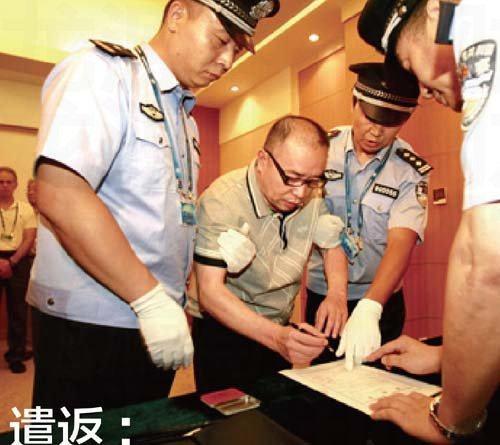

遣返法律與政治的雙簧戲

和靜鈞

地球村由眾多國土不等、國力不齊的“村民”組成,算上一個月前加入的“南蘇丹”,聯合國里記錄在冊的“村民”已達193個。傳統的國界并沒有消失,畫地為牢的主權管理模式有增無減,純粹法律主義者宣揚的以締結雙邊引渡條約解決追逃與遣返難題,在現實的個案處理中經常碰得一鼻子灰。遣返,從來都是政治問題,它形在法律之內,影在法律之外。

司法先行,政治殿后

一個目標人,多個引渡請求國,這在過去也出現過,如皮諾切特被英國人依西班牙司法機關之請求收監候審后,一些聲稱受到皮諾切特獨裁統治連帶傷害的拉美國家,如烏拉圭,以及法國、瑞士等,也紛紛提出引渡請求。

可以想象,如果不是智利當時由親皮諾切特的基督教民主黨弗雷當政,智利決不會為一個下臺的末路政客與英國進行一場“捍衛主權生死戰”,英國也不會在多方拈量和權衡之后,念及當年馬島之爭時智利的無私支持之情誼,最后以不滿足“雙重犯罪”引渡規則為由,釋放了被冒失拘捕的皮諾切特,把人權組織的呼聲晾在一邊。當然了,智利也做足了國內政治文章,弗雷之后,就推出一個主張對皮氏審判的領導人,前提當然還是“國內審判”。

布特的命運也是這樣。請求引渡布特的,有美國、南美國家、西非國家,甚至是俄羅斯。維克多·布特,這是一個令人心膽俱寒的名字,與諸如“死亡商人”、“死亡販子”、“恐怖分子”、“世上頭號非法軍火販子”等稱呼掛鉤。這與皮諾切特“神鷹行動”中的死神形象差不多。針對布特的所有這些稱謂,均來自于美歐對其“妖魔化”的話語,如“死亡商人”一語是英國外交大臣所賜,而好萊塢巨片《戰爭之王》則被指是維克多·布特的“自傳”。美國稱,上世紀80年代末起,所有在南美、非洲及西亞的流血戰爭和沖突中,布特均向沖突雙方提供了殺人武器,布特也由此搖身變為世上最富有的人物之一。

2008年,維克多·布特被美國中情局設局,以談大宗生意為由,誘至泰國。在美國指使下,泰國警方拘捕了布特。按法律程序,泰國應啟動引渡程序中第一道司法確認程序,即開庭審理引渡請求是否成立以及可否引渡等問題。但泰國一拖就拖到了2010年底,其中原因當然與他信和俄羅斯有關。

布特販賣的軍火,據信與蘇聯崩潰后軍火庫失守有關,但源源不斷把軍火賣到任何一個沖突熱點地區,背后定有“高人”,這“高人”或與美國有關,或與俄羅斯的情報部門有關。伊拉克戰爭時期,彼得雷烏斯提倡的“重新武裝”地方勢力的計劃中,一些武器居然是布特賣過來的。美國引渡布特,被指急于“殺人滅口”,而俄羅斯人要泰國放了布特,被指是懼怕布特案牽連到背后“高人”利益集團。

泰國打起了法律“游擊戰”,以有新指控需要調查為名,盡量拖延引渡程序。阿披實政權想美國在引渡他信回國受審上助一臂之力,能以美國之威恫嚇那些給他信提供庇護的國家。在獲得足夠的保證后,泰國很快就把布特引渡給了美國。正好,泰柬邊境擦槍走火之事越演越烈,俄羅斯承諾的巨額投資則遲遲未至,泰國干脆就下定決心,準許美國警方把布特帶走。

阿桑奇或是一起“反例”。澳大利亞人阿桑奇通過其“維基泄密”網站,把別人偷來又拿給他們的政府絕密材料,公布在網絡上。之前公布的,大都是肯尼亞這類國家的,效果不顯;之后又矛頭對準共和黨前副總統候選人佩林,反響也不大;去年開始,就大手筆公布美國國防部有關阿伊戰爭的絕密文件,引起轟動;接下來的大手筆,當數公布從美國國務院等處“竊”來的外交密電。令人困惑的是,這些外交密電,除了讓美國外交官尷尬之外,受傷最重的卻是密電中提到的當事方。如“阿拉伯之春”中率先倒下的本·阿里,外交密電指其貪腐到了無可復加之地步。

美國人遲遲不對阿桑奇采取法律行動,倒是瑞典警方以阿桑奇與女士做愛時不戴套涉嫌強奸為由,發出逮捕令。阿桑奇逃至英國,瑞典通過國際刑警發出紅色通緝令,英國警方最終下手,捉拿了阿桑奇。英國本以為會有多國請求引渡,法院裝模作樣開庭多次,卻只有瑞典人要求引渡,不見美國人、澳大利亞人,甚至也不見那些多得數不清被“外交密電”中傷的“第三世界”領導人吱一聲。“信息自由權”話語下,阿桑奇目前至少對西方價值觀是有利的。英國法庭不大可能裁定把阿桑奇引渡給瑞典,瑞典也會以尊重司法判決為由放棄這場法律角逐,以政治上大家均獲利的方式收場。

程序耗竭,五十步笑百步

有一種驅逐,叫“程序耗竭”式驅逐出境,也就是申請避難或申請居留的人,在駐在國用盡了所有法律程序,仍然不能達到獲得避難或繼續居留之目的。有人給加拿大的法律程序算了一下時間周期,從申請避難,到最后被遞解出境,經過反復的“行政決定——復議——司法審判——上訴”等環節,一般要耗時10年。程序耗竭后,只得面臨遣返。

這個時間周期,正好使當事國之間騰出了大量庭外談判的空間。假如談得好,程序就會加快,就可避免周期最大值,從而在數年之內就實現所有可合法使用的“程序正義”;談不攏,那就盡量地拖,拖得對方一點脾氣都沒有了,最后人家還得對遞解行為“深表感謝”。

假如雙方談不攏,或來源國對引渡嫌犯回去的愿望不強烈,駐在國就會以“拖”字訣盡量拉長程序時間。倘若最后還是沒能談出個積極成果,避免遣返的申請人會出乎意料地獲得居住下來的許可。

這個冗長的程序,使加拿大“名聲在外”,被人們斥為“犯罪分子的庇護天堂”。指責它的卻多是“犯罪分子的制造天堂”那些國家。五十步笑百步,國際關系中比比皆是。

對加拿大來說也有格外爽快的遣返舉動,如當捷克吉普賽人刮起一股風,紛紛跑到加拿大申請避難時,加捷雙方出奇地合作無間。吉普賽人團體,在國際上鮮有強大利益代表人,那些跑到加拿大的吉普賽人,難以戴上“政治避難”的帽子,均被無情指為“經濟難民”,為“經濟機會主義移民”。加拿大主動請求捷合作,一方可免經濟負擔,另一方可免臉面受損,他們很快就遣返達成一致。

法國遣返羅馬尼亞羅姆人(也稱吉普賽人),先是出臺一個法律,聲稱凡入境過月后仍無定所無固職的人,要面臨強制遣返,之后,又出臺了小額經濟補助遣返制,凡自愿遣返的,法方不僅出機票費,還要給點生活補助。然而這些小恩小惠,騙不過世代以街頭騙術維生的羅姆人,法方最終不顧歐盟內部反對,強行遣返,形成“大規模歧視”。

法國是歐盟這個“社團”的主要贊助國,法國有任意解釋“歐洲成員國公民自由遷徙權”的自由,法國還可以把不斷惡化的治安等社會問題歸咎于移民,如果不趕羅馬尼亞的羅姆人,那就要趕另一國的羅姆人或其他人。法國人只是做了大部分歐洲國家想做又不敢公開做的事。在法國人之前,德國、意大利早已經大規模驅逐了歐盟內部的“非法移民”。

引渡之前,先筑國內法治

突尼斯向沙特提出要引渡本·阿里,沙特斷不會同意。不過,突尼斯已經啟動了缺席審判程序,以腐敗和謀殺等罪名在本國法庭上公開審理本·阿里的案件。一旦法庭三審定罪,沙特等庇護方,在法律戰爭中就失掉政治分,在阿盟中難以充大哥。另一方面,有罪裁定,也有利于突尼斯收回被本·阿里轉移到國外的腐敗資產。

現在有很多人,天真地認為只要雙方簽下引渡條約,就可以把外逃的貪官或其他犯罪分子捉拿回來。泰國與加拿大也有引渡協議,但泰國時至今日也引渡不回來泰國金融風波之時的主要犯罪嫌疑人。最后的方法,其實不在外,而在內,先建設國內的法治,完善訴訟程序,打造一個能最大程度遏制犯罪分子產生和外逃的機制,否則,今天加拿大驅逐了這個人,明天又得求他遣返另一個人,這讓加拿大很“累”。據說加拿大已經斥6億加元用于改革難民申請制度,縮短等候審批時間。加拿大人發現,每審理這樣一樁案件,納稅人就得付出更多的銀子,這樣的“國際主義”在加拿大經濟下行之時,實難充任。