中國古代主要草原保護法規及其思想對現代草原保護工作的啟示

蒲小鵬,師尚禮,楊 明

(甘肅農業大學 草業學院/草業生態系統教育部重點實驗室/甘肅省草業工程實驗室/中-美草地畜牧業可持續發展研究中心,甘肅 蘭州 730070)

中國是一個草原大國,擁有各類天然草原4億hm2,草原面積居世界第2位。豐富的草原資源為我國草業提供了巨大的發展空間和潛力。

中華文化是在以經營農耕的漢民族為主體、不斷吸取少數民族有益文化元素的基礎上形成的,具有多元統一性,如游牧民族具有勇敢、剛強、自然和諧等精神元素是對倡導仁治的儒家文化的有益補充;56個民族中主要的北方少數民族,如藏、蒙、哈薩克族等以經營草地畜牧業為主,在草地資源的管理和合理利用方面進行了長期的探索和實踐,中國是世界上最早制定有關草原保護法令的國家之一。西周的《伐崇令》、元朝的《阿勒坦汗法典》、西夏的《天盛律令》、清代的《喀爾喀七旗法典》等都有保護草原免受破壞的法律條文。

1 我國遠古時期草原保護思想的痕跡

漫長的舊石器時代,中華民族的祖先生活在森林里,在實踐中積累了森林方面的知識,當遠古人類走出森林時,首先來到林緣草原。草原為遠古人類提供了生存和繁衍的良好環境,是其居住、取食、防寒、御敵的基本場所。到了距今5 000年前的新石器時代,農業開始發展,華夏民族還兼營畜牧業,許多考古發掘都充分證實,這時華夏民族已形成以農業為主、畜牧為輔的經濟文化類型,許多遺址中都發現了豬、狗、牛、羊的骨骼,個別遺址中還有馬和雞的骨骼。可以說,新石器時代我國已有了原始的畜牧業,畜牧業曾在經濟上占有重要地位。這時草原上出現的游牧畜牧業持續數千年,至今有些草原地區仍然延續。那時天然草地對人類十分重要,為了獲取必需的食物,人們將飼養的牲畜在公有草地上放牧。

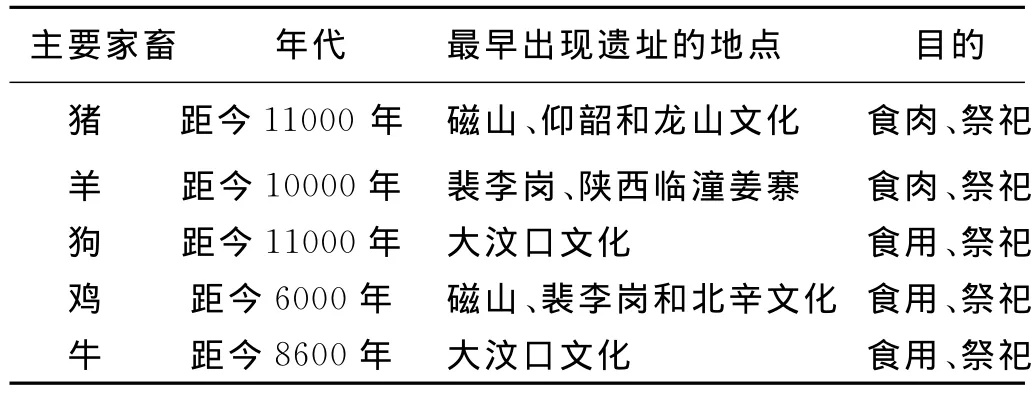

距今60~70萬年前的舊石器時代早期,今內蒙古地區的大青山南麓已有古人類活動,他們長期過著以狩獵為主、采集為輔的生活。距今1.5萬年,人類開始進入原始農業時期,馴化和飼養獸類,并開始有意識地干預草原。約1萬年前,中華民族的祖先開始馴養山羊、綿羊、馬、牛等食草動物(表1),今內蒙古滿洲里扎賚諾爾地區生活著屬于中石器時代的古人類,他們過著以畜牧狩獵為主的生活。

表1 原始社會飼養家畜[1]Table 1 Animal breeding of Primitive society

距今4千年前,內蒙古地區出現了游牧民族,“唐虞以上,有山戎、獫狁、葷粥居于北蠻,隨畜牧而轉移;其畜之所多則馬、牛、羊,逐水草遷徙”。那時的先民已完成了原始飼養業向原始畜牧業的過渡,食畜肉,衣皮革,被旃裘,過著“逐水草遷徙”、“隨畜牧而轉移”的游牧生活。這種游牧方式在客觀上起到了保護草原的作用,主觀上解決當時的草畜矛盾。公元前11世紀周朝頒布《伐崇令》,是明確提出保護自然資源的有關制度,并且規定“不如令,死無赦”。公元前221~206年,秦始皇制定的《秦律·田律》是我國最早關于保護土地、草地等自然資源的較完整法令。公元前500年,《詩經》“魯頌”中有“駉駉牡馬,在坰之野”;《爾雅》中有“邑外謂之郊、郊外謂之牧、牧外謂之野、野外謂之林、林外謂之坰”的草地規劃記載。《商君書》中記載著把搞清草料資源作為強國要素之一[2]。

早期蒙古民族是游牧民族,利用飼草資源繁殖和發展牲畜,在冬春兩季以狩獵作為自己的食物補充。1974~1984年內蒙古文物考古隊在伊金霍洛旗納林塔鄉朱開溝村進行了近10年的發掘工作,從中看出朱開溝遺址的文化時期的環境與人類經濟活動方式的互動關系是由農耕、狩獵、采集向畜牧業為主方向的漸進過程。并且,遺址文化層從第1段到第5段隨著氣候干旱程度逐漸增加,羊、牛與豬之間的比例也有逐漸增加的趨勢。豬、羊、牛雖然都屬于人類馴化、飼養的動物,但由于動物之間生理特征的差異,一般將豬的飼養視為農業生產的標志,而羊與牛的飼養則成為畜牧業的象征[3]。

2 古代我國少數民族對草原的保護

中國古代的農業文化是在農耕文化和游牧文化不斷融合的基礎上發展形成。長城以南的中原地區為農耕區,以農耕文化為主,而長城以北地區為游牧區,以游牧文化為主。二者有關草原保護方面的政策和法規有著明顯的區別,前者視草地為荒地,力主開墾,而后者出于軍事或宗教目的而禁止墾荒,這兩種思想的斗爭反映了中國草政的命運,這種普遍性的認識也必然在當時的法律法規中得到充分體現。

我國古代法律源于習慣法。習慣是人類在長期社會生活中自發形成的,為人類群體普遍認可和反復實踐的,具有一定社會強制力的行為規則。盡管習慣在很大程度上帶有盲目性、神秘性和被動性(習慣最初表現為禁忌,即為了避免遭到懲罰切勿激怒魔鬼),但是大多為后來成文法律所吸收采納,構成了法的最一般的基本要素。此外,在自然崇拜、宗教信仰、神話傳說、生產方式、喪葬習俗以及禁忌、節慶、鄉規民約等方面,客觀上形成了人們對自然破壞行為的約束,也是古代法律形成的基礎。

我國歷代的草原主要由曾建立國家的蒙古族、藏族、黨項族和滿族等諸多少數民族來經營,其中,制定的草原保護法規,最有代表性的主要有蒙古草原保護法規、青藏高原地區的草原保護法規和西夏草原保護法規3種。

2.1 蒙古草原保護法規

在對待和利用草原方面,各民族人民具有不盡相同的傳統和經歷,蒙古族是最早形成自然保護法律意識和具體法律條文的民族之一。蒙古族傳統草原保護意識的形成,是由其畜牧業經濟基礎和草原生存環境決定,要生存,首先必須像農耕民族保護土地一樣保護賴以生存的草原。正是依法保護草原的優良傳統,保證了蒙古族具有深厚基礎的自然保護習俗得以傳承。

蒙古族自古以來就有許多世代相傳的習慣法,蒙語稱為“約孫”,其義為道理、規矩、緣故,作為“不成文法”。習慣法是指國家認可并賦予法律效力的習慣,人們都自覺遵守,具有較強的穩定性。在保護草原方面,蒙古和哈薩克等族都有各種禁忌和處罰規則,不準亂掘、亂挖草地,搬遷時必須把火熄滅,若引起火災將受到嚴懲。

《黑韃事略》是由彭大雅、徐霆撰寫的一部關于蒙古的見聞錄。記述蒙古人的天然草原“其產野草,四月始青,六月始茂,八月又枯,草之外咸無焉”,因而隨意破壞草原的行為便會受到禁止,有“遺火而炙草者,誅其家”。草地畜牧業以羊和馬為主,“凡出師,人有數馬,日輪一騎乘之,故馬不困弊”,“其為生涯,止是飲馬乳以塞饑、渴。凡一牝馬之乳,可飽三人,出入止飲馬乳,或宰羊為糧。故彼國中有一馬者,必有六七羊,謂如有百馬者,必有六七百羊群也。如出征于中國,食羊盡,則射兔、鹿、野豕為食”[4]。他們對于草原畜牧業的管理有利于軍事戰國的發展需要。

成吉思汗《大札撒》是蒙古歷史上第1部成文法典[5],頒布于1205年,完善于1225年。成吉思汗建立蒙古帝國后曾經把一些對生態保護有益的薩滿教禁忌列入了他的“札撒”法典中,以法律的形式條列化了,那些條文可以視作比較原始的草原保護法的萌芽形態。《大札撒》明確記載“禁草生而鑊地。”即從初春開始到秋末,牧草泛青時禁止挖掘草地,誰若違反了該法規,就要受到嚴厲的懲罰。嚴禁草原火荒和墾地;以法保護野生動物,特別是母畜和仔畜等。《大扎撒》中還有許多條文規定禁止污染水源,如“禁止水中溺尿”、“禁民徒手汲水,汲水時必須用某種器皿”、“禁洗濯、洗穿破的衣服”、“于水中、余燼中放尿者,處死刑”等等,都是保護草原水資源的法律法規。所以,嚴禁破壞草地的法規不僅在習慣法中有慣例,而在成文法中也都有明文規定。成吉思汗的繼承人窩闊臺汗在其頒布的法令中寫到:“百姓行分與它地方做營盤住,其分派之人可從各千戶內選人教做”。充分利用蒙古草原的廣闊地帶分散游牧,避免因過度集中放牧而破壞草原植被,是保護草原生態環境積極有效的措施,并形成了防止破壞草地的法律條文。

元代蒙古族是我國歷史上對草原保護最有力的民族,法規條件具體,執法嚴厲,有效地保障了當時經濟的發展。元太宗時期(公元1229~1241年),就把“草生而掘地者,遺火而燒草者,誅其家”作為國禁。古代蒙古,掘地為農的現象還是稀少,所以此類法律條文不多見。主要破壞草地的是草原荒火,因此,在成文的草原法中記述最多,幾乎每一部法典都有詳細的規定。比如北元時期的《阿勒坦汗法典》[6]規定:“失荒火致死人命,罰三九,以一人或一駝賠償頂替。燒傷斷人手足,罰二九;燒傷眼睛,罰一九。燒傷面容,杖一,罰五畜。因報復惡意縱火者,杖一次,罰九九”。

《衛拉特法典》于1640年出臺,是元代法典中最為完善的一部。《衛拉特法典》[5-7]規定,“犯圣山林者微微頂替性命,罰三歲駝兩峰”。如有人滅掉已遷出的鄂托克之火,向(遺火人)罰要一只綿羊。從草原荒火或水中救出將死之人,要一五畜。在草原荒火或水中想要救助別人而死去,以駝為首要一九。從草原荒火中救出幾群牲畜,群數多要二群,群數少要一群,要根據不同季節決定而分取。

《喀爾喀七旗法典》被發現時,它是由北元政府用樺樹皮寫成的文書,所以又稱為《白樺法典》,其中《六旗法典》第58條規定,發現失放草原荒火者,向放火人罰要五畜加一馬。失火人如以賠償代錯,可賠五畜之一百倍。如致死人命,則犯了人命案。此外,《三旗法典》184條規定,誰如失放草原荒火,有幾人罰幾匹馬,燒了什么東西賠什么東西,同時罰一五畜。放火之人如自己滅了火,罰一頭牛,誰人證明,給證人吃一頭,并畜中吃一頭(只),其余四頭(只)分給滅火之人。搬出的原駐地如失火,三宿內出的事,要處罰,三宿之外出的事,不處罰。無論何人都要滅掉遷出駐地之火,不滅者罰三歲馬一匹[7]。

2.2 青藏高原地區的草原保護

在西藏歷史上,“小邦時代”以后,公元前4世紀,興起了3大部落聯盟,象雄(也稱羊同)、吐蕃和蘇毗。當時的吐蕃崛起于西藏山南地區,農業較為發達。但直到7世紀松贊干布統一時,農耕經濟也主要局限在雅魯藏布江以南的河谷地帶,而岡底斯山以北廣大的羌塘高原以及青海地區,則主要以畜牧業為主。公元7世紀吐蕃統一并建立王朝以后,青藏高原的文化類型出現了一次較大的變遷過程。這就逐漸形成了一種以游牧文化為基礎的“農牧分營”類型的游牧文化[8,9]。

早在勢力極盛的吐蕃時期,“居寒露之野,物產寡薄。烏海之陽,盛夏積雪,暑亂冬裘。隨水草以牧,寒則城處,施廬帳。器用不當中國萬分一”。由于高大山脈連綿起伏,緯度和高海拔的緣故,產生了一些小氣候和懸殊甚大的地域環境,地區差異性大。神秘莫測、氣象萬千的氣候因素,極其嚴酷的生存環境和十分低下的生產力發展水平,以及對自然災害的不可抵抗性和人們對自然的認識程度低下等諸多因素交織在一起,很容易使這里的居民產生對自然的恐懼、敬畏、崇拜等復雜的心理。再加之宗教信仰的緣故,在客觀上形成了一種人與自然和諧相處的純樸的自然生態觀,如吐蕃君王松贊干布依佛教“十善法”為法律依據制定的《神教十善法》等,管理自然和維護國家政權[10]。

歷輩達賴喇嘛和著名活佛們都曾頒布了許多專門保護草原生態環境和生物的法旨、命令。與這種禁令相呼應,各地方也頒布了具體的執行法規。如青海剛察部落的法規就規定一年四季禁止狩獵。捕殺一匹野馬,罰白洋10元;打死一只野兔或一只旱獺,罰白洋5元。甘南甘加部落法規規定在甘加草原禁止打獵,若外鄉人捕捉旱獺,罰款10~30元。本部落的牧民被發現捉旱獺,則被頭人審問,讓其發誓果真捕獵者,罰青稞30升(每升2.5kg)。理塘部落法也規定不準打獵,不準傷害有生命的生物。若打死一只公鹿,罰藏洋100元,母鹿罰50元,雪豬或巖羊一只罰10元,獐子、狐貍罰30元,水獺罰20元,諸如上述的規定還很多。值得一提的是在這些規定的背后,還有極其強烈的宗教信仰和習俗支撐著規定的嚴格執行。凡有違背上述規定的行為發生,本部落首領、寺院僧人及部落長者都要集體對當事人進行審問。此時部落的所有人均會到場觀看,人們會當眾嘲笑、羞辱犯禁者,公眾的力量迫使犯罪者向大家一一求饒,誠心認錯,并被處以經濟賠償。這一結果使得犯罪者在精神上所受的傷害長期縈繞在心頭,其本人也成為眾人鄙視和躲避的對象而被疏遠。藏民族是一個富有理性思維的民族,在漫長的歷史長河中,除了《世俗精要蔓珠》、《薩迦格言》外,還留下了諸如《格丹格言》、《水樹格言》、《鐵喻格言》、《火喻格言》等非常豐富的格言寶庫。長期以來,他們在規范人們行為方面發揮了重要作用[10-12]。這種不成文的習俗在客觀上的重要作用就如一把法律的利劍,維護著藏區自然與人之間關系的平衡。

對于牧民來說,一方面要保護草原和草原生物,另一方面又要適當利用草原,發展畜牧業。為此,各部落劃定了自己的牧地界線,要求在自己草地合理放牧,保護草地持續生長,同時也禁止到別的部落草地上去胡亂放牧。于是,形成了維護各部落草地的法規,許多部落還采取積極措施,主張種草植樹,改善生態環境。藏族史詩《格薩爾》中對阿尼瑪卿山格外地敬畏、虔誠地膜拜、百般呵護,在山頂上壘有嘛呢石,掛著五顏六色的經幡,特定的山有特定的祭祀日子。在先民的心目中,巖石是山的骨骼,大地是山的肌膚,森林和青草是山的毛發,因而,在神山上禁止打柴、挖土和挖蟲草,也不允許牧民的牲畜上山隨意吃草[10,13]。

清中央政府對高原藏區生態保護法規的認可和重申也表明了藏區從宗教習俗觀出發保護生態環境的行為,通過社會控制的形式而加以程式化和具體化[9,10-13]。17世紀后期由5世達賴喇嘛制定的《十三法典》中記載“宗喀巴大師格魯派教義對西藏地方政教首領曾頒布了封山蔽澤的禁令,使除野狼而外的獸類、魚、水獺等可以在自己的居住區無憂無慮地生活”。雍正11年,清廷從《蒙古律例》中摘選了部分條款,匯編成《番例六十八條》,其中,許多內容就與藏區原有的保護生態的習慣法相吻合。如保護牧區草原的法規規定“草原上縱火熏洞有人見者,其人即罰一九牲畜。若延燒致死牲畜,照數賠償。致死人命,罪三九牲畜。若系無心失火,以致延燒所見之人,罰失火之人牲畜五件。燒死牲畜,照數賠償燒死人命,罪一九牲畜”。對于無辜砍殺牲畜者,“除賠償外,罰一九;誤射馬匹死者,照數加倍,未死者罰二歲牛”。對越界搶占草山、胡亂放牧者也有懲罰規定。不可否認,藏區的人們出于對自然的敬畏與感恩,養成了一種非常自覺地保護自然的行為習慣,人們在靈魂深處也意識到,一旦違背了這一習慣,就會被自然懲罰,就會遭災。這也是藏區長期的社會公眾心理結構。這種成分一旦被社會統治勢力所利用,就成了社會控制的強力,再加上人們對自然的崇拜、與自然平等和諧的理念、長期以來形成的習慣定勢,共同構成了高原藏區社會對生態環境系統的保護意識和行動。隨著社會的發展,藏區社會習俗中的迷信因素在淡化,但作為一種環保意識,仍起著有益作用。

2.3 西夏草原保護法規

西夏是11~13世紀由古代黨項族為主體,包括漢族和其他少數民族建立的地方性封建政權。西夏統治范圍大致在今寧夏、甘肅、新疆、青海、內蒙古以及陜西的部分地區,其疆域方圓數千里,東盡黃河,西至玉門,南界蕭關(今寧夏同心南),北控大漠,幅員遼闊。黨項族原來是游牧民族,經濟不發達,主要從事畜牧業和狩獵。經過學習漢族先進的農業生產技術,農業經濟得到迅速的發展。同時,西夏統治者也較重視畜牧業生產。國家專門設立群牧司負責畜牧業的管理。西夏的畜牧地區主要分布在橫山以北和河西走廊地帶,牧養的牲畜以羊、馬、駝、牛為主,還有驢、騾、豬等。

西夏的律令中有關畜牧業的法規占有較大的比例,并表現出很重的農牧業屬性,國家的一切賞罰惟以農、牧及戰爭之功過標準來實施,法律為農、牧、戰爭而立。《天盛律令》是現存最為完備的一部西夏法典。律令20卷,分150門,1 461條,其詳備程序為現存中世紀法律之最[14]。《天盛律令》對植被有詳細的保護規定,如“沿唐徠、漢延諸官渠等租戶、官私家主地方所至處,應沿所屬渠段植柳、楊、榆及其他種樹,令其成材,與原所植樹木一同監護,除按照時節剪枝條及伐而另植以外,不許任何人砍伐。轉運司人中間應當派遣勝任的人去監察。如果違律不植樹木,有官階的人罰馬一匹,庶人十三杖”。

3 我國現行的草原保護法體系

3.1 新中國成立后草原保護建設過程

中國古代游牧民族對草地資源的熱愛和保護是經濟發展的需要,同時各時期封建王朝是出于繁養軍馬、鞏固國防的需要。新中國成立后,黨和國家高度重視草原保護問題,目的出于牧區經濟建設和生態安全的需要。由此可以看出,草地資源建設具有重要的現實意義。

1985年《中華人民共和國草原法》頒布并實施,使草原保護建設步入法制化軌道。2002年國務院制定了《關于加強草原保護與建設的若干意見》,對加強草原保護建設作出了一系列明確規定,同年12月第九屆全國人民代表大會通過了重新修訂的《中華人民共和國草原法》,這標志著我國的草原監理執法體系正在建立并不斷完善,法制化管理將邁向新水平,草原立法工作進入了全面發展和調整的新階段。在總結原《草原法》實施20多年來的實踐經驗基礎上,新《草原法》中提出進一步健全、完善草原保護、建設和利用等方面的法律制度,旨在通過政策和法規來調動農牧民保護和合理利用草原的積極性,改善草原生態環境,實現草原的可持續利用和畜牧業健康、穩定發展[15,16]。

3.2 我國現今草原保護面臨的問題

草原是我國最大的陸地生態系統,占國土總面積近41%。全國共有266個牧區以及半牧區(旗)縣。草原作為一種重要的生產資料為我國畜牧業發展做出了極大貢獻,同時草原對維護陸地生態平衡更有著不可替代的作用。例如,青藏高原草甸涵養著兩大母親河的水源;內蒙古的遼闊草原是松遼平原、華北平原和京津的生態屏障。由于天然草原持續退化,草原生態環境日趨惡化,嚴重制約了草原畜牧業的發展,影響了經濟社會的可持續發展,對國家生態安全、國土安全和中華民族的生存發展構成嚴重威脅。

草原建設與保護投入不足、機制不健全是造成我國草地畜牧業生產水平低下的重要原因。目前,南方有些省份沒有草地管理機構,造成管理上的空白。我國草原退化、沙化、鹽堿化、沙漠化的形勢十分嚴峻,不僅威脅到國家的生態安全,也嚴重制約了草原牧區經濟社會發展和農牧民增收[17]。

4 新形勢下草原保護法制體系的完善

4.1 加強草原保護行政法規的監督和執法力度

中國古代的草原管理非常嚴厲,這與當時的經濟發展水平和政治環境有關,在當代民主法制社會要以人為本,又要依賴于相關專業法律進行法制管理,改變過度放牧、采挖等普遍存在的短視行為,通過法制宣傳改變重視經濟效益、輕視草地生態的認識[18,19]。

改變過去用行政手段管理草原的方法,學會和善于運用技術手段即標準手段管理草原,這是國際上的通行作法,同樣也適用于我國未來的草原保護工作。因此,在加強草原保護質量的日常監測和管理的同時,要把有關的定量控制指標和定性技術規則管理納入體系文件中,建立三級定位監測體系和網絡化信息數據庫,充分發揮現代信息技術手段開展草原生態監測,建立嚴格的監控體系(技術監控體系),通過提高草原監測與管理水平,建立全國統一可行的督查檢測制度,定期向社會公布草原保護狀況,從而引起人們對草原保護的高度重視[18-20]。

4.2 做好草原保護法規的宣傳教育,并實施有效的經濟政策

經濟有效性和生態安全性是進行經濟建設和生態安全保護建設的矛盾與統一,在行之有效的法制管理過程中,制定和實施草原保護法規要以市場機制為主體,確立國家農業草原保護管理體制。通過對退耕還草支持政策、退牧還草支持政策以及已墾草原退耕還草支持政策的實施,實現經濟有效性和生態安全性在草原保護與經濟建設中的協調發展,遵循草原經濟價值走污染者付費,利用者補償,開發者保護,破壞者恢復的生態治理之路[18-20]。

4.3 加強專項經費投入,促進草原民族經濟發展

中共中央下發了《關于加大統籌城鄉發展力度進一步夯實農業農村發展基礎的若干意見》,其中,對草原生態建設和牧區經濟社會發展也進行了重點部署,提出了一系列強草惠牧新政策。自2003~2009年,國家安排退牧還草資金共115.75億元,平均每年16.54億元,平均4.5元/hm2,雖然,取得了明顯的生態及經濟社會效益,但是,工程實施力度偏小、年限偏短、補貼標準偏低的問題非常突出;并且從補貼標準和年限看,退牧還草工程目前僅有飼料糧補助,其標準非青藏高原地區禁牧草原補助74.25元/hm2,補助期限僅為5年;青藏高原地區補助標準減半,補助期限為10年。據測算,退牧還草工程區農牧民每退牧1hm2草原,將增加飼養成本150元以上,遠高于目前國家的補貼標準。因此,有理由期待國家會加快退牧還草項目進程、增加建設投入、擴大實施范圍、提高補貼標準[23]。2010年國務院常務會議決定“建立草原生態保護補助獎勵機制,決定由中央財政安排134億元對8個牧區省給予草原保護利用的補貼和獎勵”,標志著我國草原事業的發展將進入更加蓬勃的又一個春天[21]。當然,要借著這個春風順利地開展草原生態建設,還需要從資金的發放渠道、牧民生產模式改善等方面做大量理論和實踐方面的工作。

人類和社會經濟發展依賴并作用于草原,已經歷了上萬年的歷史驗證。草原保護思想演變,呈現出人類文明發展的軌跡。古代文明中蘊涵著豐富的草原保護思想。中國是世界上偉大的文明古國之一,憑借其相對獨立的生態環境,創造了十分豐富的生態文明成果。認真研究和總結中國傳統社會的草原保護思想,對今天貫徹落實科學發展觀、構建社會主義和諧社會與推進現代生態文明建設,具有重要歷史借鑒意義。草原保護思想的變遷有著自身的規律和區域特征,生態文明的形成和發展也有著對應的規律性、區域性和民族性。傳統社會和思想中蘊涵著的草原保護思想,源遠流長,博大精深,內涵豐富。重視和加強草原史研究,對充實和豐富生態文明史乃至整個文明史有著巨大的作用。

[1]姚偉鈞.中國古代畜牧漁獵經濟論略[J].社會科學戰線,2001(5):145-152.

[2]溫素英.內蒙古草原保護建設歷程[J].畜牧與飼料科學,2007(2):49-52.

[3]韓茂莉.論中國北方畜牧業產生與環境的互動關系[J].地理研究,2003,22(1):89-95.

[4]武尚清.《黑韃事略》及其疏證箋證[J].史學史研究,1995(2):64-73.

[5]奇格,阿拉騰,盛明光.古代蒙古生態保護法規[J].內蒙古社會科學,2001,22(3):34-36.

[6]蘇魯克.阿勒坦汗法典[J].蒙古學信息,1996(2):29-35.

[7]奇格.古代蒙古法制史[M].沈陽:遼寧民族出版社,1999.

[8]青海畜牧業經濟發展史編寫組.青海畜牧業經濟發展史[M].西寧:青海人民出版社,1983:1-78.

[9]趙珍.清代青藏高原上的生態保護與宗教習俗[J].中國藏學,2005(4):83-86.

[10]楊士宏.吐蕃法律的文化淵源[J].中國藏學,2003(2):63-68.

[11]南文淵.論藏區自然禁忌及其對生態環境的保護作用[J].西北民族研究,2001(3):21-29.

[12]楊士宏.論藏族社會發展史上的四次飛躍[J].西北民族學院學報:哲學社會科學版,1997(1):43-49.

[13]楊士宏.藏族部落習慣法傳承方式述略[J].青海民族學院學報:社會科學版,2004,30(1):28-31.

[14]陳永勝.試論西夏的立法[J].甘肅理論學刊,2004(4):85-87.

[15]齊景發.貫徹落實《草原法》依法強化草原管理[J].草業科學,2003(4):1-2.

[16]浦華,王濟民,鄭彥.退牧還草實施過程中存在的問題及政策建議[J].草原與草坪,2008(6):75-79.

[17]何定明.我國草原保護建設正面臨新機遇[N].農民日報,2010-02-24.

[18]劉智寶.論草原的法制管理[J].內蒙古社會科學:漢文版,1983(5):49-54.

[19]張小鵬.淺談草原生態監理與實現可持續發展[J].新疆畜牧業,2005(6):10-11.

[20]陶克.全面推進草原法制工作,不斷加強草原生態保護和建設[J].現代農業,2008(9):1-2.

[21]劉加文.從中央一號文件看草原發展政策新亮點[J].草原與草坪,2010(4):3-5.