《本草綱目》治療神志病藥物規律探討

劉 杰 賈竑曉

(首都醫科大學附屬北京安定醫院,100088)

神志病指多種原因引起臟腑受損,氣血失調,陰陽失衡而出現情志、言行失常的一組疾病,包括臟燥、百合病、郁癥、不寐、癲狂等疾病,臨床表現為煩躁、不得眠、驚悸、發狂等癥狀。《本草綱目》[1]系明代李時珍所著的本草學專著,共收錄了1892種藥物。李時珍最早提出了“腦為元神之府”,對神志病的理論與實踐做出了卓越的貢獻。為了探討治療神志病用藥的規律,我們從文獻學的角度,對《本草綱目》中相關的藥物進行了整理和歸納,為臨床治療提供了一定的參考。

方法

凡在《本草綱目》中出現具有“安魂定魄”、“止驚”、“除煩”作用的藥物均認為是治療神志病的藥物,進行收錄。以《中藥學》[2]教材為標準,歸納出目前常用的中藥,對其性味歸經進行頻數分析。查找《中醫大辭典?方劑分冊》[3]中具有治療“心煩驚悸”、“驚狂失志”、“魂魄不定”等作用的方劑,統計治療神志病的藥物在這些方劑中出現的頻率。

結果

1.《本草綱目》中治療神志病藥物的種類。《本草綱目》中具有“安魂定魄”、“止驚”、“除煩”作用的藥物共有70余種,現在常用的有40種,將藥物歸納如下:①安魂定魄類:生地黃、甘草、人參、朱砂、磁石、遠志 、防風 、升麻、麥門冬、茯苓、側柏葉、桑椹、夏枯草等。②除煩類:知母 、黃連 、玄參 、牡丹皮、木香、梔子、百合、石菖蒲 、淡竹葉、石膏、酸棗仁、浮小麥、沙參、黃連、龍眼肉、黃芩、柏子仁等。③止驚類:天麻、代赭石、丹參、旋覆花、琥珀、青黛、天花粉、龍膽草等。

2.《本草綱目》中治療神志病藥物的歸經情況見表1。

表1 藥物的歸經

從表1可以看出,治療神志病的藥物以入心經、肝經、胃經為主。

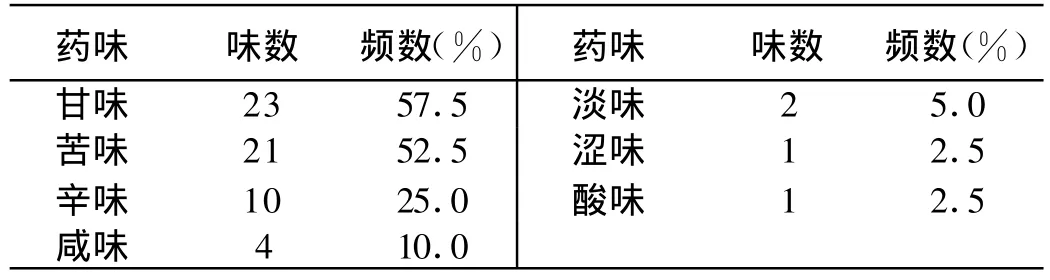

3.《本草綱目》中治療神志病藥物的五味情況見表2。

表2 藥物的五味

從表2可以看出,治療神志病的藥物以甘味和苦味為主。

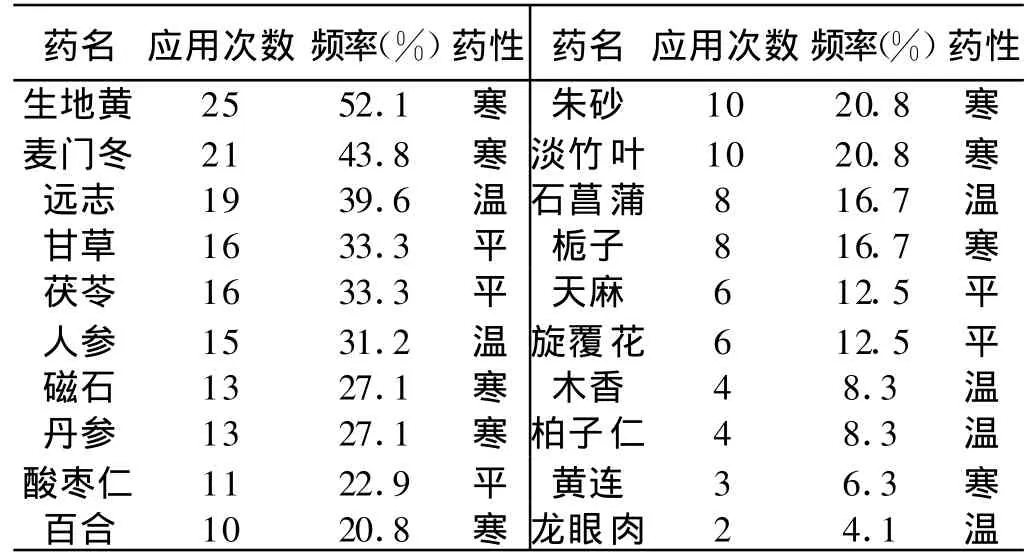

4.治療神志病藥物在方劑中的應用規律。在《中醫大辭典?方劑分冊》中具有治療“心煩驚悸”、“驚狂失志”、“魂魄不定”等作用的方劑,均認為是治療神志病的方劑,我們共選出48首方劑,統計治療神志病的藥物在這些方劑中出現的頻率,如表3所示。

表3 治療神志病藥物在方劑中的應用頻率

我們把出現頻率大于20%的藥物稱為高頻率藥物,出現頻率小于20%的藥物稱為低頻率藥物,在高頻率藥物中,寒性藥物居多,占58.3%;而低頻率藥物中,寒性藥物較少,占25.0%,可見治療神志病的藥物以寒性為主。

討論

治療神志病的藥物以入心經、肝經、胃經為主,藥味以甘味和苦味居多,藥性以寒性為主,這與臟腑的功能和疾病的特點有關。

《素問?靈蘭秘典論》指出:“心者,君主之官,神明出焉。”《靈樞?邪客》指出:“心者,五臟六腑之大主也,精神之所舍也。”可見,心為神明的最高主宰,人的精神、意志、思維等活動,都由心來主管,神志為病,多本于心,故治療神志病的藥物,入心經的居多。心火亢盛,心神被擾,出現心中煩熱、急躁,甚至狂躁譫語等,宜以苦寒藥物清心瀉火;心陰不足,心神失養,出現心悸怔忡、失眠多夢等,宜以甘寒藥物滋陰潤燥。

《靈樞?本神》指出:“肝藏血,血舍魂,肝氣虛則恐,實則怒。”可見,肝與神志病的關系也很密切。肝主疏泄,調暢氣機,氣機調暢,氣血調和,則情志正常。肝氣郁而化火,肝火上炎,出現脾氣暴躁、煩躁易怒等。應用苦寒藥物清肝瀉火;肝陰不足,魂不得藏,出現不得眠,宜以甘寒藥物滋陰柔肝。

治療神志病的藥物入胃經的很多,人之神,是五臟六腑功能的表現,胃為水谷之海,是五臟六腑經氣的源泉。“胃氣壯,五臟六腑皆壯也”。故正常的精神活動與胃關系密切。《素問?通評虛實論》指出:“(陽明)病甚則棄衣而走,登高而歌,或至不食數日,逾垣上屋,所上之處皆非其素所能也。”《素問?厥論》記載:“陽明之厥,則癲疾欲走呼……妄見而妄言。”胃絡通于心,陽明胃熱大盛,循經上擾心神,神明不安,則見胃熱神昏、煩躁譫語,宜應用苦寒藥物清胃瀉熱;胃陰不足,胃失濡潤,虛熱內擾,神無所安,可見虛煩不安之狀,治以甘寒藥物滋陰潤燥。

[1]李時珍.本草綱目.北京:人民衛生出版社,1977.

[2]凌一揆.中藥學.上海:上海科學技術出版社,1984.

[3]《中醫大辭典》編輯委員會主編.中醫大辭典?方劑分冊.北京:人民衛生出版社,1983.