連續式跨聲速風洞設計關鍵技術

廖達雄,陳吉明,彭 強,柳新民

(中國空氣動力研究與發展中心空氣動力學國家重點實驗室,四川 綿陽 621000)

連續式跨聲速風洞設計關鍵技術

廖達雄,陳吉明,彭 強,柳新民

(中國空氣動力研究與發展中心空氣動力學國家重點實驗室,四川 綿陽 621000)

為研制先進飛行器,除了提高現有風洞試驗測量精度和改進試驗技術外,必須建立高性能連續式跨聲速風洞試驗設備,解決飛行器高速風洞試驗模擬能力和精細化模擬問題。以試驗段尺寸0.6m×0.6m連續式跨聲速風洞設計為例,給出了風洞總體設計方案,分析了如何降低風洞氣流脈動、如何改善風洞流場品質、提高風洞運轉效率和拓展風洞試驗能力等關鍵技術途徑。該風洞作為大型連續式跨聲速風洞的引導風洞,方案設計主要采用了高壓比壓縮機驅動系統、半柔壁噴管、低噪聲試驗段、高性能換熱器和三段調節片加可調中心體式二喉道等新型技術。

連續式風洞;跨聲速風洞;低噪聲;風洞設計;關鍵技術

0 引 言

高速風洞設備作為跨超聲速空氣動力學研究的主要手段之一,在先進飛行器研制日趨精細化、一體化要求下,作為提供飛行器設計最原始依據的風洞試驗向模擬真實化、測量精細化、試驗高效化和手段綜合一體化方向發展,對高性能大型連續式跨聲速風洞這一基礎試驗平臺建設提出了日趨緊迫的需求。先進飛行器對風洞總的要求是:風洞試驗段尺寸大、雷諾數模擬能力強、速壓變化范圍寬、風洞控制和數據測量精準度高、試驗技術特別是涉及大飛機飛行安全和飛行品質的動態試驗技術配套。因此,為解決新世紀我國急需發展的先進飛行器研制問題,除了依靠提高現有風洞試驗測量精度和改進試驗技術的途徑外,必須盡快建造大型連續式跨超聲速風洞試驗設備,解決飛行器風洞試驗模擬能力和精細化模擬問題。

大型風洞建設是一項投資大、周期長、技術難度高的系統工程,為了降低大型風洞建設的技術風險,解決風洞設計、建設關鍵技術問題,在進行大型風洞設備的設計建設之前,按一定縮尺比例研制其引導風洞是十分必要的。經綜合論證,氣動中心擬研制一座試驗段尺寸為0.6m×0.6m的連續式跨聲速風洞作為大型連續式跨聲速風洞的引導風洞,旨在一方面解決大型連續式風洞設計與運行等關鍵技術問題,同時作為獨立的試驗研究平臺,可以進行部分氣動力試驗和空氣動力學基礎性研究。在0.6m連續式跨聲速風洞氣動總體方案設計中,主要設計采用了高壓比軸流壓縮機驅動系統、半柔壁噴管、低噪聲試驗段、高性能換熱器和三段調節片加可調中心體式二喉道等新型技術。

1 0.6m連續式跨聲速風洞總體性能和總體方案

1.1 風洞總體設計要求

0.6m連續式跨聲速風洞設計原則要求充分體現大型連續式跨聲速風洞的設計思想,設計參數覆蓋大型風洞的關鍵參數范圍。風洞試驗段Ma數為0.2~1.6,穩定段總壓為(0.15~2.5)×105Pa,風洞試驗段流場品質要求為:(a)試驗段M數分布均勻性:σM≤0.001~0.002(M<1.0);σM≤0.004~0.008(M≥1.0);(b)試驗段氣流流向角:Δα≤0.1~0.2;Δβ≤0.1~0.2;(c)試驗段氣流噪聲:0.002~0.004(n≤2);ΔCp≤0.6%~0.8%;(d)試驗段氣流湍流度:ε=0.05%~0.25%(M ≤1.0);(e)試驗段馬赫數控制精度:ΔM ≤0.001~0.002;(f)試驗段氣流溫度均勻性:ΔT0≤1.0K~2.0K ;(g)試驗段氣流溫度穩定性:ΔT0≤1.0K/極曲線。

1.2 風洞總體方案和運行參數范圍

圖1 風洞輪廓示意圖Fig.1 Sketch of the wind tunnel

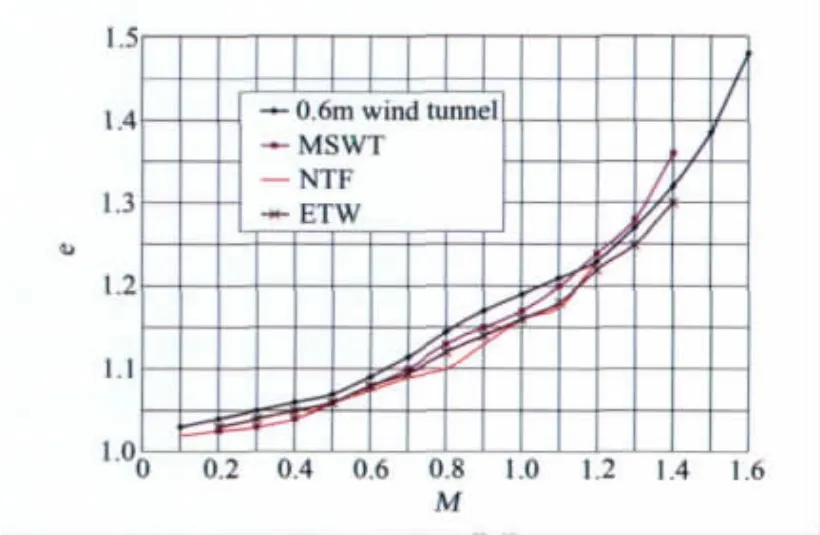

圖2 壓縮比曲線Fig.2 Graph of the pressure ratio

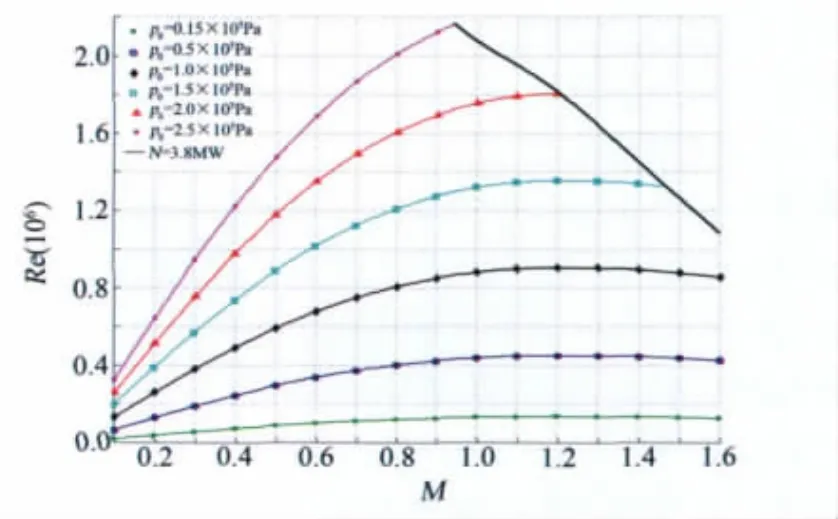

圖3 試驗段雷諾數曲線Fig.3 Graph of Re number

0.6m風洞設計為采用干燥空氣或最終可采用重氣體作為試驗介質的低噪聲變密度連續式跨聲速風洞,其氣動輪廓圖見圖1。風洞主回路由穩定段、收縮段、半柔壁噴管段、低噪聲試驗段、模型支架段、二喉道段、再導入段、壓縮機、冷卻器以及第一、二擴散段和四個拐角段等部段組成。輔助系統主要由動力系統、駐室抽氣系統、增壓配氣系統、抽真空及排氣系統和循環水冷卻系統等組成。

0.6m連續式跨超聲速風洞運轉范圍廣,根據回流風洞沿程壓力損失估算得到的風洞運行壓縮比(軸流壓縮機出口與進口氣流總壓之比)隨馬赫數變化的曲線見圖2。圖2中同時顯示了MSWT、NTF和ETW等幾座典型跨聲速風洞的壓縮比曲線[1]。風洞設計時根據預估壓縮比計算壓縮機功率,以M=0.9、p0=2.5×105Pa為設計點限定主壓縮機最大功率約3.8MW。風洞試驗段空氣流量在不同總壓和不同馬赫數時為4.2~210kg/s,其試驗段雷諾數隨試驗段馬赫數變化的曲線見圖3。

2 保證風洞性能要求的關鍵技術途徑

2.1 降低風洞氣流脈動的途徑

在跨超聲速風洞中,氣流脈動主要包括速度脈動(湍流度)和壓力脈動(噪聲),它們對風洞試驗數據都有很大影響,特別是對非定常試驗、邊界層轉捩試驗等。在連續式跨超聲速風洞中,試驗段的氣流脈動主要來源于壓縮機、冷卻器、擴散段和試驗段本身。為了降低試驗段的氣流脈動,風洞設計需要采取以下主要技術途徑:(a)選取合適的擴散段面積比,同時在大擴開角段中設置防分離網;(b)選取較大的風洞收縮比(c=12),設計性能優良的蜂窩器和多層阻尼網的組合,以衰減氣流旋渦,降低湍流度;(c)風洞采用壓縮機驅動,其葉片葉尖速度控制在合理范圍,以減小壓縮機產生的噪聲;(d)風洞的拐角導流片可進行適當的聲學處理,以減小壓縮機和冷卻器產生的噪聲通過回流道傳入試驗段;(e)采用開槽壁跨聲速試驗段。和開孔壁試驗段相比,一般認為采用開槽壁試驗段具有較小的噪聲和運轉功率消耗[3-4],而且開槽壁試驗段可以提供必要的光學觀察能力。

2.2 改善風洞流場品質的途徑

風洞的流場品質主要指試驗段氣流馬赫數的均勻性和穩定性、氣流方向角、氣流溫度的均勻性和穩定性。風洞的流場品質直接影響到風洞試驗的精準度,0.6m連續式跨聲速風洞的流場品質需要較好滿足精細氣動力試驗的要求(△CD=0.0001,△CL=0.001,△Cm=0.001),比國內現有風洞的流場品質要高。因此,必須采取有效的技術途徑。(a)穩定段設置性能優良的整流裝置,確保氣流平直、均勻進入試驗段;(b)精細設計收縮段和半柔壁噴管段。優化收縮段型面,控制最大收縮角度,防止氣流在收縮段中出現分離。噴管型面設計采用具有部分消波區的Sivells方法,控制最大膨脹角;優化轉折點、特征點和柔板支撐點的布置,確保氣動型面和柔板彈性曲線的良好匹配[5];(c)試驗段可實現開槽壁、開孔壁和實壁的互相更換,保證風洞在整個馬赫數范圍均有良好品質。同時,在跨聲速范圍,采用半柔壁噴管和駐室抽氣組合的方式實現設定的馬赫數,這樣可以減小駐室抽氣量(≤3%),避免氣流產生較大的不均勻性和方向角[6];

(d)通過控制擴散段面積比和擴開角,防止擴散段中出現明顯氣流分離,確定合理的壓縮機轉速控制精度(0.03%)以及二喉道等技術實現氣流馬赫數的穩定和精確控制;

(e)為了消除壓縮機產生的熱量,保持風洞運行過程中試驗段氣流溫度的穩定,在風洞回路中設置低阻損、高效率的換熱器。

2.3 提高風洞運轉效率的途徑

隨著飛行器型號更新進程的加快,型號研制部門對風洞試驗數據生產率的要求也越來越高,風洞生產率已經成為衡量風洞性能的主要因素之一。0.6m連續式跨超聲速風洞研制主要從以下幾個方面來提高風洞的運轉效率。(a)采用半柔壁噴管實現在跨聲速和超聲速范圍馬赫數的改變,可實現在吹風過程中改變試驗段馬赫數;(b)通過采用在開槽壁的槽中插入開孔條塊和實壁條塊的方式實現開槽壁試驗段、開孔壁試驗段和實壁試驗段之間的轉換;(c)在噴管入口和試驗段出口位置設置隔離門。當風洞處于增壓、降壓或重氣體介質運行狀態時,如果工作人員需要進入試驗段操作,只需關閉隔離門,將試驗段恢復到大氣環境即可,不需要對整座風洞進行降壓、增壓或重氣體排空;(d)積極采用可靠性、維修性技術,提高風洞生產率。通過可靠性分析和設計,盡量減小設備故障可能發生的概率;提高設備的標準化、通用化水平,配備必要的易損件備件,設置通暢的維護通道,配備必要的部件移動、拆卸設備,增強風洞設備的維修性。

2.4 拓展風洞試驗能力的途徑

為了增強風洞試驗能力,0.6m風洞擬拓展為采用重氣體介質運行的設備。(a)可以提高風洞的試驗雷諾數。使用高分子量試驗氣體提高風洞試驗雷諾數是一項有前景的技術,其主要優點是試驗可以在常溫下進行,重氣體可以回收,而且常規風洞通過適當的改造就可以變成重氣體風洞,和低溫高雷諾數風洞相比,運行和建造成本都比較低[7]。如使用R134a(四氟甲烷,分子量102,比熱比1.105)作為試驗氣體,在相同的壓力、溫度和馬赫數下,得到的試驗雷諾數是使用空氣時的2.3倍,而同時氣流的速壓和風洞的功率反而減小到使用空氣時的0.79倍和0.37倍[8]。因此,把0.6m風洞拓展為重氣體風洞,可以將試驗最高雷諾數從2.1×106提高到5.2×106。(b)可以增強風洞的氣動彈性試驗能力。要使風洞有很強的氣動彈性試驗能力必須具備幾方面的條件,一是尺寸足夠大,可以細節模擬控制面等;二是有很寬的壓力變化范圍;三是使用重氣體試驗介質;四是具有跨聲速運轉能力[9]。采用重氣體風洞進行氣動彈性試驗的主要優點是可以比較容易滿足頻率相似和質量相似準則。0.6m風洞若拓展為重氣體風洞,可為大型跨聲速動力學風洞的設計和運行積累經驗。

3 風洞關鍵部段設計

3.1 高壓比軸流式壓縮機技術

大功率、高壓比軸流式壓縮機技術是0.6m低噪聲連續式跨聲速風洞的關鍵技術之一。該壓縮機具有變工況范圍廣和調節精度高等特點,壓縮機性能和風洞運行特性的匹配是0.6m風洞壓縮機設計的關鍵。根據風洞總體設計要求,該風洞設計配置主、輔兩個壓縮機系統。

為了滿足風洞所有的運行工況,并保證在常用的運行狀態(0.5≤M≤1.2)有較高效率,考慮采用先進的軸流風機模型的性能曲線進行設計,同時在風洞中設置一旁路,在低馬赫數和高馬赫數狀態運行時,使通過壓縮機的流量大于試驗段流量,防止壓縮機出現喘振,拓展風洞運轉馬赫數范圍。由于驅動電機的功率較大,而壓縮機的口徑較小,采用電機置于風洞外的布置方案。這種布置方案可降低壓縮機的設計難度,有利于電機的通風冷卻和維護保養。但同時也帶來了傳動長軸的設計制造問題,需要采取措施解決長軸的振動、密封問題。

3.2 半柔壁噴管設計技術

風洞超聲速噴管的形式主要有固塊噴管、全柔壁噴管、半柔壁噴管3種,0.6m風洞設計采用半柔壁噴管方案。半柔壁噴管與全柔壁噴管相比,噴管長度可減少近1/3,大量節省建造經費,同時作動筒數量大大減少,控制程序簡潔,結構簡單,因此可實現在風洞運行過程中連續變馬赫數,風洞運行效率大大提高。后期建造的大型風洞一般均采用半柔壁噴管,如俄羅斯TsAGI的T128、T109風洞,法國莫當的S3超聲速風洞、歐洲ETW風洞等。

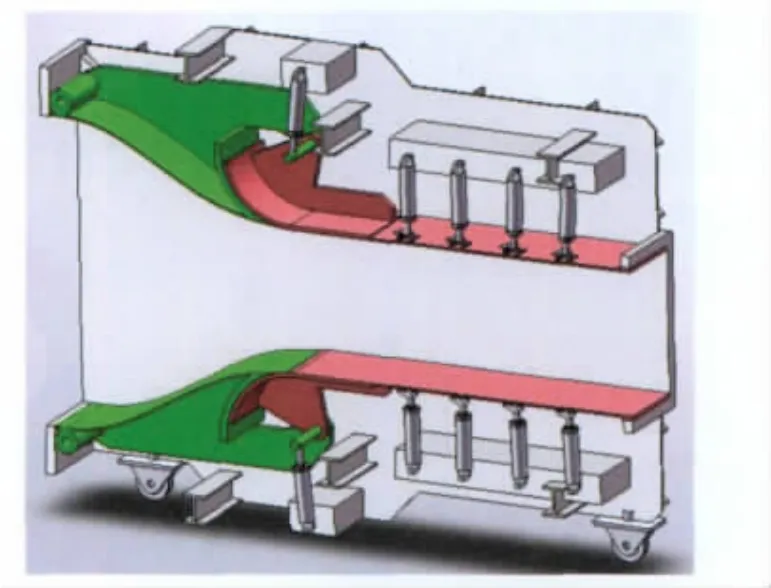

半柔壁噴管的設計必須解決幾個問題,一是確保噴管在不同的馬赫數下,固定喉道塊和柔板的連接處不產生集中彎矩,保證型面曲率的連續;二是合理設計固定喉道塊的運動機構,保證喉道塊運動和柔板變形的同步、協調;三是解決好氣動型面優化及氣動型面與彈性曲線的匹配,保證在試驗段得到優良的氣流品質。0.6m風洞設計采用二元多支點半柔壁噴管,上游連接收縮段、下游連接試驗段,噴管上下壁為半撓性壁,由固壁喉道塊和多支點撓性壁組成,左右壁為固定壁。半撓性噴管段和收縮段一體化初步設計方案示意圖見圖4。

圖4 半柔壁噴管示意圖Fig.4 Sketch of the part flexible nozzle

3.3 低噪聲跨聲速試驗段設計技術

為了具備開展邊界層轉捩試驗、非定常氣動力試驗等能力,對高性能跨聲速風洞試驗段氣流噪聲水平提出了嚴格要求。對于連續式跨聲速風洞來說,試驗段是風洞的主要噪聲源,參考國內外在試驗段氣流降噪方面的研究成果,并考慮試驗段具備必要的光學觀察能力等,0.6m風洞在跨聲速運行范圍擬主要采用開槽壁試驗段。由于0.6m風洞兼備大型風洞的引導風洞試驗能力,風洞同時配備實壁試驗段和開孔壁試驗段,以便于系統開展連續式跨超聲速風洞試驗段性能研究。為降低試驗段氣流噪聲,需要采取的方法和措施包括:改善模型支架的外形,采用鈍形光滑引射縫,減小駐室抽氣量等方案降低模型支架、引射縫、駐室抽氣口等產生的噪聲;增加開槽數量,在槽孔出口切角處理,在槽中加隔板和網等措施降低槽壁試驗段的噪聲。

3.4 第二喉道設計技術

對于不同種類的風洞第二喉道的作用是不一樣的,在常規超聲速風洞中第二喉道的主要作用是降低風洞的運行壓力比以節省試驗用氣或降低風洞運轉功率;在跨聲速風洞中第二喉道的主要用途是精確控制試驗段馬赫數,并阻斷從一擴向試驗段逆氣流傳播的噪聲。在超聲速風洞中,通常采用調節片式第二喉道。調節片式二喉道擴壓效率較高,但由于結構笨重,很難用于在風洞運行過程中快速精確控制馬赫數。在跨聲速風洞中,一般采用柵指式二喉道和調節片加可調中心體式二喉道。氣動中心的2.4m跨聲速風洞和瑞典的T1500風洞采用了柵指式第二喉道。而歐洲的ETW風洞使用了三段調節片加可調中心體的二喉道方案。通過數值模擬研究,發現后一種第二喉道形式雖然長度稍長,但具有更高的擴壓效率。因此0.6m風洞采用三段調節片加可調中心體式二喉道方案(圖5)。三段調節片布置于左右側壁,采用鉸鏈調節方式。二喉道中心體設置于中隔板內,中隔板與彎刀支架尾部相連。中心體調節片主要作用是在試驗段亞聲速范圍用于精確控制試驗段馬赫數,并起到穩定試驗段氣流的作用。

圖5 第二喉道示意圖Fig.5 Sketch of the second throat

3.5 低阻損高效率換熱器設計技術

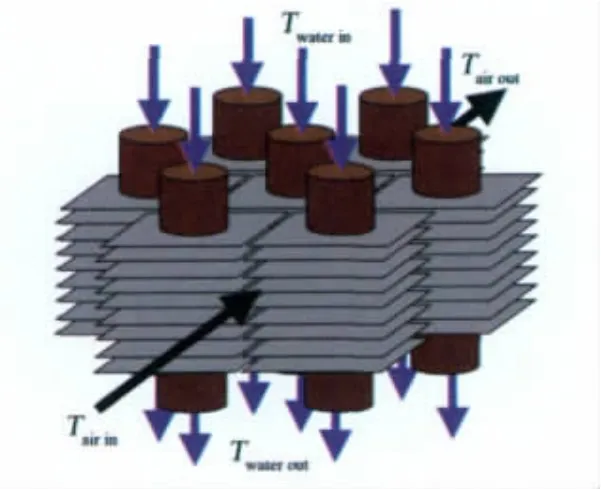

換熱器在連續式高速風洞中的主要作用是帶走風洞回路中壓縮機運行所產生的熱量。0.6m連續式風洞主換熱器設置在壓縮機段下游的第三拐角段前,這樣一方面可以使冷卻器距離試驗段較遠,有利于提高試驗段溫度均勻性;另一方面又比較容易在這個位置設計較大的截面積,以便使冷卻器獲得足夠的換熱面積,并使氣流具有較低的入流速度,減小氣流通過冷卻器的壓力損失。換熱器設計為如圖6所示的翅片管型式,通過合理選擇基管材料并優化設計基管形狀(圓管或橢圓管)、基管排列方式(順排或錯排)、翅片間距等參數,以達到實現換熱器低阻損和高效率的設計要求。

圖6 換熱器示意圖Fig.6 Sketch of the second throat

4 結 論

0.6m連續式跨聲速風洞研制是推動大型連續式跨超聲速風洞建設重大工程的重要舉措,其設計指標要求達到了國際先進水平,為確保大型連續式跨超聲速風洞建成后具備較好流場品質、較高試驗效率和較強的試驗能力,風洞設計方案采取了多種技術途徑和多項新型的關鍵技術。著重分析了如何降低風洞氣流脈動、改善風洞流場品質、提高風洞運轉效率、拓展風洞試驗能力等關鍵技術途徑。重點介紹了高壓比壓縮機驅動系統、半柔壁噴管、低噪聲試驗段、高性能換熱器和三段調節片加可調中心體式二喉道等新型關鍵部段。這些技術途徑和新型技術需要在0.6m引導風洞中加以驗證并開展大量的實驗研究。

[1]WOLF T.State of the art in circuit loss analysis of transonic wind tunnels[C].AIAA 20th Advanced Measurement and Ground Testing Technology Conference,1998.

[2]ROBERT A K.Evolution and development of cryogenic wind tunnels[R].AIAA 2005-457.

[3]DAVIS M W.Optimum transonic wind tunnel[C].AIAA 14th Aerodynamic Testing Conference,1986.

[4]DENNIS G M.Some remarks on the design of transonic tunnels with low levels of flow unsteadiness[R].NASA CR-2722,1976.

[5]噴管資料專題譯文集.氣動研究與發展 [M].上海:上海商務印刷廠,1978.

[6]BERNHARD H G.Transonic wind tunnel testing[M].Pergamon Press,1961.

[7]ANDERS J B and ANDERSON W K.Transonic similarity theory applied to a supercritical airfoil in heavy gas[J].Journal of Aircraft,1999,36(6):957-964.

[8]ROBERT A.K,The cryogenic wind tunnel for high Reynolds number testing [R].NASA-TM-X-70207,1974.

[9]STANLEY R.C,The new heavy gas testing capability in the NASA Langley transonic dynamic tunnel[R].NASA-VA-23681,1997.

廖達雄(1963-)男,浙江省衢州市人,研究員。研究方向:流體力學。通信地址:四川省綿陽市中國空氣動力研究與發展中心 (621000)。E-mail:Liaodaxiong@sohu.com。

Key design techniques of the low noise continuous transonic wind tunnel

LIAO Da-xiong1,2,CHEN Ji-ming1,2,PENG Qiang1,2,LIU Xin-min2

(1.State Key Laboratory of Aerodynamics,Mianyang Sichuan 621000,China;2.Facility Design and Instrumentation Institute,China Aerodynamics Research and Development Center,Mianyang Sichuan 621000,China)

In order to develop advanced aircrafts,the high-performance continuous transonic wind tunnel should be constructed to get test simulation capability and to reach a refined simulation for the aircraft in high-speed wind tunnel except that the measurement accuracy of current wind tunnel tests and the testing techniques should be improved.This paper presents the general design project of the 0.6mlow-noise continuous transonic wind tunnel.The measures to reduce the flow pulsation,improve the flow quality,increase the operation efficiency and to unfold the test capability are put forward.The 0.6mwind tunnel is the pilot tunnel of the large continuous transonic wind tunnel.The high-pressure-ratio axis-flow compressor,the flexible nozzle,the lownoise test section,the high-performance heat exchanger and the second throat are utilized in the design project.

continuous wind tunnel;transonic wind tunnel;low noise;wind tunnel design;key technique

V211.74

A

1672-9897(2011)04-0074-05

2010-07-19;

2010-10-22