漢代的精耕農業與市場經濟

漢代的精耕農業與市場經濟

中國的集約農業,終究會使農民把非農業活動的資金與勞力,轉化為專業貨品的生產,讓農民在農業收入之外,享有可觀比例的農舍工業的收入。

本文討論的主題是漢代的農業,尤注目于集約精耕與人口增殖的關系。精耕制與以銷售為部分目的的農戶經營,由漢代以至近世,始終是中國農業經濟的特色。茲先由漢代政府對農業的政策開始討論。

秦統一中國,廢封建,行郡縣,諸子不復分封。由此,秦天子以下,天下莫非齊民,中間的只有代表皇權的守令,皇帝與臣民之間的關系是直接的。這也可說是韓非子理想的實現,使強宗大族不復能專壟斷賦役所自出的人力資源。《韓非子》:“悉租稅,專民力,所以備難充倉府也,而士卒之逃事伏匿,附托有威之門,以避徭賦而上不得者萬數。”

商君變法,子壯則出分,家有二夫,則倍其賦。論其用心,商鞅大約為了防范宗族成為皇權與人民之間的一個權力個體,而使直接皇權的威勢打折扣。秦始皇對于生產是頗為注意的,是以《史記》中所見幾條秦刻石的銘文,無不有僇力本業的句子。例如瑯琊刻石:“勤勞本事,上農除末,黔首是富。”碣石刻石,“黎庶無余,天下咸撫,男樂其疇,女修其業,事各有序,惠彼諸產,久并來田。”《呂氏春秋·上農篇》開章就說,“古先圣王之所以導其民者,先務于農,民農非為地利也,貴其志也。民農則樸,樸則易用,易用則邊境安,主位尊。民農則重,重則少私義,少私義則公法立,力專一。民農則其產復,其產復則重徙,重徙則死其處而無二慮。”這一段說明了農民對皇權的價值,在于生產,服兵役,守法奉上,所謂農民樸重不徙,正是秦漢大帝國的最好國民。

漢高肇業,沿秦法不改,中國仍是一個官僚機構統治的社會。漢初諸帝,皇權逐步張大,廢功臣諸侯,削同姓列王,其目的都在消除對皇權有威脅的可能來源。漢武帝盡一切力量打擊工商人士,桑弘羊莞鹽鐵酒酤,楊可告緡算賦,一方面固是為了籌措經費,另一方面則使國家權力直接掌握了經濟領域。這一連串的作為,基本精神仍是以政治力量干預并獨占社會的各項活動。最與農業有關的,莫非以政治干預,使農業生產為漢帝國的經濟基礎。

漢法重農抑商,地租極為輕微。文帝時(公元前166年),稅率由十五稅一減半為三十分之一。正式宣布農為立國的根本,則是文帝在前元二年(公元前176年)的詔書“夫農,天下之本也,其開籍田,朕親率耕以給宗廟粢盛。”

自此以后,漢廷屢次下詔,說明政府對農業生產的關懷。文帝前元十二年(公元前168年)一詔尤其注意于糧食的不足。由此而有減稅一事,甚至有時完全免除地租的恩詔,目的在使“脫產”的農民,回到土地從事生產。文帝后元元年(公元前163年)一詔,文帝竟懷疑是否因釀酒及飼料二項用途,造成了民食的不足,當然也懷疑是否有太多的農夫脫離生產的工作:“夫度田非益寡而計民未加益,以口量地,其于古猶有余,而民之甚不足者,其咎安在?無乃百姓之從事于末以害農者蕃?”

上述文帝的詔書,顯然忽略了人口增殖的問題。漢代經過一個世代的休養生息,人民樂業,人口的數字也為之增加。太史公則已經注意到這個現象,認為一個世紀的人口增加率,在有些地方可以多到不止二倍或三倍。太史公的粗略估計可以提供增加率的大致趨勢,然而究屬太過粗略,我們仍無法據此而作推算。倒是《漢書·諸侯王表》有若干有用的記載。這些諸侯大都在高祖初年就封,由立國到國除之間的年代是確定的,十九個國的戶數也見記載。不過,這一類資料的可靠性,受兩項因素的影響:一則立國就封之初的戶數可能已是低估了,二則人口數字的增多也未嘗不可能因為人口移入,甚至國界有了改變而未能在史料中看到。反之,因史料性質單純,而且對比的資料出于同一來源,第一項顧慮可以因此減輕其嚴重性。諸侯的封邑分散地域頗不一致,可說全國各個人口密度不同的區域都有封國。區間人口移動在有些地區是增加,有些地區是減少。整體言之,由于取樣侯國分布各地區,因人口移動而導致的誤差,當可為之部分地抵銷。而且各封國增殖率的一致性甚高,大率都在百年左右二倍或三倍其原有人口。除這群19個諸侯國的人口數字外,西漢后半也有3個郡國的人口增殖率可用,其趨勢與上述19國例證所示頗為一致。22個例案的增加率,以幾何平均值言之,是每年1.6%,一個頗為合理的人口成長率。

漢代常有大量的流民,自然也是人口與耕地比率失去平衡的現象。武帝元狩3年(公元前119年)有72.5萬關東貧民由使者部護,送到北邊新秦中安置。元封3年(公元前107年)又有移民200萬戍邊的建議。除這兩件犖犖大者,《漢書》記錄了移民的事不下20件之多,移動的人口動輒成千累萬。東漢也有不下20起人口移動的記載。流民大約最后移往人口較稀的寬鄉,尤以北方沿邊及南方諸郡為多。南方人口增加,添設郡縣,更是東漢常見的事。事實上,由漢代開始,中國人口南移是歷史上長期的現象,最后終于改變了整個人口的分布情形。

同時,也有相當數量的過剩人口,可能由政府開放前此未開的公田而得到耕地。整個漢代,開放公地公田的記載,史不絕書。其中包括山林園囿,或單純的“公地”,地區則包括近畿三輔,太常公田以及所在郡國的公田。甚至王公大臣也往往奉命捐獻土地,以假給貧民。大約“公田”來源,最主要的仍是山澤林藪。未開發的土地,依封建習慣是屬于封君的,在漢代。一切未開發土地當然就屬于皇帝了。這種山林之利,因此屬于少府,即皇室的私產收入,而不屬于大農,即政府的公收入。第二類的公田是籍沒的私產。武帝一朝,法網繁密,公卿功臣都動輒得咎,財產入官。楊可告緡,中家以上破產不少。凡此構成漢室龐大公田的重要來源。第三類則是公廨職田,由該管單位放佃,收租作為公費。

第二類及第三類的公田,事實上都是已經墾熟,而且有人耕種的田地。承種者往往不是佃戶,即是官奴婢。這兩類的公田,即使由貧戶承領,也不過趕走一批舊的,換上一批新的。對整個國家的耕種人口與耕地比率,并無改變,而且也不會使農業生產的總額有何改變。在山林藪澤假民耕種時,農業人口的歸返生產,自有裨益。但到王莽時只是由公卿大夫捐出土地,以給貧民,則其實際增產的意義,遠遜于政治性的均產姿態。最后可以放領的空地,也不過是邊地的一些新土地了。假給未墾的公地,也只能有限度地解決人口增殖引起的糧食生產問題;在人口密度特高的核心地區,人口增殖的壓力當更為可怕。漢代人口分布本不均勻;這種特殊擁擠的地區包括三輔地區,黃河中下游及四川的成都盆地。向南的移民使南方增加了不少人口,但整個漢代的人口重心仍在北方,中原始終是人口壓力最大的地區。

增加耕地面積是增產的一法。另一方法則是增加單位面積的生產量。漢武內外多事,封禪、塞河、開邊,已將過去幾代的儲積用盡,食糧不足的現象比以往任何一代更為嚴重。武帝末年,罷戍輪臺,封車千秋為富民侯,象征武帝轉而注意到農業的增產。

根據正統的馬爾薩斯人口論,在生產技術達到一個水平時,人口也有一段穩定的時期。等到另一技術進步使食糧供應更多時,人口才再度喪失穩定。依此理論,人口是跟著經濟情況改變的應變變數。然而人口與經濟改變之間的關系似比馬氏理論所假定的情形更為復雜。新技術的傳播,甚至發明,往往可應人口增加而引起。人口學家Wrigley指出,人口與經濟條件之間的互應關系,往往有助于解釋何以在歐洲及其他地區工業化以前的社會,其經濟基礎的農業,仍可以緩慢地,然而逐步地改進。

Ester Boserup討論農業生產條件的名著,雖只是短短的一本小書,卻是對馬爾薩斯人口論的重要修正。近年來,經濟史家對這本小書,已有了不少辯論。她認為人口增殖是農業技術進展的主要因素。歷史上常見的情形,因人口密度高,農夫才以為集約式耕種可以在同一單位面積的農田獲得更多的利潤。換句話說,即使農夫已知道了精耕細作的技術,若人口密度不到一定的水平,農夫也犯不著在一塊小面積土地上用盡氣力。另一方面,人力供應充分,也由人口增殖而不成問題。人口密度高,土地供應少,農夫勢必著眼于單位面積產量的提高,也就是整個生產量的增加。

武帝時,中原郡國人口密度已超過每平方公里100人,而新開放的公田也很快的不夠分配。人口壓力已很明顯,趙過的代田法在武帝末年得到推廣,當與人口壓力的情形,有其對應關系。在此以前,漢室已長期實行勸農政策。而政府中人對于農業知識的推廣,也未嘗不時時留意,例如董仲舒就曾建議鼓勵三輔關中農戶種植宿麥。董仲舒的奏疏說到“關中俗不好種麥,……幸詔大司農使關中民益種宿麥。”足見目的為以增加一次冬季農作,庶幾因收入增加,而改善農戶收入,使農民不致脫離農業生產。

集約農耕的技術,在戰國時已到達相當的水平。《呂氏春秋》的《上農》、《任地》、《辯土》及《審時》四篇,為先秦農作技術的基本觀念作了理論性的綜合,其中包括選種、精耕細作、合作輪種、防止蟲害、適應土壤條件、使用肥料、注意水源供輸、正條直行以使空氣流通,但同時使作物疏密恰到好處。

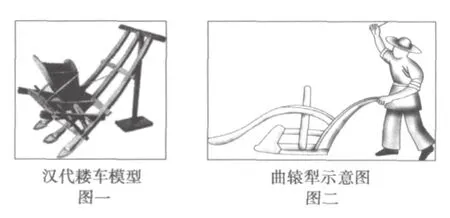

趙過的代田法,大約只是整合他所知的最佳耕作技術,編組成為完整的耕作程序。垅與甽的排列可以達到正行列的目的。作物根部因不斷隤土附根,也可有助于植根深入。行列正直,使耘田除草都比較方便。甽與垅的“歲代處”,亦即輪流作為作物生長的行列,也可算是就地換圃。趙過也提倡新農具的使用,所謂“便巧”的耕具。其中包括牛耕的犁,除草用的農具;還有一種輕便的耦犁,大約是播種用的耬車。據說代田法使單位面積的產量大為提高。趙過受命以代田法訓練三老及若干揀選受訓的力田。還有若干大農的工巧奴奉命在官設的冶坊生產代田法使用的新農具,這次代田法的實驗與推廣,堪說是中國歷史上第一次有一系統的農技改革。

考古學的證據顯示,代田法似乎確曾廣泛地推行于全國各處。居延漢簡中即出現“代田”與“代田倉”等詞,其時間只在趙過在關中初試代田法之后二年,遠至居延邊地,代田法也已付之實行了。代田法中用以播種的三足耬,在漢墓畫像石上也清晰可見。

由代田法更上一層樓的精耕技術為區種法。區種的創始人據說為氾勝之(約在公元前一世紀)。其法是在小面積作業區用上高度密集的勞力和肥料,以創造單位面積的高產量。植物種植于成條排列或成方陣排列的小坎,謂之一區。區的面積、深度及分布密度,視作物本身的需要而異。重要的是農夫必須繼續不斷的灌溉與施肥。區種法在于利用面積太小或不便耕種的邊際田地達成高產目的。

誠如石聲漢氏指出,氾勝之區種是一種用肥和保墑的耕作方法。區種可以用勞力、肥料和適當水分造成小單位的高產。不過,此法最適用的地方,大約也限于特殊的條件,例如地形崎嶇的山坡地,土壤易于流失,不能墾拓為大面積農田,即可用區種來補救弱點,但仍須具備大量的勞力,方可承擔密集的勞力要求。而肥源稀少,不能普遍施肥,則選擇重點集中用肥,也是不失為補救之法。否則,若在大面積農田上以同樣方法種植,勞累太過,肥料的需要量也太高,勢必得不償失。至于《氾勝之書》所說產量的數字,據說二人耕種一年之收,可食26年;這個數字自然也夸大得不近常情,而原書別處的數字也與此大有差別。

漢代農夫顯然已掌握集約耕作的技術和知識,可以合理有效地連續使用土地,而不須休耕。當然,這種高水平的農耕不是全國皆有之。在大漢天子治下的許多邊地,耕種技術仍很落后。在高水平集約與落后耕作之間,當然也因地、因時及因其他條件,會有不同水平的農耕技術存在。在公元前一世紀,中國的作物種類包括:黍稷、粱、粟、冬麥、春麥、大豆及其他豆類、麻枲、瓜、瓠、芋、稻、芝麻、苜蓿等類。肥料種類包括人肥、動物肥(羊、牛、豕、馬、家禽、蠶矢)及綠肥。水利的控制可以借助于溝渠井池陂塘,使農業由天水耕作轉變為灌溉耕作。凡此條件,均可有助集約農業的繼長增高,日趨更為復雜的境界。

集約農作可利用婦女與兒童從事較為不勞累的工作,如除草、除蟲、施肥之類。同時集約農作要求長期而繼續的工作。是以集約農作既可減少季節性的勞力閑置,又可使次級勞動力也投入生產。一年多作更縮短了土地休閑的時間。然而,中國的北方究竟有相當長期的霜期。漢帝國的核心區域為關中與中原,冬季頗長,生長季節大受氣候的影響而縮短。于是一歲之中,到底免不了有勞力需求分布季節性不均勻的現象。春耕秋獲,最為忙碌。而冬季則不失為閑季。

閑季中主要勞動力(男性)及全年中未完全使用的次要勞動力(女性及兒童)都可有相當的時間從事其他非農業性的工作。凡此多少吸收了一些季節性的閑置勞力。其成果不是農業活動的間接支援,即是生產可出售的貨品。有一些經濟學家稱這種非農業性活動為“Z”類活動。

王褒的《僮約》是兩漢時代的幽默作品。髯奴便了,原屬于成都楊家,在王褒由原主買得便了時,便了要求將一應工作全部開單列出。《僮約》中列舉了一個假想農莊的各項農業活動,也包括了修繕、漁獵、畜牧、負販、制造,各項非農業性的工作。農業活動包括耕種、果蔬、園藝各類,修繕工作包括修葺房屋、溝渠、農具,負販包括菜、家禽、雜貨等等,制造則包括編席、結索及竹木器用。負販范圍可到主要道路及小路上的大小市聚。而出售的貨品都不外由上述非農業活動生產所得。

上面討論的農舍生產無疑會由近村貿易逐步發展為一個貿易市場網,其網絡足以聯系若干分散的聚落,使當地交易構成一種市場性質的農業經濟。宇都宮清吉研究《僮約》,指出《僮約》中的當地貿易可達兩個范圍。一個大圈子以200公里為半徑,一個小圈子以50公里為半徑。《僮約》本身列舉的貿易地點,也可分別為大都市、小城、市聚、各級,符合網絡分枝的情形。

人口增殖是農業技術進展的主要因素。歷史上常見的情形,因人口密度高,農夫才以為集約式耕種可以在同一單位面積的農田獲得更多的利潤。換句話說,即使農夫已知道了精耕細作的技術,若人口密度不到一定的水平,農夫也犯不著在一塊小面積土地上用盡氣力。

既有交易,一定程度的專業性也就勢所必至了。東漢《四民月令》大約是縉紳之士的農莊生活,其中所說到的五谷交易,一年之中數度賣出買入,似乎不為消費性的購買,倒更像是為了營求利潤。同時,《四民月令》的農莊也生產酒酤、漿醋、藥物、腌漬食物,更不用說還有絲帛織物。凡此各項,既可自家消費,也可供應市場。中國的《月令》式時憲書,古已有之。但《四民月令》似是第一次把商業活動包括在內。由此可見,東漢時的市場經濟已整合于農業經濟活動之中,成為不可分的一部分了。

東漢史料未見如此全國性的資料,但趙岐即曾見陳留以種藍為業,彌望皆是,不植其他。楊震也曾以種藍為業。織物的地域性專業化,在居延及敦煌的漢簡中也可看到。遠在西陲邊塞,戍軍使用的紡織品則來自河內、廣漢及任城。一帛之微,遠輸千里,而其品質也不過是尋常的貨品,并非什么罕有的上品。

近來發現的考古資料更說明此點。遼陽三道壕的西漢村落出土了至少七個燒制磚瓦的窯,窯的容量足可燒制1800塊磚。據經手的考古學家報告:兩窯成一組,輪流生火,可以連續生產,不致中斷。在三道壕生產的磚瓦,不僅見于本村遺址,同樣的磚也見于遼陽地區的其他同時代遺址。村外有一條道路遺跡,卵石累積三四層作為路基,高達0.35米,路面上有兩條大車的轍痕,路寬7米,足夠兩車并駛。遼東在漢仍為邊地,經濟上絕非高度發展的地區。一個邊地的村落,可在農業之余,有此專業化的燒窯生產,有此運輸道路,則非農業性的經濟活動,也就相當可觀了。

市場交易網把農業社會中的個別成員結合于一個巨大的經濟網之中。這種觀點多少不同于一般習見的看法。后者總以為中國的農業社會由許多自給自足的村落合成,彼此之間各不相涉。事實上,漢代已有不下二三十個具相當規模的城市,座落于聯絡各地區的大小干道上。漢代的生產力,足可產生繁榮的工商業。但是漢代的重農政策,尤其武帝時代殺雞取卵的措施,使甫萌活潑生機的工商業,剛發芽即告夭折,夭折于強大皇權的壓力之下。武宣以降,漢代的官僚機構漸漸形成氣候,士大夫不容政治之外的工商力量構成對其政治獨占挑戰。中國將發財與升官聯合為一個成語,即可見政治之外,甚至不再容許另一平行的致富途徑。商業活動,是以在武帝以后不可能有全面發展的機會。于是生產食物的責任固已由農民擔任,連原可由工商專業擔任的其他貨品的生產工作,也不得不由農村擔任,轉而也吸引了農村中季節性的多余勞力。

商業活動的水平隨著政治安定度而升降。國家統一,內部交通無阻隔,則貨暢其流,不僅局部性的經濟整合易于做到,甚至全國性的整合,也并非不可能。反之,若國家分裂,伏莽遍野,舉步荊棘,則商旅裹足。在這種情形下,農村經濟的觸須,逐步縮回。第一步當為區域性的經濟自足,也就是區域性的經濟割據。逐步縮小,到最后一步即可能構成關著寨門的塢堡自給自足。這種小地區的自給自足,不能與當地的自衛分開。地方領袖即由此脫穎而出,成為地方豪強。光武舅氏樊宏父子,即是此等人物。大約全國即已分割為許多經濟上獨立的小單位,凡事不假外求。西漢末如此,東漢末的塢堡,也正是這種關閉性的單位。其中農民非農業性活動,遂不免由生產可赴市售賣的貨品,轉變為生產外來供應中斷后的代用品。然而,這種由互相隔離自給自足的獨立狀態,終究只是暫時的現象。到國家再度統一時,孤立的小單位會再度由交易而逐步整合,再度發展為一個全國性的經濟網絡。中國的集約農業,終究會使農民把非農業活動的資金與勞力,轉化為專業貨品的生產,讓農民在農業收入之外,享有可觀比例的農舍工業的收入。

(原文為《漢代農業》一書的摘要,載《屈萬里先生七秩榮慶論文集》,臺北,聯經出版公司)