城市公共安全圖像監(jiān)控技術(shù)的發(fā)展論述

陳 平,鄭世寶,張重陽,楊 華

(1.上海市公安局 科技處,上海200042;2.上海交通大學(xué) 圖像通信與信息處理研究所,上海 200240)

1 城市公共安全圖像監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)展概述

作為人類文明的集中體現(xiàn),城市的飛速發(fā)展,共享著人類的資源,創(chuàng)造著人類的未來,為提高人們生活水平打下了堅實的基礎(chǔ),美好的城市生活成為了全社會為之共同努力的愿景。然而,美好的城市生活需要強有力的城市公共安全體系的保證。隨著科技的發(fā)展以及公共范圍的日益擴大,城市公共安全圖像監(jiān)控系統(tǒng)在城市公共安全常態(tài)管理、重大活動及突發(fā)事件應(yīng)急指揮中發(fā)揮著越來越重要的作用。城市公共安全涉及范圍很寬,包括公共環(huán)境監(jiān)控(環(huán)境污染、水污染、火警)、公共安全監(jiān)控(重點保護單位、學(xué)校、商店、銀行、居民生活小區(qū)等)、公共交通監(jiān)控(交通卡口、道口、線路監(jiān)控、公共交通車輛、軌道交通監(jiān)控、車流檢測、車牌識別、交通違章和肇事)、安全生產(chǎn)監(jiān)控(電廠、水廠、化工廠、食品等)以及重大活動保衛(wèi)和重大突發(fā)事件監(jiān)控及應(yīng)急指揮、反恐等。城市公共安全監(jiān)控在上述領(lǐng)域中發(fā)揮越來越重要的作用[1-3]。

然而,城市公共安全圖像監(jiān)控系統(tǒng)的建設(shè)和發(fā)展仍面臨諸多挑戰(zhàn):1)人口高度密集、流動,這給圖像監(jiān)控系統(tǒng)的準(zhǔn)確監(jiān)控帶來了很大的不確定性;2)各種交通運輸系統(tǒng)繁忙,監(jiān)控系統(tǒng)的負(fù)擔(dān)日益增大;3)重大活動頻繁,參與廣泛,監(jiān)控系統(tǒng)必須能夠有效而迅速地檢測異常事件并作出反應(yīng);4)恐怖事件、突發(fā)事件和惡性案件頻發(fā)、復(fù)雜,公共空間對于監(jiān)控系統(tǒng),特別是新型智能監(jiān)控系統(tǒng)的要求日趨提升;5)犯罪行為和手段越來越高明、隱蔽,對于監(jiān)控系統(tǒng)的準(zhǔn)確性和穩(wěn)健性有了新的要求;6)城市范圍越來越大,城鄉(xiāng)滲透互動發(fā)展迅速,監(jiān)控系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展以及監(jiān)控系統(tǒng)之間信息的互通都成為了新的技術(shù)焦點;7)信息傳播高度發(fā)達(dá),對監(jiān)控系統(tǒng)信息的傳播以及其傳播方式提出了更加多樣化,同時也更加苛刻的要求。

2 城市公共安全圖像監(jiān)控系統(tǒng)簡介

城市公共安全圖像監(jiān)控是指綜合利用各專業(yè)委辦局、各區(qū)縣政府及社會單位的圖像監(jiān)控資源,包括視音頻監(jiān)視設(shè)備和存儲數(shù)據(jù)、報警探測設(shè)備和數(shù)據(jù)、多媒體通信網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)和設(shè)施,在城市范圍內(nèi)構(gòu)建的能夠?qū)υO(shè)防區(qū)域進行實時圖像監(jiān)控,歷史圖像查閱以及報警聯(lián)動的電子信息系統(tǒng)[4]。

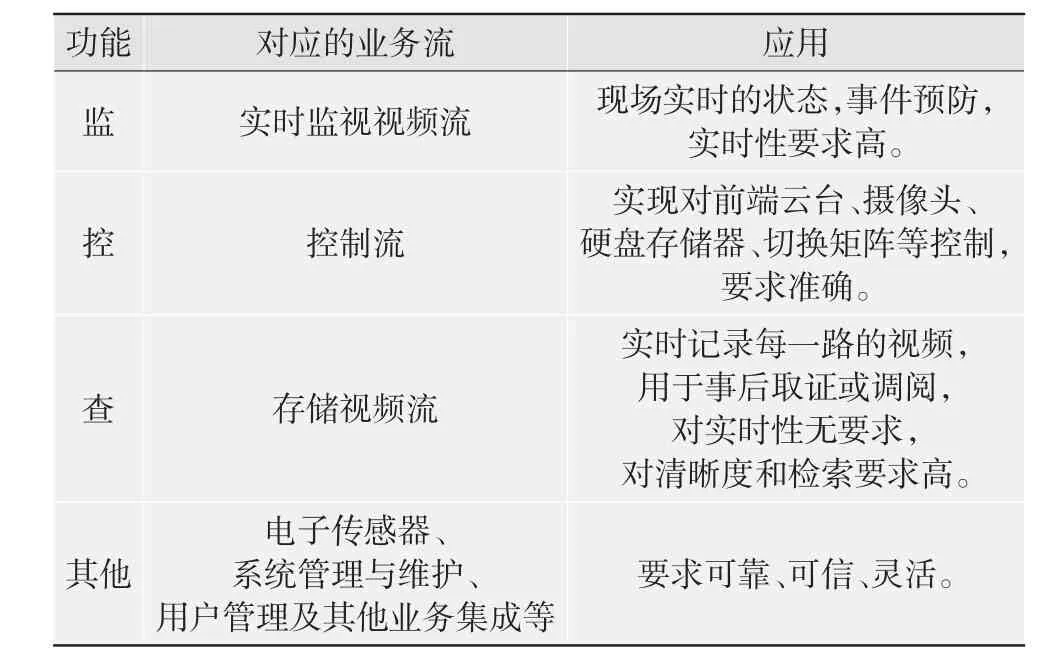

城市公共安全圖像監(jiān)控應(yīng)該包含“監(jiān)”、“控”、“查”以及其他方面,如表1所示。

表1 圖像監(jiān)控系統(tǒng)的主要功能

城市公共安全圖像監(jiān)控體系以公安圖像監(jiān)控系統(tǒng)為核心,有效整合和利用各委辦局、區(qū)縣和社會單位的圖像監(jiān)控資源,構(gòu)成較完整的監(jiān)控體系,該體系應(yīng)包括地面、地下(含室內(nèi))和空中三位一體,滿足全覆蓋、全行業(yè)的公共安全監(jiān)控要求,具有視頻、圖像、音頻及各類電光傳感器數(shù)據(jù)在內(nèi)的綜合圖像監(jiān)控與報警信息系統(tǒng),并輔以GPS和GIS信息系統(tǒng)。

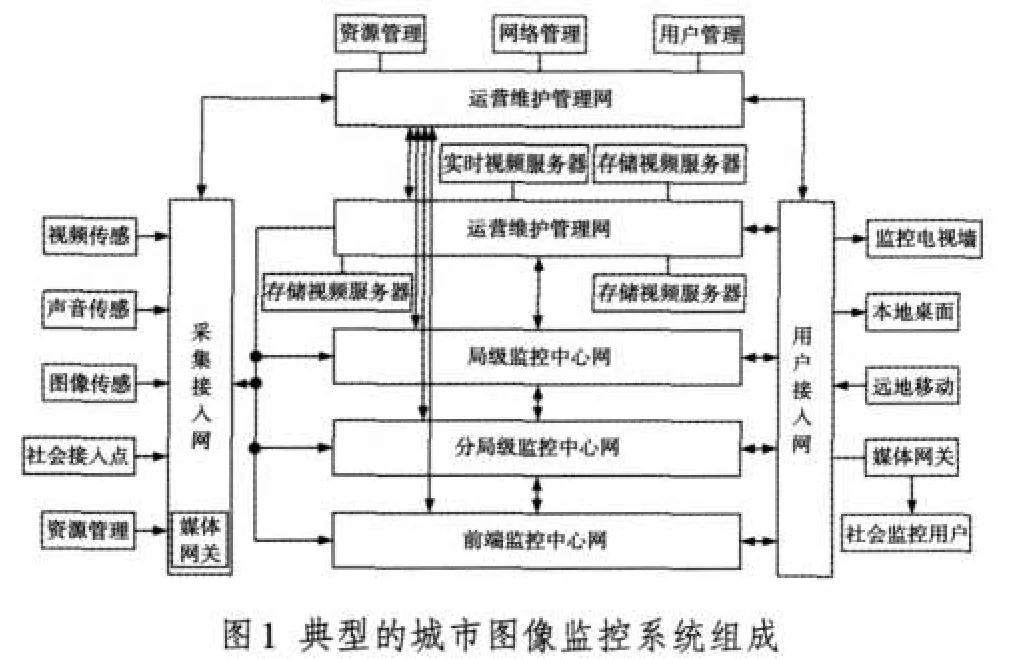

典型的城市圖像監(jiān)控系統(tǒng)組成如圖1所示,主要包括:1)城市監(jiān)控傳感器接入網(wǎng)(視頻、圖像、音頻及其他報警數(shù)據(jù)傳感器);2)用戶接入網(wǎng)(大屏、桌面、移動用戶);3)3級或4級監(jiān)控中心及其核心骨干網(wǎng)絡(luò)(市和市局級、區(qū)縣和分局級、街道或鄉(xiāng)鎮(zhèn)和派出所級);4)運維管理系統(tǒng)及其網(wǎng)絡(luò)。

城市公共安全圖像監(jiān)控體系主要指標(biāo):1)覆蓋度。要求“看得見”;2)有效度。要求“看得清”;3)智能度。要求“看明白”;4)反應(yīng)度。要求“效率高”。

3 國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢

自2001年美國發(fā)生“9.11”事件之后,反恐成為國際社會的一種責(zé)任,各國政府均以反恐為目的投入大量資金建設(shè)城市圖像監(jiān)控系統(tǒng)[5-6]。來自身邊的威脅讓公眾對于公共安全的需求空前高漲,公共安全圖像監(jiān)控系統(tǒng)的覆蓋率和監(jiān)控效率成為人們?nèi)找骊P(guān)注的重要城市指標(biāo)。世界幾大強國,如美國、英國、日本、俄羅斯都成為這次公共安全圖像監(jiān)控系統(tǒng)潮流的代表性國家。

1)美國擁有世界上最發(fā)達(dá)的安防監(jiān)控體系,其建設(shè)投入占世界安防產(chǎn)業(yè)的20%左右,成立了SIA和GSIA以及美國安防標(biāo)委會(UL)。

2)英國目前世界上攝像頭安裝密度最大的國家之一,至2007年已具有超過2000萬個,其中僅倫敦市內(nèi)的監(jiān)控點超過50萬個,其監(jiān)控密度達(dá)每平方英里500個以上,以本地錄像存儲技術(shù)為主。

3)日本針對自然災(zāi)害多發(fā)的主要特點,建立了“全天候、全時段、全方位、立體覆蓋”的圖像監(jiān)控系統(tǒng),利用在地面、高層建筑和直升機上安裝的性能各異的監(jiān)控攝像機和城市的無線監(jiān)控網(wǎng)絡(luò),組成大范圍立體覆蓋圖像監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)。

4)俄羅斯國土巨大,全國的圖像監(jiān)控規(guī)模并不大,主要在莫斯科等大城市進行了大規(guī)模的城市圖像監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)。由于其要求監(jiān)控覆蓋范圍廣,莫斯科主要采用地面和空中相結(jié)合的圖像監(jiān)控建設(shè)方案,建立3個系留氣球空中監(jiān)測站,并配備了2艘飛艇進行空中巡邏,實施大范圍動態(tài)圖像監(jiān)控,以彌補地面固定監(jiān)控點的不足。

而在國內(nèi),城市公共安全圖像監(jiān)控系統(tǒng)也隨著經(jīng)濟發(fā)展的需要而廣泛地被應(yīng)用,占據(jù)著公共安全中越來越重要的一環(huán)[2-3]。隨著中國經(jīng)濟和社會的高速發(fā)展以及國家對反恐等重大突發(fā)應(yīng)急聯(lián)動指揮系統(tǒng)建設(shè)的投入,城市公共安全圖像監(jiān)控系統(tǒng)進入高速發(fā)展期。北京奧運、上海世博等重大活動安保帶動了北京、上海的城市圖像監(jiān)控建設(shè)水平,而天津、重慶、深圳等大城市以及廣東、黑龍江、江蘇、浙江、新疆等省市均已投入巨資,建設(shè)以公共安全常態(tài)管理和重大突發(fā)事件應(yīng)急指揮為目的的公共安全圖像監(jiān)控系統(tǒng)。

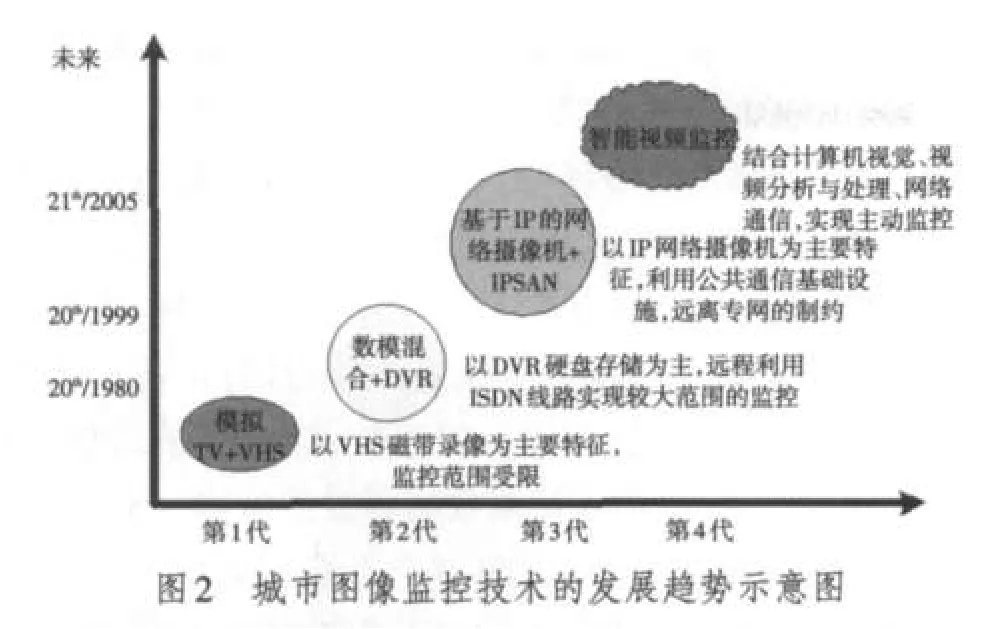

城市圖像監(jiān)控系統(tǒng)與技術(shù),經(jīng)過近30年的發(fā)展,已經(jīng)歷了3代系統(tǒng)的發(fā)展,目前正步入第4代視頻監(jiān)控的時代,如圖2所示。

1)20世紀(jì)80年代,第1代系統(tǒng)主要采用模擬電纜電視配合VHS錄像帶的監(jiān)控方式,這種方式的特征是以VHS磁帶進行錄像,其監(jiān)控范圍非常有限。

2)20世紀(jì)90年代,隨著視頻壓縮技術(shù)和微電子技術(shù)的發(fā)展,出現(xiàn)了數(shù)字編碼監(jiān)控系統(tǒng)和DVR硬盤存儲技術(shù),是數(shù)模混合的監(jiān)控方式。

3)進入21世紀(jì),隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、流媒體技術(shù)的迅速發(fā)展,出現(xiàn)了基于IP的網(wǎng)絡(luò)攝像機和大容量網(wǎng)絡(luò)存儲技術(shù),稱之為IP網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控方式。

隨著監(jiān)控系統(tǒng)的普及,形成了大量分布的監(jiān)控探頭和海量視頻監(jiān)控數(shù)據(jù),對監(jiān)控中心的實時監(jiān)控和海量歷史視頻數(shù)據(jù)的查找?guī)砹饲八从械膲毫ΑR环矫妫軌颢@得的監(jiān)控資源越來越多;另一方面,大量的監(jiān)控信息導(dǎo)致值班人員和案件偵破人員嚴(yán)重陷入“漏看”和“海看”的困境之中。因而,智能監(jiān)控被譽為下一代的視頻監(jiān)控方式。

4 城市公共安全圖像監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)展面臨的主要問題研究

城市公共安全圖像監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)展迅速,但也面臨著不小的挑戰(zhàn)[2]。

4.1 科學(xué)布局問題

“看得見”要求覆蓋度高。那么到底怎樣的覆蓋度才能滿足這個指標(biāo)要求?這就是要解決布局問題,即科學(xué)布局。布局問題就是密度問題,即城市需要布設(shè)多少個監(jiān)控探頭才能滿足“平安”的要求。

覆蓋度不僅涉及如何定義“平安城市”的科學(xué)評價指標(biāo),還與關(guān)心的監(jiān)控對象、監(jiān)控任務(wù)屬性有關(guān)。與面積分布密度(即面積全覆蓋)相比,提出了目標(biāo)有效全覆蓋指標(biāo),并用于科學(xué)布點布局的目標(biāo)指標(biāo)。

布局問題中涉及監(jiān)控探頭的覆蓋參數(shù)和監(jiān)控點的分布類型,依據(jù)不同類型探頭的覆蓋參數(shù)和分布特點,可以設(shè)計出科學(xué)布點的模型,并依次進行科學(xué)的布局。

4.1.1 監(jiān)控探頭的有效覆蓋參數(shù)

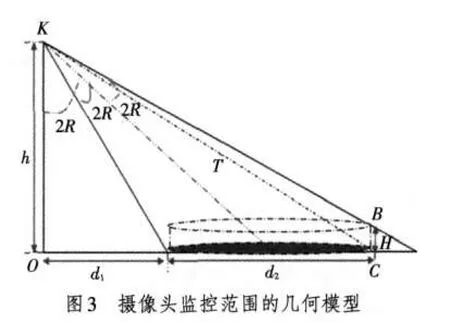

攝像頭按照動作的方式可以大致分為固定探頭和活動探頭。若把攝像頭架設(shè)在高為h的地方,覆蓋距離或面積是攝像頭能夠照射到的最小可分辨目標(biāo)的一個扇形(固定)、圓環(huán)形(方位360°)或矩形范圍(俯仰180°),則可以得到探頭的有效覆蓋距離或有效覆蓋面積參數(shù),其幾何模型如圖3所示。

由此,則可以簡單地針對實際應(yīng)用環(huán)境對所需要的攝像頭類型進行判斷。

通過這個模型,可以得到2個重要的覆蓋參數(shù):有效覆蓋距離D和有效覆蓋面積S。

針對固定探頭和活動探頭的覆蓋特點,計算D的公式如式(1)和(2),計算S的公式如式(3)和(4)

4.1.2 點、線、面、立體目標(biāo)覆蓋模型

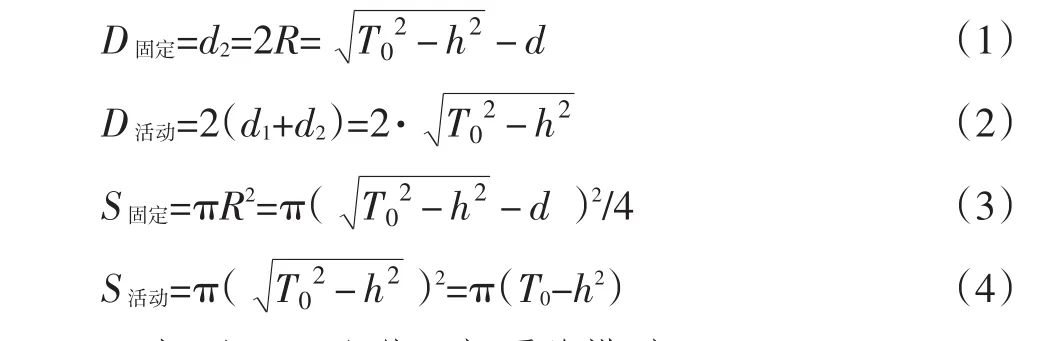

實際監(jiān)控布點的布局可以將一個復(fù)雜的覆蓋范圍劃分為點、線、面和立體等4類基本覆蓋模型。另外,根據(jù)實際情況,還需要增加機動布點,如行動警察、巡邏車、公交車、輪船、飛行目標(biāo)等,如圖4所示。

根據(jù)以上模型分析和計算,可以獲得某城市、某區(qū)域的科學(xué)布點結(jié)果(探頭數(shù)量和分布密度)。另外,還要綜合考慮案發(fā)率、重要性、可重用性及經(jīng)濟性因素,進行科學(xué)優(yōu)化。歸納起來,科學(xué)布點布局的步驟如下:1)采集所轄區(qū)域的重點監(jiān)控目標(biāo)數(shù)據(jù)信息,進行目標(biāo)類型和特性的分析,得到各類模型計算所需的輸入?yún)?shù)(地理幾何參數(shù)和監(jiān)控點類型)。2)分別進行立體、面、線和點等不同目標(biāo)類型的布點模型計算,得出基本覆蓋布點的結(jié)果。3)根據(jù)目標(biāo)有效全覆蓋要求,考慮機動點的布設(shè),得到有效全覆蓋的布點數(shù)量。4)綜合考慮案發(fā)率、重要性、可重用、經(jīng)濟指標(biāo)性等影響因素,進行布局結(jié)果的調(diào)整和優(yōu)化,最終得到科學(xué)的布點布局結(jié)果。5)統(tǒng)計布點結(jié)果,并在GIS圖上給出監(jiān)控點的分布情況,計算各種覆蓋密度指標(biāo)等。

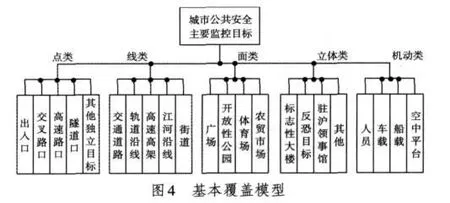

4.2 資源整合與利用問題

以上海市為例,到2009年底,公安、交警等部門自建的監(jiān)控資源(探頭)和其他委辦局和社會單位擁有的監(jiān)控資源相比,比例在1:20左右[2]。可見,社會監(jiān)控資源非常豐富,對其有效的利用是值得重視和研究的問題。資源整合與利用同時牽涉到公共安全監(jiān)控體系結(jié)構(gòu)、聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)、立法、無線接入、科學(xué)管理等問題。針對社會資源整合架構(gòu)和科學(xué)管理體系,提出相關(guān)模型。如圖5所示。

建議設(shè)立市圖像監(jiān)控管理中心,并依托公安系統(tǒng)3級圖像監(jiān)控管理體系,分別設(shè)立市級、區(qū)級、鄉(xiāng)鎮(zhèn)或街道級圖像資源服務(wù)中心及設(shè)備維修服務(wù)中心,利用社會第三方公司提供的服務(wù),實現(xiàn)資源的有效整合與利用,實現(xiàn)監(jiān)控資源及設(shè)備的科學(xué)管理,針對網(wǎng)際聯(lián)網(wǎng)問題,制訂了上海市地方標(biāo)準(zhǔn)《城市圖像監(jiān)控系統(tǒng)網(wǎng)際聯(lián)網(wǎng)技術(shù)規(guī)范》。

4.3 新技術(shù)應(yīng)用問題

要實現(xiàn)所提出的“看得清”、“看明白”、“看得見”以及“效率高”等要求,則需要進一步考慮如何將無線技術(shù)、高清晰度技術(shù)、智能化技術(shù)、內(nèi)容安全技術(shù)以及多元信息融合技術(shù)等應(yīng)用到實際的圖像監(jiān)控系統(tǒng)中[2,4,7]。

盡管很多的新技術(shù)已經(jīng)被提出,但是仍然缺乏成熟的運用能力,以上海為例,當(dāng)前與圖像監(jiān)控系統(tǒng)相關(guān)的技術(shù)仍存在以下不足:1)實時監(jiān)控系統(tǒng)主要采用非壓縮的光纖傳輸模式,部分采用IP方式。圖像格式多、編碼標(biāo)準(zhǔn)多,互連互通難。2)歷史視頻保存主要采用DVR硬盤存儲,聯(lián)網(wǎng)少,部分采用IPSAN等流媒體模式。3)分辨力不高,在夜間或惡劣天氣情況下,大范圍監(jiān)控下的圖像質(zhì)量難以保證。4)無線監(jiān)控尚未得到很好應(yīng)用。5)面對探頭數(shù)量的劇增,缺乏異常事件感知的被動式監(jiān)控系統(tǒng),監(jiān)控中心人員無法及時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場案情,漏報和反應(yīng)速度慢成為主要缺陷。6)面對海量的監(jiān)控圖像數(shù)據(jù),缺乏有效的智能檢索機制。7)后臺圖像分析和智能應(yīng)用不多,信息融合少,報警監(jiān)控聯(lián)動和應(yīng)急預(yù)案決策等還很不夠。

應(yīng)用同樣遇到了瓶頸問題:面對監(jiān)控數(shù)量的迅速增長,監(jiān)控中心的值班人員難以及時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場出現(xiàn)的危險事件,要求增加人、監(jiān)視器、網(wǎng)絡(luò)帶寬或主動報警;面對海量存儲的視頻數(shù)據(jù),案件分析和查找人員需要花費更多的時間來調(diào)閱和查找關(guān)心的事件或證據(jù),要求增加智能檢索;面對重大保衛(wèi)和突發(fā)事件的應(yīng)急聯(lián)動指揮,指揮人員需要連續(xù)跟蹤事件的進展軌跡,要求具有可視化的連續(xù)跟蹤智能監(jiān)控系統(tǒng)、科學(xué)決策系統(tǒng);面對復(fù)雜、頻發(fā)的高科技犯罪事件,偵破人員需要高科技的智能識別、視頻分析、社會計算技術(shù)手段;面對全天候、24 h的安防要求,需要有高清晰度、環(huán)境自適應(yīng)、圖像自動增強等技術(shù)。

為了解決這些問題,超越這些瓶頸,無線技術(shù)、高清晰度技術(shù)、智能化技術(shù)、內(nèi)容安全技術(shù)以及多源信息融合技術(shù)應(yīng)得到足夠的重視。

4.3.1 高清晰度技術(shù)的應(yīng)用

目前公安高清晰度技術(shù)的應(yīng)用,包括采用了無失真壓縮或淺壓縮的光纖傳輸技術(shù),如無壓縮數(shù)字光纖傳輸和矩陣切換技術(shù);雙流存儲技術(shù),如采用D1分辨力的JPEG 2k格式進行抽幀存儲,采用CIF格式的H.264格式實現(xiàn)快速播放和查閱;采用高清晰度攝像機,如采用HDTV格式,分辨力達(dá)1920×1080,實現(xiàn)高清晰度采集;采用圖像增強處理技術(shù),如各種預(yù)處理和后處理圖像增強技術(shù),例如防抖動、去云霧、降噪、補光、圖像修復(fù)或增強、尺寸上變換等。

未來的高清晰度技術(shù)應(yīng)采用具有異常事件敏感的壓縮編碼技術(shù),如基于異常事件自動檢測技術(shù),并對異常事件發(fā)生時的圖像進行高質(zhì)量編碼,或?qū)Ω信d趣目標(biāo)的區(qū)域進行高質(zhì)量編碼,而其他情況,采用抽幀或低分辨力的編碼,以提高效率和有效性,并非簡單追求高清晰度設(shè)施。

4.3.2 智能化技術(shù)

智能化技術(shù)主要指具有智能視頻分析的系統(tǒng)和設(shè)備,其應(yīng)用主要包括:1)采用具有異常感知的主動前端采集與編碼技術(shù),比如在攝像機或網(wǎng)絡(luò)編碼器中嵌入“異常事件感知”模塊,并對異常事件予以報警,根據(jù)此報警指示能夠進行編碼器或存儲器中編碼類型的選擇。2)基于內(nèi)容或事件特征的視頻存儲與海量視頻檢索技術(shù),即在存儲服務(wù)器里首先進行內(nèi)容或事件特征信息的提取,然后,進行特征信息和原始信息的編碼和存儲,用戶即可利用此特征信息進行海量視頻檢索。3)采用具有自動生命周期管理的網(wǎng)絡(luò)存儲技術(shù),即利用ILM自動生命周期管理技術(shù),可以永久性地保留監(jiān)控視頻的關(guān)鍵信息。4)采用基于事件的連續(xù)自動跟蹤監(jiān)控技術(shù),例如警衛(wèi)車隊、汽車肇事逃逸或其他逃逸,進行連續(xù)自動跟蹤監(jiān)控。5)采用基于計算機視覺技術(shù)的各種視頻分析技術(shù),例如在交通管理中檢測交通違章、肇事事件,進行車輛與車牌識別以及流量統(tǒng)計。6)在人群分析中,進行人流密度與人數(shù)估計,群體惡性事件預(yù)警以及個體疑似危險行為檢測。7)在人防安保中,進行越界報警、火警檢測、環(huán)境污染、生物識別等。在生產(chǎn)管理中,對生產(chǎn)過程以及生產(chǎn)環(huán)境進行監(jiān)控。

4.3.3 多源信息融合技術(shù)

多源信息融合技術(shù)的應(yīng)用包括采用3D或多視點編碼的立體監(jiān)控技術(shù);采用GPS/GIS等城市地圖信息、監(jiān)控目標(biāo)定位信息的應(yīng)用;采用3G等個人移動電話信息和移動通信網(wǎng)絡(luò)進行的監(jiān)控;采用Internet收集以及傳播互聯(lián)網(wǎng)信息;采用NGB,即下一代廣播網(wǎng)信息,對特定人群網(wǎng)絡(luò)進行信息廣播;采用聲音信息,即對環(huán)境進行錄音,并實現(xiàn)話音對講;采用其他電子傳感信息,包括微波或紅外電子圍欄傳感信息,煙霧、氣體、溫度、震動等傳感信息,以及生物傳感信息等。

4.4 安全問題

安全問題主要有以下兩方面:1)系統(tǒng)本身的安全性問題。身份的管理問題,由網(wǎng)絡(luò)物理結(jié)構(gòu)引起的網(wǎng)絡(luò)自身的安全問題,及傳輸內(nèi)容本身的安全性問題。2)外界反安全技術(shù)的威脅。犯罪分子有意圖的反偵察,惡意破壞物理設(shè)施,甚至對內(nèi)容進行篡改或冒警等。

這些問題都是在構(gòu)建城市公共安全圖像監(jiān)控系統(tǒng)時所必須要考慮的部分。

5 總結(jié)

城市公共安全圖像監(jiān)控業(yè)務(wù)已經(jīng)成為繼廣播電視和電影、互聯(lián)網(wǎng)多媒體視頻之后的第3大視頻應(yīng)用業(yè)務(wù)。盡管城市公共安全圖像監(jiān)控系統(tǒng)正迅速發(fā)展,但仍面臨布局、資源整合與利用、新技術(shù)應(yīng)用以及安全等多方面問題,科學(xué)布局與管理、社會資源整合與利用、新技術(shù)應(yīng)用及安全性是城市公共安全圖像監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)展的核心問題,也是建設(shè)新型監(jiān)控系統(tǒng)的關(guān)鍵。

在現(xiàn)階段,必須大力發(fā)展圖像監(jiān)控新技術(shù),堅持智能化和高清晰度的發(fā)展方向。同時加強基礎(chǔ)工作,使之成為城市公共安全圖像監(jiān)控系統(tǒng)的有力支撐,推進法律法規(guī)的完善、技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)化、新技術(shù)的開發(fā)以及城市監(jiān)控基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫的建立。

[1]周立.關(guān)于社會公共安全視頻圖像監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)、管理及應(yīng)用的幾點思考[J].中國安防,2009(10):18-20.

[2]丁家祥.城市社會治安圖像監(jiān)控系統(tǒng)的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢分析[J].公安研究,2008(7):72-80.

[3]騰曉斌,孫贊峰.上海浦東新區(qū)城市圖像監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)的實踐與探索[J].上海公安高等專科學(xué)校學(xué)報,2008(2):10-14.

[4]鄭世寶.智能視頻監(jiān)控技術(shù)與應(yīng)用[J].電視技術(shù),2009,33(1):94-96.

[5]VALERA M,VELASTIN S A.Intelligent distributed surveillance systems:a review[J].Vision,Image and Signal Processing,IEE Proceedings,2005,152(2):192-204.

[6]徐學(xué)錦,朱曉毛,李杏,等.對歐洲警用科技的考察報告[J].廣東公安科技,2006(1):105-108.

[7]向穩(wěn)新.移動視頻監(jiān)控技術(shù)現(xiàn)狀與架構(gòu)[J].中國公共安全:綜合版,2009(11):178-183.