常見堤壩險情的搶護技術研究

黃少鋒

(黑龍江省二九O農場水務局,黑龍江 綏濱 156202)

1 防止堤壩洪水漫頂措施

1.1 出現漫頂的原因

土質堤壩是散粒體結構,洪水漫頂極易引起潰壩事故。出現洪水漫頂的主要原因:

1)上游發生特大洪水,或分洪末達到預期效果,來水超過堤壩設計標準,水位平或超堤壩頂。

2)在設計時,對波浪計算的成果與實際不符,致使在最高水位時漫頂。

3)施工中堤壩頂末達到設計高程,或由于地基軟弱,填土夯壓不實,以致產生大的沉陷量,使堤壩頂低于設計值。

4)水庫溢洪道、泄洪洞尺寸偏小或有堵塞。

5)河道內有阻水障礙物,洪水宣泄不暢,水位壅高,或因淤積嚴重過水斷面減小,相應抬高水位。

6)地震、潮汐或庫岸滑坡,產生巨大涌浪而導致漫頂。

1.2 洪水漫頂的搶護原則

增大泄洪能力、降低壩前水位、加高堤壩增加擋水高度及減小上游口水量削減洪峰是搶護的總體原則。

1.2.1 加大泄洪能力,控制水位

加大泄洪能力是防止洪水漫頂,保證堤壩安全的措施之一。對于漫堤,要加強河道管理,事先清除河道阻水障礙物,增加河道泄洪能力。對于水庫,則應加大泄洪建筑物的泄洪能力,限制庫水位的升高,對于有副壩和天然埡口的水庫樞紐,當主壩危在旦夕,采用其他搶險措施已不能保住主壩時,也有破副壩和天然埡口來降低庫水位的,但它將給下游人民生命財產帶來一定損失。同時,庫水位的驟然下降可能使主壩上游坡產生滑坡,且修復的工程量可能較大,必須特別慎重。

1.2.2 減小來水流量

上游采用分洪措施,減小來水流量。要對大型水庫或重要江河堤防的安全進行保護,因為這些部位的破壞將引起重要城鎮、工礦企業和人民生命財產的重大損失。因此,需在上游選擇合適位置建庫或設置分洪區進行攔洪和分洪,以減小下泄洪峰流量,保證下游堤壩的安全。

1.2.3 搶筑子堤,增加擋水高度

如泄水設施全部開放而水位仍迅速上漲,根據上游水情和預報,有可能出現洪水漫頂危險時,應及時搶筑子堤,增加堤壩擋水高程。填筑子堤,要全段同時進行,分層夯實。為使子堤與原堤結合良好,填筑前應預先清除堤壩頂的雜草、雜物,刨松表土,并在子堤中線處開一條深寬各為0.3 m的結合槽。子堤迎水坡腳一般距上游堤(壩)肩約0.5~1.0 m,或更小,子堤的取土地點一般應在堤(壩)腳20 m以外,以不影響工程安全和防汛交通。

2 散浸的搶護

2.1 險情及原因

在汛期高水位情況下,下游坡及附近地面,土壤潮濕或有水流滲出的現象,稱為散浸。散浸如不及時處理,有可能發展為管涌、滑坡,甚至發生漏洞等險情。出現散浸的主要原因為:

1)堤(壩)身修筑質量不好。

2)堤(壩)身單薄,斷面不足,浸潤線可能在下游坡出逸。

3)堤身土質多砂,遠水性大,迎水坡面無透水性小的黏土截滲層。

4)堤(壩)浸水時間長,堤(壩)身土壤飽和。

2.2 搶護原則及搶修方法

散浸的搶護原則是“臨河截滲,背河導滲”。切忌背河使用黏土壓滲,因為滲水在堤身內不能選出,勢必導致浸潤線拾高和浸潤范圍擴大,使險情惡化。

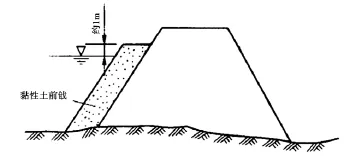

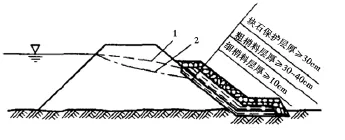

2.2.1 臨河幫戧

臨河幫戧的作用在于增加防滲層,降低浸潤線,防止背河出險。凡臨河水深不大,附近有黏性土壤,且取土較易的散浸堤段可采用這種措施。前戧頂寬3~5 m,長度超出散浸段兩端5 m,戧頂高出水面約1 m。斷面形式見圖1。

圖1 臨河幫戧示意圖

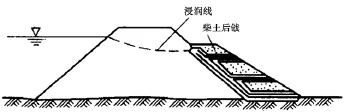

2.2.2 修筑壓滲臺

堤壩身斷面不足,背坡較陡,當滲水有嚴重滑坡可能時,可修筑柴土后戧,既能排出滲水,又能穩定壩坡,加大堤壩身斷面,增強抗洪能力。具體方法是挖除散浸部位的爛泥草皮,清好底盤,將蘆柴鋪在底盤上,柴梢向外,柴頭向內,厚約0.2 m,上鋪稻草或其他草類厚0.1 m,再填土厚1.5 m,做到層土層夯,然后再如上做法,鋪放蘆柴、稻草并填土,直至陰濕面以上。汛后必須拆除。

圖2 柴土后戧示意圖

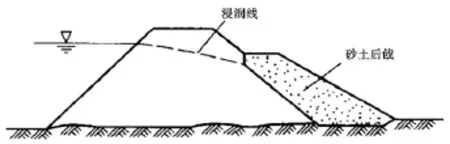

圖3 砂土后戧示意圖

2.2.3 搶挖導滲溝

當臨河水位繼續上漲,背河大面積嚴重滲透,且繼續發展可能滑坡時,可開溝導滲。從背水坡自散浸的頂點或略高于頂點的部位起到堤壩腳外止,沿堤壩坡每隔6~10 m開挖橫溝導滲,在溝內填砂石,將滲水集中在溝內并順利排走。開挖導滲溝能有效地降低浸潤線,使堤壩坡土壤恢復干燥,有利于堤壩身的穩定。砂石缺乏而蘆柴較多的地方,可采用蘆柴溝導滲來搶護散浸險情。即在直徑0.2 m的蘆柴外面包一層厚約0.1 m的稻草或麥秸等細梢料,捆成與溝等長,放入背水坡開挖成的寬0.4 m、深0.5 m的溝內,使稻草緊貼壩土,其上用土袋壓緊,下端柴梢露出壩腳外。

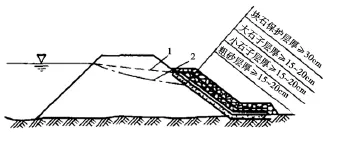

2.3 修筑反濾層導滲

在局部滲水嚴重、壩身土壤稀軟、開溝困難的地段,可直接用反濾材料砂石或梢料在滲水堤披上修筑反濾層,其斷面及構造見圖4。

圖4 砂石反濾層示意圖

圖5 梢料反濾層示意圖

在缺少砂石料的地區,可采用蘆柴反濾層。即在散浸部位的坡面上先鋪一層厚0.1 m的稻草或其他草類,再鋪一層厚約0.3 m的蘆柴,其上壓一層土袋(或塊石)使稻草緊貼土料,見圖5。

3 管涌的搶護

3.1 險情及出險原因

在堤壩背水坡腳附近,或堤腳以外的洼坑、水溝、稻田中出現孔眼冒砂翻水的現象稱之為管涌。又稱泡泉。由于冒砂處往往形成“砂環”,故又稱“土沸”或“砂沸”。管涌孔徑小的如蟻穴,大的數十厘米,少則出現1~2個,多時可出現管涌群。管涌的發展是導致堤壩潰決的常見原因。出現管涌險情的主要原因如下:

1)堤壩為砂質地基,施工時清基不徹底,未能截斷堤壩下的滲流,滲水經地基面在背河逸出。

2)堤壩基礎表層為黏性土,深層為透水地基,由于天然或人為因素破壞了上游天然鋪蓋,而下游取土過深,引起滲透坡降過大,發生了滲透破壞,形成管涌。

3.2 搶護原則及搶修方法

由于管涌發生在深水的砂層,汛期很難在迎水面進行處理,一般只能在背水面采取制止漏水帶砂面留有滲水出路的措施穩住險情。它的搶護原則是“反濾導滲,制止涌水帶出泥砂”。其具體搶險方法如下:

3.2.1 反濾圍井

當堤壩背面發生數目不多、面積不大的嚴重管涌時,可用搶筑圍井的方法。先在涌泉的出口處做一個不很高的圍井,以減小滲水的壓力及流速,然后在圍井上部安設管子將水引出。如險情水勢較猛,粗砂會被沖走,可先以碎石或小塊石消殺水勢,然后再按級配填筑反濾層。若發現井壁滲水,可距井壁0.5~1.0 m位置再圍一層土袋,中間填土夯實。

3.2.2 減壓圍井

管涌的范圍較大,多處泡泉,臨背水位差較小時,可以在管涌的周圍形成一個水池,利用池內水位升高,減少內外水頭差,以改善險情。圍井的修筑方法可視管涌的范圍、當地的材料而定。用土袋筑成的圍井稱土袋圍井;用鐵筒直接做成圍井稱為鐵筒圍井。也可用土料或土袋筑成圍堤的形式。

3.2.3 反濾鋪蓋

在出現管涌較多且連成一片的情況下可修筑反濾鋪蓋。采用此法可以降低滲壓,制止泥沙流失。管涌發生在堤壩后面的坑塘時,可在管涌的范圍內拋鋪一層厚約15~30 cm的粗砂,然后在鋪壓碎石、小片石,形成反濾。在砂石缺乏地區可用柳枝扎柴排,厚15~30 cm,上鋪草墊厚5~10 cm,再壓上土袋或塊石,使柴排沉入水內管涌位置。在搶筑反濾鋪蓋時,不能為了方便而隨意降低塘內積水位。

[1] 彭起勝,何來躍.談堤壩白蟻引發險情的搶護[J].江西水利科技,1999(12).

[2] 王瑋,劉茂祥,李宗明.太平湖水庫土壩工程治理措施[J].黑龍江水專學報,2002(02).

[3] 徐國龍,孫林祥.堤壩的安全監測及自動化探討[J].水電自動化與大壩監測,2003(01).

[4] 潘維宗.堤壩地基塑性變形分析方法[J].山東科學,2000(04).