FTTH模式下PON網絡VLAN資源規劃方式探究

張 奇

(中國移動通信集團設計院有限公司上海分公司 上海 200060)

1 概述

在用戶接入帶寬迅猛增長、有線寬帶接入方式逐步向FTTH過渡的時代,PON網絡作為“最后一公里”的高效解決方案已經開始全面部署。其中除了光功率預算、接入用戶帶寬分配等方面限定PON網絡的規模與性能外,VLAN資源的規劃方式作為對整個PON網絡乃至數據城域網起到重要影響的因素之一,常常容易被忽視。

在PON網絡建設及發展的過程中,用戶接入方式的變化、數據城域網的結構特點決定了VLAN規劃方式的不同。由FTTB+LAN方式為主的接入方式曾一度作為有線寬帶接入的主流方式。隨著Internet網絡應用的豐富,用戶對帶寬體驗也提升至一個新的高度,FTTB+LAN的接入方式將逐漸過渡至FTTH/FTTO為主,并能提供給用戶更多、更方便的個人網關級服務[1]。

2 數據城域網及PON網絡結構

PON網絡作為普通有線寬帶業務的接入方式,以其靈活動態的帶寬分配機制、方便的部署、建設成本低廉等特點成為“最后一公里”接入方案的首選對象。一般數據城域網以及PON網絡的結構如圖1所示。

在圖1所示的網絡結構下,PON系統作為二層接入網收斂寬帶接入業務至數據城域網二層匯聚設備[2]。二層邊緣匯聚設備根據VLAN信息分流業務,并上聯至3層PE網元。PE及P網元識別、終結VLAN,并以IP包形式進行業務處理[3]。

在二層PON網絡區域中,每臺OLT均有其覆蓋范圍以及VLAN廣播域。在同一OLT的VLAN廣播域中應保證每用戶VLAN信息的惟一性。同時根據OLT上聯匯聚交換機是否具備VLAN端口隔離功能,還需要確定二層匯聚交換機端口或網元下的VLAN信息惟一性。

對于以移動業務為主的電信運營商,由于傳統業務采用集中處理的方式,核心層(L3層)部署規模集中于運營商網絡的骨干局房范圍。因此,在上述網絡結構中L2層的建設規模大于L3層網絡規模,屬于典型的“大2小3”結構。由于處理網元的集中部署方式,使得二層匯聚設備覆蓋較大的區域,二層VLAN廣播域范圍較大,需要細致、靈活的VLAN資源分配方式。

對于以固網業務為主的電信運營商,由于已部署較大規模的屬地接入網,且為了提供靈活的調度方式,3層處理往往下沉至運營商匯聚甚至接入節點內。因此,對于上述網絡結構,L3層部分將大于L2層,屬于 “大3小2”結構。由于二層網絡規模較小,單PON網絡覆蓋范圍以及接入用戶數量相對較小,二層VLAN廣播域較小,甚至VLAN資源在單獨PON網絡內有較大的使用空間及資源。因此,該方式下VLAN的管理及分配方式較簡單。

因此,對于以移動業務為主的“大2小3”網絡,VLAN資源合理規劃尤為重要,合理的規劃方式直接影響OLT以及匯聚交換機的覆蓋能力以及用戶接入能力。

3 VLAN資源規劃方式

在進行VLAN資源規劃方式前,有必要對數據城域網以及PON網絡作一些限定,并建立適當網絡結構模型,便于后文進一步討論與研究。

在模型中,設定多業務分流交換機不具備端口VLAN隔離功能,即單套SW下存在VLAN廣播域。

OLT上聯以雙端口負荷分擔方式單歸屬至SW,即SW以P2MP方式匯聚并收斂OLT,而OLT則以P2P方式上聯SW。OLT下聯ODN部分均以TypeB方式配置PON口主干路由保護,最大程度保障網絡的健壯性。

在VLAN使用方式上,采用IEEE 802.ah方式,即Q-in-Q的VLAN使用方式。ONU網元對業務凈荷打內層CVLAN標簽,外層SVLAN標簽在OLT上實現。

3.1 FTTB+LAN方式下的VLAN規劃方式

以該模型為主的大型城域范圍內,在固網寬帶業務發展初期,用戶接入數量、密集程度均比較稀疏。此外,住宅入戶端線纜以五類線為主。在該背景下,FTTB+LAN的寬帶用戶接入方式成為市場的主流模式。此時鑒于OLT設備能力(容量交叉能力、MAC地址容量等)以及單板 PON口密度均較少,OLT網元PON口有效使用數量在 24~32個,同時分光比以一級 1∶16、末端 MDU以16口FE為主。

在該模式下,為規范端口、用戶等對應關系,典型的VLAN規劃方式如下[4]。

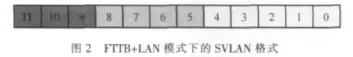

(1)SVLAN 標簽

FTTB+LAN模式下的SVLAN格式如圖2所示。

·SVLAN 0~4 bit,OLT PON端口標識,標識 OLT設備中的PON口(最大32個);

·SVLAN 5~8 bit,OLT設備標識,標識單套匯聚交換機匯聚OLT的數量(最多匯聚16臺OLT);

·SVLAN 9~11 bit,業務標識,標識業務類型(最大承載8種業務)。

(2)CVLAN 標簽

FTTB+LAN模式下的CVLAN格式如圖3所示。

·CVLAN 0~8 bit:用戶標識,標識單PON口下接入的用戶數量(最大可接入512個用戶);

·CVLAN 9~11 bit:業務標識,與 CVLAN標簽的 9~11 bit相同。

該VLAN的分配方式能夠支持8種業務需求,并將PON口、用戶進行一一對應,方便資源預分配,加快業務受理流程。但是,SVLAN的5~8 bit限制了匯聚交換機收斂OLT的數量,SVLAN的0~4 bit限制了單套OLT管理PON口的數量,CVLAN的 9~11 bit與 SVLAN的 9~11 bit功能重復,VLAN標簽資源浪費。

3.2 FTTH方式下的VLAN規劃方式

隨著寬帶業務的逐步發展,伴隨寬帶市場的激烈競爭,加之用戶對帶寬需求的增加以及更好的用戶體驗,以五類線入戶的FTTB+LAN方式逐漸演進為FTTH方式。在FTTH方式下,PON網絡組網結構雖然未發生重大變化,但是所使用的收發光模塊類型以及ODN結構存在變革。

由于ONU將直接入戶,導致PON網絡PON口分光比將擴大至 1∶64甚至更大,單PON口接入用戶數量從原先的256戶(1∶16分光,16口 MDU)減至約 64戶。因此,在FTTH模式下非常消耗PON口的數量資源。而FTTB+LAN模式下的VLAN分配方式卻只能支持單套OLT設備32個PON口。這對網絡規模、接入方式轉型等將造成瓶頸。若保持該資源分配方式,網絡建設的CAPEX及OPEX投入極不合理。因此,必須在現網VLAN資源分配方式基礎上進行優化及改進,以最小代價支持更多PON口的接入支持。

此外,FTTB+LAN方式的ONU以及FTTH方式下的配置模式完全不同,由于考慮到用戶接入的即時性以及業務申請/開通的快速性,ONT的配置應直接采用設備出廠默認配置,并使網絡具備VLAN資源靈活配置的功能。

基于上述瓶頸以及FTTH模式下的特殊性,一種改良型VLAN資源分配方式必須統一考慮上述因素,并以平滑過渡、對業務影響最小化為目標。

3.2.1 PON口組

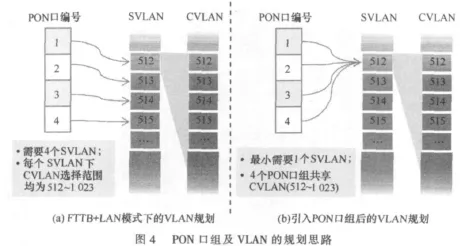

在FTTH模式下,為保持SVLAN的基本格式,將引入PON口組概念,即將原有SVLAN與PON口的對應關系改變為單一SVLAN對應一組PON口。PON口組及VLAN的規劃思路示意如圖4所示。

在圖4(a)中,原有FTTB+LAN方式下為每一個PON口均分配了一個SVLAN(假設接入業務的SVLAN/CVLAN范圍為 512~1 023),根據 CVLAN字節的定義,每個 SVLAN下又有同樣數量(512~1 023)的 CVLAN可供使用,故單PON口下最大接入用戶數為512個,上述4個PON口共可接入用戶數量為2 048個。

在引入PON口組后(圖4(b)),同樣的4個PON口可以組成一個PON口組,而每個PON組只需要使用一個SVLAN(示例中舉例使用 SVLAN 512),而PON組下的每個PON口卻共用512~1 023個CVLAN,將單PON口存在VLAN廣播域擴展到4個PON口下。PON組劃分得越小,可供使用的CVLAN就越大,消耗的SVLAN也越多。因此,FTTB+LAN的VLAN方式可以視為一種PON口組容量為1個PON口的特殊情況。在上述示例中,4個PON口共組情況下,平均單PON口最大可接入用戶為128個。

3.2.2 VLAN字節規劃

回顧一下FTTB+LAN的VLAN結構定義,CVLAN的9~11 bit功能與SVLAN相同位一樣,VLAN資源浪費。因此,如何利用該重復資源,增強VLAN規劃對FTTH以及設備槽位端口等各種情況的支持度是本節討論的重點。

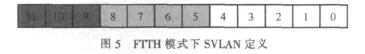

為了最大限度地兼容既有FTTB+LAN的VLAN劃分格式,同時又考慮PON口組的特點,將FTTH模式下的SVLAN規劃定義如下。

其中,SVLAN的字節定義與既有分配規劃方式保持一致,但0~4 bit不再標識單一PON口,而標識PON口組,取消了單PON口與單SVLAN的對應關系,釋放SVLAN的需求,具體如圖5所示。

引入PON口組后,CVLAN資源的共享問題將會成為潛在的瓶頸。因此,為彌補CVLAN的潛在缺失性,取消原CVLAN的9~11 bit定義業務類型的功能,將其12 bit全部用來指定用戶數量,最大接入用戶數量為1 000個。具體定義如圖6所示。

因此,當FTTH接入且單PON口接入用戶數量控制在64戶時,最大PON口組容量約為15個,可節約SVLAN資源15倍,解決了FTTH對PON口的高消耗導致SVLAN資源匱乏的問題。當FTTB接入且單PON口接入用戶數量控制在512戶時,最大PON口組容量為4個,節約SVLAN資源4倍,可提升FTTB+LAN方式的建設密度及規模。

(1)靈活的VLAN配置機制

為支持FTTH業務的開通,僅實現上述VLAN規劃方式仍然不夠。FTTH業務的開通特點主要體現為簡單、高效、方便。因此,如果沿用FTTB+LAN的配置方式,則將大大束縛業務開通流程,主要的瓶頸在于對個性化業務端口的配置、VLAN資源的實時指定等情況。所以,在FTTH業務發展為主的時代,必須改變用戶UNI接口側的VLAN配置機制。

結合設備功能的進一步強大及系統的完善,一種靈活的VLAN配置方式引入C’VLAN,能夠實現用戶側CVLAN及PON系統內用戶實際VLAN信息C’VLAN之間的切換及映射。為方便下面討論的方便,該方式簡稱為S+C’方式,而原VLAN規劃方式為S+C方式。

當用戶業務開通時,面向用戶的ONU設備均以CVLAN進行資源申請。CVLAN的定義與FTTB方式下完全不同,僅需要符合ONU設備端口數量即可,即假設CVLAN以101開始計取,則4端口ONU的CVLAN為101~104,8端口ONU的CVLAN為101~108,以此類推。

CVLAN的字節定義如圖7所示。

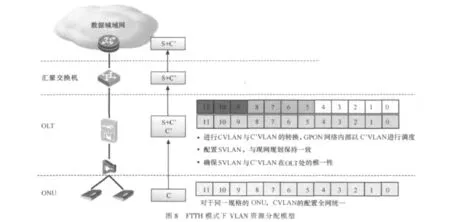

圖8示意了FTTH模式下VLAN資源分配及配置過程,清晰地體現了CVLAN、C’VLAN和SVLAN之間的關系,并展示上述VLAN資源在各個PON系統網元內的分配及調度情況。

首先,ONU以設備出廠CVLAN配置值發起業務連接需求,每條業務的CVLAN、ONU端口號以及ONU設備ID號將成為惟一標識接入業務的特征組。

當業務匯聚至OLT時,OLT網元根據特征組的不同,分配已預規劃的C’VLAN值。C’VLAN值僅適用于PON系統范圍內,向下對用戶不可見;向上對匯聚交換機不可見。同時,OLT根據業務類型標記外標簽SVLAN。在PON網絡中,S+C’的標識必須保證惟一性。

最后,當二層數據包出OLT設備網元后,保留S+C’格式,并上聯至多業務分流交換機。

3.3 多種模式下的VLAN規劃方式

在以FTTH為主要發展方式的背景下,S+C’的VLAN分配方式能夠較好地解決FTTH對PON口消耗的嚴重性,并能支持槽位及端口更密集的設備。但是對于網絡現存以及今后發展存在的FTTB+LAN接入方式,存在多種接入模式混合接入的情況。在該情況下,應充分利用S+C’方式對S+C的良好兼容性,采用全網統一的S+C’分配方式。

對于在網的OLT業務,由于S+C’只不過是S+C’方式的一種特例,原則上PON網絡VLAN分配方式的變更不會造成業務的中斷。

3.4 VLAN資源調整對其他網元的影響

從網絡結構角度,PON系統上聯匯聚交換機,承載有線寬帶業務,最終接入運營商PE及P設備中。從計費、認證角度,各種運營商采用不同的計費及認證方式,并對PPPoE及固定IP方式采用相異化處理。從業務開通角度,前臺受理、資源調度以及網絡管理等均需要用戶ID、密碼等信息。基于上述各種考慮因素,采用S+C’方式的VLAN資源分配方式下,對網絡各種網元的影響評估如下。

(1)對匯聚交換機的影響

由于S+C’方式充分兼容現網S+C方式,因此以SVLAN為主要識別對象的匯聚交換機不應改變VLAN分配方式而發生配置及數據制作上的變化。

(2)對 BRAS 的影響

BRAS主要對家庭用戶 (FTTx)數據進行VLAN終結并識別其中的IP地址。BRAS設備需要讀取VLAN的 24 byte。當改變為S+C’方式后,需要令BRAS對CVLAN的識別范圍擴充至0~4 KB。但并不改變SVLAN以及原有業務已配置的VLAN,故BRAS對現網數據可以保持不變,業務不發生中斷,但需要做部分數據調整,改動較小。

(3)對 SR 的影響

與BRAS類似,SR設備需要對CVLAN的識別擴充至0~4 KB。因此,原有業務將不發生中斷,但SR上需要作適當局數據調整。

(4)對支撐系統的影響

寬帶認證平臺:在平臺支撐新VLAN規劃的情況下,可能涉及業務受理接口的改造以及已受理的業務數據割接。

家庭寬帶受理平臺:可能會涉及VLAN資源管理、家庭寬帶業務受理等功能模塊的改造以及已受理業務數據的割接。

資源調度管理支撐系統:根據FTTH/FTTO的接入需要,開通相關業務支撐及開通功能,系統需要新功能模塊的開發。

4 結束語

本文從VLAN規劃角度,重點分析了采用FTTH/FTTO接入方式下所帶來的變化及影響。為保證業務的暢通及平滑演進,文章提出了一種新型的VLAN規劃方式。該方式以引入C’VLAN及PON口組為主要方式,既解決了FTTH方式下PON口需求激增的瓶頸,又能夠平滑支持FTTB+LAN的業務開通方式,能夠對更密集設備提供長遠的支撐。

由于各運營商的數據寬帶網絡結構存在不小的差異,本文僅以常規網絡的結構及網絡功能進行VLAN規劃方式的研究。

1 Lung B.PON architecture “futureproofs” FTTH.Lightwave,1999,16(10):104~107

2 Glen Kramer,Keiji Tanaka.Advances in optical access network.Optical Society of America,2005

3 Fang Luyuan,Nabil Bitar,Zhang Raymond,et al.The evolution of carrier ethernet services-requirements and deployment case studies.IEEE Communications Magazine,2008(3):69~76

4 Samer Salam,Ali Sajassi.Provider backbone bridging and MPLS_complementary technologies for next-generation carrier ethernet transport.IEEE Communications Magazine,2008(3)