基于二維碼的移動醫療伴侶業務

譚 裴

(中國移動通信集團設計院有限公司安徽分公司 合肥 230041)

1 引言

近年來,物聯網技術迅速發展,得到了政府和業界的廣泛重視,物聯網技術也被列入了“十二五”規劃中[1]。其中的二維碼技術由于使用方便、成本低、可靠性高等優點,得到了廣泛應用。中國移動多年來一直在推廣二維碼技術在用戶中的使用,但受制于手機操作系統和應用場景設計不足,這項技術一直沒能得到充分的推廣,而隨著智能手機終端的普及,二維碼業務應用場景的多樣化趨勢愈發明顯,有著十分廣闊的應用前景。

目前我國人口老齡化呈現加速發展態勢,到2030年,中國65歲以上人口占比將超過日本,成為全球人口老齡化程度最高的國家,到2050年,社會進入深度老齡化階段。因此本文結合現有醫患病人尤其是中老年病人的醫護困難、用藥不及時等問題,提出一種基于二維碼的移動醫療伴侶業務。該業務系統以智能手機為客戶端,通過攝像頭掃描病例或藥品上的二維碼獲取用藥規則,并在客戶端進行識別,終端提供自動定時用藥提醒功能,并在云端記錄用戶的用藥方法和記錄,供醫生診斷時參考;此外用戶也可通過終端進行語音輸入,通過服務器端處理后將客戶端導向可提供最快訪問速度和最高訪問質量的醫療資源網絡地址或在線醫生,提供用戶遠程醫療服務;本系統支持與智能醫療監控設備的實時互聯,并提供緊急提醒功能。該系統使用方便,實用性強,形成的醫療伴侶業務有廣闊的市場空間。

2 關鍵技術

2.1 二維條碼/二維碼

二維條碼/二維碼是通過某種特定的幾何圖形按一定規律利用分布在平面(二維方向)上的黑白相間的圖形記錄數據符號信息;在代碼編制上,巧妙地利用構成計算機內部邏輯基礎的“0”、“1”比特流的概念,使用若干個與二進制相對應的幾何形體表示文字數值信息,通過圖像輸入設備或光電掃描設備自動識讀,以實現信息自動處理,具有條碼技術的一些共性,如每種碼制有其特定的字符集,每個字符占有一定的寬度,具有一定的校驗功能等,同時還具有對不同行的信息自動識別、處理圖形旋轉變化等特點。

手機二維碼是指通過手機作為載體,利用移動通信網絡的通信能力和業務能力,以及龐大的客戶群體,為手機用戶提供二維碼識讀和二維碼被讀兩大類業務應用。受到手機終端CPU處理器能力、液晶顯示屏幕大小和分辨率以及手機攝像頭聚焦性能的限制,手機二維碼在傳統二維碼基礎上,進行了碼型放大和信息量減少[2],主要的手機二維碼包括QR(快速反應)碼、GM碼、DM碼、GM-U碼、漢信碼等。

二維碼與一維條形碼相比有著明顯的優勢,歸納為以下幾個方面:數據容量更大、可容納多種形式的信息,碼字相對尺寸小,具有抗損毀能力,因此得到了廣泛的應用。

2.2 QR碼

本系統中采用的二維碼為QR碼,是矩陣式二維條碼的一種,源自發明者希望 QR碼能讓其內容快速被解碼。

由于對QR碼不再使用線性掃描的方式,而是使用紅外光增強的攝像頭工作,直接對鏡頭拍攝到的圖像中的QR碼圖像進行軟件識別,所以對反射角度的要求降低。二維碼掃描器甚至能對液晶屏幕上顯示的條碼進行“掃描”,所以可以直接掃描手機等屏幕上顯示的條碼。

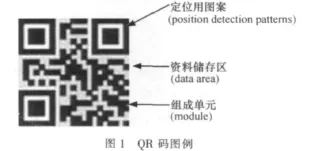

QR碼呈正方形,只有黑白兩色。在4個角落的其中3個,印有較小、像“回”字的的正方圖案,這 3個是幫助解碼軟件定位的圖案,使用者不需要對準,無論以任何角度掃描,資料都可正確被讀取。QR碼最常見于日本,且是目前日本最流行的二維空間條碼。QR碼能比普通條碼儲存更多資料,其具體樣例如圖1所示[3,4]。

2.3 自動語音識別技術

自動語音識別(automatic speech recognition,ASR)目標是將人類語音中的內容轉換為計算機可讀的輸入(如相關字符序列),還包括將文本信息轉化為語音進行輸出[5]。

在現代通信系統中,智能語音接口正在把電話機從一個單純的服務工具變為一個服務的“提供者”和生活“伙伴”;使用電話與通信網絡,人們可以通過語音命令,方便地從遠端的數據庫系統中查詢與提取有關的信息,而鍵盤已經成為移動平臺的一個很大的障礙,尤其對于中高齡使用人群,因此語音識別正逐步成為信息技術中人機接口的關鍵技術,語音識別技術與語音合成技術結合使人們能夠甩掉鍵盤,通過語音命令進行操作。語音技術的應用已經成為一個具有競爭性的新興高技術產業。

3 技術方案

3.1 業務系統結構

本系統主要為C/S架構,使用帶攝像頭的智能手機作為客戶端,用于對二維碼的識別,并連接移動通信網和移動互聯網,服務器端為PC機并配置相應存儲,整體結構如圖2所示。

由圖2可知,本業務系統主要包含4個功能模塊,各模塊介紹如下。

(1)醫療伴侶智能終端(medical-mate smart terminal,MST)

系統客戶端,通過智能終端上的攝像頭或紅外傳感器讀取二維碼信息并通過專門軟件進行識別,提供多種應用功能。此外,用戶可通過終端訪問移動通信網和互聯網進行信息交互,并提供與醫療監護設備的無線互聯接口。

(2)內容分發網絡(content delivery network,CDN)

通過在網絡各處放置節點服務器所構成的在現有互聯網基礎之上的一層智能虛擬網絡,CDN系統能夠實時地根據網絡流量和各節點的連接、負載狀況以及到用戶的距離和響應時間等綜合信息,將用戶的請求重新導向到離用戶最近的服務節點上,這樣使得用戶可就近取得所需內容,解決 Internet網絡擁擠的狀況,提高用戶訪問網站的響應速度。

(3)內容服務云平臺(content service cloudy platform,CCSP)

由于病人狀態記錄的數據存儲量大,需要建立一套海量內容存儲和檢索系統。為此基于廉價普通硬件,構建巨大的服務器集群存放多媒體內容,CCSP基于分布式文件系統和分布式數據庫,提供海量的數據存儲能力,并提供隨時隨地的存儲容量擴展能力,可以有效應對業務量帶來的存儲壓力。

(4)內容管理工具(content management tool,CMT)

使用二維碼的生成和管理工具,用戶可按照相應的二維碼標準生成二維碼條碼,并可通過該工具管理其后臺上存儲的病人醫療信息內容,提供增加、刪除、修改等功能。

3.2 系統實現方案

系統實現方案為:用戶通過手機識別病歷上的二維碼之后,可提取出其中的用藥規則信息,并進行記錄,在用藥時間點上自動觸發用藥提醒,提示用戶需要用藥并給出用藥具體內容提醒;其次,用戶可以通過客戶端訪問醫療智能護理云平臺,通過語音輸入其目前的癥狀后,連接移動互聯網獲取其相應的醫護方案或進行遠程醫療;最后,該客戶端提供無線接口與實時監控醫療設備進行通信,可設定一定的智能監控規則,如發現病人狀況異常,則立即觸發短信通知到病人家屬手機上,進行緊急報警提示。

以用藥智能提醒為例,該功能具體實現方案如下。

·當用戶有使用需求時,首先啟動客戶端上的二維碼應用軟件;通過客戶端掃描用戶病歷上的二維碼圖案,該二維碼中應存儲用藥具體說明及用藥時間點等信息,此外用戶也可通過CMT自行生成。

·病人使用客戶端端攝像頭拍攝二維碼圖案,拍攝完成后客戶端軟件調用二維碼解碼算法對圖案信息進行識別,若成功,轉下一步;若失敗,告知用戶重試。

·對二維碼信息進行解析,獲取相應的信息字符串。

·對獲取信息進行合法性驗證,如合法,則進入下一步;若不合法,則告知用戶驗證失敗,該二維碼不合法。

·從信息字符串中抽取用藥信息存儲于客戶端,進行每天定時提醒,并記錄該用藥方案和病人手機信息到云平臺處。

·客戶端軟件轉到后臺運行,到相應的用藥時間點即進行語音提示,提醒用戶進行用藥并確認,確認信息將記錄到云平臺處,對用戶的用藥信息進行記錄。

·用戶確認用藥后客戶端自動發送用藥確認信息到用戶家屬處,如用戶長時間未確認,將發送提示信息到用戶家屬處進行提醒。

·用戶的用藥方案和用藥具體信息均在云平臺處存儲,在需要醫生具體查看時可隨時調出,便于醫生對用戶病情和醫療過程有詳細的了解,作出準確的診斷。

4 業務應用場景

本業務基于二維碼的智能醫療提醒系統,可有效應用于病人尤其是中老年病人的用藥提醒和實時醫護中,有較廣闊的應用空間。

本業務尤其適用于中老年病人的自動醫護工作。中老年病人由于記憶力衰退等原因,往往忘記服藥或用藥不及時,引起病情沒有得到及時醫治甚至惡化,而本系統通過實時的用藥提醒和監護,并對其用藥方案和全過程進行記錄,保證中老年人及時合理用藥和正確醫治。另外,本業務提供智能語音功能,解決中老年人的視力缺陷問題,便于用戶及時接收相關信息;最后客戶端提供與實時監護設備的無線通信接口,通過一定的規則設定可及時向用戶家屬提供緊急提示。

此場景下本系統的優點在于:首先,提高了對病人的用藥監控和護理,保證醫治的連貫性和療效;其次,節省了人工看護的成本投入,病人家屬可以通過本業務對老人的用藥和當前狀態進行遠程監控,可節約一定的人工醫護成本,并實現了家屬在工作的同時對病人病情進行實時關注;另外,本業務系統提供智能語音搜索功能,病人可根據自己的自身情況進行實時的語音查詢,獲取最新的醫療信息,也可以此獲取遠程醫療服務。最后,本系統完全記錄病人用藥全流程,為醫生對病人進行有效診斷提供了有力的數據支撐。

5 結束語

本文研究并設計了一種基于二維碼的醫療伴侶業務,通過C/S架構,以二維碼為基礎技術,以智能手機等設備為客戶端,提供用藥提醒、醫療信息語音查詢、實時監護等功能;并對其應用場景進行了描述。該業務融合了二維碼技術、物聯網技術、CDN技術和云計算技術,與百姓生活結合緊密,有較好的市場應用前景。

1 Conti J P.The Internet of things.Communications Engineer,2006,4(6):20~25

2 沈朝陽.手機二維碼業務分析和建議.移動通信,2008(3):137~140

3 于弼君,譚裴.基于二維碼的網絡流媒體播放系統設計與實現.電信工程技術與標準化,2011(2):57~60

4 梁鵬.手機二維碼業務研究.電信科學,2006(12):36~39

5 Riccardi G,Hakkani T D.Active learning:theory and applications to automatic speech recognition.IEEE Transactions on Speech and Audio Processing,2005,13(4):504~511