兼容并蓄為我所用

2011-08-02 05:49:00于顯達

小說林 2011年1期

■于顯達

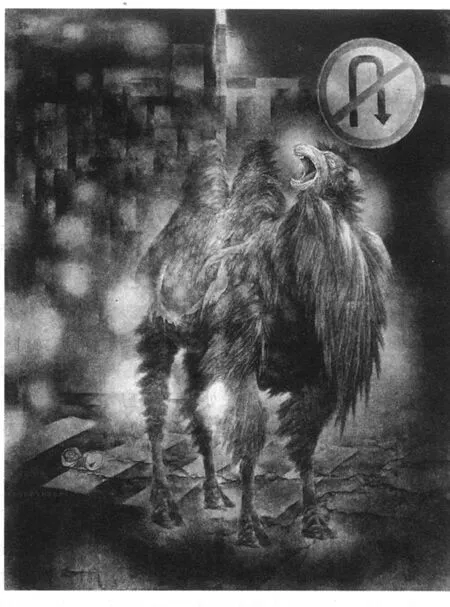

張海東是一位性格內向,不善言辭,思想深刻,并對藝術極具敏銳感覺的人。他的作品給人一種既熟悉又陌生的感覺:說熟悉,是因為這些作品有著我們民族繪畫的重寫意、重境界的東方神韻,并且從藝術形式上也符合工筆畫的一些基本特征;說陌生,是因為這些作品的形象、語言、技法,乃至創作過程都和我們以往見到的工筆畫產生了很大的差異,出現了形式主義美學所說的“陌生化”的特征。如果拿這些作品和所反映的生活相比較又有了一定的“假定性”,也就是產生了與反映對象的非同一性。假若再用創作方法,或藝術流派來衡量,很難把他的作品歸結到哪種創作方法或藝術流派里面去,但細讀他的作品又確實是從對當代生活的感悟、感受中來,也具有相當強的浪漫氣息,當然也會從中發現印象主義、立體主義、象征主義的影子。為什么會出現這些變化?他在一篇短文中透露了些許消息:“傳統文化是一種精神,一片土壤,中國既然有五千年的傳統文化的根基,自然有許多精華所在,對此我們不但要繼承,還應不斷地挖掘和拓展,植根于傳統文化這片精神土壤,同時不斷地吸收西方現代藝術新觀念,就像魯迅先生所說的‘拿來主義’,既然是好的東西為何不拿來為我所用呢?這樣我們所說的‘民族的’才更具有持久的生命力,讓傳統文化煥發出現代光彩。”“藝術的生命在于創造,在于不斷地挖掘新東西,創造新語言。我覺得畫家把自己的想法、個性語言在畫面上表現出來是最重要的,根本不必刻意強調自己歸屬什么流派。”從以上文字中我們可以看出,他的繪畫一方面植根傳統,同時借鑒外來藝術;另一方面用個性語言表現自己的感受與藝術理想。

猜你喜歡

湖北教育·綜合資訊(2022年4期)2022-05-06 22:54:06

金橋(2022年2期)2022-03-02 05:42:50

文苑(2020年4期)2020-05-30 12:35:30

小天使·一年級語數英綜合(2018年9期)2018-10-16 06:30:16

讀者·校園版(2018年13期)2018-06-19 06:20:12

小學生作文(中高年級適用)(2018年3期)2018-04-18 01:24:47

華北電力大學學報(社會科學版)(2016年4期)2016-12-01 03:59:30

Coco薇(2016年2期)2016-03-22 16:58:59

讀者(2016年7期)2016-03-11 12:14:36

少兒科學周刊·少年版(2015年4期)2015-07-07 21:11:17