四川達州市苧麻種植開發典型調研

李 蓉,梁 月

(水利部水土保持植物開發管理中心,北京 100038)

坡耕地為長江泥沙的重要來源地。坡耕地極易產生水土流失,致使土地生產力嚴重衰退,生態環境急劇惡化,給國民經濟和人民生產生活造成巨大危害。南方地區坡耕地共約1.6億畝,占全國50%左右,其中四川省坡耕地0.4億畝,占南方地區的25%。目前,南方坡耕地的治理主要采取 “坡改梯”這種工程措施,每畝投入至少需要1000~3000元[1],在有限的時間內國家財力無法全部解決,從而限制了坡耕地治理的步伐。苧麻在南方坡耕地種植已有悠久的歷史,由于其枝繁葉茂、根系發達,水土保持效果顯著,同時還是一種可用于開發麻紡織品的優良經濟植物。水利部水土保持植物開發管理中心在南方一些地區的調查結果表明,每種植1畝苧麻,可使國家節約 “坡改梯”投資2000元,減少入江河泥沙量3000kg。因此南方坡耕地種植苧麻是一項費省效宏、生態經濟效益并存,而且又符合現階段國力的有效措施,推廣前景十分廣闊。

但是近年來,以苧麻纖維開發產品為主的苧麻市場十分疲軟,原麻收購價格持續走低,苧麻種植面積呈下滑趨勢,南方坡耕地出現新的水土流失。為此,2009年10月19~23日,水利部水土保持植物開發管理中心一行,在四川大學輕紡學院、四川省水土保持局、達州市水保辦、大竹縣水利局、大竹縣水保局、大竹縣經委、達縣水利局、達縣水保局、達縣經委等有關人員的陪同下,對四川達州市苧麻種植開發情況進行了典型調研和座談,取得了一些重要成果。

1 苧麻種植開發基本情況

1.1 苧麻水土保持效果的調查

據位于大竹縣烏木灘水保觀測點和遂寧水土保持站的試驗資料,種植苧麻的第1年,5°的坡耕地,土壤流失量由中度降為微度,連降2級,每年土壤侵蝕量由4095t/km2降為 210 t/km2(下降 95%),達到允許流失量 (小于或等于500)范圍;從第2年起,年土壤侵蝕量接近于零。15°的坡耕地,種植苧麻的第1年,土壤流失量由極強度降為輕度,連降3級,每年土壤侵蝕量由11040t/km2降為 725.4t/km2,下降93.4%;從第2年開始,每年土壤侵蝕量降到6t以下。25°的坡耕地,種植苧麻的第1年,土壤流失量由劇烈降為強度,連降3級,每年土壤侵蝕量由 19725t/km2降為 5529t/km2,下降72%;從第 2年開始,每年土壤侵蝕量達到20t/km2以下[2]。與種植其他農作物相比,坡耕地種植苧麻的水土保持作用十分明顯。

1.2 苧麻種植情況調查

調研組先對大竹縣的苧麻種植開發情況進行了調研。大竹縣位于四川省東部,達州市南部,與重慶相鄰,因 “竹多竹大”而得名。苧麻是大竹縣的傳統優勢特產,有3000多年種植加工歷史,栽培技術較高,群眾植麻經驗先進,生態條件適宜,資源豐富。苧麻科技優勢明顯,70年代建立起的大竹縣苧麻技術推廣站,是全國縣級唯一專門從事苧麻科研、試驗、示范及技術推廣的機構。并且苧麻推廣體系健全,50個鄉鎮分別有2~3名具有專業技術學歷的技術推廣人員,長期堅持在苧麻生產第一線從事苧麻科技推廣工作,為優質苧麻基地建設提供了科學的技術保障。全縣現有苧麻面積28萬畝,優質率93%以上,占坡耕地面積的61.5%,占四川種植面積的55%,占全國苧麻種植面積的20%,年產原麻3.99萬t,占四川苧麻總產量的55%,占全國總產量的17.9%。大竹苧麻以其面積大、質量好 (平均單纖支數在1800支左右)、產量高而聞名于世,其原麻交易量和價格的變動直接影響全國乃至世界苧麻行業,占有舉足輕重的地位。大竹縣也先后被國家、部委、省授予 “全國苧麻生產基地縣”、“中國苧麻之鄉”、“全國苧麻標準化示范基地”、四川省 “第一批優質苧麻生產基地”等榮譽稱號。

隨后調研組調研了達縣苧麻種植開發現狀。達縣位于四川盆地東北部,耕地面積111.4萬畝,其中坡耕地63.2萬畝,苧麻作為達縣的第一大特色經濟作物,已有上千年的種植歷史,近年來,達縣大力發展苧麻種植業,針對達縣實際,一是合理布局,標準化生產,積極發展優勢基地。達縣已于2005年制定并頒布實施了苧麻生產標準,目前已建成5萬畝標準化生產示范基地。二是大力加強苧麻品種改良,達州市苧麻科學研究所已育成了川苧四號、川苧七號、川苧八號、川苧九號等多個優良品種,纖維支數均達到1800mm/mg以上,平均畝產超過200kg,優質苧麻面積達到18.15萬畝,優質率88.5%以上,成為全國苧麻優質率最高,原麻質量最好的基地縣。今年全縣種植優質苧麻20萬畝,年產原麻近3萬t,其種植面積和產量多年來一直占達州的40%,四川省的30%,全國的10%左右。被四川省農業廳命名為 “四川省優質苧麻基地縣”,被農業部授予 “中國苧麻之都”的稱號。

1.3 苧麻紡織加工企業現狀調查

1.3.1 大竹縣苧麻紡織加工企業現狀。

大竹被稱為苧麻之鄉,原因有三,一是苧麻種植面積大。二是苧麻品質好。三是加工企業多。多時有50家,在2003年,全部改制為私營企業,2005年經統計有17家,2006年因國家排放標準的要求,大竹具有脫膠工藝的9家企業只留下金橋一家,其他全部關閉。脫膠這個前段工序的停產,勢必使其后的苧麻生產程序受阻,目前登記注冊的有7家,正常生產的只有一家,大竹縣城內 (竹陽鎮)有3家:玉竹麻業有限公司、金橋麻業有限責任公司、開源苧麻紡織有限公司。其他4家在鄉鎮,其中城北紡織公司在竹北,是一家脫膠廠,只生產精干麻,目前正在進行技術改造。雙江麻業公司只生產麻條。昌興實業公司只紡紗。月華麻紡廠做麻條和精干麻。

我們對大竹縣城內的3家苧麻紡織加工企業進行了詳細調研,調查項目包括企業基本情況(有企業體制、注冊資本、品牌商標等);基地發展建設情況;原料收購及價格;企業生產經營規模 (主要產品、年產量 (產值)、年生產能力、年苧麻消耗量、年收入、稅收及市場銷售情況等);人員情況 (員工、技術、管理人員人數及收入);固定資產 (資產總額,現有土地面積及廠房面積,設備及生產線數量、用途、購置年限、投入、存在問題等);污水處理 (方式、設備、處理量、投入資金);企業優勢 (地理、技術等方面);制約企業發展的因素等。

(1)四川玉竹麻業有限公司

1982年建廠,原國企四川二麻廠,企業體制為獨資,注冊資本880萬元,在石河、清河、雙拱,有基地共一萬二千畝。產品有精干麻、麻條、苧麻紗、苧麻竹纖維混紡紗、苧麻襪子。年生產能力,麻條 600t,苧麻紗 1000t;脫膠能力,3000t精干麻。年苧麻消耗量5000~6000t原麻。因生產周轉資金不夠,目前只運轉了60%~70%,年收入6000萬元,稅收200~300萬元。生產的麻條和苧麻紗可以達到國內甚至世界一流。產品銷往日本、歐洲 (英國)、韓國、湖北、湖南 (洞庭毛紡廠等),供不應求。

固定資產3700萬,其中設備1700萬。現有土地面積30畝,廠房面積27畝。有脫膠、污水處理、紡紗等全套設備,并且對設備進行了改造和創新,2007年投入860萬建污水處理廠,日處理3500t,污水廠每天支出3000~5000元。

企業優勢:依托大竹縣優質的苧麻品種,通過工藝創新和嚴把質量關,生產出全國乃至世界一流的優質麻條和苧麻紗。

制約企業發展的因素:因為收購價太低,農民不愿意交麻,原料收購受到影響。其次是缺人才、缺資金、交通不便利、信息不靈等限制了企業進一步的拓展。

(2)大竹縣金橋麻業有限責任公司

2009年7 月底停產。1987年建廠,原國企四川一麻廠,2003年改制,現企業體制為股份制,注冊資本2000萬元,基地6萬畝。產品有精干麻、苧麻紗、混紡紗 (亞麻、棉)、坯布、提花布、彈力布、服裝有T恤、襯衣等。停產前年生產能力3000t精干麻;長紡1300t,短紡1800t;織布,1500萬m;服裝20萬件。2008年產值1.1億元,稅收400萬元。

固定資產1.7億元,貸款4000多萬元。現有土地面積157畝,廠房面積5萬m2。有脫膠及污水處理、紡紗、混紡、織布、印染、服裝、機電水電等7個分廠。長紡1.1萬錠、短紡1.1萬錠;織布機400臺,其中121臺劍桿織機,為2000年購置,服裝設備也為2000年購置。2005年購進污水處理設備,投入700~800萬元,日處理1000t。新廠建廠后計劃日處理1.2萬t。

企業優勢:產業鏈完整,從脫膠—麻紡—織布—印染—服裝。其次,大竹苧麻品種的優良品質,使得企業在前兩道工序上即麻條和苧麻紗上占優勢。

制約企業發展的因素:受金融危機影響市場不景氣。

(3)大竹縣開源苧麻紡織有限公司

已于2004年停產,原國企四川三麻廠,現企業體制為股份制,注冊資本300萬元,停產前,產品有精干麻、麻條、苧麻紗。年產值3800萬元,稅收200萬元,產品出口日本、韓國及國內一些地區。固定資產2800萬元。現有土地面積20多畝,設備購置時間較早,沒有污水處理設備。

1.3.2 達縣苧麻紡織加工企業現狀。

多時有30多家,目前登記注冊的苧麻企業有3家,一家為南國印染公司,對苧麻印染在試驗階段;一家被重慶東方紡織收購為棉紡企業;一家是智鵬麻業有限公司,于2008年7月停產。我們對其進行了詳細調研,調查項目同上。

智鵬麻業有限公司

1983年建廠,前身為達縣智鵬苧麻紡織廠(縣屬苧麻紡織企業),于2000年11月整體收購“達得苧麻紡織有限公司”而注冊,2006年6月更名為四川智鵬麻業有限公司,企業體制為獨資,注冊資本5198萬元。在達縣河市、渡市、金埡等有10萬余畝基地,停產前主要產品:純苧麻布、純苧麻竹節布、苧麻棉交織及混紡布,苧麻粘膠織布,純苧麻紗線、苧麻棉混紡紗線,苧麻精干麻,麻條和純苧麻開松麻等。年產苧麻布800萬m,純苧麻、麻棉混紡紗3000t,麻條2100t,優質精干麻8000t。年產值1.5億元,稅收270萬元。產品銷往江浙一帶,1/3出口韓國、日本。

固定資產1.3億元,現有土地面積71畝,廠房面積50畝。有脫膠、梳一、梳二、紡紗、織布、整理6個生產車間和質量檢測中心,苧麻長紡11000錠,氣流紡800頭,劍桿織機208臺。設備多是1997、1998年后購置,少部分為2001年、2004年,甚至是2006年新添的。2007年,投入2300萬,建污水處理廠,日處理量6000t。

企業優勢:產業鏈比較完整,從脫膠—麻紡—織布。

制約企業發展的因素:停產原因一是受金融危機影響,苧麻紡織行情疲軟,出口受阻。二是生產成本太高:污水處理費用30萬元/月,社保費用太高,電價提高等。三是庫存產品多,流動資金不足。

2 存在問題及分析評價

2.1 現狀

目前苧麻產業的發展遇到了前所未有的困難,大量苧麻加工企業相繼倒閉、停產或轉產,據我們調查,大竹縣苧麻加工企業從最多時的50多家減少到目前登記注冊的7家,而正常生產的現在只有一家企業,達縣也從30多家減少到目前登記注冊的3家,如前所述,全縣現在已沒有正常生產的苧麻加工企業。苧麻產業走入低谷,產業數量和規模不斷的萎縮,使得苧麻原料需求量驟減,進而造成麻價下跌,苧麻原料收購價最高時達20元/kg,前幾年最低價格曾降至4~5元/kg,四川省一些地區采取保護措施,2007年原麻收購價格穩定在8元/kg,據我們調查,今年最低收購價跌到 2元/kg,是歷史最低,農民基本沒有收益,嚴重影響了麻農的種植積極性,因此種植中基本不做田間管理,并且將原麻收回后大量積壓在家等待價格回升,有的麻農家中積壓的原麻已經有3~4年,許多村民紛紛表示要將苧麻地翻耕改種糧食。整個達州市苧麻種植面積減少近10萬畝。坡耕地苧麻種植面積的減少,減少的不僅是農民的收入,還減少了水土保持面積,增加了進入江河湖庫的泥沙量。南方許多苧麻種植區坡耕地出現了新的水土流失,土地肥力極速下降,“水污”的問題解決了,接踵而來的是 “水混”的問題。

2.2 存在問題

2.2.1 落后的脫膠技術。

脫膠是苧麻紡織的重點,提高苧麻纖維可紡性和染色效果的關鍵在于脫膠質量。國內絕大多數的企業,長期以來采用的化學脫膠工藝,脫膠成本和能耗均高,對苧麻纖維損傷大,纖維散亂,成紗率低。而且污染嚴重,給周邊環境造成了較大的影響。每生產1t精干麻產生300t污水,污水處理難度大、費用高,精干麻需500元/t左右的投入,一些小企業沒有投資能力配套完善的污水處理設施,而有一定規模的企業又多數是上世紀80年代及其以前興建的企業,其污水處理設施建于2000年之前,技術落后,設施陳舊,很難滿足污染治理達標要求。在國家嚴格的節能減排政策的限制下,很多加工企業因不能滿足污染治理的達標要求而處于停工或半停工狀態。苧麻生產的污染困局突破不了,整個四川苧麻紡織企業有可能面臨全部關停的危險。

2.2.2 過于陳舊的紡織機械設備。

省內有些企業的設備甚至還是上世紀五、六十年代的產品,而高檔的紡織設備由于要依賴進口,價格過高,不少中小企業難以承受,導致這一行業整體設備更新緩慢。紡織加工水平低、產品技術含量偏低。

2.2.3 缺乏品牌意識,自主創新能力差。

由于加工技術落后,工藝水平低,導致產品類型單一,結構雷同,紡織企業生產的純紡類純苧麻紗基本上是24公支、36公支兩個品種,48公支以上的品種很少批量生產;生產混紡類苧麻棉混紡紗主要是11英支、21英支混紡紗,30英支苧麻棉混紡紗能批量生產,但數量不多。產品多為初加工,即精干麻、麻條、麻紗、胚布等初級產品,深加工產品少,中高檔產品少,產品附加值低,難以向高檔次、高附加值方向發展,生產效益不顯著,品牌效益不好,企業市場競爭力不強。苧麻產業優勢仍停留在資源優勢上,有待加速轉化與提升。

3 建議

我們建議,盡快將苧麻產業的振興提到議事日程,當務之急是要著力解決苧麻產業發展的制約因素,通過產業發展拉動資源建設,讓企業開發苧麻資源獲得利潤,讓農民通過資源建設獲得原料收入,讓國家得到生態和社會效益,從而形成以加工促種植,以種植保加工,生態、經濟和社會同步協調發展的良好格局,以挽救困境中的苧麻民族產業,同時促進坡耕地水土流失治理步伐,還江河以清澈。

(1)在初加工方面進行聯合攻關和突破

加大科技攻關力度,通過聯合攻關,突破制約苧麻初加工的技術瓶頸。首先在剝制上,圍繞提高原麻內在品質和外觀品質改善每道工序,創新剝麻思路,研發出價格更低廉、技術更實用的苧麻打剝機。改手工刮麻為機器刮麻,以減輕勞動強度,提高刮麻效率。提升苧麻種植經濟效益,切實增加農民收入。在脫膠上,改能耗高、損傷纖維、影響品質、污染環境的常規化學脫膠工藝為能耗低、精干麻高、無環境污染的脫膠新工藝。

(2)推進苧麻精深加工,延伸產業鏈

苧麻初加工僅為第一步,而更重要的是要發展深加工、精加工,在精深加工上,主要應增加科技含量,提高深加工的創新能力,用生物酶等變性處理,進行脫膠精練,克服苧麻紡織品易皺、刺癢、染色難等不足,促使苧麻高支紗紡織技術水平和紡織面料的后整理工藝水平不斷提高。開發多領域多用途特色新產品,顯著提高產品的附加值,加長和完善苧麻產業鏈,通過新產品的開發帶動苧麻產業的振興和可持續發展。

(3)提高苧麻綜合利用率

重視開發利用苧麻副產物,研發一系列高附加值苧麻副產物精深加工產品,將會形成苧麻產業鏈新的增長點,同時實行以工補農,當原麻價格出現波動時,綜合利用的收入可以彌補部分因價格下滑的損失,降低植麻的市場風險,穩定植麻的經濟效益,拓寬了苧麻產業的發展領域。

(4)建議國家加大對苧麻行業扶持力度

制定種植發展苧麻的保護政策。建議國家安排專項水土保持資金對成片種植苧麻的農戶按治理面積給予補助,或參照退耕還林 (草)的補助政策方式對種植苧麻的農民給予一定補助。并研究制定原麻銷售價格的最低保護價,當原麻銷售價格降到最低保護價時,由政府安排財政資金對種植苧麻的農民給予補足。

制定鞏固發展苧麻加工企業激勵政策。一是財政扶持。建議國家無償扶持苧麻加工企業的污水治理項目,按地區進行統盤規劃,促成當地各方聯合建設統一的污水處理廠,集中進行污水處理,降低成本,形成有規模的產業集群。二是稅收扶持。國家應制定有關扶持發展苧麻加工企業的稅收減免政策。三是貸款扶持。國家財政應拿出一部分錢來,采取全部或部分貼息貸款扶持政策,鼓勵和支持企業積極引進先進設備和加工工藝技術,改變苧麻加工企業設備老化和印染技術等方面的突出問題[3]。

強化科技支撐。國家安排專項科研經費,選擇有條件的苧麻加工企業與大專院校和科研單位聯合起來,開發新產品,解決麻紡產品質量不高、技術含量低、品牌效益不好的問題,增加企業的市場競爭力。

國家環境保護局、水利部有關部門之間還應進行統一協調。從水污染、水土流失兩個方面綜合考慮,就我國南方麻區苧麻的種植開發提出指導性建議,從而實現既能治理水污染和水土流失,同時振興中國苧麻民族產業的目的。

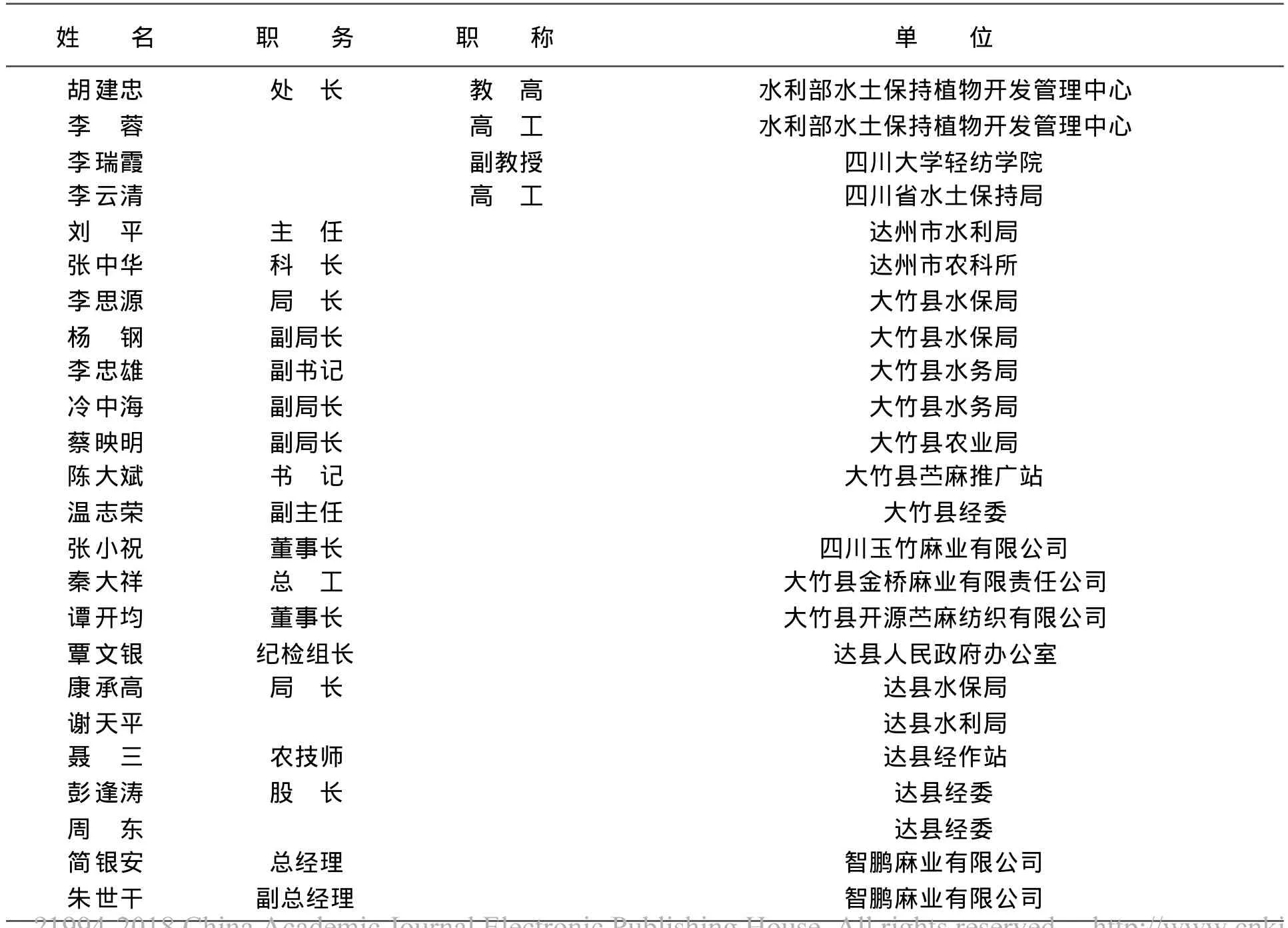

附:四川達州市苧麻種植開發調研有關人員

[1] 李蓉,土小寧.以苧麻資源開發為突破口加速南方坡耕地水土流失治理[J].國際沙棘研究與開發,2010,8(1):21-26.

[2] 卿太明.四川苧麻的開發利用現狀與發展建議[J].中國水土保持,2008,2:41-42.

[3] 李蓉,程炳文,夏靜芳.發展苧麻產業推動南方坡耕地水土流失治理 [J].國際沙棘研究與開發,2008,6(3):36-39.