數(shù)字家庭系統(tǒng)中信源編解碼標(biāo)準(zhǔn)的選擇

高 文,黃鐵軍

(北京大學(xué) 數(shù)字視頻編解碼技術(shù)國家工程實(shí)驗(yàn)室,北京 100871)

責(zé)任編輯:許 盈

0 引言

從1952年貝爾實(shí)驗(yàn)室Cutler等人進(jìn)行DPCM(Dif?ferential Pulse Code Modulation)技術(shù)的研究算起,視頻壓縮編碼技術(shù)經(jīng)歷了50余年的發(fā)展。在這一過程中,逐漸形成了變換編碼、預(yù)測編碼、熵編碼3類經(jīng)典技術(shù),分別用于去除視頻信號的空域冗余、時(shí)域冗余及統(tǒng)計(jì)冗余。基于這些經(jīng)典技術(shù),逐漸形成了以塊為單元的預(yù)測加變換的混合編碼框架(Block-based Hybrid Coding Framework)[1]。到目前為止,已知的所有視頻編碼標(biāo)準(zhǔn)都基于這一框架,包括ITU-T的H.261/2/3/4視頻編碼建議[2-4]、ISO/IEC的MPEG-1/2/4視頻編碼標(biāo)準(zhǔn)[5]以及我國2006年頒布的《信息技術(shù)先進(jìn)音視頻編碼第二部分 視頻》國家標(biāo)準(zhǔn)(國標(biāo)號GB/T 20090.2—2006,通常簡稱為AVS視頻編碼標(biāo)準(zhǔn))[6]。這些標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展的基本規(guī)律是,以更高的計(jì)算復(fù)雜性換取編碼效率的提升。如果更細(xì)致地考察每個(gè)標(biāo)準(zhǔn)中的技術(shù)模塊,這個(gè)規(guī)律可以更具體地表述為:在混合編碼框架下對其中的每個(gè)基本技術(shù)組成部分用更復(fù)雜的方法獲得編碼效率的提升。

上述視頻標(biāo)準(zhǔn)中,1994年完成的MPEG-2(即ISO/IEC 13818-2)[7]是得到廣泛應(yīng)用的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn),我國于2000年將其等同采用為國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 20090.2。2003年完成的MPEG-4 AVC(ISO/IEC 14496-10,等同于ITU-T H.264)[8]在已經(jīng)頒布的視頻編碼國際標(biāo)準(zhǔn)中最新。

由于MPEG國際標(biāo)準(zhǔn)的專利被國外一家專利管理公司所控制,其授權(quán)政策和高昂的專利費(fèi)多年來受到國內(nèi)設(shè)備生產(chǎn)商和國內(nèi)外運(yùn)營商的指責(zé)。為了使數(shù)字音視頻產(chǎn)業(yè)及其應(yīng)用能夠發(fā)展得更健康,我國從2002年開始以數(shù)字音視頻編解碼技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)工作組的形式組織制定新的國家標(biāo)準(zhǔn),其中視頻部分于2003年底起草完成,2006年初頒布,2009年成為國際電信聯(lián)盟(ITU)網(wǎng)絡(luò)電視(IPTV)標(biāo)準(zhǔn)中可選的三大視頻編碼標(biāo)準(zhǔn)之一,2011年被指定為我國地面數(shù)字電視接收機(jī)和接收器(機(jī)頂盒)的唯一必備視頻標(biāo)準(zhǔn)。

本文的目的是對上述這些標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比較,并系統(tǒng)報(bào)告各方測試情況(以下部分內(nèi)容引自“數(shù)字音視頻編解碼技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)工作組”官方報(bào)告),供應(yīng)用開發(fā)和標(biāo)準(zhǔn)選擇參考。

1 AVS與MPEG技術(shù)對比

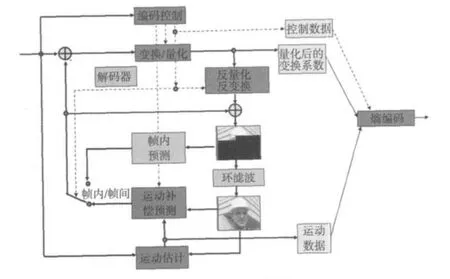

AVS視頻與AVC標(biāo)準(zhǔn)都采用混合編碼框架(見圖1),包括變換、量化、熵編碼、幀內(nèi)預(yù)測、幀間預(yù)測、環(huán)路濾波等技術(shù)模塊,而MPEG-2視頻標(biāo)準(zhǔn)不包括其中的幀內(nèi)預(yù)測和環(huán)路濾波模塊。

圖1 典型視頻編碼框架

1.1 AVS視頻的技術(shù)特點(diǎn)

AVS視頻當(dāng)中具有特征性的核心技術(shù)包括:8×8整數(shù)變換、量化、幀內(nèi)預(yù)測、1/4精度像素插值、特殊的幀間預(yù)測運(yùn)動補(bǔ)償、二維熵編碼、去塊效應(yīng)環(huán)內(nèi)濾波等[9-11]。

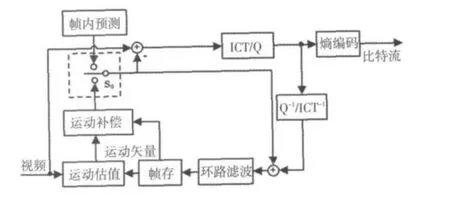

圖2描述了AVS視頻編碼過程。AVS視頻標(biāo)準(zhǔn)定義了I幀、P幀和B幀3種不同類型的圖像,I幀中的宏塊只進(jìn)行幀內(nèi)預(yù)測,P幀和B幀的宏塊則需要進(jìn)行幀內(nèi)預(yù)測或幀間預(yù)測。圖2中的S0是預(yù)測模式的選擇開關(guān)。預(yù)測殘差進(jìn)行8×8整數(shù)變換(ICT)和量化,只需要加減法和移位操作,用16位精度即可完成。然后對量化系數(shù)進(jìn)行zig-zag掃描(隔行編碼塊使用另一種掃描方式),得到一維排列的量化系數(shù),最后對量化系數(shù)進(jìn)行熵編碼。

圖2 AVS視頻編碼器框圖

1)變換、量化

AVS的8×8變換與量化可以在16位處理器上無失真地實(shí)現(xiàn),從而克服了MPEG-4 AVC/H.264之前所有視頻壓縮編碼國際標(biāo)準(zhǔn)中采用的8×8 DCT變換存在失真的固有問題。而MPEG-4 AVC/H.264所采用的4×4整數(shù)變換,在高分辨力視頻圖像上的去相關(guān)性能不及8×8的變換有效。AVS采用了64級量化,可以完全適應(yīng)不同的應(yīng)用和業(yè)務(wù)對碼率和質(zhì)量的要求。在解決了16位實(shí)現(xiàn)的問題后,目前AVS所采用的8×8變換與量化方案,既適合于16位DSP或其他軟件方式的快速實(shí)現(xiàn),也適合于ASIC的優(yōu)化實(shí)現(xiàn)。

2)幀內(nèi)預(yù)測

AVS的幀內(nèi)預(yù)測技術(shù)沿襲了MPEG-4 AVC/H.264幀內(nèi)預(yù)測的思路,即用相鄰塊的像素預(yù)測當(dāng)前塊,采用代表空間域紋理方向的多種預(yù)測模式。但AVS亮度和色度幀內(nèi)預(yù)測都是以8×8塊為單位的。亮度塊采用5種預(yù)測模式,色度塊采用4種預(yù)測模式,而這4種模式中又有3種和亮度塊的預(yù)測模式相同。在編碼質(zhì)量相當(dāng)?shù)那疤嵯拢珹VS采用較少的預(yù)測模式,使方案更加簡潔,實(shí)現(xiàn)的復(fù)雜度大為降低。

3)多模式幀間預(yù)測

幀間運(yùn)動補(bǔ)償編碼是混合編碼技術(shù)框架中最重要的部分之一。AVS標(biāo)準(zhǔn)采用了16×16,16×8,8×16和8×8的塊模式進(jìn)行運(yùn)動補(bǔ)償,而去除了MPEG-4 AVC/H.264標(biāo)準(zhǔn)中的8×4,4×8,4×4的塊模式,目的是能更好地刻畫物體運(yùn)動,提高運(yùn)動搜索的準(zhǔn)確性。實(shí)驗(yàn)表明,對于高分辨力視頻,AVS選用的塊模式已經(jīng)能足夠精細(xì)地表達(dá)物體的運(yùn)動。較少的塊模式,能降低運(yùn)動矢量和塊模式傳輸?shù)拈_銷,從而提高壓縮效率、降低編解碼實(shí)現(xiàn)的復(fù)雜度。

4)1/4像素運(yùn)動補(bǔ)償

AVS和MPEG-4 AVC/H.264都采用了1/4像素精度的運(yùn)動補(bǔ)償技術(shù)。MPEG-4 AVC/H.264采用6抽頭濾波器進(jìn)行半像素插值并采用雙線性濾波器進(jìn)行1/4像素插值。而AVS采用了不同的4抽頭濾波器進(jìn)行半像素插值和1/4像素插值,在不降低性能的情況下減少插值所需要的參考像素點(diǎn),降低了數(shù)據(jù)存取帶寬需求,這在高分辨力視頻壓縮應(yīng)用中是非常有意義的。

5)參考幀

在傳統(tǒng)的視頻編碼標(biāo)準(zhǔn)(MPEG-x系列與H.26x系列)中,雙向預(yù)測幀B幀都只有一個(gè)前向參考幀與一個(gè)后向參考幀,而前向預(yù)測幀P幀則只有一個(gè)前向參考幀。而新近的MPEG-4 AVC/H.264充分利用圖片之間的時(shí)域相關(guān)性,允許P幀和B幀有多個(gè)參考幀,最多可以有31個(gè)參考幀。多幀參考技術(shù)在提高壓縮效率的同時(shí)也將極大地增加存儲空間與數(shù)據(jù)存取的開銷。AVS中P幀可以利用至多2幀的前向參考幀,而B幀采用前后各一個(gè)參考幀。P幀與B幀(包括后向參考幀)的參考幀數(shù)相同,其參考幀存儲空間與數(shù)據(jù)存取的開銷并不比傳統(tǒng)視頻編碼的標(biāo)準(zhǔn)大,而恰恰充分利用了必須預(yù)留的資源。

6)1/4像素運(yùn)動補(bǔ)償

AVS的B幀的雙向預(yù)測使用了直接模式(direct mode)、對稱模式(symmetric mode)和跳過模式(skip mode)。使用對稱模式時(shí),碼流只需要傳送前向運(yùn)動矢量,后向運(yùn)動矢量可由前向運(yùn)動矢量導(dǎo)出,從而節(jié)省后向運(yùn)動矢量的編碼開銷。對于直接模式,當(dāng)前塊的前、后向運(yùn)動矢量都是由后向參考圖像相應(yīng)位置塊的運(yùn)動矢量導(dǎo)出,無需傳輸運(yùn)動矢量,因此也可以節(jié)省運(yùn)動矢量的編碼開銷。跳過模式的運(yùn)動矢量的導(dǎo)出方法和直接模式的相同。跳過模式編碼的塊,其運(yùn)動補(bǔ)償?shù)臍埐钜簿鶠榱悖丛撃J较潞陦K只需要傳輸模式信號,而不需要傳輸運(yùn)動矢量、補(bǔ)償殘差等附加信息。

7)熵編碼

AVS熵編碼采用自適應(yīng)變長編碼技術(shù)。在AVS熵編碼過程中,所有的語法元素和殘差數(shù)據(jù)都是以指數(shù)哥倫布碼的形式映射成二進(jìn)制比特流。采用指數(shù)哥倫布碼的優(yōu)勢在于:一方面,它的硬件復(fù)雜度比較低,可以根據(jù)閉合公式解析碼字,無需查表;另一方面,它可以根據(jù)編碼元素的概率分布靈活地確定以k階指數(shù)哥倫布碼編碼,如果k選得恰當(dāng),則編碼效率可以逼近信息熵。

對預(yù)測殘差的塊變換系數(shù),經(jīng)掃描形成(level,run)對串。而level,run不是獨(dú)立事件,存在著很強(qiáng)的相關(guān)性。在AVS中l(wèi)evel,run采用二維聯(lián)合編碼,并根據(jù)當(dāng)前l(fā)evel和run的不同概率分布趨勢,自適應(yīng)改變指數(shù)哥倫布碼的階數(shù)。

AVS標(biāo)準(zhǔn)支持多種視頻業(yè)務(wù),考慮到不同應(yīng)用之間的互操作性,AVS標(biāo)準(zhǔn)定義了檔次(profile)和級別(lev?el)。檔次是AVS定義的語法、語義及算法的子集;級別是在某一檔次下對語法元素和語法元素參數(shù)值的限定集合。為了滿足高清晰度/標(biāo)準(zhǔn)清晰度數(shù)字電視廣播、數(shù)字存儲媒體等業(yè)務(wù)的需要,AVS視頻標(biāo)準(zhǔn)定義了基準(zhǔn)檔次(Jizhun profile)和5個(gè)級別(2.0,4.0,4.2,6.0,6.2)。其中2.0,4.0,6.0分別對應(yīng)352×288(CIF),720×576(標(biāo)清)和1920×1152(高清),“.0”對應(yīng)“4︰2︰0”,隔行掃描和逐行掃描均支持通過參數(shù)標(biāo)識。

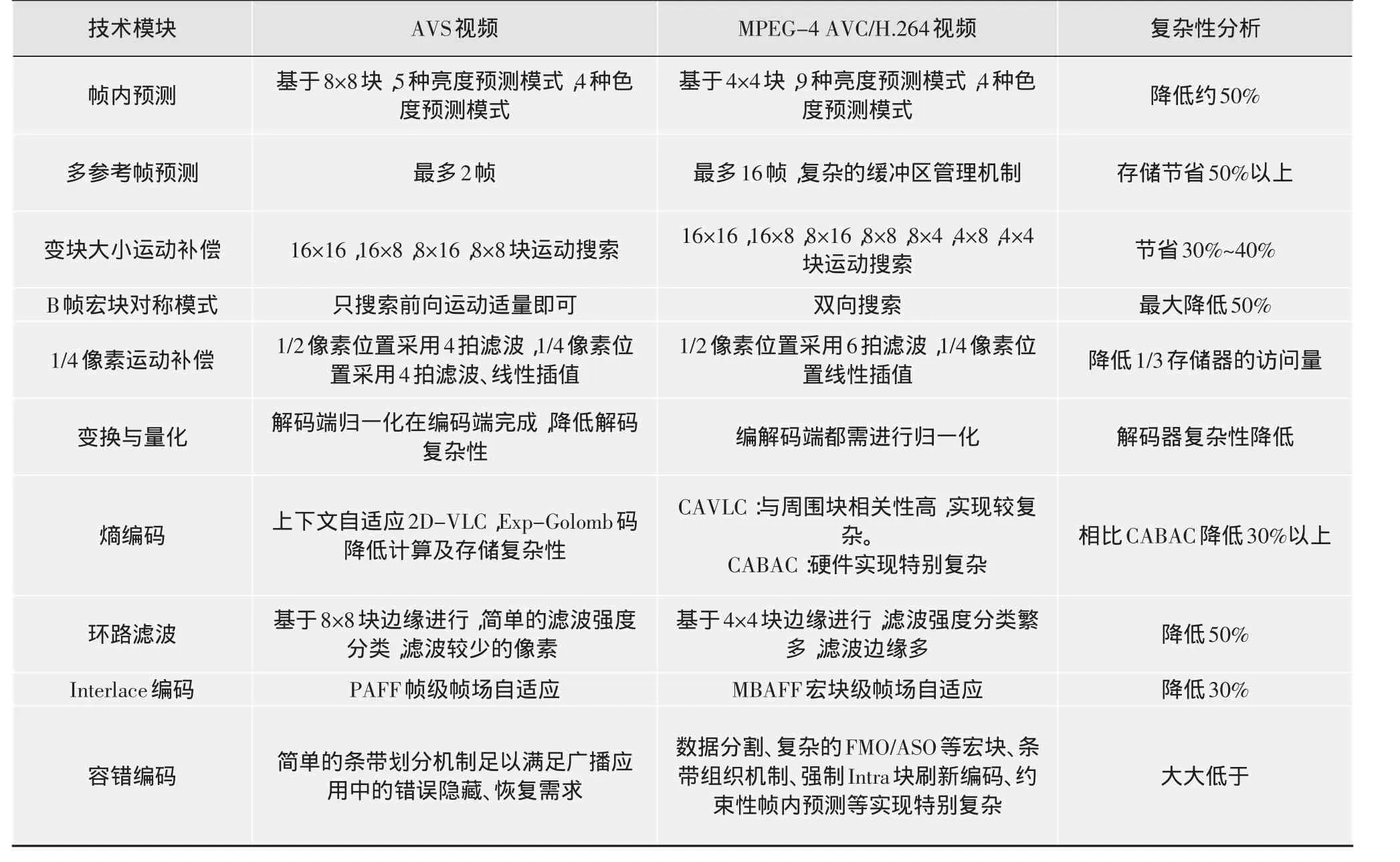

1.2 AVS視頻與MPEG視頻的技術(shù)對比

表 1描述了AVS視頻與MPEG-2視頻、AVC的技術(shù)對比以及選擇這些編解碼工具而帶來的大致性能差異。

1.3 AVS視頻與AVC的復(fù)雜度對比

簡單地說,與MPEG-4 AVC/H.264的baseline pro?file相比,AVS視頻增加了B幀、interlace等技術(shù),因此其壓縮效率明顯提高;而與MPEG-4 AVC/H.264的main profile相比,減少了CABAC等實(shí)現(xiàn)復(fù)雜度大的技術(shù),性能上有降低,但提高了可實(shí)現(xiàn)性。

表2是AVS視頻與AVC計(jì)算實(shí)現(xiàn)復(fù)雜性的簡單對比。

大致估算,AVS視頻解碼復(fù)雜度相當(dāng)于AVC的70%,AVS視頻編碼復(fù)雜度相當(dāng)于AVC的30%,并且AVS在存儲器使用方面也有明顯節(jié)省。

2 主觀評價(jià)

壓縮效果的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)有主觀評價(jià)和客觀評價(jià)兩種,各有優(yōu)缺點(diǎn)。主觀評價(jià)是聘請專門的評價(jià)人員來比較壓縮之后再恢復(fù)的視聽效果和原始效果的差異,通常是在專門的視聽環(huán)境中按照一定的規(guī)則進(jìn)行主觀評分。客觀評價(jià)則是通過一種具體的算法來統(tǒng)計(jì)多媒體數(shù)據(jù)壓縮結(jié)果的損失,例如信噪比(SNR)。主觀評價(jià)和客觀評價(jià)有時(shí)相差很大,因此衡量一個(gè)算法的好壞就需要在這兩者之間找到一個(gè)平衡點(diǎn)。一套標(biāo)準(zhǔn)的評價(jià),通常在開發(fā)過程中采用客觀評價(jià)的方法,但最終要得到主觀評價(jià)的確認(rèn)。

表1 AVS視頻與MPEG-2,MPEG-4 AVC/H.264使用的技術(shù)對比和性能差異估計(jì)

2.1 MPEG-4 AVC視頻標(biāo)準(zhǔn)主觀測試

2003年10月—12月,MPEG組織了專題組對AVC(ISO/IEC 14496-10|ITU-T Rec.H.264)與 MPEG-4 Visual(ISO/IEC 14496-2[12])和MPEG-2 Video(ISO/IEC 13818-2)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了測試。測試在FUB/ISCTI(意大利)、NIST(美國)和TUM(德國)進(jìn)行,測試結(jié)果表明AVC的編碼性能有顯著提高。

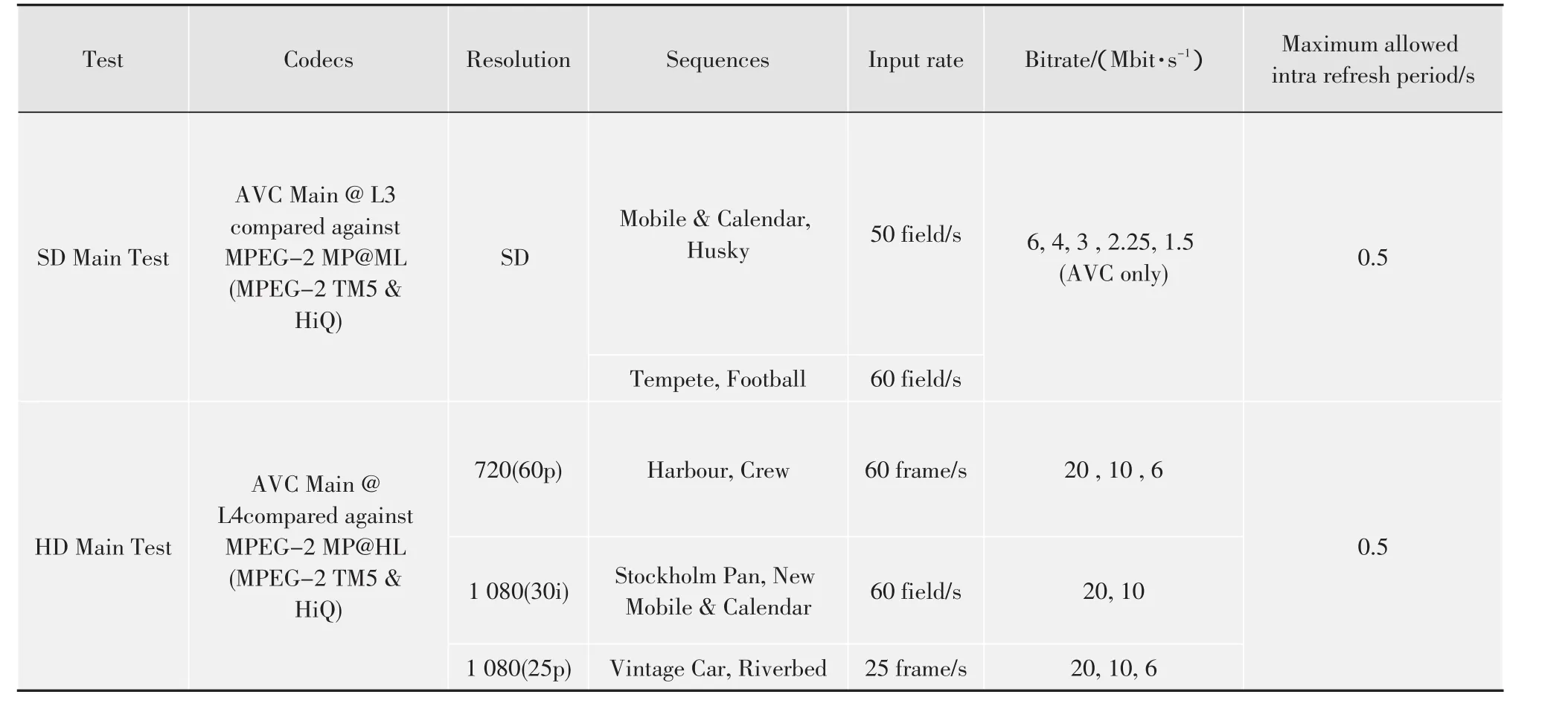

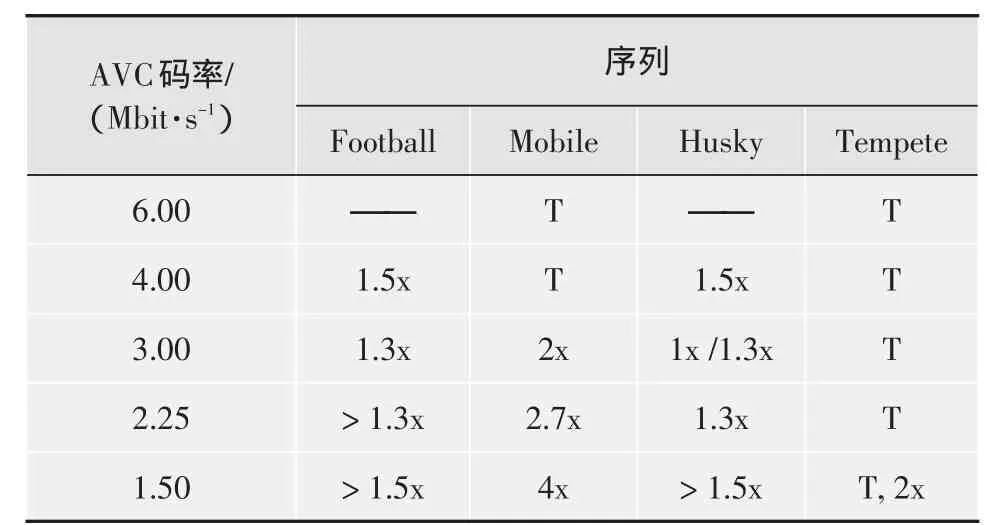

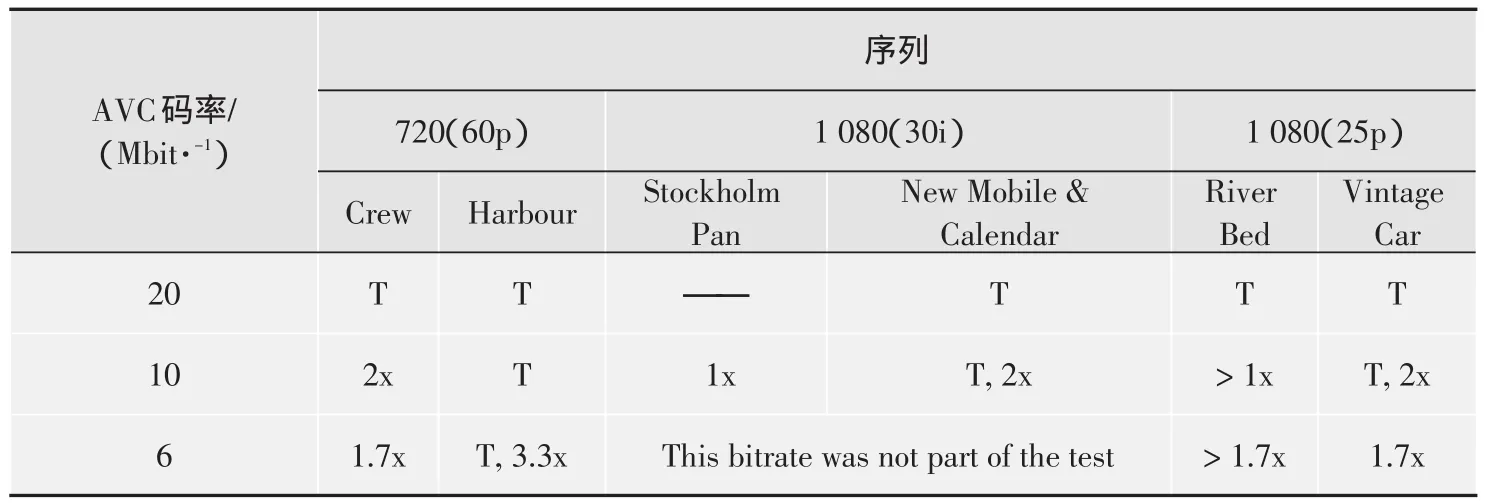

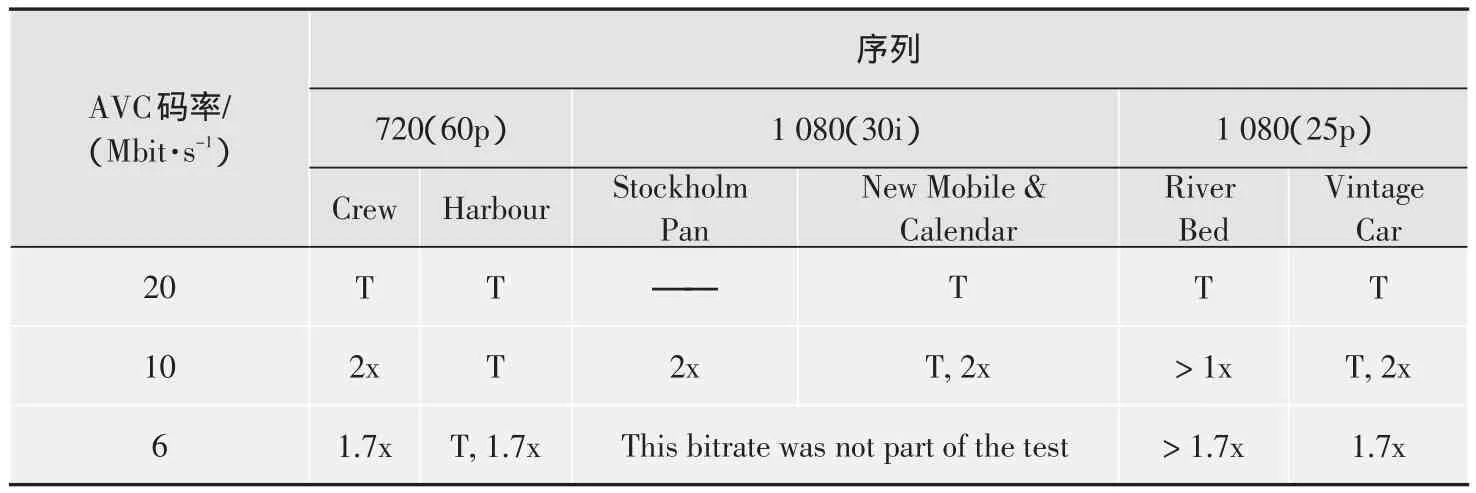

本次測試標(biāo)準(zhǔn)清晰度(SD)和高清晰度(HD)采用的測試條件(視頻序列和碼率)如表3所示。

表2 AVS視頻與AVC的計(jì)算復(fù)雜性對比

圖像質(zhì)量主觀評價(jià)試驗(yàn)依據(jù)ITU-R BT.500-11《Methodology for the subjective assessment of the quali?ty of television pictures(電視圖像質(zhì)量主觀評價(jià)方法)》(下面可以看到AVS的兩次主觀測試同樣采用的是這個(gè)測試標(biāo)準(zhǔn))。測試結(jié)果如表4所示。

由表4可以看出,12個(gè)可比項(xiàng)中有8個(gè)的N大于等于1.5,有3個(gè)大于等于2,有一個(gè)等于4。

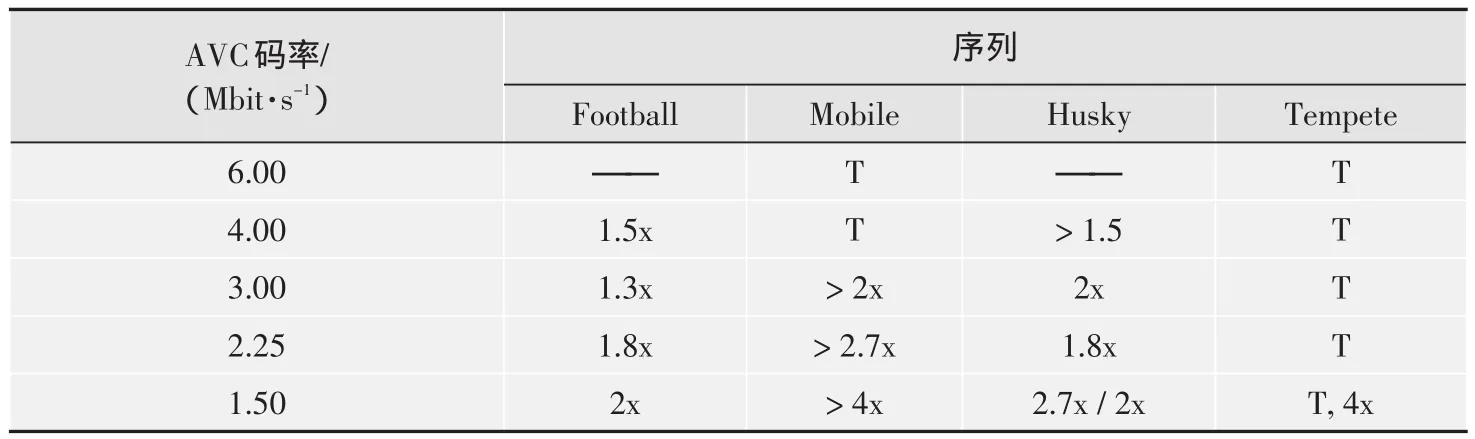

由表5可以看出,AVC與MPEG-2參考軟件對比情況,12個(gè)可比項(xiàng)中有9個(gè)的N大于等于1.8,有2個(gè)大于等于4。

由表6可以看出,AVC與優(yōu)化的MPEG-2高清編碼器對比情況,9個(gè)可比項(xiàng)中有7個(gè)的N大于等于1.7,有3個(gè)大于等于2,有一個(gè)等于3.3。

表3 AVC高標(biāo)清測試條件

表4 標(biāo)清情況下,AVC與優(yōu)化的MPEG(MPEG-2 HiQ)對比情況

由表7可以看出,AVC與MPEG-2參考軟件對比情況,9個(gè)可比項(xiàng)中有8個(gè)的N大于等于1.7,有4個(gè)大于等于2。

表5 標(biāo)清情況下,AVC與MPEG-2參考軟件(MPEG-2 TM5)對比情況

表6 高清情況下,AVC與優(yōu)化的MPEG(MPEG-2 HiQ)對比情況

表7 高清情況下,AVC與MPEG-2參考軟件(MPEG-2 TM5)對比情況

總體上講,AVC與MPEG-2對比,85個(gè)比對中66對MPEG-2的碼率要達(dá)到1.5倍才能與AVC達(dá)到同樣質(zhì)量,其中51對MPEG-2碼率要達(dá)到AVC的2倍才能達(dá)到AVC的質(zhì)量。換句話說,在60%的情況下,AVC的編碼效率能夠達(dá)到MPEG-2的兩倍。

鑒于AVC的編碼效率能夠達(dá)到MPEG-2的2倍,我國有關(guān)測試機(jī)構(gòu)在測試AVS時(shí),通常把AVS視頻的碼率也設(shè)在MPEG-2典型碼率的1/2或更低,也就是測試AVS編碼效率是MPEG-2的2倍或更高的情況下,AVS視頻的編碼質(zhì)量是否能夠達(dá)到廣播要求。

2.2 AVS視頻主觀測試一

2004年11月15日—12月26日,依據(jù)數(shù)字音視頻編解碼技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)工作組的委托,國家廣播電視產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心數(shù)字電視用戶端產(chǎn)品測試實(shí)驗(yàn)室對工作組送檢的AVS視頻編/解碼方案組織了圖像質(zhì)量主觀評價(jià)試驗(yàn)。通過對委托方提供的AVS編/解碼器的主觀評價(jià)試驗(yàn),評價(jià)AVS視頻壓縮方案的性能。

圖像質(zhì)量主觀評價(jià)試驗(yàn)依據(jù)ITU-R BT.500-11《Methodology for the subjec?tive assessment of the quali?ty of television pictures(電視圖像質(zhì)量主觀評價(jià)方法)》和 ITU-R BT.710-2《Subjective assessment of image quality in high-defini?tion television(高清晰度電視圖像質(zhì)量的主觀評價(jià))》,采用雙刺激連續(xù)質(zhì)量標(biāo)度(DSCQS)法評價(jià)AVS視頻編/解碼系統(tǒng)處理后的圖像質(zhì)量相對于未經(jīng)壓縮的原始圖像質(zhì)量的差別。

本次視頻圖像質(zhì)量主觀評價(jià)的目的是通過比較經(jīng)AVS編/解碼系統(tǒng)處理過的圖像質(zhì)量與原始素材圖像質(zhì)量的差別來評價(jià)AVS視頻編/解碼方案的總體性能,評價(jià)素材的選擇內(nèi)容應(yīng)廣泛且嚴(yán)酷度適當(dāng)。所選擇的測試序列應(yīng)能反應(yīng)圖像的亮度再現(xiàn)、彩色再現(xiàn)、靜態(tài)空間分辨力、動態(tài)空間分辨力、運(yùn)動再現(xiàn)、視在深度效果、臨場感、閃爍性能和熟悉色調(diào)的再現(xiàn)等特性。希望通過所選擇的節(jié)目能夠充分、準(zhǔn)確地反映被評價(jià)的視頻編/解碼方案的性能。測試序列包括8個(gè)高清晰度節(jié)目和8個(gè)標(biāo)準(zhǔn)清晰度節(jié)目,每段節(jié)目時(shí)間長度為10~20 s。

高清晰度圖像測試序列的被評價(jià)對象與原始素材的平均得分差在1.6~6.0,總平均分差為3.6,說明評價(jià)人員認(rèn)為被評價(jià)對象的圖像質(zhì)量與原始素材的圖像質(zhì)量差別很小。

統(tǒng)計(jì)結(jié)果表明,AVS視頻編/解碼方案在圖像格式為1920×1080p@25 Hz,壓縮碼率為6 Mbit/s時(shí),被評價(jià)對象的圖像質(zhì)量與原始素材圖像質(zhì)量的差別很小,不易察覺。

8個(gè)標(biāo)準(zhǔn)清晰度圖像測試序列的被評價(jià)對象與原始素材的平均得分差在1.1~10.5,總平均分差為6.4。除序列2外,其他7個(gè)測試序列的標(biāo)準(zhǔn)偏差均在6.4~8.6,說明評價(jià)人員對這些測試序列打分的離散度較小。

試驗(yàn)結(jié)果表明AVS視頻編/解碼方案在圖像格式為720×576i@50Hz、壓縮碼率為2.5 Mbit/s時(shí),可察覺經(jīng)編/解碼處理后的被評價(jià)對象與原始素材圖像質(zhì)量的差別,但差別小。

本次測試表明,AVS視頻碼率不到MPEG-2典型碼率1/2(標(biāo)清)和1/3(高清)的情況下,質(zhì)量損失很小,可以達(dá)到廣播要求。

2.3 AVS主觀測試二

2005年4月—9月,國家廣電總局廣播電視規(guī)劃院受AVS工作組掛靠單位中國科學(xué)院計(jì)算技術(shù)研究所委托,對經(jīng)過AVS參考軟件編解碼后的標(biāo)準(zhǔn)清晰度和高清晰度視頻進(jìn)行主觀評價(jià)。評價(jià)其對源圖像的質(zhì)量損傷程度,完成了《AVS視頻壓縮質(zhì)量主觀評價(jià)》測試報(bào)告。

本次測試的依據(jù)是廣電行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)GY/T 134—1998《數(shù)字電視圖像質(zhì)量主觀評價(jià)方法》和ITU-R BT.500-11、ITU-R BT.1210-3《Test Materials to be used in Subjective Assessment(用于主觀評價(jià)的測試材料)》標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)清測試采用6個(gè)國際標(biāo)準(zhǔn)圖像序列,高清采用6個(gè)國家標(biāo)準(zhǔn)圖像序列。

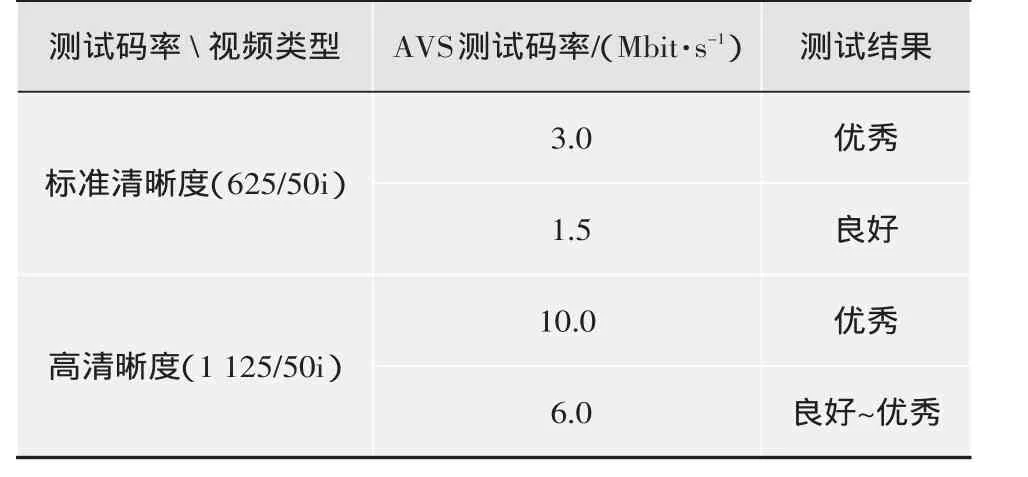

測試結(jié)果匯總?cè)绫?所示。

測試碼率視頻類型標(biāo)準(zhǔn)清晰度(625/50i)高清晰度(1125/50i)AVS測試碼率/(Mbit·s-1)3.01.510.06.0測試結(jié)果優(yōu)秀良好優(yōu)秀良好~優(yōu)秀

考慮到目前使用MPEG-2標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施高清電視廣播時(shí),一般使用20 Mbit/s的碼率,使用MPEG-2標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施標(biāo)清電視廣播時(shí),一般使用5~6 Mbit/s的碼率,對照本次測試結(jié)果可以得知:AVS碼率為現(xiàn)行MPEG-2標(biāo)準(zhǔn)的一半時(shí),無論是標(biāo)準(zhǔn)清晰度還是高清晰度,編碼質(zhì)量都達(dá)到優(yōu)秀;碼率不到其1/3時(shí),也達(dá)到良好到優(yōu)秀。因此相比于MPEG-2視頻編碼效率高2~3倍的前提下,AVS視頻質(zhì)量已達(dá)到了大范圍應(yīng)用所需的“良好”要求。對比MPEG標(biāo)準(zhǔn)組織對MPEG-4 AVC/H.264的測試報(bào)告可知,AVS在編碼效率上與其處于同等技術(shù)水平。

3 AVS進(jìn)入ITU IPTV標(biāo)準(zhǔn)

2006年4月4日—5日,國際電信聯(lián)盟ITU開始IP?TV的標(biāo)準(zhǔn)化工作,通過 Focus Group(FG)對IPTV需求和現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)進(jìn)行開放型討論。AVS工作組組成了赴ITU-T IPTV標(biāo)準(zhǔn)化的特別工作組,目標(biāo)是使AVS成為IPTV平等的、可選的編解碼器之一。

在IPTV標(biāo)準(zhǔn)化的過程中,首先通過FG IPTV的工作,將IPTV所涉及的領(lǐng)域分為6個(gè)領(lǐng)域(6個(gè)工作組)。與AVS有關(guān)的FG IPTV工作組為第6組,即The Middleware,Application and Content Platforms Working Group,簡稱ITU-T FG IPTV WG6。WG6工作組負(fù)責(zé)編寫“Toolbox for content coding”文件,而AVS特別工作組的直接目標(biāo)就是,將AVS寫入該文件。

到2007年12月,ITU-T FG IPTV共開了7次會議。各工作組的結(jié)果形成輸出文件,輸入到ITU-T相應(yīng)的工作組。為了協(xié)調(diào)這些工作,成立了IPTV GSI(Global Standards Initiative),IPTV將在ITU-T的各個(gè)工作組形成相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)。在2008年4月舉行的第2次IPTV GSI會議之前,ITU-T SG16全會上召開了一個(gè)“Joint Meeting on Codecs”,負(fù)責(zé)制定H.264的Q6/16強(qiáng)烈要求負(fù)責(zé)審理和更新“Toolbox for content coding”,并最終擊敗其他競爭者獲得該標(biāo)準(zhǔn)的審閱和更新權(quán)。

此后AVS成為IPTV標(biāo)準(zhǔn)選項(xiàng)的工作就集中在ITU-T SG16 Q6組。由于Q6中部分專家對于自己制定的H.264標(biāo)準(zhǔn)情有獨(dú)鐘,想方設(shè)法排斥包括AVS在內(nèi)的其他視頻編碼標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)入IPTV標(biāo)準(zhǔn)體系。AVS工作組ITU-T IPTV標(biāo)準(zhǔn)化特別工作組在ITU中國代表團(tuán)的大力支持下,在AVS工作組全力配合下,在聯(lián)通(網(wǎng)通)、華為、上廣電、香港CATR、中國移動、C2 Mi?cro、展訊、國芯等企業(yè)支持下,從2006年10月—2009年7月,共提出了30多項(xiàng)提案。經(jīng)過多次辯論,2009年7月,ITU-T H.264(MPEG-4 AVC)、GB/T 20090.2(AVS)和SMPTE VC-1同時(shí)被列入《ITU Technical Pa?per HSTP-MCTB Media coding toolbox for IPTV:Audio and video codecs》,同時(shí)為了兼容已有系統(tǒng),MPEG-2也被列入。ITU-T的決定表明,視頻編碼標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)正式進(jìn)入三足鼎立的新時(shí)期。因此,AVS憑借性能先進(jìn)、價(jià)格合理的優(yōu)勢,成為新一代音視頻事實(shí)國際標(biāo)準(zhǔn)已是一個(gè)不爭的事實(shí)。

4 AVS成為我國數(shù)字電視接收機(jī)唯一必備視頻標(biāo)準(zhǔn)

過去十多年,我國為了支撐數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展,已經(jīng)在數(shù)字演播室、信道傳輸、信源編碼等領(lǐng)域頒布了很多標(biāo)準(zhǔn),然而和千家萬戶密切相關(guān)的數(shù)字電視機(jī)標(biāo)準(zhǔn)一直沒有出臺。從早年的數(shù)碼電視、HDTV Ready、高清平板到近年來的網(wǎng)絡(luò)電視、智能電視、立體電視,歲歲熱點(diǎn),概念紛紜,但是,“數(shù)字電視機(jī)”這個(gè)基本概念一直沒有判斷標(biāo)準(zhǔn)。

在界定“數(shù)字電視機(jī)”概念之前需要先界定“電視機(jī)”這個(gè)概念。電視機(jī)是接收電視信號并顯示播放的裝置,所謂“接收電視信號”,首先是指接收來自電視發(fā)射塔的、在地面之上一定空間范圍內(nèi)傳播的無線電信號,即“地面電視信號”。后來有線電視在城市地區(qū)快速發(fā)展,成為城市居民接收電視信號的主渠道,其后衛(wèi)星廣播、電信網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)相繼成為傳輸電視信號的通道,電視機(jī)獲得視聽內(nèi)容的渠道越來越多,但是無線電視信號接收一直是電視機(jī)必不可少的基本功能,并成為世界各國電視機(jī)標(biāo)準(zhǔn)的通例性要求,其主要原因在于:1)無線電視是實(shí)現(xiàn)電視覆蓋最快的方式,在人口不是高度密集的地區(qū)覆蓋成本低,即使在今天,也是滿足我國大部分農(nóng)村地區(qū)需求的最有效的方式;2)盡管衛(wèi)星廣播覆蓋能力更強(qiáng),地面電視能夠?qū)崿F(xiàn)本地節(jié)目播出的能力是不可替代的;3)地面電視是實(shí)現(xiàn)緊急狀態(tài)下公告等信息暢通的“保底”手段,因此得到世界各國政府和地方各級政府的高度重視。

數(shù)字電視機(jī)是能夠接收來自數(shù)字化的廣播信道、數(shù)字化的視聽節(jié)目的電視接收機(jī)。就像模擬電視機(jī)必須能夠接收模擬無線電視信號一樣,數(shù)字電視機(jī)必須能夠接收數(shù)字無線電視信號,因此我國在20世紀(jì)90年代啟動數(shù)字電視技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)研究時(shí),首先進(jìn)行的就是地面數(shù)字電視傳輸標(biāo)準(zhǔn)(即無線信道標(biāo)準(zhǔn))的研究,并在2002年啟動了數(shù)字音視頻編解碼標(biāo)準(zhǔn)(即信源編碼標(biāo)準(zhǔn))的研究。2006年3月,數(shù)字視頻編碼標(biāo)準(zhǔn)AVS國家標(biāo)準(zhǔn)(GB/T 20090.2—2006)頒布實(shí)施,2006年8月,數(shù)字電視地面?zhèn)鬏攪覙?biāo)準(zhǔn)(GB 20600—2006)[13]頒布實(shí)施,我國在數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)方面同時(shí)擁有了自主的信源、信道標(biāo)準(zhǔn)。

經(jīng)過5年的努力,我國的數(shù)字電視信源、信道標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)業(yè)化得到了長足發(fā)展,自主的核心芯片和關(guān)鍵產(chǎn)品已經(jīng)十分成熟,而且價(jià)廉物美,在此基礎(chǔ)上,數(shù)字電視機(jī)標(biāo)準(zhǔn)瓜熟蒂落。2011年6月,我國頒布《地面數(shù)字電視接收機(jī)通用規(guī)范》(GB/T 26683—2011)[14]和《地面數(shù)字電視接收器通用規(guī)范》(GB/T 26686—2011)[15]國家標(biāo)準(zhǔn)。簡單地說,符合GB/T 26683—2011標(biāo)準(zhǔn)的電視機(jī)就是“數(shù)字電視機(jī)”(分為標(biāo)準(zhǔn)清晰度和高清晰度兩檔),已經(jīng)購買的不符合GB/T 26683—2011的電視機(jī)則需要配備符合GB/T 26686—2011的接收器(機(jī)頂盒)才能“升級為”真正的數(shù)字電視機(jī)。

《地面數(shù)字電視接收機(jī)通用規(guī)范》和《地面數(shù)字電視接收器通用規(guī)范》國家標(biāo)準(zhǔn)對視頻編解碼做出了明確規(guī)定:從2011年11月1日起,各電視終端生產(chǎn)企業(yè)可根據(jù)具體情況自由選擇AVS或MPEG-2等標(biāo)準(zhǔn),2012年11月1日起,必須支持AVS標(biāo)準(zhǔn)。鑒于所有數(shù)字電視機(jī)都必須具備地面無線電視接收功能,這意味著經(jīng)過一年的過渡期,在我國市場銷售和用戶購買的所有電視機(jī)都將內(nèi)置AVS功能。

《地面數(shù)字電視接收機(jī)通用規(guī)范》和《地面數(shù)字電視接收器通用規(guī)范》國家標(biāo)準(zhǔn)由工業(yè)和信息化部牽頭制定,是指導(dǎo)我國電視機(jī)、機(jī)頂盒制造業(yè)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)性標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)將AVS作為唯一必須支持的標(biāo)準(zhǔn),意味著我國4億多個(gè)家庭都將能夠播放同一格式的視頻節(jié)目,這必將成為我國數(shù)字電視和網(wǎng)絡(luò)新媒體發(fā)展的一個(gè)里程碑。因?yàn)殡娨暀C(jī)和機(jī)頂盒終端標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一,不僅為地面數(shù)字電視的發(fā)展打開了大門,也為通過有線、衛(wèi)星、互聯(lián)網(wǎng)等通道向4億多家庭提供視頻服務(wù)提供了統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),而4億多家庭均能接收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的視頻節(jié)目將會激發(fā)影視產(chǎn)業(yè)和文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的競爭發(fā)展,從而實(shí)現(xiàn)終端統(tǒng)一、內(nèi)容爆炸、服務(wù)提升的良性循環(huán)。

5 小結(jié)與建議

AVS視頻標(biāo)準(zhǔn)(GB/T 20090.2)是基于我國自主創(chuàng)新技術(shù)和國際公開技術(shù)所構(gòu)建的標(biāo)準(zhǔn),主要面向高清晰度和高質(zhì)量數(shù)字電視廣播、網(wǎng)絡(luò)電視、數(shù)字存儲媒體和其他相關(guān)應(yīng)用。它具有以下特點(diǎn):1)性能高,編碼效率是MPEG-2的2倍以上,與MPEG-4 AVC/H.264的編碼效率處于同一水平;2)復(fù)雜度低,算法復(fù)雜度比MPEG-4 AVC/H.264明顯低,軟硬件實(shí)現(xiàn)成本都低于MPEG-4 AVC/H.264;3)專利授權(quán)模式簡單,價(jià)格低廉。

基于此,AVS標(biāo)準(zhǔn)是能夠支撐國家數(shù)字音視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要標(biāo)準(zhǔn),也是國際范圍內(nèi)具有很強(qiáng)競爭力的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn),國際電信聯(lián)盟ITU-T已將AVS納入IPTV標(biāo)準(zhǔn)就是一個(gè)典型例證,我國也已將其確定為我國數(shù)字電視機(jī)唯一必須支持的視頻標(biāo)準(zhǔn)。

對于關(guān)注終端用戶服務(wù)體系的數(shù)字家庭系統(tǒng)來說,數(shù)字電視機(jī)是家庭視聽服務(wù)的中心設(shè)備,作為數(shù)字電視機(jī)唯一必須內(nèi)置的視頻標(biāo)準(zhǔn),AVS為家庭范圍內(nèi)視聽節(jié)目的交換提供了統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)格式,或者說,任何家庭網(wǎng)絡(luò)設(shè)備如果支持AVS,就可以將該節(jié)目轉(zhuǎn)到電視機(jī)上進(jìn)行播放。考慮到AVS能夠明確節(jié)省傳輸帶寬和低廉合理的專利費(fèi)用,建議數(shù)字家庭標(biāo)準(zhǔn)體系借鑒數(shù)字電視機(jī)標(biāo)準(zhǔn)的做法,將AVS確定為唯一必須支持的視頻編碼標(biāo)準(zhǔn)。

[1]高文.多媒體數(shù)據(jù)壓縮技術(shù)[M].北京:電子工業(yè)出版社,1994.

[2]ITU-T Rec.H.261,Video codec for audiovisual services at px64 kbit/s[S].1989.

[3]ITU-T Rec.H.263,Video coding for low bit-rate communication[S].1995.

[4]ITU-T Rec.H.264,Advanced video coding for generic audiovisual services[S].2003.

[5]ISO/IEC 11172-2,Information technology—Coding of moving pic?tures and associated audio for digital storage media at up to about 1.5Mbit/s-video[S].1993

[6]GB/T 20090.2—2006,信息技術(shù)先進(jìn)音視頻編碼第2部分:視頻[S].2006.

[7]ISO/IEC 13818-2,Information technology—Generic coding ofmov?ing pictures and associated audio information—video[S].1994.

[8]ISO/IEC 14496-10,Information technology—Generic coding ofau?dio-visualobjects–part10:Advanced video coding[S].2003.

[9]黃鐵軍,高文.AVS標(biāo)準(zhǔn)制定背景與知識產(chǎn)權(quán)狀況[J].電視技術(shù),2005,29(7):4-7.

[10]FAN Liang,MA Siwei,WU Feng.Overview ofAVS video standard[C]//Proc.2004 IEEE Intl.Conf.Multimedia & Expo.[S.l.]:IEEE Press,2004:423-426.

[11]梁凡.AVS視頻標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)特點(diǎn)[J].電視技術(shù),2005,29(7):12-15.

[12]ISO/IEC 14496-2,Information technology—generic coding of au?dio-visualobjects–part2:visual[S].1999.

[13]GB 20600—2006,數(shù)字電視地面廣播傳輸系統(tǒng)幀結(jié)構(gòu)、信息編碼和調(diào)制[S].2006.

[14]GB/T 26683—2001,地面數(shù)字電視接收機(jī)通用規(guī)范[S].2011.

[15]GB/T 26686—2001,地面數(shù)字電視接收器通用規(guī)范[S].2011.

- 電視技術(shù)的其它文章

- 家庭網(wǎng)絡(luò)與“智能電網(wǎng)”的關(guān)系

- 消費(fèi)電子知名品牌競相亮相IFA展

——德國柏林國際電子消費(fèi)品展覽會盛大開幕 - 聚焦“十二五”發(fā)展,共襄數(shù)字家庭盛舉

——第一屆數(shù)字家庭技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)應(yīng)用年會即將開幕 - 基于XMPP協(xié)議的數(shù)字家庭網(wǎng)絡(luò)可視電話設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

- ST OS20平臺上的SNMP代理端的開發(fā)

- ZigBee技術(shù)及其在擴(kuò)展型家庭網(wǎng)絡(luò)中的應(yīng)用