葛根素聯合甲鈷胺治療糖尿病周圍神經病變的療效觀察

趙平

糖尿病周圍神經病變(DPN)是糖尿病患者常見的慢性并發癥之一,其病因與代謝障礙及微血管病變所致的神經缺血缺氧有關,發病機制尚未完全明確,發病率可達10% ~50%[1]。嚴格控制血糖可降低和延緩其發生和發展,但對已發生的神經病變,尚無理想的治療方法,嚴重影響患者的生活質量。我院應用葛根素注射液聯合甲鈷胺治療糖尿病周圍神經病變,取得較好療效,現將臨床觀察結果報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選擇2005年1月至2011年1月在本院住院確診為DPN的患者,入選80例,均符合下列標準:①符合1999年WHO和美國糖尿病協會的診斷標準;②有肢體麻木及針刺樣或燒灼樣疼痛,刀割樣疼痛,肌萎縮無力,深、淺感覺明顯減退,腱反射、膝反射減退或消失等肢體感覺運動神經病變的臨床表現;③肌電圖檢查顯示正中神經、腓神經有傳導障礙;④排除能導致周圍神經病變的其他疾病。

80例DPN患者在治療前2個月內血糖控制穩定。隨機分為治療組和對照組,每組各40例,其中治療組男性30例,女性10例,年齡55~80歲,平均年齡70.5歲,糖尿病病程病病程6~20年;周圍神經病變病程1~10年。對照組男22例,女18例,年齡38~79歲;糖尿病病程2~24年;周圍神經病變病程1~17年。兩組患者的性別、年齡、糖尿病病程、周圍神經病變病程均相似(P>0.05),統計學方面具有可比性。

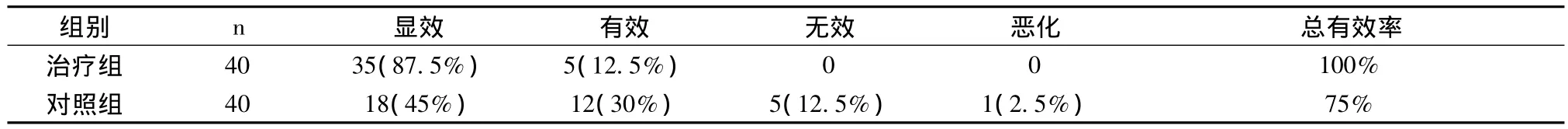

1.2 判斷標準 結果分為顯效、有效、無效、惡化4個級別。顯效:自覺癥狀明顯好轉或恢復正常;有效:自覺癥狀有所減輕;無效:自覺癥狀無變化;惡化:自覺癥狀加重[2]。總有效率=顯效率+有效率。

1.3 治療方法 兩組患者在治療期間,降糖藥物和飲食控制與治療前保持不變。治療組給予葛根素注射液(山西普得藥業有限公司生產)400 mg加入氯化鈉注射液(250 ml)靜脈滴注,1次/d,共8周;同時服用甲鈷胺(日本產,商品名為彌可保)500 μg,3次/d,連續8周。對照組單純口服甲鈷胺500 μg,3次/d,連續8周。

1.4 統計學方法 數據結果采用卡方檢驗,應用SPSS 12.0統計分析軟件對數據進行處理,P<0.05為有統計學意義。

2 結果

治療組的總有效率高于對照組,經卡方檢驗,χ2=2.183,P<0.05,有統計學差異。

表1 治療組和對照組療效比較

3 討論

有關DPN的發病機制,普遍認為與血管障礙和代謝異常有關:①長期高血糖可導致周圍神經滋養血管內皮細胞增生、基膜增厚、管腔狹窄、閉塞以及血栓形成;②長期高血糖還可導致細胞內山梨醇增多,肌醇減少,非酶蛋白糖基化異常以及脂代謝異常引起神經病變。因而治療上應該針對上述兩方面異常,采取聯合用藥[3]。

葛根素是從豆科多年生落葉藤木植物的干燥根中提取的單體-異黃酮化合物。現代藥理研究表明其能降低血液黏度、抑制血小板聚集,降低TXA2的水平,并能使明顯增高的血漿內皮素、血管緊張素Ⅱ及腎素活性降低,擴張微動脈[4],改善微循環,增加神經血流量,改善缺血缺氧,提高神經傳導速度。持續高血糖能引起體內多種蛋白的非酶糖化,蛋白非酶糖化在糖尿病慢性并發癥的發病中起重要作用,而動物實驗證實葛根素對蛋白非酶性糖化有較強的抑制作用[5]。

甲鈷胺是維生素B12的衍生物,可通過其甲基化基團參與體內甲基化轉移作用,刺激神經組織內核酸與蛋白質合成,促進軸索結構蛋白的輸送正常化及軸索的再生,從而修復損傷的神經纖維。對DPN引起的疼痛、麻木及感覺減退有一定療效,但是單用甲鈷胺治療還不能很好地改善糖尿病患者的周圍神經病變癥狀[6]。

總之,本組臨床資料顯示葛根素與甲鈷胺聯合應用可明顯改善對DPN的治療效果,對難于醫治的DPN的防治提供了一條有希望的新途徑,且無明顯的毒副作用,價格適中,大多數患者均能接受。

[1]潘長玉.糖尿病神經病變.方圻主編.現代內科學.人民軍醫出版社,1996:2733.

[2]左小芹.葛根素治療糖尿病周圍神經病變(DPN)臨床觀察.四川中醫,2004,22(8):47-48.

[3]張德剛,許俊華,趙瑛.糖尿病周圍神經病變的治療.臨床薈萃,2006,21(23):1746-1747.

[4]彭運亮,任斗.葛根素注射液結合常規治療糖尿病性周圍神經病變60例臨床觀察.中醫藥導報,2005,11(1):34-36.

[5]畢會民,鄧向群,張妍,等.胰島素抵抗大鼠骨骼肌超微結構改變及葛根素的療效.中華糖尿病雜志,2005,13:97.

[6]吳慶強,竇連軍,黃效生.碟脈靈與彌可保聯合治療糖尿病周圍神經病變的臨床觀察.中國醫師雜志,2006,8(1):121.