物聯網技術在智能圖書館中的應用體系架構

●朱桂華(巢湖學院 體育系,安徽 巢湖 238024)

1 引言

近年來,“物聯網”引起業界的廣泛關注,被稱為世界信息產業第三次浪潮,代表了下一代信息發展的重要方向和技術領域,并成為影響圖書館發展的新一代信息技術,是智能圖書館研究的重要方向之一。目前,智能圖書館與物聯網范疇相關的應用研究,主要集中在射頻識別(RFID)、[1]普適計算等幾個方面。本文正基于此,從物聯網技術發展的前景和智能圖書館的應用需求兩個方面進行分析和論證,力圖勾畫出物聯網技術在智能圖書館中的應用體系架構。

1 智能圖書館

圖書館的智能化是現代化圖書館的一個重要標志,是圖書館由自動化、網絡化、數字化、智能化發展建設的時代體現,是由多種智能化的系統集成而實現的。智能圖書館是以“智能化”為代表的圖書館現代化進程中所追求的發展目標。圖書館智能化或現代化是一個動態的過程,若以信息技術的發展為線,則智能圖書館是在電子圖書館、數字圖書館的基礎之上對傳統圖書館向電子化、網絡化、智能化發展的概念延伸。智能圖書館是把智能技術運用在圖書館新館舍建設之中形成的一種現代化建筑,它是高新技術與建筑藝術的有機結合。[2]就現階段智能圖書館的研究與發展現狀而言,智能化圖書館至少由兩大部分組成,即:智能化的樓宇系統(智能建筑)和智能化的信息網絡集成系統。

2 物聯網技術及其應用領域

2.1 物聯網的概念

物聯網的概念最早是Ashton教授在1999年研究RFID時最早提出來的。2005年國際電信聯盟(ITU)將物聯網的定義和范圍進行了拓展,不再只是指基于RFID技術的物聯網。物聯網從字面上理解,就是“物物相連的互聯網”。這有兩層意思:第一,物聯網的核心和基礎仍然是互聯網,是在互聯網基礎上延伸和擴展的網絡;第二,其用戶端延伸和擴展到了任何物品與物品之間,進行信息交換和通訊。

物聯網指的是將無處不在的末端設備和設施,通過各種通訊網絡實現互聯互通、應用大集成,以及基于云計算的軟件營運等模式,在內網、專網、和/或互聯網環境下,采用適當的信息安全保障機制,提供安全可控乃至個性化的實時在線監測、定位追溯、報警聯動、調度指揮、預案管理、遠程控制、安全防范、遠程維保、在線升級、統計報表、決策支持、領導桌面等管理和服務功能,實現對“萬物”的“高效、節能、安全、環保”的“管、控、營”一體化。[3]

2.2 物聯網的內涵

物聯網概念中“物”的主要含義即廣義的末端設備和設施,包括具備“內在智能”的傳感器、移動終端、工業系統、樓控系統、家庭智能設施、視頻監控系統等,也包括“外在使能”的,如貼上RFID標簽的各種資產、攜帶無線終端的個人與車輛等“智能化物件或動物”或“智能塵埃”。

2.3 物聯網的應用

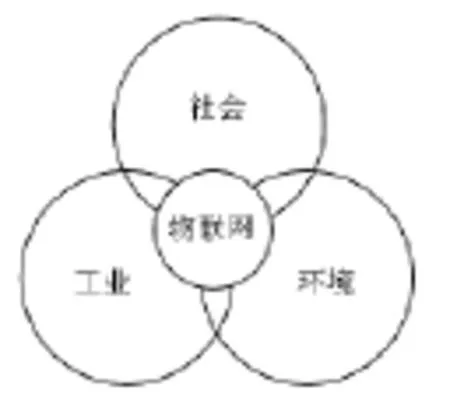

物聯網的應用領域取決于對“物”這一術語的不同理解。在工業上,“物”主要是指產品、設備、運輸手段等,以及在產品生命周期各個階段投入的各種物質;在環境中,“物”主要是指樹木、建筑物、狀態測量裝置等;在整個社會中,“物”是指公共場所的設施或者生活輔助設備等。2009年9月,歐盟第七框架下RFID和物聯網研究項目簇(Cluster of European Research Projectson TheI nternet of Things,CERP-IoT)發布的《物聯網戰略研究路線圖》給出了物聯網應用研究的基礎框架圖(見圖1),并列舉了現已確定的物聯網應用的18個主要領域。

我國在物聯網技術研發方面處于世界前列,具有重大的影響力,與德國、美國、英國等一起成為國際標準制定的主導國,而且是世界上少數能實現產業化的國家之一。

圖1 物聯網應用領域

3 物聯網技術在智能圖書館中的應用體系架構

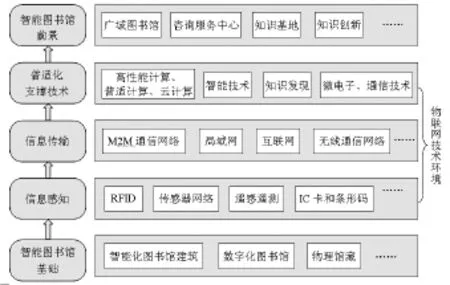

物聯網技術是面向應用并以需求為發展導向的新興技術,隨著信息技術的進步,物聯網技術的具體內容日益豐富。物聯網技術的體系結構可以分為感知層、網絡層和應用層3個層次:[4]泛在化末端感知網絡、融合化網絡通信基礎設施與普適化應用服務支撐體系。重點技術主要包括識別技術、傳感器、M2M通信技術、普適計算、云計算技術、知識發現與搜索引擎技術、數據和信號處理技術、關系網絡管理技術、安全和隱私技術等。

物聯網技術在圖書館領域的應用,應以智能化的圖書館建筑、數字化圖書館等業已發展并逐漸成熟起來的圖書館現有體系結構為基礎,輔以物聯網的核心技術在圖書館各項工作中的應用,并遵循需求導向的原則,最終服務于圖書館的各項管理和服務工作。圖2為研究小組構建的基于物聯網的智能圖書館體系架構。

圖2 基于物聯網的智能圖書館體系架構

3.1 智能圖書館基礎

智能圖書館技術是由智能化的圖書館建筑和數字化圖書館兩部分融合構成。一方面,圖書館的智能化進程必須以圖書館的館舍建筑、物理館藏等物質實體為基礎;另一方面,電子圖書館、數字圖書館,豐富了傳統圖書館的含義和服務范疇,也為圖書館的進一步信息化、現代化和智能化提供了基礎。樓宇智能管理系統、辦公自動化系統、通訊與網絡系統、綜合布線系統等,構成了圖書館的智能建筑與數字圖書館系統,也奠定了智能圖書館發展的基礎。

3.2 智能圖書館信息采集

智能圖書館通過物聯網感知層技術,可以隨時隨地感知、測量、捕獲和傳遞信息的新設備、新系統或新流程。從文獻資料、數據資源到圖書館運行狀態或用戶需求等任何信息,都可以被快速獲取并進行分析,便于立即采取應對措施。傳統的IC卡與條形碼技術,仍可作為圖書館重要的信息采集技術,但隨著信息技術的飛速發展,射頻識別、傳感器網絡等新一代信息感知技術逐漸體現出了優勢。新一代信息感知技術具有對“物”的使能作用,使得物聯網技術在圖書館中的進一步應用成為可能。

3.3 智能圖書館信息傳輸

智能圖書館信息傳輸可通過各種形式的高速且高帶寬的通信網絡工具,將用戶電子設備、圖書館資源和其他信息服務機構中收集、儲存的分散信息及數據連接起來,進行多方交互和共享,以實現圖書館物聯網的數據傳輸。

目前,圖書館的信息傳輸主要基于圖書館的局域網絡實現館域的信息互聯,并通過公用電話網、X.25、國家信息高速公路網等公用互聯網絡平臺,使圖書館具有開通國內、國際聯機檢索和家庭服務的能力。隨著各種通信技術從平行、獨立地發展,逐步走向融合,如移動通信技術與IP網絡的融合;電信網、電視網、計算機網、衛星通信網絡走向融合,形成了新一代技術——M2M技術,以實現人與人、人與機器、機器與機器之間暢通無阻、隨時隨地的通信。

3.4 智能圖書館的普適化應用支撐技術

普適化應用支撐技術包括各種計算與通信技術、計算設備制造技術、計算設備上的操作系統技術及軟件技術等。高性能計算、普適計算與云計算是物聯網重要的計算環境。高性能計算、普適計算、云計算與物聯網、智慧地球成為21世紀研究與發展的重點,它們將計算變為一種公共設施,以服務租用的模式向用戶提供服務。這些技術理念擺脫了傳統自建信息系統的習慣模式,將成為智能圖書館信息處理的核心環節。

物聯網的應用帶來的海量數據和業務模式,將使通訊網、互聯網和信息處理技術帶來數量級的需求增長和模式變化。基于人工智能的知識發現技術則是解決該問題的一項重要軟件技術,它是“從大量的、不完全的、有噪聲的、模糊的、隨機的數據中,提取出隱含在其中的、人們事先不知道的,但又是潛在有用的信息和知識的過程”。[5]知識發現將信息變為知識,將為知識創新和知識經濟的發展作出貢獻。因而知識發現必將成為智能圖書館發展的重要軟件支撐技術。

3.5 智能化的圖書館前景

3.5.1 泛在化的廣域圖書館

基于物聯網應用的智能圖書館,從時空的角度來看就是一種泛在化的廣域圖書館。泛在化即廣泛存在,它以無所不在、無所不包、無所不能為基本特征,以實現在任何時間、任何地點、任何人、任何物都能順暢地通信為目標,與普適化的概念很相近。這種泛在化或普適化的廣域圖書館正是以物聯網普適化應用支撐技術為應用基礎的。

3.5.2 信息咨詢服務中心和知識基地

物聯網技術的應用,促使圖書館加強其信息咨詢服務中心的地位。物聯網技術應用勢必改變圖書館傳統的借閱服務、典藏管理模式,提高圖書館管理效率,大大減輕工作負荷,促使工作人員全心致力于為讀者提供知識創新、高知識含量的服務,以最大限度地讓讀者享用信息服務。

[1]吳唏,甘琳.邁向智能化圖書館——無線射頻識別技術在圖書館的應用和創新[J].中國圖書館學報,2006,32(6):65-68.

[2]張潔,李瑾.智能圖書館[J].圖書館理論與實踐,2000(6):12-13,31.

[3]周洪波.物聯網:技術、應用、標準和商業模式[M].北京:電子工業出版社,2010:20-21.

[4]吳功宜.智慧的物聯網——感知中國和世界的技術[M].北京:機械工業出版社,2010:25.

[5]Fayyad U,et al.The KDDprocess for extractinguseful knowledgefromvolumesofdata[J].Communications ofthe ACM,1996,39(11):27-34.