盧作孚:航運巨子的實業救國夢

文/吳比

盧作孚,一個堪稱偉大、近乎完美的民族商人,生于艱困迷離時局,長于腥風血雨之中,死于春暖花開時節。他一生別無他求,只愿國泰民安,為此殫精竭慮,付出一生。

與義憤填膺的革命黨人不同,年輕的盧作孚把報國希望放在了興辦實業上。他說,“凡白種人做得來的,黃種人都做得來;凡日本人做得來的,中國人都做得來”。讓長江變通衢,中國船隊遍布世界各地海洋是他的夢想。無論時局多么惡劣,盧作孚忍受屈辱,負重前行,竭力在中國這塊政治與經濟貧瘠的土地上涂鴉夢想。

創“民生實業”

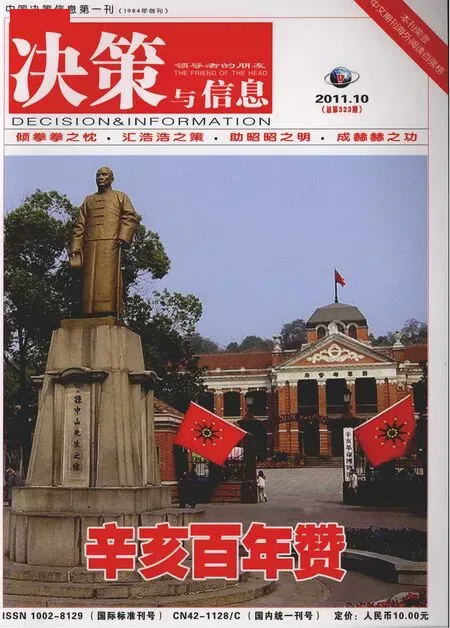

盧作孚1893年出生重慶合川,面容消瘦。植物學家胡先馬肅描述道,“貌若五旬,須鬢蒼白。一經接觸,能感受到理想家氣質,目光冥然而遠,聲音清而尖銳,辦事的熱忱,舍己為人的精神,處處像宗教改革家”。他命運多舛,幼時因病致啞兩年,靠賣合川特產桃片維持生計,僅讀6年小學,以后的學識靠社會這所大學獲得,所以自嘲“小學博士”,參加過同盟會和辛亥革命。

他和友人黃云龍合創“民生實業”,寓意是:立足民生,報效祖國,著手航運。當時,日本公司獨霸川江,華輪公司瀕臨破產。盧作孚創業開始就意味著破釜沉舟。他決定吞吃小企業逐步做大,最終化零為整。只要愿意出售的輪船,他來者不拒;愿與民生合作的企業,不管資產是否優質,民生都努力幫他們還清債務。不計后果的瘋狂擴張,民生“航”出了豪華輪船的速度:最多的一年,并入7家輪船公司,總噸位飆升到1500噸。越來越多的船運公司插上民生旗號,航線延長到5000多里。日本公司由盈轉虧,見勢不妙,默默退出川江。

民生違背商業規則的狂飆猛進,今天的企業家都難以復制。主要的原因在于,盧作孚生活的年代,中國政治、經濟、外交上尊嚴盡失,外國列強船只在川江耀武揚威,中國人一肚子怨氣和屈辱,民族主義和愛國主義精神空前高漲。特殊環境下,決定商業運作的不是規則,而是“主義”這張通行證。盧作孚提出,“中國人不搭外國船,不裝外國貨”的口號得到廣大民眾支持。民生實施吞并,目標就是“聯合國輪,一致對外,避實就虛,各個擊破”。另一方面,“主義”為民生公司提供了可能,而盧作孚在服務和制度方面的創新,則為可能提供了必要條件。

管理上,盧作孚一改傳統“三包制”,實施“四統制”,公司所有事務不再由船老大說了算,船上工作人員由公司統一任用,財務由公司統一管理,燃料由公司統一發送,駕駛由船長統一管理。服務上,盧作孚制定完整的規章,考核成績表就多達27種,頒布了從“經理須知”、“船長須知”到“駕駛員須知”、“輪機須知”、“理貨須知”、“茶房須知”、“水手須知”等一干條例,大大提高了服務質量。民生公司人人都是服務員,連盧作孚都親自為客人倒茶送水。一位外地求學的四川學生這樣描述:民生輪船票價不高,學生有折扣,伙食有五樣菜,船員、茶房對人禮貌,行李安全,設備好,夏天可以洗澡,沒有階級之分,通艙客可以到官艙去玩……雪白的床單、枕頭,井井有條的茶壺、茶杯,整潔安靜的船艙。特殊的國情、有效的管理支撐了民生的無度擴張。這也是盧作孚留給我們的商業思想遺產。

中國的“敦刻爾克大撤退”

1937年,抗日戰爭爆發。盧作孚臨危受命,民生公司放棄當年最后五個月的商業運輸,將上萬噸重的重要機器和軍械物資從長江下游的上海、南京運到武漢,再運往宜昌。

川江處于枯水期邊緣,大輪船航行的時間只有40天,讓人心急如焚。按民生運力,運送需要一年時間。盧作孚召開通宵會議,采取三段航行法,除極重要且卸載困難的設備直接運輸到重慶,其他物資在三峽或萬縣先卸載,以后再轉運。航行時間上采取白天航行,夜間裝卸,不放過一分一秒運輸物資時間,最大限度地發揮公司的運輸能力。

在《一樁慘淡經營的事業》中,盧作孚這樣描述他們浩浩蕩蕩的“敦刻爾克大撤退”:每晨宜昌得開出五只、六只、七只輪船,下午幾只輪船回來,當輪船要抵達碼頭的時候,艙口蓋子早已揭開,窗門早已拉開,起重機的長臂,早已舉起,兩岸的器材,早已裝在駁船上,拖頭已靠近駁船。輪船剛拋了錨,駁船即已被拖到輪船邊,緊張地裝貨。兩岸照耀著下貨的燈光,船上照耀著裝貨的燈光,徹夜映在江上。岸上每數人或數十人一隊,抬著沉重的機器,不斷歌唱,拖頭往來的汽笛,不斷地鳴叫,輪船上起重機的牙齒不斷地呼號,配合成了一支極其悲壯的交響曲,寫出了中國人動員起來反抗敵人的力量。在日本戰機狂轟濫炸下,經過20多艘輪船、850多只木船不停地在川江穿梭,直到宜昌淪陷,民生運送人員150余萬人,貨物100余萬噸,為中國抗戰保存殘存的元氣。沒有民生危難時刻的大搶運,中國長江上游的大后方不可能有大量的鋼鐵廠、兵工廠和紡織廠迅速投入生產。沒有軍事物資,中國軍隊赤手空拳,怎么上戰場打仗?民生公司為此付出了沉重的代價:員工犧牲117人,傷殘76人。

為而不有 公而忘私

1949年,新中國成立。在高層邀請下,盧作孚從香港來歸,并讓公司海外18艘商船陸續返回大陸。他兩次受到毛澤東的接見,多次與周恩來、朱德、陳云等中央領導見面。

與領導暢談中,他對新中國的建設充滿期望。就像最初參加辛亥革命立志一樣,盧作孚從來不希望自己僅僅是一個商人。他想做改革家,打破茍安的現實,經商只是實現抱負的手段。所以,很多人把盧作孚稱為“清教徒”——為而不有,公而忘私。

盧作孚終身為國家積累了大量社會財富,他和家人卻過著清貧的生活:從來沒有屬于自己的房屋和土地,住房租自民生,按月付費;他飲食簡單,困難時期吃飽都困難;他工資不高,兼任幾十家企業董事長所得收入全用于公益事業;他不愿當官,形勢所迫,曾義務任交通部次長等職,一旦任務完成,立刻棄官……盧作孚曾感嘆:“最好的報酬是求仁得仁,它可以安慰靈魂,沉溺終身,感動人心,變更一個社會,乃至于社會的風氣”。

巨星隕落

1952年,全國“五反”運動。此時,民生公司財務千瘡百孔,公司面臨上萬員工發不出工資的困境,旗下“民鐸”輪觸礁沉沒,更是雪上加霜。

財務危機始于新中國成立前。宜昌大撤退,盧作孚樹大招風。孔祥熙、宋子文對民生忌恨有加,不愿妥協的盧作孚遭受報復。他在加拿大貸款購船,宋子文對借款擔保托詞百般推脫。加上內戰、軍差頻繁,通貨膨脹嚴重,民生搖搖欲墜,無度擴張的后遺癥在危機中浮出水面。

1952年,憂心如焚的盧作孚第一次求助北京,中央決定破例提供舊人民幣1000億元(合今1000萬元)貸款,指示西南軍政委員會轉告。盧自殺前兩天,北京來電確認此事,獲知消息的民生副總經理童少生未告知盧作孚。盧死前下午,共事多年的二人同坐辦公室,童沒有說一句話。直至盧逝世,童少生一拍腦袋:“把這事忘記了”,一句話的輕描淡寫,卻是陰陽兩相隔。

同年2月6日上午,民生資方代理人學習小組會上,盧作孚因公司財務問題當眾檢討,當場落淚。兩天后,民生召開“五反”動員大會,公股代表張祥麟做檢查,大意是與盧北京出差時,一起吃飯、洗澡和看戲。盧作孚通訊員關懷突然揭發,暗指張祥麟受盧作孚“糖衣炮彈”的襲擊和拉攏腐蝕。關懷原為一輪船上的服務員,盧作孚讓他住自己家里,抽出時間親自教文化,對其仁至義盡。2月8日大會前幾天,關懷忽然搬出盧家。

盧氏后人說:盧作孚潔身自好,自然難以理解私人工資招待同事如此正常交往怎么成了腐蝕干部,他以心交之的工作人員怎會忘恩負義。他視人格尊嚴為生命,無端的侮蔑和侵犯,無疑是極大的刺激。當晚盧作孚服藥自殺,在一張毛邊信紙上給妻子留下遺囑:

一、借用民生公司家具,送還民生公司。

二、民生公司股票交給國家。

三、今后生活依靠兒女。

四、西南軍政委員會證章送還軍政委員會。

一位成就卓越的實業家最后以這樣的方式告別世人,不禁讓人唏噓。

1980年,中共四川省委為盧作孚先生作出了政治結論,結論中說:“盧作孚為人民做過許多好事,黨和人民是不會忘記的。”