細數臺農印象

文/圖溫琦 吳萍

細數臺農印象

文/圖溫琦 吳萍

臺灣農會是一個農有、農治、農享的農民自主性組織,主要從事農業生產、銷售、服務業務。其宗旨是“保障農民權益,提高農民知識技能,促進農業現代化,增加收益,改善農民生活,發展農村經濟”。

臺灣農會是臺灣分布最廣、影響最大、功能完善、運行規范的農民組織,既左右全島農業經濟,又在一定程度上左右政治生活,是臺灣一個十分重要的社團組織。臺灣第一個農會成立于1900年的三角涌(現臺北縣三峽鎮),至今為止已有上百年歷史,其間經歷了官治、紳治和民治三個不同階段,現已發展成一個集農民社團、經濟合作組織、社會組織與政府委辦機構等性質于一體的特殊的法人團體,具有經濟性、教育性、社會性和政治性四大功能。截至2005年,全省設有省農會1個,縣市農會21個,鄉鎮市(地區)農會268個,共計290個。

這個能夠左右政治生活的農會,它究竟是一個怎樣的組織呢?事實上,臺灣農會是一個農有、農治、農享的農民自主性組織,主要從事農業生產、銷售、服務業務。其宗旨是“保障農民權益,提高農民知識技能,促進農業現代化,增加收益,改善農民生活,發展農村經濟”。用一句更簡單的話來說就是豐富農民生活、改善農村生態、發展農業生產。

乍看龐雜實則清晰

作為一個有著百年歷史的組織,臺灣農會不斷地完善自己。它的組織機構乍看之下猶如“蜘蛛網”般復雜,但是細細觀察,它也是有紋路可循,而且清晰明了。

總體來說,臺灣農會組織為省、縣(市)、鄉鎮市(地區)基層農會三級制,基本上是一鄉一會。基層農會的成立有著自己嚴格的要求,基層農會所屬區域內具有會員資格滿50人時,應發起組織基層農會,并按實際需要設立農事小組為農會事業基層推行單位。另外,下級農會成立3個以上時,可組織上級農會。上級農會有輔導下級農會的責任。

就會員而言,農會會員分為個人會員和團體會員,會員每戶以一人為限。會員又被細分為正會員與贊助會員。以臺北市宜蘭縣農會為例,它現有1萬名會員,其中正會員4500名,贊助會員5500名,98%是個體會員,2%是團體會員。

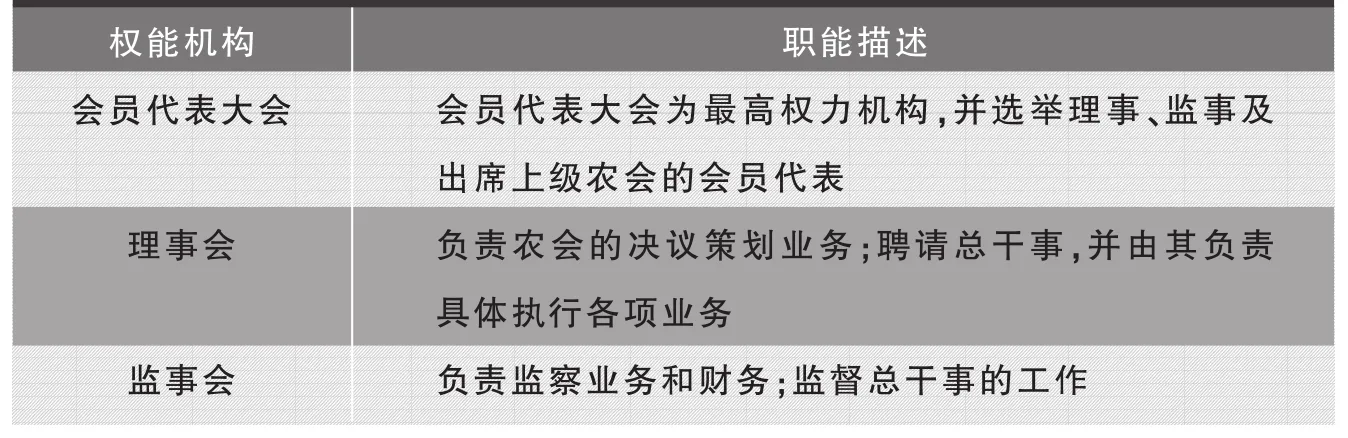

這么一個復雜的分類,要想順暢地運行,必然要有一個“給力”的權能機構。臺灣的各級農會均執行“權能劃分制度”。(見表一)

表一臺灣農會職能機構分類及職能

那么,擁有完善機構的農會到底每天都在干些什么呢?《農會法》第四條規定農會任務涵蓋21項,這些任務可以歸為農會的五大類業務:農業推廣事業、經濟事業、金融事業、保險事業和“國際”農業合作事業。農業推廣事業包括農事推廣教育、四健推廣教育、家政推廣教育、農村文化福利事業;經濟事業包括政府委托、會員共同利用、供銷、運銷及其他服務事業;金融事業包括存款、代理業務及放款;保險事業包括家畜保險業務、農民保險及全民健康保險業務及員工保證業務;“國際”農業合作事業包括“國際”農業合作交流業務、“國際”農產品進出口貿易業務及國際農業休閑旅游業務。農會各項業務經營、人事的操作權及財務開支、簽字等手續都由總干事履行。

賴以生存的“攬錢”招數

像臺灣農會這么一個龐大的組織,想要生存下去,沒錢是萬萬不行的。臺灣農會“攬錢”的招數很多,主要是通過四個途徑來尋求“金錢”支持。

既然是農會,要想成為會員,肯定得交費,于是,會費收入就成了農會的一項重要經費來源。會費有入會費和常年會費兩種。入會費只交一次,多少不等。比如臺灣宜蘭縣冬山鄉正會員和個人贊助會員的入會費為500元臺幣,團體贊助會員的入會費為1萬元臺幣。常年會費由會員大會決定。下級農會要將常年會費的20%交上級農會。

臺灣農會當然不只這么一項收入,農會從事農業生產、銷售、服務業務,那么它自然就會有經營盈余。農會各項事業中,靠供銷、信用和資產經營可產生盈利。基層農會都經營農用生產資料和生活用品,經營生鮮超市、批發市場、配送中心和休閑觀光旅游等項目。縣市農會、鄉鎮市(地區)農會把盈余8%上交至省農會,同時省農會根據各級農會的項目申請情況將各級農會上交的盈余返還給各級農會。

在農會的盈利中,信用部的收入不可小覷。農會信用部為會員和非會員提供農村金融服務,包括存款、貸款和部分理財產品。由于農會在農村中擁有非常高的威望和信用,所以農戶一般都會將存款存入農會信用部,并從信用部貸款從事農業生產。冬山鄉農會信用存款達到100億臺幣,平均每戶在農會存款20萬臺幣。據介紹,農會盈余的90%以上都來自于信貸服務。

除此之外,農會還可通過募集來獲得事業資金。農會為了舉辦事業可以募集事業發展資金,但必須專款專用。臺灣當局規定,農會每年財務決算后的盈余除彌補虧損外,提取15%作為公積金,5%為公益金,62%用于農業推廣、培訓及文化福利事業,10%用于農會理監事及工作人員的報酬薪金。

臺灣農會與供銷合作社

在臺灣,農會和農民的關系最密切。在大陸,供銷合作社正在努力成為為農服務的主力軍。目的相同的雙方有什么共同之處呢?通過五個維度對兩者進行比較可發現臺灣農會與大陸供銷合作社在很多方面有相似之處。(見表二)

表二 臺灣農會與大陸供銷合作社的比較