環境倫理觀對生態環境評價的影響機制探討

沙昱

福州市格致中學 福州 350018

環境倫理觀對生態環境評價的影響機制探討

沙昱

福州市格致中學 福州 350018

本文在不同環境倫理觀與自然價值觀辨析基礎上,分析了倫理觀對生態環境評價過程的影響機制:評價根基→評價過程→評價思路;提出生態環境評價的倫理觀模型:環境倫理觀→自然價值觀→生態環境評價思想→評價指標構建;倫理觀對評價過程的影響體現于評價主體與客體的辨證與生態關系;倫理觀對評價思路的影響體現于評價原則、思想、方法、標準、指標等方面;以對荒野的評價和自然生態景觀的評價為例說明不同倫理觀將產生不同評價結果;最后提出生態環境評價的維度:時間維、空間維和倫理維,以此可以計算出評價的實踐類型為18種。

倫理觀;生態環境評價;倫理維;模型

前言

倫理是用習俗、輿論等形式來規范和調節社會共同體中成員之間的相互關系,使之維持人們正常生活的穩定秩序。環境倫理是調節人類與各種生命形式及其存在的環境之間的價值秩序的形式。環境倫理學是研究人與環境(自然)關系的道德學說,屬于應用倫理學的范疇。

1 環境倫理觀與自然價值觀

20世紀中葉以后,環境倫理問題開始為越來越多的人所認識,其中具有重大貢獻的思想家包括Martin Heiadgger,Albert Schweitzer,Rechel Casson,Aldo Leopold等,20世紀80年代后期,環境倫理學理論呈現出多學派的發展趨勢,其中代表人物有Holmes Rolston,Paul Taylor,Bryan G.Norton等。目前主要的環境倫理觀分為三種:人類中心論、生物中心論和生態中心論,后兩者稱為非人類中心論,本文重點討論人類中心論和生態中心論的觀點及其對生態環境評價的機制。

2 倫理觀對生態環境評價影響的機制

2.1 生態環境評價的根基——倫理觀模型

目前生態環境評價的理論主要集中在生態環境評價指標體系的構建,但沒有追溯到其評價客觀性與不確定性的測度研究。生態環境評價的指標體系構建,是基于生態環境評價的理論體系構建,而生態環境評價理論的邏輯基礎是建立在人們對自然價值的認識上,而自然價值觀來自于環境倫理觀。

生態環境評價倫理模型中,從根到樹葉是環境價值體系的實現和實踐應用。對生態環境評價指標體系來說,是其構建的中心線索。根據這個模型,可以從根到枝葉進行討論,同樣也可以從枝葉到根進行尋索追蹤。無論如何,這是一個評價開始之前思考的框架和線索。

2.2 生態環境評價過程影響——評價主體與客體關系

生態環境評價就是評價者在一定的環境倫理思想指導下對自然實體(評價客體)生態環境狀況作出的一種評價或認識,是主觀對客觀的認識過程,主觀的價值觀或評價立足點對于評價結果至關重要。

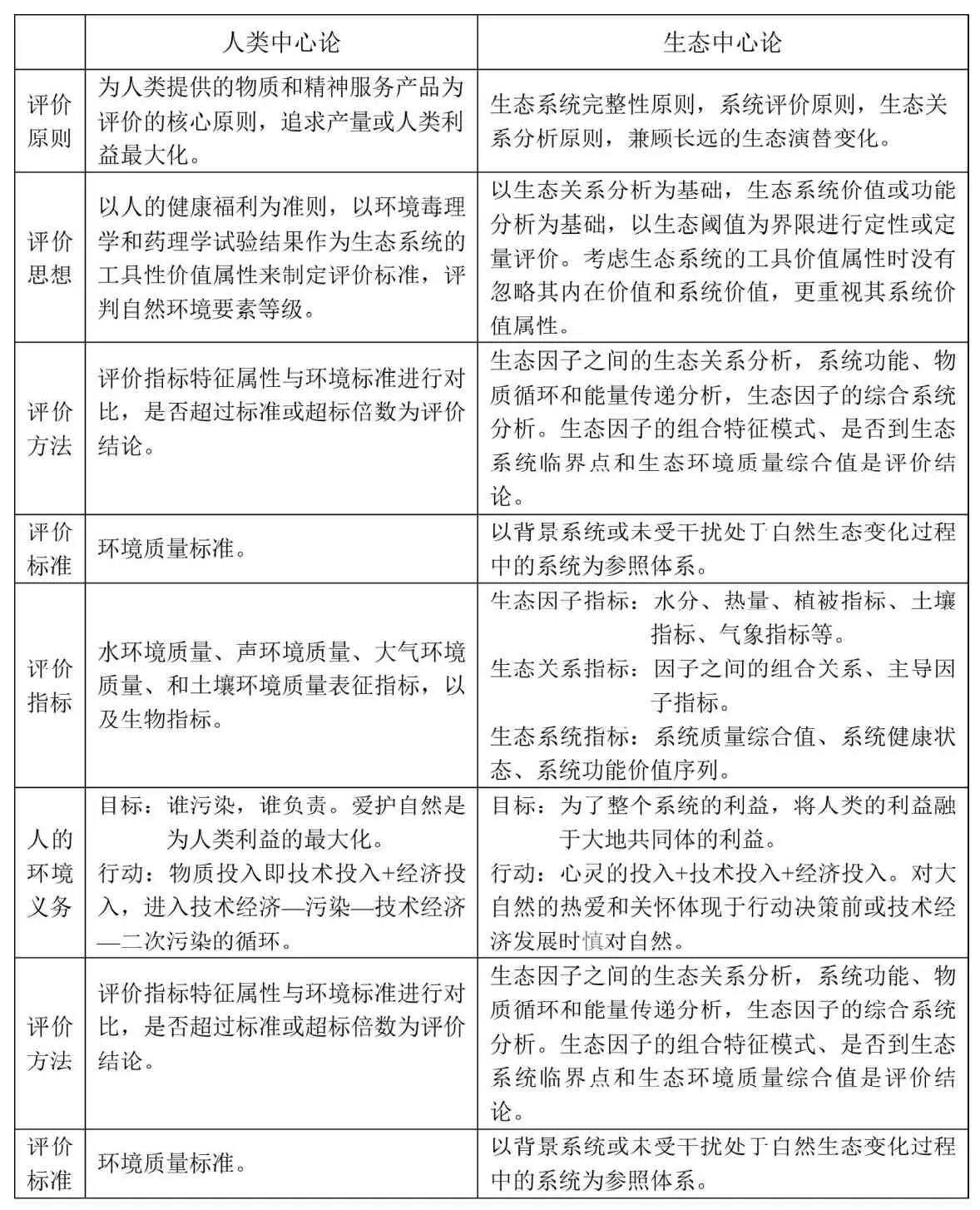

2.3 倫理觀與生態環境評價思路

傳統的生態環境評價被認為是生物評價,生物作為環境因子的要素之一進行單獨評價,生物量作為直接服務于人類社會的容易獲取的定量指標而作為評價的中心原則,例如工程項目的生態環境影響評價中以生物量損失作為一個非常重要的硬指標,目前隨著生態系統研究的深入,生態系統類型的識別和生態功能的劃分和類型作為重要的評價內容。基于上面對環境倫理觀如何影響生態環境評價過程的分析,辨析不同倫理觀在生態環境評價原則、評價標準、評價思路、評價方法、評價指標和評價結果的應用等方面的區別和聯系,通過相互比較,更合理地在倫理觀的指導前提下進行生態環境評價工作,并實現評價的最終目標——保護自然、肩負對自然的道德關懷義務,使大地共同體能保持其健康和美麗,實現超越人類自身的整體系統性和諧發展。

3 生態環境評價的倫理維

如前面分析,生態環境評價本身包含兩個實體即評價對象和評價者,評價過程就是后者對前者的認識過程。若以維度來描述生態環境評價,可以劃分為三個維度:時間維、空間維和倫理維,這三個維可以描述生態環境評價的深度和廣度。時間維和空間維是評價實體所固有的屬性,倫理是評價者所具有的特性,在評價者認識或評價客體對象的過程中,這種認識就具有了時間、空間和倫理屬性,以此三種屬性為維度可以劃分生態環境評價工作的類別和工作深度。

4 結論

4.1 從人類中心論到生態中心論是一種價值參考系的轉變,人類中心論只承認自然的工具價值;生態中心論承認自然的內在價值、系統價值和工具價值。

4.2 倫理觀對生態環境評價的影響體現在四個方面:評價根基—評價過程—評價思路—評價實例。

4.3 本文提出生態環境評價的倫理觀模型即:環境倫理觀——環境價值觀——生態環境評價理論思想——生態環境評價指標構建的樹枝狀結構,系統誤差從根到葉不斷累積。

4.4 本文提出生態環境評價的時間維、空間維和倫理維,以此三維為基點可以將生態環境評價實踐類型劃分為18個類型。

表1 基于環境倫理觀之上的生態環境評價思路辨析

[1]盧風,劉湘溶,主編.現代發展觀與環境倫理[M].河北大學出版社.134~135

[2]余謀昌.科學進步與生態問題[J].自然辯證法研究.1992年增刊

[3]葉平.回歸自然——新世紀的生態倫理[M].福州:福建人民出版社.132~143 查年份

[4]戴斯·賈丁斯 著,林官明,楊愛民譯.環境倫理學[M].北京:北京大學出版社.44~73

10.3969/j.issn.1001-8972.2011.04.003

福建省國際合作重點資助項目(2009I006)