新生代農民工“進”城之旅

□ 本刊記者 張 寧

新生代農民工“進”城之旅

□ 本刊記者 張 寧

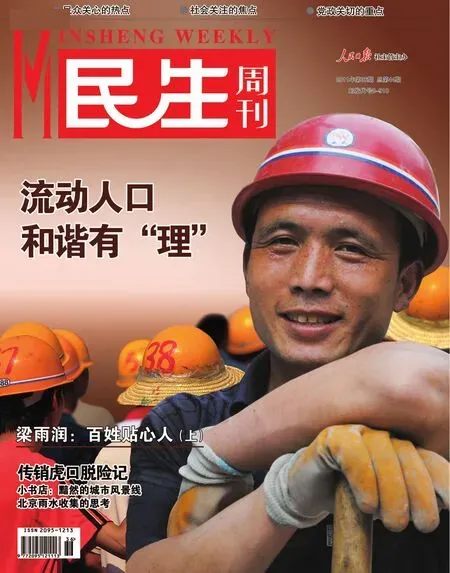

新生代農民工是城市工地上最活躍的分子。

“新生代農民工”是指一批經過基礎教育之后就進城打工的80后、90后。面朝城市,躋身于流動性最強的一個群體,“新生代農民工”對農業、農村、農民的概念不那么熟悉;他們渴望融入城市生活,而城市在很多方面還沒有完全做好接納他們的準備。

不一樣的農民工

一桿漂亮的開球,三球落袋。燈光昏暗的臺球廳里,一個高大健碩的男孩正認真地擊球。衣著樸素的他看上去跟旁邊大學里的男生并無差別,只是他心里明白,自己被稱為“農民工”,而非“大學生”。

他叫吳濤,1988年出生,高中畢業后便從家鄉農村來到城市開始自己的打工生活。離家的四年里,他去過上海、到過溫州,還在深圳停留過,如今在北京的城鄉結合處清河一帶謀生。做過建筑工地的工人,也呆過電子元件生產的流水線,現在的吳濤是食品公司的銷售。

像吳濤一樣,出生在80年代、90年代的農村孩子陸續涌入城市。隨著第一代農民工的返鄉,吳濤們已成為農民工的主力軍。他們在目前超過2.4億農民工總數中占有60%以上的比例,被稱為“新生代農民工”。

四年的漂泊使吳濤過早成熟,簡單大方的T恤,洗得發白的牛仔褲……與父輩不同的是,新生代農民工更加注重自己的形象,也多少經歷過學校的文化教育。工作之余,吳濤會去網吧,也會和同齡人去臺球廳打球。在吳濤的手機里保存著許多小說,這也是他平時打發時間的方式之一。

今年年初,吳濤來到北京尋找新工作。對他來說,深圳的流水線工作及兩千出頭的工資,雖能解決溫飽,但每天十小時的工作量、機械的勞動以及周六日的加班,讓吳濤覺得生活沒有激情。

對職業抱有很高期望值,不再像父輩一樣老實地呆在“累、沒出息”的工作崗位上,是吳濤們的普遍特點。一家印刷廠的招工負責人稱,“這一代年輕人很有脾氣,在工廠有點不滿意就能馬上走人。”

帶著做流水線工人時攢下的錢來到北京,吳濤找到了現在這份食品銷售的工作。雖然開頭很辛苦,收入不穩定,但吳濤對前景很看好。他把這份工作當做一份事業,每天奔波于各大商超零售店,努力完成自己的訂單任務。“雖然累,但這比在流水線上工作有意義得多。”

吳濤認為,他的工作、生活早已“城市化”,價值觀念、思維方式也與城里的孩子日益趨同。但是,他清醒地認識到,與眾多新生代農民工一樣,無法找到真正融入城市的鑰匙。

邊緣化的尷尬

“在諾大的北京,時常覺得自己很孤單。”在北京“漂”了五年的四川打工妹趙麗說。

北京的高房價讓趙麗覺得在這里安家簡直是天方夜譚,“像現在這樣奮斗一輩子也買不一套房子。” 甚至與同鄉平攤的租房費用都讓她覺得貴之又貴。

高中畢業就出來打工的趙麗對農事一竅不通,也不再習慣農村的生活方式。本想回到老家安穩生活的她,在農村呆不到一個月又返回了城市。“在老家也待不住,在城里做飯都是用天然氣,回到家燒煤球很麻煩。習慣了城里下班逛街上網的生活,回家感覺生活很沒勁。”

趙麗所面臨的尷尬,也是許多新生代農民工共同面臨的尷尬。他們是面向城市的一代,不想也無法再回到農村,也因此對老家的事漠不關心。同時,“攢錢回家蓋房結婚”的觀念也在這一代農民工身上逐漸淡化,“到大城市里不管干什么都比在農村好。”趙麗說。

但想在城市安家談何容易,高昂的生活成本,生存技能的缺乏,相對于城市里遍地的大學生他們的知識水平又不夠高……缺乏歸屬感的趙麗時常感到自卑:沒有城市戶口的她不敢告訴別人自己出生在農村;頻繁地更換工作,也讓她無法享受和城里人一樣的社保待遇……趙麗覺得,自己和城里人之間隔著千山萬水般的距離。

與單身的趙麗相比,河南籍的王剛夫婦則更加關注孩子的未來。王剛在北京海淀區開了一家水果店,十多平米的店鋪顯得很是擁擠。上小學一年級的兒子跟隨他們來到北京讀書。

在水果店的角落里,小男孩趴在一張小桌子上寫作業。由于凳子過高,他不得不彎曲著背部靠近小桌子。外面不時有來往的顧客,詢問著水果的價錢。

王剛稱,孩子之前在海淀區新希望小學讀書,由于這些打工子弟小學面臨拆遷,兒子被分流到北京石油附屬小學。對于這個結果,王剛露出滿意的笑容,這讓他感受到了政府對農民工的關懷。雖然在北京,小學對于外籍人員子女已開放,但并不能完全化解王剛的擔憂,“孩子以后還要上高中、考大學,不知道那時政策是個什么樣子。”

圓夢城市的希望

有研究者認為,新生代農民工將是我國未來經濟發展的主力軍之一。然而,每年春節期間,許多城市總要面對“用工荒”的尷尬。大批農民工返鄉,他們留下的工作崗位無人接替。農民工的勞動對城市發展具有重要意義,但他們對工作所在的城市仍然缺乏歸屬感。

從今年年初到現在,北京、上海、廣東,浙江等各省市響應中央號召,陸續舉行了“關愛農民工志愿服務活動”。各省市企業圍繞提高農民工崗位技能、維護農民工文化權益、保障農民工身心健康、關愛農民工子女等方面開展志愿服務活動,使廣大農民工在精神和生活上都得到關愛,增強對城市的歸屬感,培養農民工的“城市主人翁”意識和“新市民”理念。

人力資源和社會保障部副部長楊志明認為,政府要加快建立統一的人力資源市場,加強農民工培訓體系化建設,緩解他們技能缺乏、就業難穩定的問題;同時,推動農民工納入住房保障范圍。政府還要以放寬中小城市落戶為工作重點,推進農民工、特別是新生代農民工在城鎮落戶。

針對新生代農民工享受不到城市居民的同等待遇、全國范圍內的社保管理體系無法在短時期內建立的現狀,浙江、上海、廣州、成都、武漢等地推行使用“居住證”代替“暫住證”的制度。 一字之差,使已經施行多年的流動人口暫住證制度終結,也讓更注重精神世界的新生代農民工感受到了尊重。

在尊重背后,是農民工對平等享受城市管理和服務機會的渴望。過去,各省市的外來務工者持“暫住證”幾乎無法享受公共服務,但持有“居住證”,外來務工人員在醫療保險、子女上學、住房保障等方面能享有更多保障。

浙江省嘉興市外來務工人員憑借居住證,他們的孩子可以到居住地公立學校讀書,并且減半繳納借讀費;若在外來民工子女學校就讀,可憑政府發放的教育券免學雜費;可以參加城鄉合作醫療保險,還可以報考嘉興市所屬的各高中和中等專業學校。

上海針對外來人口已進一步細化、明確了公共租賃房的準入條件。根據規定,申請公租房的外來人口,需持有《上海市居住證》達到兩年以上,并且連續繳納社會保險金達到一年以上。這無疑更給新生代農民工帶來了希望,使他們在大城市安家落戶成為可能。

廣東省中山市實行農民工積分制入戶城鎮制度,對于農民工來說降低了文憑的門檻。只擁有技術,一樣可以高積分入戶城鎮,獲得市民身份。

“居住證”到“暫住證”的轉變,是政府職能由管理到服務的轉變,這不僅能夠增加流動人口的歸屬感、提高他們的待遇,更無疑是億萬農民工實現“市民化”的一個良好開端。

□ 編輯 郭 鐵 □ 美編 王 迪