小書店:黯然的城市風景線

□ 本刊記者 陳 曉

小書店:黯然的城市風景線

□ 本刊記者 陳 曉

低調的門臉,不起眼的招牌,在一眾繁華的餐館和商場中間顯得有些落寞,這是坐落于北京市海淀區某社區的一間小書店,白天經過時很少有人能注意到它。

時間是晚上七點,華燈初上之后的書店開始顯得通透敞亮,從小門臉進去,是六百平米的體量,環墻而立的巨大開放式書架上擺滿各種書籍,大約有十幾名顧客在書架前駐足。附近的保安也常常來這里看書,“他們會讀《毛澤東傳》”,店員這樣說。

書店的前身是一家茶館,老板是做風險投資的,在資本市場玩得風生水起,卻天然愛書,在接手上一個慘淡經營的茶館時,他有了一半茶館一半書屋的創業想法。

然而,從2009年開業至今,整個店的營業收入僅能持平,靠賣書這部分則“完全賠錢”。到今年九月,這家“彼岸書店”恰好開業兩周年。“能在這個時代開一家書店,是我的榮幸”,老板納木這樣說。

開一家屬于自己的書店,一個聽起來極富浪漫色彩的夢想,在現實中卻遭遇種種尷尬。從上世紀延續而來的民營書店的激烈競爭似乎并未得到釋放,反而愈來愈顯得緊張與局促。

十年:從蓬勃到慘淡

“三味書屋”創辦于1988年,被外界稱為北京第一家民營書店,偏居于長安街西單商業區一隅,鬧中取靜。

店主李世強與劉元生夫婦當初的想法僅僅是讓來客能夠獲得開架選書、購書的權利與樂趣。

這家“中國最老牌的民營書店之一”的書店已歷經23年的市場淬煉。它的創辦也拉開了全國民營書店蓬勃興發的序幕。此后,萬圣書園、國林風、風入松、三聯書店等民營書店“后來者居上”,一度引領文化風騷。

然而,今年七十多歲的劉元生在接受采訪時坦言,“我們現在生存的價值大概已經是一種符號了。”即便是不需要面對房租的壓力,卻也掙扎在“開一天,賠一天”的生存邊緣。

如果說三味書屋這樣的老店是一種歷史符號,那么同樣發端于上世紀九十年代的光合作用書房,其令人乍舌的擴張速度已成為另一種更為現代化的經營符號。

1995年,從廈門開到北京開到上海,從一家門店發展到三十一家連鎖店,光合作用書房成為風靡一時的連鎖書店,在北京、廈門、上海等地擁有數十家直營連鎖門店,建立了“學區+商業區+社區”的城市連鎖書店布局。

創始人孫池表示,“光合作用書房的理念是打造‘第二書房’,經營書、咖啡、音樂以及其他文化生活創意品。光合作用書房不僅以它所提供的圖書、音樂、咖啡等文化方式,更是以豐富的文化活動,承載了更多的‘悅讀’及‘文化傳播’可能。”

在北京,和這兩家書店一樣極富口碑的書店還有很多。

其中,以書店作為生活方式,家庭經營的社區書店“讀易洞”成為小規模獨立書店中的佼佼者。

在2010年第五屆民營書業評選中,“讀易洞”榮獲“年度最佳小書店”稱號,創辦人邱小石說這是他最喜歡的一個獎項。

頒獎詞這樣寫道:店主說,開書店是無經濟壓力條件下的個人樂趣。這間不足一百平方米、名字古怪的書店,把自己定位于“社區書房”,和鄰里交往的“互動空間”,在大書城林立、網上書店擴張的今天,它不僅是一個人的生活方式,更變成了一個社區的生活方式。

“單向街書店書店窄長,院子豁亮。借景圓明園,銀杏、核桃樹超美;萬圣書園清華南門向西,愛書人的圣地,無需多說;豆瓣書店在萬圣對面,口碑好,書便宜,名字好記;墨盒子書店大人樂園,小朋友的天堂,離豆瓣書店最近;盛世情書店買文史哲;時尚廊書店世貿天階的“新地標”。”

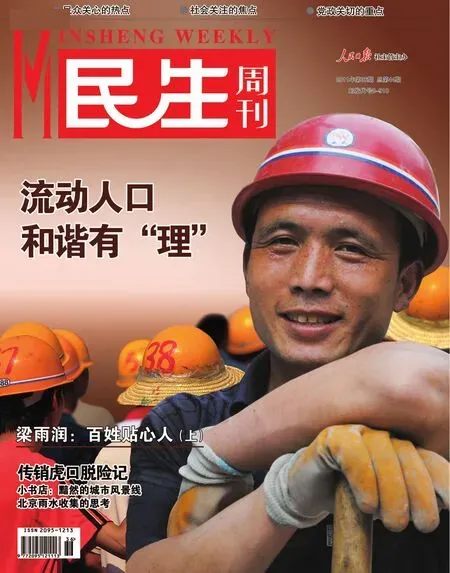

坐落在北京海淀區牡丹園附近的彼岸書店內景。圖/陳曉

這是一份來自網友總結的北京書店地圖,然而隨著時間與地點的變遷,這份承載了許多讀書人記憶的地圖也在悄然發生改變。

今年七月以來,被譽為“京城最強人文書店”、“ 北京的文化地標之一”的“風入松”書店被傳關張,文化界人士及網友紛紛慨嘆這家經營16年的老店的離開。

盡管倒閉傳聞尚未被證實,“風入松”總經理王洪彬表示書店尚在搬離過程中,然而新址難尋、經營模式難改,“東山再起”似乎并非易事。

在此之前,著名的北京“第三極”書局、廣州三聯書店關張時也曾引起公眾扼腕長嘆。

許多業內人士紛紛表示憂慮,越來越多的實體書店逃不開像風入松和第三極一樣生與死的抉擇。

夢想的光環

與歷經市場風云的前輩相比,年輕一代似乎少了很多焦慮。

利落的短發,簡單的T恤長裙,25歲的河北姑娘王超有著超出同齡人的冷靜與成熟,她是彼岸書店的店長,兩周一次的書本采購任務由她負責。

杰克·凱魯亞克的《在路上》、阿蘭·德波頓的《旅行的藝術》、梁啟超的《李鴻章傳》……她選書不在乎書本是否被貼上“暢銷”標簽,卻常常上網瀏覽大量人文社科類書評,也常常與顧客交流意見。

2009年王超還在盛極一時的光合作用書房工作,短短一個月內她就接手了兩家新店的開業,這一擴張速度令她感到些許擔憂。在她看來,當時的擴張似乎“是被推著走”,兩年過去,曾由她親手張羅的這兩家店已陸續關張。

與書比起來,王超更愿意聊茶,這是一個她以前從未接觸過的新鮮事物,“水很深”但也很有趣,而這也是目前她所在書店的主要收入來源。

在這個月里,王超已經接待了三位想開書店的創業者,他們與她聊夢想、聊規劃,想在老家開一家同樣富有情調的書店,王超告訴他們“這是好事,去做吧”。

短短幾年,王超的人生經歷已經十分豐富,而目前這份工作似乎令她的人生有了一個清晰的落腳,她也為自己描繪了夢想:“開一家屬于自己的小書店”。

在王超身邊,這樣的朋友還有不少,他們有的整天蹲守在某個商業區的角落,觀察和記錄人流,進行顧客調查;有的夢想開一家“7-11”的社區便利書店;有的則選擇直接殺進去。有位前輩告訴他們,“想開業,就做好賠完三百萬的準備”。

但也不乏成功案例,其中一位年輕人已陸續開了兩家書店,除賣書外,還提供咖啡和簡餐,一個在某大型連鎖超市,另一個在某大型Mall,短短一年已經開始盈利。

“書是能聚攬人氣的東西”,王超這樣說。在她看來,不管是哪一種商業業態,圖書都能從中起發酵作用。

活動策劃也是書店聚攬人氣的一項重要內容。

今年年初,彼岸書店成功舉辦了一場名為“孔子向西,歌德向東:孔子學院與歌德學院的對話”的活動,吸引了許多來賓。在活動現場,歌德學院(中國)院長米歇爾·康·阿克曼先生以及孔子學院總部總干事許琳女士作為主講嘉賓,與近百名觀眾近距離地探討了“文化交流”的主題。

如今在書店定期舉辦活動的還有科學松鼠會、讀庫等各種民間團體。

城市地標與風景線

一個不容忽視的現象是,近十年來國民閱讀率持續下降,中小書店紛紛倒閉,而占據二三線城市的新華書店只能靠教材教輔維持一方天地。

這一現象在各大城市都不鮮見,以地產租賃為基礎的民營書店紛紛因經營成本上升、人力成本上升等壓力而面臨倒閉的焦慮。

業內觀點認為,未來書店將被分為幾類:一個是地產商類書店,即傳統的新華書店模式。另一個是像讀易洞、臺灣誠品信義店這類代表一種生活方式的。第三類是像萬圣書園這樣有地標特征的。再就是像時尚廊、重慶西西弗這樣兼咖啡、文具等復合經營類書店。

這些業界觀點都被北京開卷信息技術有限公司總經理孫慶國所證實,孫慶國曾是某出版社社長,一輩子與書打交道,年逾花甲的他如今也開始過上每天一臺電腦、一部Ipad的生活,科技改變生活,也改變了一代人的閱讀習慣。

在分析風入松經營難以為續的原因時,孫慶國認為,風入松的定位是北大周圍、人文社科,原本還有生存空間。但是由于地租變化,銷售沒有增長,而成本越來越增長,加之主要閱讀群體的消費能力沒有增加,學生們大量上網買書,同時中關村地區圖書經營環境比較慘烈,地面書店的未來和面臨的形勢仍然嚴峻。

“這是長期的局面,這個環境不太會改變”,孫慶國說。

一個新的趨勢是,由于不受時間地點限制,網上購書開始流行,伴隨而來的是網上書店漸成潮流,并開始與地面書店分食市場。在孫慶國看來,網上書店未來還有很大空間,一類是像當當、卓越這種大型店;一類是特色店,出售專業書籍如醫學類、科學類等,需要專家坐鎮;還有區域性網上書店如“快書包”等。

與此同時,大型的綜合業態書店也逐漸興起,隨著生活方式的改變,有文化內涵的一站式消費將成為主流。

然而,“書是要讀的,讀書最大的成本是時間成本,尤其是一些思想類讀物,需要在現場看。上網所瀏覽的往往只有信息,很少有實用性思考”,孫慶國說。

孫慶國所在的開卷信息技術有限公司的一項主營業務是做數據統計,將全國1800多家地面書店的pos機銷售記錄上傳整理,進行持續地市場監測,將數據整合以后提供給出版社作為參考。

在孫慶國看來,小書店是一個城市的文化風景線,沒有這些千千萬萬的小書店組成的、把閱讀變成一種生活方式的文化活動和行為的話,圖書這種文化將會越來越離我們遠去。

在交談中,兩鬢花白的孫慶國一再表示,閱讀一定要變成一種生活方式,要喜歡圖書帶給人們的享受。“當書店都消失的時候,那這個世界也是不美好的。”

□ 編輯 崔銀娜 □ 美編 閻 瑾