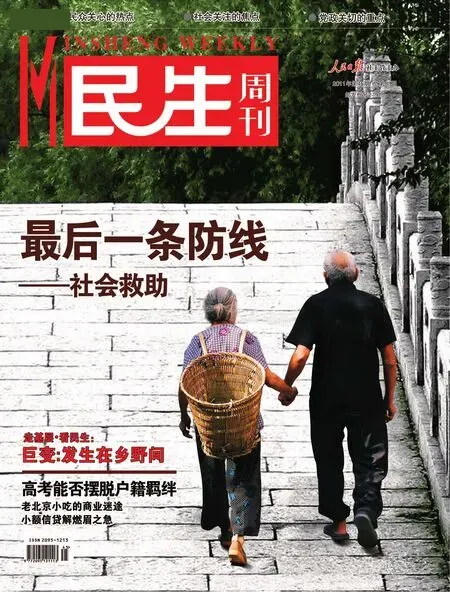

老北京小吃的商業迷途

□ 本刊記者 張子琦

老北京小吃的商業迷途

□ 本刊記者 張子琦

著名作家舒乙先生曾以“小吃大藝”描述老北京的小吃。爆肚、茶湯、奶酪……還有回蕩在胡同深處的叫賣吆喝聲,是很多老北京人記憶深處最溫暖的畫面。然而,如今這些起源于在廟會或沿街集市上叫賣的“碰頭食”,卻一直在資金困境中居無定所,顛沛流離。

2006年,多家老字號小吃由于租金壓力集體撤出前門;今年,入住“九門小吃”的8家老字號小吃再次以相同的原因歇業。

在如今競爭激烈的市場環境下,老字號要如何面對地價租金不斷上漲、各項成本連年增加的現實狀況?這是老字號小吃必須要思考的問題。

“九門小吃”風波錄

2006年,老北京傳統小吃協會在會長侯嘉的帶領下,籌集啟動資金1170萬元,在后海3000平方米的仿古建筑中,安置了從前門門框胡同“一線天”拆遷后“流離失所”的11家老字號小吃。至此,以振興老北京小吃為名,11家老字號開始了在后海開始了“抱團經營”。憑借小吃大“義”的美談,“九門小吃”(老北京有內九城,故曰九門)成為京城最為著名的小吃街之一。

然而,僅僅一年之后,“九門小吃”與老字號就因租金問題發生了糾紛,老字號希望九門方面不再收取每月900元的“公益金”和降低流水扣點。最終,“九門小吃”并未同意這個要求。直至今日,老字號的流水扣點仍維持在30%至33%之間,并支付每月900元的“公益金”。

2010年,“九門小吃”再掀風云,小腸陳以及另外兩家老字號由于費用過高,入不敷出,高調撤離“九門小吃”。今年9月,“九門小吃”再次提高管理費,由此前的每年1萬元漲至每年3萬元,成為一場新的撤店風波的導火索。爆肚馮、月盛齋等8家老字號掌門人收到九門方面的“告知書”,限老字號3日之內撤出小吃城。隨后,8家老字號聯合在門匾上蓋上紅布,準備撤店。在經歷了股東之一勞曉武以個人名義召回和與九門股東“閉門會議”之后,老字號與“九門小吃”達成了一份擱置爭議的“口頭協議”。

如今,老字號仍在人群熙攘的“九門小吃”迎賓待客,“撤店”似乎已經成了過去式。事實上,卻仍然暗流洶涌。爆肚馮的掌門人馮廣聚對媒體表示,“創業者的事兒也不提了,要我們和普通檔口漲到一樣,1萬變成3萬。”語氣不忿。另一位老字號負責人也向記者抱怨,“九門小吃”拉他們入伙時承諾的“永不加賦”也成為一句空話。

對此,侯嘉也有自己的理由,“五年合同已經到期了,新的合同會一碗水端平,在合同到期時就已經告知老字號了。”他認為,老字號也要遵守市場的“游戲規則”,遵行市場規律,也就是說,“一定要簽訂合同,3萬元的進場費也一分不能少”。

至于漲的租金是否合理,侯嘉認為店鋪的租金,商場內的維護、負責清潔的人工費……以及一些可變成本,結算起來是不小的開支,而老字號不需要支付自顧人工以外的任何費用。反觀各家老字號這幾年生意做得風生水起,“以小腸陳為例,五年來,小腸陳的流水是670萬元。”調整利潤的分配,合情合理。

九門小吃牌匾。

面對“九門小吃”內部矛盾的激化,也讓其他的美食街看到了機會,紛紛向老字號拋出了橄欖枝,希望這些老字號能夠加入。基于此,老字號以撤店為砝碼更重一層。然而,“九門小吃”方面也不肯在租金方面讓步。

雖然暫時擱置爭議,繼續營業,但危機仍未過去。侯嘉透露,“九門小吃”本身和業主所簽的土地使用合同11月也要到期,是否能夠續租也是未知數。故此,九門風波最后的結局仍不可知。

固守舊制還是與時俱進

在老字號重新開張的“九門小吃”,大多數顧客都是拿著相機的旅行者,鮮少看到北京本地人。來自東北的張美英對手里的灌腸搖搖頭,表示很失望,“完全不是想象中的味道”。記者采訪中,有幾位市民都或多或少顯出失望的情緒。

“九門小吃”一直聲名在外,主要的消費群體也是游客,但在龐大的客流量背后,也有著不能忽視的潛藏危機。“這都不是原汁原味兒,哪有老北京人啊!”一位遛彎的“老北京”對記者說。

八家老字號集中小吃攤位。圖/張子琦

面對“不懂吃”的游客,一些小吃店開始“不會做”了,用料、手工都開始偷工減料。“不是味兒”恐怕也是很多老北京小吃經營難以為繼的根本原因。

鼎盛時期的老北京小吃有幾百種之多,隨著時間的推移,如今寥寥不足百種。市場競爭是殘酷的,在采訪的過程中,侯嘉不止一次地表達了對老北京小吃“與時俱進”的期待。在他看來,老北京小吃就是“捧著金飯碗要飯”。無論是政府的扶持還是企業的步步退讓,都不如喚起老北京小吃自身的生命力來的重要。

如何才能讓老北京小吃繼續保持“原汁原味兒”,如何避免這種“不做回頭客”的心態延續?

侯嘉提出了“不要終身制”的觀點,“老字號也應該設置一個考核制度,三年或者五年進行一次考核。優勝劣汰,通過競爭給老字號帶來新的生機。”

他覺得,老北京小吃要發展,就必須要轉變自己的心態。“就是這個味兒”不能成為老字號固步自封的借口,要迎合消費者的口味;要抓住“有閑、有錢、有文化的人”;更要抓住消費者的心理,消費者不是為了“吃飽”而是希望“吃得精致”。更多的時候,消費者是用眼睛、用心去吃,品味、回憶。所以,老字號應該盡量提供“小而精”的食品,而不是用“燒餅就應該這么大”來搪塞消費者。

轉變經營理念才是重點

“老北京”不買賬,新游客不想回味,年輕一代的新北京更喜歡“洋快餐”,老北京小吃面臨著四面楚歌的窘境。商圈經營者和老北京小吃的利益糾葛又該何去何從?

北京工商大學經濟學院洪濤教授認為老北京小吃必須要向“工廠化作業”方式轉變,這也和侯嘉所講的“標準化”不謀而合。“傳統小吃面對的消費群體是每年1.8億來北京的旅游者,統一的加工工藝是小吃發展的趨勢。材料統一,口味相近也是創立品牌的基礎。”這樣才能滿足市場的需求。

另外,要由傳統的小作坊經營方式轉變成現代化的規模經營方式,比如抱團經營或者連鎖經營等。

但是對于資金短缺的個體老字號經營者而言,“掙不到錢,我用什么改進手藝,發展門店。”一位沒有實體店面的老字號負責人這樣對記者說。他自嘲有時“掙得還不如伙計”。這也正是為什么老字號多次都因為“租金”而集體搬遷的原因。利潤的多寡成為個體老字號是否得以延續的重要衡量標準。

面對老字號手工作業,規模小、利潤低和商鋪經營者管理成本增加的矛盾,洪濤認為應該由政府、行業協會、商區管理者和老字號經營者四方共同努力才能得以解決。他認為,政府要行進更加靈活的政策,比如允許一個牌照多點經營,鼓勵老字號開設連鎖店,并減免一些稅收;商區管理者對經營狀態不良的商戶減免一定的租金,而實際上這也是一種“雙贏”,對于商區來講,老字號的存在也是一種點綴,形成“商圈效應”;行業協會則從行業內部提升小吃經營者的素質,約束他們的行為,提升小吃的品牌和檔次。多管齊下,才能從根本上解決小吃行業面臨的種種矛盾和困境。

作為“九門小吃”的主管單位,西城區商委自然不會對這場糾紛視而不見,事實上,政府一直不遺余力地為老北京小吃的振興做著努力。

西城區商委主任郭新對記者表示,市流通發展資金以及中小企業發展資金對老北京小吃一直有傾斜政策,“特色食品未來發展指導性意見”已經進入了征求意見階段,近期也會出臺。

屆時,也許老北京小吃會迎來一條較為明晰的發展之路,也會有更多的手工藝從業者從中獲得實惠和就業機會。

□ 編輯 崔銀娜 □ 美編 閻 瑾