武家封建制時期日本政治經濟中心的轉移

韓賓娜

(東北師范大學歷史文化學院,吉林長春130024)

武家封建制時期日本政治經濟中心的轉移

韓賓娜

(東北師范大學歷史文化學院,吉林長春130024)

氏族制在朝廷與地方的大量殘留,使律令制度在12世紀以后的日本開始式微。武家政權的崛起及其政治、經濟乃至文化中心從京都畿內的游離,凸顯了近世日本社會變革的本質。由此而造成的封建制與律令制的混一局面,到江戶時代已臻至頂峰。對這一過程的疏解,將有助于人們理解明治政府東京遷都的歷史邏輯。

氏族制;律令制;武家;中心;江戶

以武家為核心的封建制時期,日本的政治和經濟狀況發生了前所未有的變化。變化的結果自不待言,而變化的過程,則凸顯了日本自身的歷史發展邏輯和有別于東亞其他國家的行動特征。探討制度與制度之間的嬗變軌跡和融合機制,對于準確把握從中世到近世再到近代的日本社會的演變規律,不乏啟示。

一、武家封建體制的形成與政治經濟中心的轉移

平安遷都至11世紀日本社會的整體變化,使律令制的瓦解已成不可逆轉的趨勢。進入12世紀后,隨著興起于地方的新勢力的出現,朝廷貴族通過利用和偷換律令體制來實現權力壟斷的局面宣告結束。這股無需繼續依賴攝關與公卿力量也可以獨立發展的新勢力,便是研究者們常說的封建主義的政治權威和新的土地管理制度。

氏族制的復蘇,無疑構成了上述變化的制度誘因。隨著土地私有化進程的加快和中央與地方氏族勢力的相互勾結,國家在地方的土地所有權被嚴重地削弱;而當“國司”屬下的地籍官和警察官無權進入私人土地,也不能再檢查私人土地時,地方官吏的民事、刑事司法權也開始被剝奪。這一系列情況,意味著律令制所提供的公有化管理模式,已不可能再有效地控制這個國家的生產和生活,也不可能給基層社會提供起碼的治安保障。同時,它還預示了一種新的發展趨勢,即私有武裝力量的合法化、司法機關的私有化和從地方到中央的行政管理的軍事化。這表明:以往律令國家的政府部門,已經喪失了它的基本職能。

無論是司法的還是警備的,走向世襲的地方官吏已得不到來自官方的保護,這就要求地方首腦必須想辦法來武裝自己和他們的部下。而這種武裝之所以能行得通,是因為他們利用了健兒兵制。此制度是朝廷鑒于征兵制的日趨無用化,曾于延歷11年(792)下令,廢除陸奧、出羽、大宰府管內以外的全國兵士,而代之以“健兒兵”。當年在征兵制度下并沒有被真正鏟除的地方貴族后裔,這時重新復活,使地方首腦的家族成員開始公開被征召,很快就成為地方軍事力量的主要來源。由于武人貴族所特有的軍事訓練,不但使精英武士的觀念得以復活,而且其裝備也與一般武裝力量之間出現了明顯的技術差別。于是,街面上又重新出現了橫沖直撞的“帶刀者”。當這種現象蔓延后,莊園里的行政官員都紛紛仿效,致使本為文職官員的地方首腦,在執行公務時也不得不通過武人的力量來解決,它在使以往的文職權威大為跌落的同時,“尚武”的風氣也開始普遍流行。

武士貴族主要來自農村,他們喜歡通過意氣相投的方式組合在一起。在這種團體中,權威建立于主從關系的基礎上,而不是文官那種建立于律令關系的基礎上。大多數集團中,都有一個親屬核心或形式上的親屬關系網絡。它要求“從”對“主”要絕對忠誠和無條件服從。他們在精神上有共同的宗教支柱,集團首領一定是舉行宗教儀式時的祭主。正因為如此,這種以血緣和準血緣紐帶相維系的武士集團,便常常被稱為“氏族”。由于武士團體內部以及由性質相同的團體聯合而成的軍事同盟的內部關系,顯得親密而持久,因此,霍爾把這種“新的權威制度”,視為“可以和歐洲的領地制度相比”的制度[1]63。

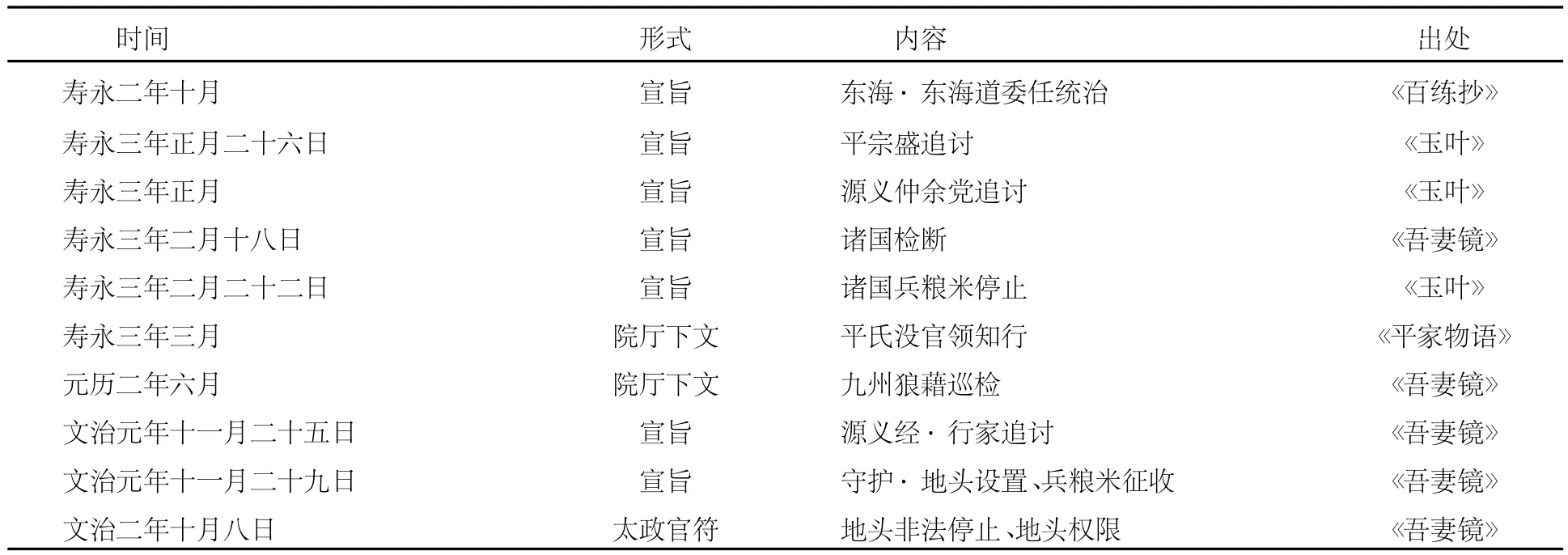

應該說,地方上后來發展起來的勢力較大的武士集團,很多都是被舊貴族們糾合和利用的產物,正因為與舊貴有關,因此便都與朝廷之間有著這樣和那樣的舊式關系。他們希望自己的力量能夠左右朝政,同時又想借助朝廷的名分和權威來進一步加強自己的實力和擴充自己的勢力。這樣,在日本的這一段歷史中很容易看到類似于中國東周時代的武力爭霸場面,以及朝廷在這種爭霸中所扮演的各種角色。而首先登場表演的,是出現在11世紀末的兩個各具特色的龐大武裝集團:一個是在關東建立了強大根據地的源氏集團,另一個則是攪進朝廷內部矛盾并盤踞于西南地區的平氏集團。在此后的“源平戰爭”(1180—1185)的較量中,雙方都盡可能地動員了日本各地的武士前來參戰,其規模之大和持續時間之長,在日本歷史上可謂空前。這場戰爭向天下展示了武家的力量,日本進入武家時代已成事實。取勝的源賴朝在戰爭結束后對政治中心地點的選擇,十分耐人尋味。這需要與此前平清盛的做法作對比才能看得清楚。平清盛的武裝崛起,從一開始就把目標對準了京都。在他看來,雖說京都的政治結構已趨于崩潰和瓦解,但天皇作為一個不能取代的權威,仍具有極高的利用價值。倘能劫持天皇,則天下自然歸附。平清盛之所以極其看重京都,就是因為他仍把那里當成具有實際政治功能的發號施令核心。他十分熱衷于用六波羅①六波羅位于今京都,當年平清盛權傾天下時的邸宅在此,是其大本營。的皇宮衛戍部,來代替藤原氏的政所和作為京城政權主要所在地的退位天皇的院所。然而,擊破平清盛夢想的源賴朝,走的則完全是另外一條路。他發現,京都的政治機構雖然已形同虛設,但誰想以外臣的身份在短時間內控制它,并通過它來運轉這部龐大的國家機器,不是為時尚早,就是無法奏效:因為對天皇的挾持必然招致天下公憤;而律令制與攝關制的混亂體制,也決不可能成為武家政治得以施展的政治舞臺。平清盛形近而實遠的失敗教訓,使源賴朝選擇了形遠而實近的國家控制方式,他在鐮倉設立了完全屬于自己的軍事司令部——“幕府”,這不但躲開了與天皇有關的篡逆嫌疑而繞過朝廷,更顯示了新興軍事貴族完全有能力將朝廷權力放棄不顧的自信和能力。如果說平清盛是“挾天子以令諸侯”,源賴朝則是“挾實力以令天子”,而事實證明了后者判斷的高明。日本的古典中記錄了賴朝一步步走向成功的時間表,如下所示:

時間 形式 內容 出處壽永二年十月 宣旨 東海·東海道委任統治 《百練抄》壽永三年正月二十六日 宣旨 平宗盛追討 《玉葉》壽永三年正月 宣旨 源義仲余黨追討 《玉葉》壽永三年二月十八日 宣旨 諸國檢斷 《吾妻鏡》壽永三年二月二十二日 宣旨 諸國兵糧米停止 《玉葉》壽永三年三月 院廳下文 平氏沒官領知行 《平家物語》元歷二年六月 院廳下文 九州狼藉巡檢 《吾妻鏡》文治元年十一月二十五日 宣旨 源義經·行家追討 《吾妻鏡》文治元年十一月二十九日 宣旨 守護·地頭設置、兵糧米征收 《吾妻鏡》文治二年十月八日 太政官符 地頭非法停止、地頭權限 《吾妻鏡》

其中的第四條十分重要,它表明朝廷已將全國的軍事警察權交給了源賴朝。這使他用此名目將自己的御家人派遣到各“國”莊園的愿望從此變成了現實[2]30-31。

然而,日本的封建制,并不是一蹴而就的。它沒有和皇家制度突然發生決裂,這比較符合日本的傳統習慣。史學家們將日本封建主義的形成過程分為以下三個階段:1.鐮倉時代(1192—1333)。在這個階段里,軍事領導及封建主義的力量與京都皇家勢均力敵。2.足利時代(或稱室町時代,1333—1573)。在這個時代,武士占據了皇家制度以外的權力空間,并取消了宮廷的大多數所有權。3.德川時代(1603—1867)。在這個時代,武士階級已毫無疑義地是國家的統治者了,同時也更加依賴政府的非封建措施[1]61。武家政權與京都朝廷“分亦不是,合亦不可”的局面,自平清盛和源賴朝之后又經歷了一輪反復,即室町幕府的所在地建在了京都,而德川幕府的政治中心則遠離京都,建造于關東的江戶。由于施行時間最長、最成熟也最安定的幕府制度主要展開于江戶,而且只有江戶才成為德川家康以來二百六十多年日本的實質性首都,因此,通過江戶來觀察日本宮都功能的變化,便成為該時段此類研究的關鍵點。審視日本的封建主義類型時會發現,盛行于日本達六、七個世紀之久的這種制度,其實體現了歐洲中世時代的“feudalism”與中國周代的“封建制”這兩者間的融會特征。“大名”的地盤,進入16世紀后開始成為小的封邑。這種封邑里面的人,自己管理和保護自己的地盤,很少考慮天皇的權威與批準。因此當16世紀末歐洲人看到這一情景時,都按照歐洲封建制的習慣而稱大名為國王或王子。而后來的發展顯示,日本的該制度,形式上更多表現出如東周爭霸時代“禮樂征發自天子出”朝“禮樂征伐自諸侯出”、“自大夫出”方向的轉變趨勢。日后德川幕府更是被稱為“霸府”。其實自源賴朝以后鐮倉·室町和江戶幕府的將軍們都把封自朝廷的“征夷大將軍”名分看得十分重要。這時的天皇,只能拿幾個象征性的官位賦予將軍們以最高榮譽,并以此來制衡全國的武裝力量和保存京都小朝廷。而將軍們的實力,也讓明朝皇帝賜予其日本國首的地位[3]①明成祖永樂六年(1408)十二月,其國世子源義持遣使來告父喪,命中官周全往祭,賜謚恭獻,且致賻。又遣官赍敕,封義持為日本國王。,明成祖于永樂六年(1408)封足利義持以“日本國王”的稱號。②《明史·外國列傳·日本》中所言受封的源義持,即足利義持(生卒年1386—1428,在職年1394—1423),足利義滿長子,室町幕府第四代將軍。義滿雖于1836年將將軍職位讓與他,但未賦予其實權。義滿死后,義持方正式主持幕政。因對義滿向明執臣子之禮有所不滿,曾一度欲廢除與明朝間的“勘合貿易”而未果。

二、德川時代的幕藩體制及其對天皇和地方的控制

從“應仁之亂”③“應仁之亂”(応仁の亂):應仁元年到文明九年(1467—1477)年間,因圍繞足利將軍家與管領畠山·斯波兩家的繼承人問題發生爭執,而引發的一場有東軍細川勝元和西軍山名宗全及其諸大名參加的京都混戰。在這場戰爭中,京都里巷成為戰斗的中心,幕府權威因之大為掃地。這場爭亂,對于當時的社會和文化都造成了劃時代的破壞。到1568年織田信長進入京都,這一百年在日本歷史上被稱為“戰國時代”。在“應仁之亂”中,過去在一定程度上不得不依賴于皇家的地方行政首領,被稱為“大名”的地方軍事長官所代替;而以往的“莊園”也基本上被代之以“封地”。不難看出,戰國諸雄的領土,是由內而外形成的,而不再是來自國家的分封或賞賜。換言之,這些領地的范圍,與各諸侯各自爭得的疆域是一致的。“大名”的概念,最早叫“名”,是“受領”時代的田地指代,也是“負名體制”得以成立的基本生產資料。當時即已有之的“大名”“小名”之稱,不過是指占有大量“名田”的領主和占有少量“名田”的領主而已。后來,隨著領主們土地兼并范圍的日趨擴大和勢力的增強,逐漸變身為地方軍事首領的諸侯仍喜歡自稱為“大名”,以至于室町和江戶幕府時代亦相率襲用。這些完全立足于土地占有基礎上的地方軍事貴族,截止于1560年,在日本已達到二百余個。這種情況,使直到15世紀都還一直保留著13世紀行政特點的日本政治狀況,在16世紀終于獲得了質的飛越,因為權力的真正輪廓已不再和莊園的邊緣或老的行政權限相吻合。這時的日本已經“完全封建主義化”了。[1]98

之所以以1560年作為一個重要的時間段限,是因為從這一年開始的日后四十年間,日本有三個重要的代表人物織田信長(1534—1582)、豐臣秀吉(1536—1598)和德川家康(1542—1616)先后出場,并通過他們的實力和智慧先后讓全國的大名紛紛臣服,從而基本上實現了日本的統一。

從生卒年可知,他們三人稱得上是同時代人。由于這時的京都只是在天皇居地的意義上還有某種象征性價值,而于真正的政治經濟實力和作用上已基本被邊緣化,所以三個人幾乎都把如何建立起一個京都以外的霸主式中心,作為自身經營的重要目標來對待。織田信長在結束足利幕府(1573年)后雖然控制了京都,并成為事實上的日本霸主,但他本人卻把主要精力投放到了建立獨立于京都外、并能對全國大名構成真正軍事震懾和經濟文化吸引的城堡上。這個城堡,就是坐落于琵琶湖邊的著名的“安土城”(位于今日本滋賀縣安土町)。它不但在敵人的火器進攻面前固若金湯,還兼具有繁榮區域經濟和文化的歷史使命。與此同時,豐臣秀吉也在“桃山”(今京都附近的伏見)建造了一座類似的城堡,叫做“伏見城”。這一被稱為“安土桃山時代”的獨立于京都以外的城堡文化,深深地影響了日本全土。在其后的幾十年間,姬路、大阪、金澤、和歌山、高知、廣島、江戶、岡山、甲府、仙臺、熊本、彥根、米澤、靜岡和名古屋等地,均建立起具有上述功能的城堡來,其標志,就是人們至今可以看到的類似于大陸建筑風格、又與之有相當區別的飛檐疊層黑瓦白墻的建筑物。霍爾認為,“在日本城市文化的歷史上沒有一個時期比1580—1610年更活躍”,“在世界史上也很難想象城市建設有什么類似的時期”[1]121。其所呈現在人們眼前的,其實與東亞地區的封建制特征、特別是該制度的晚期特征非常相像,如中國東周時期各諸侯國城池的繁榮壯大,以及因為最強勢武裝力量的“辟國”“開地”,使“國”數迅速遞減[4]。日本爭霸勢力的數量則是從1560年時的二百多個大名,遞減到后來存留下的還不足三十幾個。不用說,爭霸戰爭中的霸主作用,是至關重要的。豐臣秀吉不但有效地控制了日本的主要大名,為了贏得這些大名的永久支持,他還把對外攻打朝鮮,作為進一步擴展他手下大名們封地的重要手段,而這也幾乎成為自倭國時代“白村江”戰役以來日本人第二次與中國之間的大規模交戰。結果因戰爭行為的魯莽和他本人的早死而導致了軍事行動的失敗。但在中國大陸看來,當時日本的真正國君似乎不再是天皇,而應該是豐臣秀吉才對。又如當年明成祖遣使為幕府將軍冊封那樣,神宗于萬歷二十三年(1595)封豐臣秀吉為“日本國王”[5]①二十三年春正月癸卯,遣都督僉事李宗城、指揮楊方亨封平秀吉為日本國王。。

由德川家康所建立的“江戶幕府”(又稱“德川幕府”)實現對全國大名的控制和統治,得益于1600年“關原之戰”的勝利和1603年“征夷大將軍”稱號的取得。在與豐臣勢力的最后堡壘——石田三成(1560—1600)部所展開的“關原之戰”中,天下大名第一次領教到發跡于關東的、比豐臣軍隊還要強大和威猛的武裝力量,它體現了家康對大名們在實力上的征服。不久家康又獲得了來自京都朝廷承認的“征夷大將軍”的名分,進一步確立了其霸主的政治地位。然而,真正等待德川幕府的,是嗣后一系列復雜的政治、經濟和軍事、文化制度的出臺,還有如何使這些制度在維護幕府地位時發揮其應有的力量和作用。

實際上,德川幕府至少采取了以下四個方面的控制手段。首先,它成功地遏制了京都皇室的權限,使這個昔日的發號施令中樞僅具有象征性意義。幕府一方面在某種利用性的宣傳上,努力加強大名及其所屬臣民對天皇的尊敬感,使人們保持一種無論天下如何變亂,天皇都永遠具有最終政治權威的信念。但與此同時,幕府則通過設置于京都“二條城”的幕府軍事長官代表與朝廷官吏強制性定期接觸,來審查天皇所能過目的一切文書,并通過這種監察來嚴格限制天皇的對外接觸和榮譽頒發。幕府通過1615年制定的《禁中及公家諸法度》等規章,使天皇不經幕府的同意便無法再與大名發生任何聯系。為了使這種控制具有更徹底性,幕府還通過《諸宗寺院法度》(1601—1665)和《諸社禰宜神主法度》(1665)的頒布,進一步把限制條款延伸至佛教界和神道界,使天皇的權威既不能通過政治途徑發揮作用,也無法通過宗教渠道繼續產生影響。其次,幕府通過“參覲交代”制成功地控制了地方大名有可能滋生的反叛動機和行為。它在很大程度上是對《武家諸法度》(發布于1615年,旨在約束各地大名)的精神的貫徹。它要求所有大名都必須將妻兒安置在江戶的自家邸宅(屋敷)里,通過名義上是定期參覲幕府和探視家屬,而實際上是人質控制的方式,把本來很分散的全國地方大名把持在幕府手里。這個方法很霸道,卻很有效,因為它在客觀上形成一種全國統一的政治格局。第三,幕府通過“親藩→譜代→外樣”這些與德川氏親疏遠近的準氏族關系所結成的政治網絡,衍生出了對內與對外兩套官僚系統,即幕府——將軍→老中→奉行(包括町奉行、勘定奉行、寺社奉行);全國——將軍→大名→家老→高級侍臣→中級侍臣→下級侍臣→代官。這些官員,通過“知行地”的分配,至少可以從上述體制中獲得愿意為其奔走的經濟利益;而且在執政的過程中,武士們也逐漸掌握了以往只有文官才擁有的政治技能,這當得益于被家康奠定了底色的“文治主義”政策。第四,幕府將軍們從來就沒有忽視過宗教對于政治所具有的意識形態作用。他們在竭力阻止天皇的宗教滲透的同時,也在緊鑼密鼓地開展自己的“造神運動”。其最典型的事件是,家康死后他的精神被轉化成了“神”——“東照大權現”。三代將軍家光,把家康的精神“奉安”在日光山上的東照宮里。此后每代將軍都要親率大名和他們的隨從,舉行一次正規的朝圣儀式。于是大名們也漸漸地在各自的領地里修建了東照宮的復制品,并一年一度地向家康行禮。由此而形成的被歷史學家慣稱為“幕藩體制”的政治結構,實現了幕府對天皇和地方的控制;而控制的有效性,竟創造出日本歷史上260年間從未發生過戰爭的奇跡。

三、江戶幕府的建立與江戶城的準京師功能

單就德川幕府與京都間的冊封關系看,幕政體現了它的封建性特質;但倘若觀察武人領地的“藩”可以發現,它在德川的統治下已逐漸演變成單純的地方行政單位,特別是維系這種行政運營的方式已轉化成官僚體制。這個政權實際上是一種能夠“在封建的和官僚的機制之間,在分散權威和集中管理之間”保持某種“頗有活力的緊張態勢”的政權組織形式[1]126。這意味著,不管皇室的人承認與否,德川幕府已成為事實上的政治中心,而江戶,也成了事實上的京城。因為江戶不僅是幕府的政治中心,還是全國水陸干線的樞紐。這里,有五條主要大道從江戶輻射而出,是它們把日本中部和西部連接為一體,大名們來江戶“參覲交代”時,這些大道都是必由之路。

鈴木博之教授的研究成果顯示,馬賽克狀展開的江戶城,從德川時代中期開始已是人口密度相當高的大都市了。這個城市主要由三部分構成,即:以武士居住地為主的“武家地”、以寺社廟產為主的“寺社地”和以町人住地為主的“町人地”。雖說江戶城號稱八百零八町,但城中的大半都被武家所占。根據明治三年(1870)的調查結果,江戶城約六成的町,屬于“武家地”,所余四成才是“寺社地”和“町人地”。其中,“町人地”大約占江戶城中町總面積的三成左右[6]69。“參覲交代”制固然有人質控制色彩,但幕府對大名們的利益引誘手段,卻絕不亞于藤原、平城和平安京時代的宅地分配政策。各地大名在江戶幾乎都有大小不等的邸宅(屋敷)。當時的面積主要以“坪”來計算(1坪=3.3m2);在今天東京都內迎賓館和東宮御所一帶的紀州德川家上屋敷,占地也達13萬坪之多;位于今東京大學的外樣大名加賀前田家上屋敷,占地約10萬坪以上;今東京都內小石川后樂園一帶的水戶德川家,占地約10萬坪;位于東京都內市谷一帶現屬于自衛隊用地的尾張德川家,亦占地約5萬坪左右。特別醒目的是,這些與德川氏關系密切的包括“御三家”的屋敷,幾乎都位于江戶城的中心地段[6]70-72。作為幕府總部的江戶,是當時日本最大、也最堅固的堡壘。盡管比起“武家地”來,“町人地”占地面積有限,但迄于18世紀末,江戶城中僅商業區也有五十萬以上的人口。①江戶相對具體的人口統計比例為:武家人口約六十萬,寺社人口十萬,町方人口五十萬。1789年法國大革命爆發時的巴黎人口數,才僅有七十萬。參見佐々木克:《江戸が東京になった日》,東京:講談社,2001年,第11頁。

商業人口的增加證明了江戶城擁有著得天獨厚的商貿環境。商人的活躍,使“士農工商”這一“四民”等級秩序,在德川期發生了某種戲劇性的變化。歷史資料表明,18世紀的日本,已經進入了一個以城市商業經濟為中心的新階段。江戶的總人口已達120萬以上,大阪和京都也有大約40萬左右的人口。至于長崎等商業城市,也有至少6.5萬余人。據不完全統計,當時的日本,已有十分之一人口住在都市里,過著完全城市化的生活。若按照早期近代化的標準看,德川時代生活的突出特點之一,就是資產階級第一次出現,并在全國范圍內突出起來。它創造了一種迥然不同的、為普通階級所創造、并屬于普通階級的文化風格,它顯示了城市人口的增長、他們的富有和活力。與他們的狀態相反,武士階層卻日漸寒傖。整個貴族階級的結構、儒家的形而上學思想和支撐武士生活方式的軍事價值觀念,也開始了逐漸被拋棄的過程,這在1868年后尤其如此[1]159,162-163。由于武士在城市文明中缺乏基本生存能力,卻又無法離開城市的生活,加之為了保持地位的尊嚴而不能像町人一樣從事工商業,因此,他們的生活變得困難起來。他們要經常不斷地向人借債,其債權者就包括商人。農民其實也動了起來,他們大量從農村涌入城市,給人當雇傭,做“奉公人”。以往那種犬馬戀主式的主從關系,現在則被新型的利益契約關系所代替,不能及時轉向的武士,事實上已經從四民秩序的峰巔上跌落下來——江戶城乃至全日本的“城下町”,正經歷著一場社會經濟地位和社會政治地位都需要重新作出調整的歷史性變動。不管這種變化是否直接構成了日本近代資本主義發生發展的原因,“町人”階級的作用都是不可忽視的。它是日本早期資產階級的代表:“正是町人階級及其價值倫理和精神,在日本由近世向近代發展的歷史進程中,起到了侵蝕、瓦解、毀滅以封建領主土地所有制、四民等級身份制和朱子學思想統治為基石的幕藩封建統治的重要作用,發揮了促動日本近代資本主義的生成和擴展,推動日本由封建社會向近代資本主義社會轉型和發展的精神原動力作用。”[8]①佐々木克指出,18世紀后半葉,曾盛行有“三都論”的說法,表明京都的政治經濟功能其實早已外移。由于政治在一個國家中具有最核心位置,江戶作為公共權力(將軍·幕府)所在地,為政治之都,加之其城又遠遠大于京都,因此,已經具備了首都的政治、經濟和文化條件。正像“大化改新”的最重要本質,體現在歡迎“律令制度”的“理念轉換”上一樣,町人階級的生產生活方式和道德標準在德川社會的滲透,已經為幕藩體制下的人們推出了帶有資產階級性質的新的價值體系。其充滿了變革和發展的活力,給這座城市帶來了無限的生機。當這種社會形態轉變的潛在性趨勢,與西方近代化理念和實物發生聯系時,江戶城市機能的迅速轉變,并沒有給世人帶來太明顯的突兀感。德川時代江戶因京都和天皇的“一體”存在而無法成為日本的京城,但是,擁有近130萬人口的江戶不但是當時世界上最大的都市,而且是真正握有全國最高統治權的幕府政廳所在地,從這個意義上講,“江戶已成為無需辯白的事實上的日本首都”[7]12,14。所以明治天皇在他登基不久,即冒著有悖傳統的風險而執意遷都東京了[9]。

[1][美]霍爾.日本:從史前到現代[M].北京:商務印書館,1997.

[2][日]五味文彥,等.中世日本の歴史:第二章〈中世の政治の枠組み〉[M].東京:放送大學教育振興會,2003.

[3]明史·外國列傳·日本[M].北京:中華書局,1975.

[4]顧棟高.春秋大事表:卷五.春秋列國爵姓及存滅表[M].北京:中華書局,1993.

[5]明史·神宗本紀[M].北京:中華書局,1975.

[6]鈴木博之.日本の近代〈10〉都市へ:第1部第2章[M].東京:中央公論新社,1999.

[7]佐々木克.江戸が東京になった日[M].東京:講談社,2001.

[8]劉金才.町人倫理思想研究:日本近代化動因新論[M].北京:北京大學出版社,2001.

[9]韓賓娜.東京遷都的設計過程與明治天皇的作用[J].東北師大學報:哲學社會科學版,2008(1):68-74.

The Transfer of the Political and Econom ic Center in Japan During the Period of Feudalism Dom inated by Warrior

HAN Bin-na

(School of History and Culture,Northeast Normal University,Changchun 130024,China)

Due to the development of clan system,the legal system in Japan became weak after 12 BC.With the development of warrior,the political,economic and cultural center was no longer in traditional capital city.It showed an intrinsic change fo r society in Japan.The change caused a struggle between the feudal system and legal system.The diso rdered situation reached the top until the Edo period.It was a histo rical logic,w hich could help peop le to know the reason of moving the capital fo r Meiji government.

Clan System;Legal System;Warrior;Center;Edo

K313.3

A

1001-6201(2011)04-0060-06

2011-01-20

國家社會科學基金項目一般項目(0801006)

韓賓娜(1956-),女,吉林長春人,東北師范大學歷史文化學院教授。

① 日本戰國時期設置于各國(地方政府)的地方最高長官。

[責任編輯:趙 紅]